Last updated: 21 Aug 25 12:54:24 (Asia/Shanghai)

中医学基础

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

五行学说

基本内容

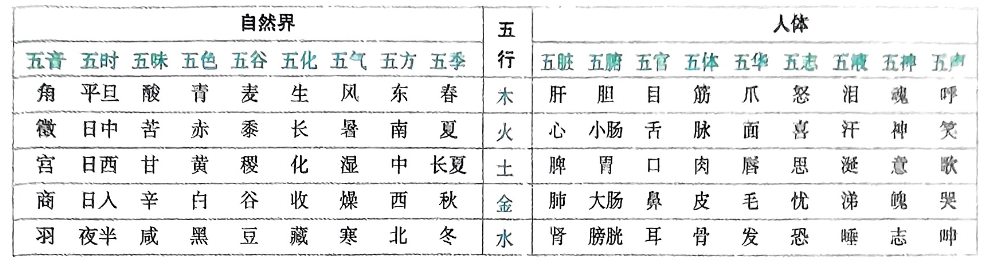

| 五行 | 要点特性 | 对应归类与主要生理/象化 |

|---|---|---|

| 木 | “木曰曲直” 生长、升发、舒展 | 主生发、条达、舒畅;类属向上、伸展与发展之事物。脏腑:肝属木行;表里为肝—胆。功能与体征:主筋、开窍于目、主疏泄与情志抒达;相关组织:胆、筋、目。 |

| 火 | “火曰炎上” 温热、升腾、向上 | 主温煦、推动、神明与活动;类属热性、上升与光明。脏腑:心属火行;表里为心—小肠。功能与体征:主脉、开窍于舌、主神志和血脉运行;相关组织:小肠、脉、舌。 |

| 土 | “土爰稼穑” 承载、生化、受纳 | 主运化、生成、受纳与统摄;类属中和、稳定、孕育与承载。脏腑:脾属土行;表里为脾—胃。功能与体征:主肌肉四肢、开窍于口、主运化与统摄血液;相关组织:胃、肌肉、口。 |

| 金 | “金曰从革” 肃降、收敛、清洁、变革 | 主肃杀、收敛、清洁与定秩序;类属收敛、降伏、清除陈旧。脏腑:肺属金行;表里为肺—大肠。功能与体征:主皮毛、开窍于鼻、主气与防御;相关组织:大肠、皮毛、鼻。 |

| 水 | “水曰润下” 寒凉、润下、静藏 | 主滋润、潜藏、向下與肃降;类属寒静、收藏与根基。脏腑:肾属水行;表里为肾—膀胱。功能与体征:主骨、生髓、开窍于耳与二阴、主纳气与藏精;相关组织:膀胱、骨、髓、耳、二阴。 |

| 脏腑配五行(要点) | 每行对应一对表里脏腑及主治方向与体表组织:木→肝/胆(筋、目、情志疏泄);火→心/小肠(脉、舌、神志与血行);土→脾/胃(肌肉、口、运化统摄);金→肺/大肠(皮毛、鼻、气卫防护);水→肾/膀胱(骨髓、耳与生殖藏精)。 | |

生克乘侮

| 项目 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

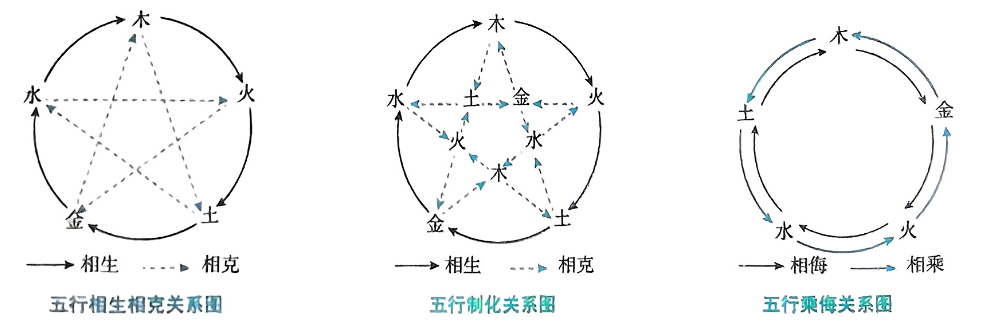

| 五行相生 | 次序:木→火→土→金→水→木 | 含义:五行之间存在递相资生、助长的关系。每一行都有“双向关系”——“生我”(我之母)与“我生”(我之子)。例:以木为例,水生木(为木之母),木生火(为木之子)。 |

| 五行相克 | 次序:木克土→土克水→水克火→火克金→金克木 | 含义:五行之间存在递相制约、抑制的关系。每一行亦有“双向关系”——“克我”(我所不胜)与“我克”(我所胜)。例:以木为例,金克木(为木之所不胜),木克土(为木之所胜)。 |

| 五行制化 | 生中有制,制中有生 | 说明五行关系并非单一的相生或相克,而是生克协调:有生则能发生发展,有克则能防止失衡。二者并存才能维持事物的相对协调与正常发展。 |

| 生克制化的意义 | 整体调节与个体影响双向存在 | 任何一行既受整体调节(被“生”“克”),其自身又影响整体(“我生”“我克”)。该调控机制可防止个别要素过盛或不足,维持动态平衡。 |

| 五行乘侮(异常) | 相乘(倍克)与相侮(反克) | 相乘:指相克过强(倍克),次序同相克:木乘土、土乘水、水乘火、火乘金、金乘木。相侮:指克的方向反转或被反向过度克制(反克),次序为相克的逆向:木侮金、金侮火、火侮水、水侮土、土侮木。此类为五行失衡的病理/功能异常模式,应以恢复制化为原则进行干预。 |

藏象学说

| 类别 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 五脏概述 | 藏精、主生理功能、主情志与形体 | 脏并非单纯解剖结构,而是功能系统:藏精(储藏精气以维持生命活动)、主气、主血、主神、主液等,既有物质基础又有精神功能,且与经络、官窍、体表相表里。 |

| 心 | 主血与神 | 主血脉、藏神:主血液运行与精神意识。若心失养则见心悸、失眠、健忘、舌红少苔;开窍于舌,主神志与情志(喜)。 |

| 肝 | 藏血、主疏泄 | 藏血、调节筋络与情志:肝藏血以养筋,主疏泄以条达气机,影响情绪(怒)。肝血不足见筋挛、目眩;肝气郁结见胁痛、情志抑郁。 |

| 脾 | 运化与统血 | 主运化水谷、统摄血液:脾为后天之本,生化气血,运送精微,上输肺、心;脾虚见食少、腹胀、便溏、出血或瘀斑;情志影响为思。 |

| 肺 | 主气与宣发肃降 | 主气、主呼吸、宣发肃降:主管呼吸与气体交换、皮毛卫散、防御功能(卫气);肺气不宣见咳喘、痰多、皮肤汗出异常;情志为悲。 |

| 肾 | 藏精、主生长发育与水液 | 藏精、生长发育与水液代谢:肾为先天之本,主精(生殖、发育)、主纳气、主骨与髓、主水。肾虚见腰膝酸软、耳鸣、遗精或发育迟缓;情志为恐。 |

| 五脏相互关系 | 相生相克、表里、上下 | 五行相生:肝→心→脾→肺→肾(木生火→土→金→水→木);相克:肝克脾、脾克肾等。并存表里:心表小肠、肝表胆、脾表胃、肺表大肠、肾表膀胱;气血、津液运行互为制约与依赖。 |

| 五脏与六腑关系 | 藏(脏)与传化(腑)相表里 | 脏主藏精、腑主传化。六腑(胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦)负责传导化物与排泄;脏通过经络与相应腑互为表里,例如心-小肠通行胃肠水谷,脾与胃为后天运化中心,肾与膀胱主水液代谢,肝与胆协调疏泄。 |

| 病机要点 | 脏失其职导致全身异常 | 当脏功能失衡(虚弱或亢进)可通过相生相克及表里影响其他脏腑,表现为气机阻滞、血不荣筋、津液失调、神志异常等;治疗强调扶正、疏通、调和脏腑关系。 |

精气血津液学说

精

| 条目 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 概念 | 广义之精 | 人体一切精微物质,包括气、血、津液、生殖之精及水谷精微等,是机体物质基础与代谢产物的总称。 |

| 狭义之精(生殖之精) | 特指由肾藏的生殖物质(精子、卵子),为个体生殖与遗传的物质基础。 | |

| 生成/来源 | 先天之精 | 由父母受孕时禀受,为胚胎构成的原始物质(随生而有),为生命的本源性储备。 |

| 后天之精 | 来源于饮食与水谷;脾主运化,将营养物质化为可被机体利用的精微物质,输布于脏腑以维持生命活动。先天与后天精互为资助、相互依赖:先天为本,后天不断充养;后天需先天动力维持。 | |

| 生理功能 | 繁衍生命 | 生殖之精携带遗传信息,为新生命提供先天物质基础。 |

| 濡养 | 精能滋润、营养脏腑与形体器窍,维持组织结构与功能完整。 | |

| 化血、化气、化神 | 精可转化为血(精足则血旺)、化生气(为气的物质基础)、并为神提供物质依托(精亏则神疲,精亡则神散)。 | |

| 分类(五类) | A. 生殖之精 | 精子、卵子:携带遗传信息,负责繁衍。 |

| B. 水谷之精(营气) | 糖、脂肪、蛋白、水、无机盐、维生素等营养物质,供维持代谢与构建物质基础。 | |

| C. 成形之精 | 核酸、糖类、类脂、蛋白质、钙、磷等结构性原料,参与细胞更新与组织再生。 | |

| D. 化气之精 | 供能物质(糖、脂肪、蛋白等),为代谢氧化供能来源。 | |

| E. 调节之精 | 激素与细胞因子等调节性物质,通过体液参与生殖、细胞再生、同化/异化、泌尿、免疫与循环的协调。 |

气

人体之气,是人体内活力很强、运行不息的极精微物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。气,既是人体赖以生存的具体物质,如水谷之气、呼吸之气等,又是人体脏腑组织功能活动的总称,如元气、心气、脏腑之气等。

- 生成

| 来源 | 相关脏腑 | 要点/机制 |

|---|---|---|

| 先天之精 | 肾(闭藏) | 由父母遗传而得,经肾的闭藏保存并转换为生命活动的基础气。肾精不足→先天禀赋弱,表现为发育、成长、性功能和生殖力下降。 |

| 水谷之精 | 脾、胃(运化) | 来自饮食水谷,经脾胃运化吸收,化为气血津液的主要物质基础。脾胃运化失常→气虚、体倦、食少、腹胀等表现。 |

| 清气 | 肺(呼吸)+肾(纳气) | 来自自然清气(空气),需肺吸入与肾纳气配合,参与气的生成与调节。肺肾失调→呼吸短促、纳气不良、气虚或喘证。 |

| 整体要求 | 肾、脾胃、肺协调 | 三者功能协调是气充足的前提:先天肾精为根,脾胃化生为主,肺肾通调摄取外气。任一环节失衡均可致气虚或气机失调,临床以疲乏、面色淡、呼吸、消化等系统症状为常见表现。 |

- 功能

| 作用类别 | 核心要点 | 机制与临床意义 |

|---|---|---|

| 推动作用 | 激发与促进 | 激发和促进人体生长发育与生殖功能;推动脏腑经络生理活动,促进精、血、津液的生成与运行;并能轻度兴奋精神活动,维持机体代谢和功能动态平衡。 |

| 温煦作用 | 维持温度与代谢 | 阳气的温煦功能维持机体恒温,保证脏腑经络、形体器窍的正常生理活动及精、血、津液的流通;温煦不足常见“四肢不温、畏寒、消化吸收减弱”等表现。 |

| 防御作用 | 护卫与祛邪 | 气具有护卫肌表、防止外邪入侵及帮助祛除病邪的作用。若防御功能正常,机体抵抗外邪力强;防御弱则易受感病、病程延长或复发。 |

| 固摄作用 | 统摄与固护体液与器位 | 气能固摄血液,使血循脉而行,并控制汗、尿、唾液、胃肠液、精液等的分泌与排出,防止妄泄或无故流失;同时固护脏器位置,防止脏器下移(如脾不固则脾下垂、肾气不固则滑脱相关表现)。 |

- 分类

| 类别 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 元气 | 人体最根本、生命活动原动力 | 由肾藏先天之精化生,并受后天水谷精气滋养。通过三焦运行,内至脏腑、外达肌肤,维持全身生理功能与抵抗力。 |

| 宗气 | 积于胸中、属后天之气(气海) | 由肺吸自然清气与脾胃水谷精气相合而成,聚于胸中(称气海),与呼吸、摄取气血功能密切相关,助推气血上输于胸襟与颈面。 |

| 营气 | 行于脉中、具有营养作用(属阴) | 由脾胃运化水谷精微的精华化生,在脉中营运,与血密切相连(常并称“营血”)。属于阴面,负责滋养脏腑与组织。 |

| 卫气 | 行于脉外、具有防御与温煦作用(属阳) | 由脾胃运化水谷精微中较粗、动的部分化生,运行于体表、腠理之间,护卫人体以抵御外邪,并参与体表的温煦与汗出调节(故称“卫阳”)。 |

血

- 生成和运行

| 章节 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 血的生成 | 来源与过程 | 脾胃为气血生化之源:中焦(脾胃)受纳、运化饮食水谷,取其精微,化生为营气与津液。营气与津液在脾气升清的作用下上输于心肺,与肺吸入之清气相合、贯注于脉;在心气推动下,营气变化为有色血液,遂成血的生成过程。 |

| 血的运行 | 脏腑协同调控 | 血主于心:心主血脉,心气推动血液流布全身,承担营养滋润功能。肺主气并朝百脉,司呼吸、宣发肃降,调节气机并以宗气贯心助行血。脾主统血,脾气健则能固摄血液、维持血行常道。肝主藏血并主疏泄,调节血量与气机,防止出血并为血运行提供贮备与调控。整体上,心、肺、脾、肝相互配合以保证血的生成、运行与蓄藏。 |

- 功能

| 项目 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 血的生理功能 | 营养滋润全身 | 血液在脉管中循环,将氧、营养物质和激素输送至各脏腑、皮肉、筋骨,为组织细胞的代谢和器官功能提供物质基础,维持机体正常生理活动。 |

| 神志活动的主要物质基础 | 血液充养脏腑,保证中枢及周围组织的代谢需要;当血液充足且质好时,表现为精力充沛、神志清晰、感觉灵敏、思维敏捷;反之可出现乏力、注意力下降、认知或感觉减退。 |

津液

津液是机体一切正常水液的总称,包括各脏腑组织器宜的内在液体及其正常的分泌物,如胃液、肠液、关节液和涕、泪等。津液,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。津液是津和溉的总称。津和液虽同属于水液,但两者在性状、分布和功能上有所不同,所以从概念上应加以区别。质地较清稀,流动性较大,布散于体表皮肤、肌肉和孔窍,并能渗注于血脉,起滋润作用的,称为津:质地较稠厚,流动性较小,灌注于骨节、脏脆、脑、髋等组织,起濡养作用的,称为液。

- 津液的生成、输布和排泄

| 环节 | 要点 | 简明说明(关键点已高亮) |

|---|---|---|

| 生成 | 来源与主脏腑 | 津液来源于饮食水谷。胃受纳、腐熟并吸收精微;小肠泌别清浊、主液,吸收大部分营养与水分;大肠主津,回收残余水分;这些被吸收的水谷精微输送至脾,经脾的运化转输而生成津液并向四肢百骸布散。 |

| 输布 | 多脏腑协调 | 津液的输布依赖脾、肺、肾、肝、三焦的协同功能: 脾主运化并将津液上输于肺及四周布散; 肺主行水,宣发津液至上部与体表、肃降至肾膀胱; 肾主水并主宰气化(蒸腾)——一方面为全程提供动力,另一方面将肺下输之浊液经气化把清者上输回肺、浊者化为膀胱之尿; 肝主疏泄、调畅气机,气行则津行,促进输布通畅; 三焦为水道通路,通利则津液输布正常。 |

| 排泄 | 四大出路 | 主要排泄途径为汗、呼气、尿、粪: 肺将宣发至体表之津液化为汗经汗孔排出;呼气也带走部分水分;肾将水液气化为尿贮于膀胱并排出;大肠排粪时带走残余水分。 |

- 津液的作用

| 功能 | 要点 | 临床意义 |

|---|---|---|

| 滋润濡养 | 津液滋养内脏、筋骨、皮肤及毫毛。一般认为“津”质地清稀,以滋润为主;“液”质地稠厚,以濡养(营养)为主。 | 津液不足可见口干、皮肤干燥、肌肉萎缩、毛发枯秃等;治疗上重在补津、润燥(如滋阴生津、口服/外用润剂)。 |

| 化生血液 | 津液为血液的组成与生成物质之一,渗入血脉可充养并保持血脉滑利。 | 津液不足或失于输布可影响血液生成与运行,表现为面色苍白或瘀滞,临床需兼顾养血与生津。 |

| 调节阴阳平衡 | 津液属阴液,参与体内阴阳动态平衡,通过自身调节随外界变化维持机体稳态。 | 阴液亏损常伴阴虚证候(潮热、盗汗、五心烦热等);辨证时关注津液状态以指导补阴或清热利湿。 |

| 排泄代谢产物 | 津液代谢并随汗、尿等排出体外,参与代谢产物的转运与排泄,维持脏腑组织正常功能。 | 津液运行障碍可致代谢产物潴留或水液代谢异常(浮肿、湿阻等);治疗侧重利水渗湿、通调水道并兼顾滋养津液。 |

脉象

- 常见脉象及其临床意义

| 脉名 | 脉象要点 | 主要指示病机/常见证 |

|---|---|---|

| 浮脉 | 浅取即得,重按反减,呈表浅于皮 | 表证、虚证 |

| 沉脉 | 轻取不应,重按始得,深处方可触及 | 里证 |

| 迟脉 | 脉来缓慢,一息不足四至 | 寒证 |

| 数脉 | 脉来急促,一息脉来五至以上 | 热证 |

| 虚脉 | 举之无力,按之空虚,应指软弱 | 虚证 |

| 实脉 | 脉来坚实,三部有力,来去俱盛 | 实证 |

| 滑脉 | 来如流利、如珠走盘,按之圆滑 | 痰饮、食积、实热 |

| 洪脉 | 脉形宽大,状如波涛,来盛去衰 | 气分热盛 |