Last updated: 23 Aug 25 09:04:04 (Asia/Shanghai)

医学免疫学

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

免疫学绪论与抗原

考题

免疫系统的功能,免疫应答,抗原类型及特点。

- 【例1】男婴,9个月。出生后鹅口疮一直未愈,后因真苗性肺炎而死亡。尸体解剖提示胸腺发育不全,其真茵性感染的最可能原因是 A.体液免疫缺陷 D.吞噬细胞缺陷 B.NK 细胞免疫缺陷 E.补体系统缺陷 C.T细胞免疫缺陷

- 【例2】免疲系统的三大功能为 A. 免疫防御、免疫应答、免疫记忆 C. 免疫防御、免疫记忆、免疫监视E. 免疫应答、免疫自稳、免疫监视 B. 免疫应答、免疫记忆、免疫监视 D. 免疫防御、免疫自稳、免疫监视

- 【例3】免疫应答的基本过程包括 A. 识别、活化、效应三个阶段 C. 识别、活化、反应三个阶段 E. 识别、活化、应答三个阶段 B. 识别、活化、排斥三个阶段 D. 识别、活化、增殖三个阶段

- 【例4】不完全抗原(半抗原) A.是蛋白质大分子 B.有免疫原性 C.有抗原性 D. 与抗原决定簇无关 E. 与载体的含义相似

- ✨【例5】属于非胸腺依赖性抗原的是 A.绵羊红细胞 D.类毒素 B.病原微生物 E.抗病毒血清W C.脂多糖

- 【例6】最容易刺激机体产生抗体的物质是 A.寡糖 D.核苷酸 B.蛋白质 E.脂类(2020) C.单糖

- 【例7】甲胎蛋白为 A. 自身抗原 D. 肿瘤相关抗原 B. 异种抗原 E.肿瘤特异性抗原 C. 异嗜性抗原

- 【例8】甲状腺球蛋白 A. 自身抗原 D. 肿瘤相关抗原 B. 异种抗原 E.肿瘤特异性抗原 C. 异嗜性抗原

基础

-

胸腺是T细胞发育成熟的主要场所。若胸腺发育不全或缺失,可导致T细胞缺乏和细胞免疫功能缺陷,如迪格奥尔格(DiGeorge)综合征

-

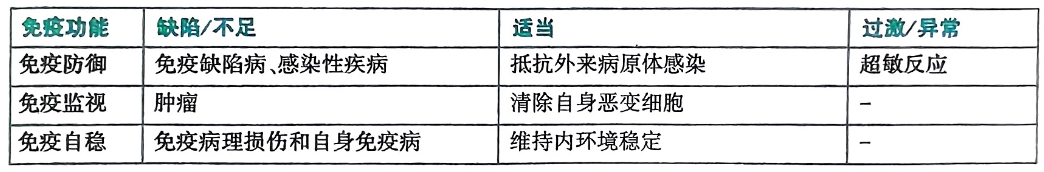

免疫系统的生理功能

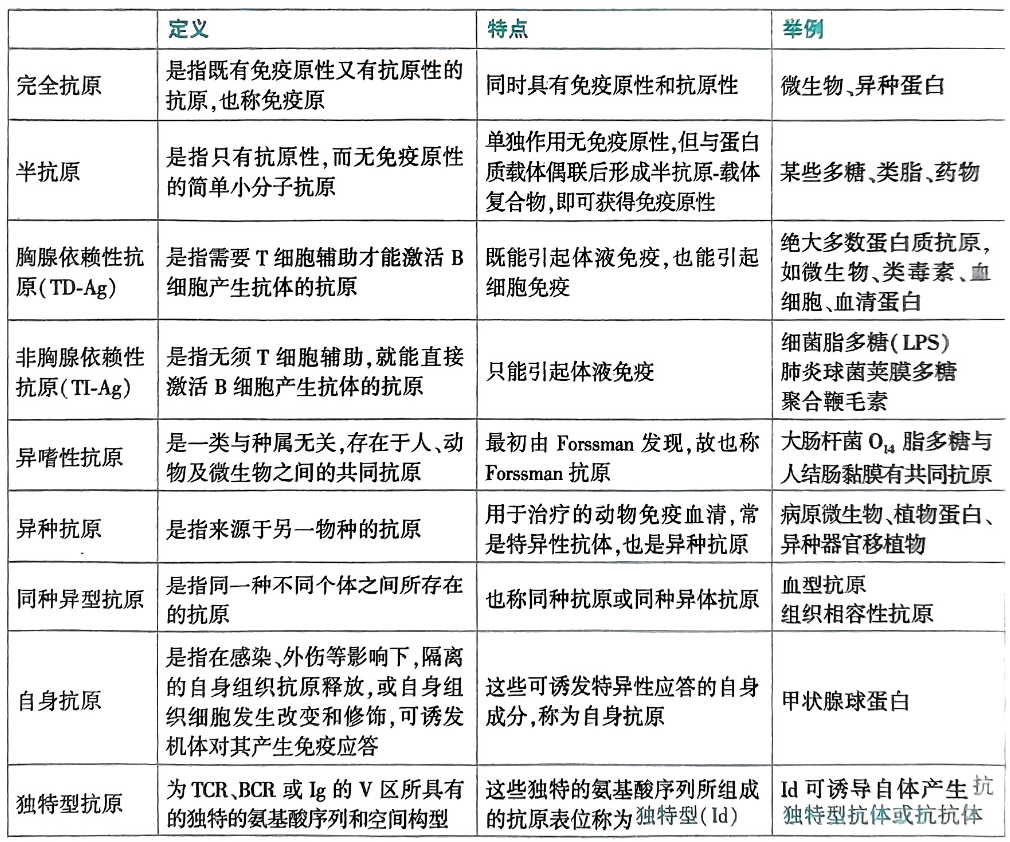

- 分子量较小的半抗原没有免疫原性,但具有抗原性。

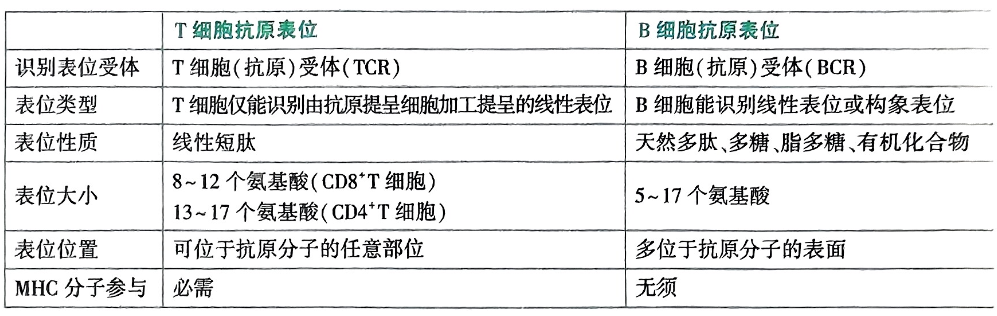

- 抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团,称为抗原表位。

- ✨抗原的分类

- 超抗原:相比普通蛋白质抗原,这类抗原能产生极强的免疫应答。常见的超抗原相关疾病如下:

- 人接触大量金黄色葡萄球菌肠毒素可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻,导致金黄色葡萄球菌食物中毒。

- 月经期妇女长期使用卫生棉条可导致金黄色葡萄球菌产生大量中毒性休克综合征毒素(TSST),刺激大量T细胞在短期释放大量细胞因子,可引起患者发热、脱水、皮疹、休克、全身器官衰竭,为中毒性休克综合征。

- 约50%慢性鼻窦炎兼鼻息肉的患者鼻腔分泌物可检出金黄色葡萄球菌肠毒素,且血清特异性IgE水平较健康人显著增高。

- 超抗原也参与川崎病、特应性皮炎、滴状银屑病、类风湿关节炎、糖尿病、猩红热等的发病。

免疫器官与免疫细胞

重点内容,要求全面掌握。

考题

- 【例1】免疫应答发生的主要场所是 A. 淋巴管 D.外周血 B.肝脏 E.淋巴结 C. 胸腺

- 【例2】属于黏膜免疫系统的免疫器官是 A.胸腺 D.骨髓 B. 脾 E. 肝 C.扁桃体

- 【例3】属于中枢免疫器官的是A.骨髓 D.脾 B. 阑尾 E. 扁桃体 C.淋巴结

- 【例4】只有T细胞才具有的表面标记为 A. 识别抗原受体 D. CD3分子 B. C3 受体 E. 有丝分裂原受体 C. 细胞因子受体

- 【例5】Th2细胞主要分泌 A.IFN-α D. IFN-β B. IL-4 E. IL-2 C. IFN-γ

- 【例6】Th1细胞主要分泌 A. IFN-γ D.IL-6 B. IL-4 E.1L-10 C. IL-5

- 【例7】产生IL-2的细胞是 A.巨噬细胞 D.B细胞 B.肥大细胞 E. 嗜酸性粒细胞 C.T细胞

- 【例8】T细胞不能 A. 产生细胞因子 D. 介导 ADCC 效应 B. 直接杀伤靶细胞 E.诱导抗体的类别转换 C. 参与病毒的免疫应答

- 【例 9】既能产生抗体又能提呈抗原的免疫细胞是 A. 树突状细胞 D.NK 细胞 B. T淋巴细胞 E. B淋巴细胞 C. 巨噬细胞

- 【例10】可用于艾滋病辅助诊断的免疫细胞是 A. 树突状细胞 D.NK 细胞 B. T淋巴细胞 E. B淋巴细胞 C. 巨噬细胞

- 【例11】可以作为B细胞活化的协同刺激分子是 A. CD4 D. CD28 B. CD19 E.CD40 C. CD21

- 【例12】有特异性抗原受体的细胞是 A. B淋巴细胞 D. NK 细胞 B. 浆细胞 E. 单核细胞 C.巨噬细胞

- 【例13】天然血型抗体是A. IgA D. IgE B. IgM E.IgD C. lgG

- 【例14】具有特异性细胞毒作用的是 A. NK 细胞 D. 细胞毒性T细胞 B.B细胞 E.浆细胞 C. 肥大细胞

- 【例15】能分泌抗体的是 A. NK 细胞 D. 细胞毒性T细胞 B.B细胞 E.浆细胞 C. 肥大细胞

- 【例16】可提呈抗原的是 A. NK 细胞 D. 细胞毒性T细胞 B.B细胞 E.浆细胞 C. 肥大细胞

- 【例17】介导 ADCC的是 A. CD3 D. IL-4 B. IgG E. CD4 C. IFN-γ

- 【例18】可通过抗原非特异性方式杀伤病毒感染细胞的免疫细胞是 A.中性粒细胞 D.肥大细胞 B.T细胞 E.NK 细胞 C.B细胞

- 【例19】属于专职性抗原提呈细胞的是 A. 内皮细胞 D.NK 细胞 B. T细胞 E. 纤维母细胞 C.树突状细胞

- 【例20】受 MHC限制的是 A. CTL 杀伤病毒感染细胞 D. 抗体结合病毒 B.NK 细胞杀伤肿瘤细胞 E. 树突状细胞摄取抗原 C.巨噬细胞吞噬细菌

- 【例21】肿瘤细胞被细胞毒性T细胞杀伤的关键条件是 A. 表达黏附分子 B. 表达 MHC-I类分子 D. 表达 CD分子 E.分泌细胞因子 C. 表达 MHC-II类分子

基础

- 骨髓和胸腺是中枢免疫器官,淋巴结、脾脏、黏膜相关淋巴组织是外周免疫器官

- 淋巴结分为皮质区、髓质区两部分。

- 浅皮质区:是B细胞定居的场所,称为非胸腺依赖区。该区内大量B细胞、巨噬细胞、滤泡树突状细胞(DC)聚集形成初级淋巴滤泡。受抗原刺激后,分化为浆细胞并产生抗体。

- 深皮质区:是T细胞定居的场所,称为胸腺依赖区,是树突状细胞提呈抗原肽给 Th细胞的场所。

- 髓质区:含有B 细胞、浆细胞和巨噬细胞,巨噬细胞有较强的滤过作用。

- 黏膜局部B细胞受抗原刺激后产生大量sIgA,经黏膜上皮细胞分泌至黏膜表面,成为黏膜局部抵御病原微生物感染的主要机制。

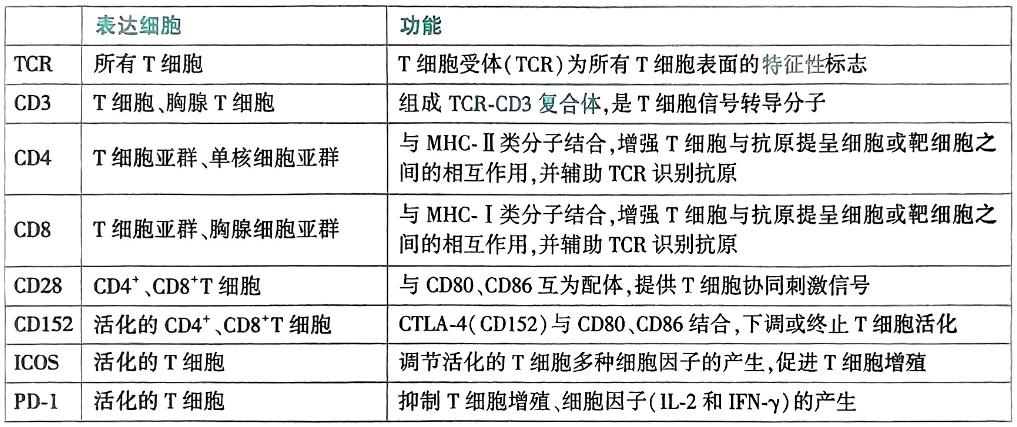

T淋巴细胞

- 表面标志:

1824

- TCR 复合物由TCR 和CD3 分子组成,是T细胞特有的标志

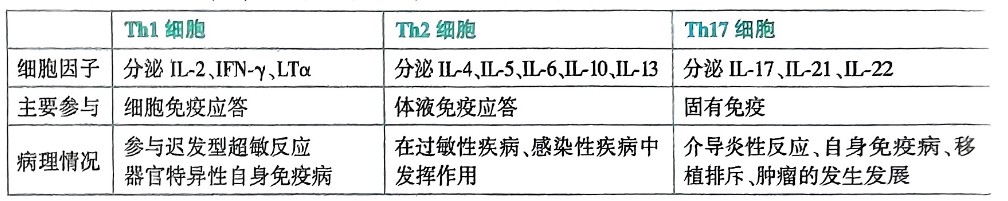

- Th1/Th2/Th17的区别

- CTL主要通过两种机制发挥细胞毒作用:一是分泌穿孔素、颗粒酶、颗粒溶解素及淋巴毒素等物质直接杀伤靶细胞;二是通过 Fas/FasL.途径诱导靶细胞凋亡。人类CTL的特征性表型CD3+CD4-CD8+CD28+。

B 淋巴细胞

-

B细胞表面的CD19、CD21及 CD81非共价相连形成的复合体,称为B细胞共受体,能增强BCR信号,提高B细胞对抗原刺激的敏感性。

-

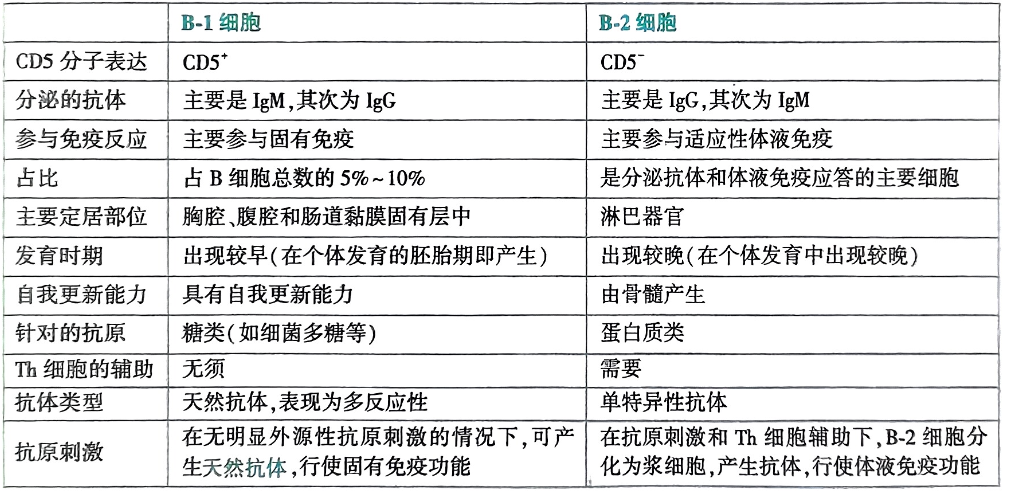

B细胞亚群

- 专职的抗原提呈细胞(巨啦细胞和树突状细胞),均不能有效地摄取可溶性抗原,而活化的B细胞可借其表面的 BCR 结合可溶性抗原,对其进行加工、处理后,以抗原肽-MHC分子复合物的形式提呈给亇细胞。

NK细胞

- NK细胞表面的 NCR,如 NKp30、NKp44、NKp46 是NK细胞特有的标志。

抗原提呈细胞

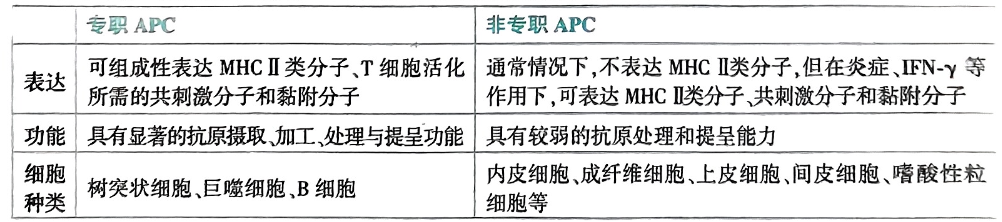

- 专职 vs. 非专职APC

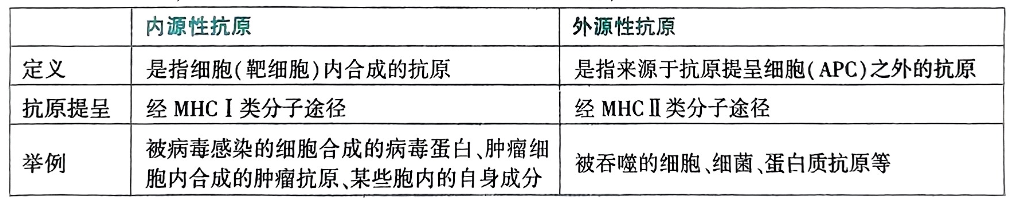

- 外源性 vs. 内源性抗原

- 抗原的交叉提呈:参与了机体对病毒(如疱疹病毒)、细菌(如李斯特菌)感染和大多数肿瘤的免疫应答,但不是抗原提呈的主要方式。

其它免疫细胞

| 细胞类型 | 分布/比例 | 主要功能 | 特殊标志/产物 |

|---|---|---|---|

| 单核-巨噬细胞 | 骨髓分化,循环1-3天后进入组织 | 吞噬病原体、抗原提呈、产生炎性细胞因子 | TNF、IL-1、IL-12 |

| 中性粒细胞 | 占白细胞60%-70% | 强趋化性和吞噬功能、快速到达感染部位、调理性吞噬杀菌 | IgG Fc受体、补体C3b受体 |

| 嗜酸性粒细胞 | (0.05-0.5)×10⁹/L 组织中为血中100倍 | 调节速发型超敏反应、抗寄生虫和病毒感染、产生炎症介质 | 主要分布于黏膜组织 |

| 嗜碱性粒细胞 | 占白细胞0.2% | 介导I型超敏反应、释放炎症介质 | 组胺、肝素、IgE高亲和力受体 |

| 肥大细胞 | 定居于多种组织 | 变应原致敏和激活、引发过敏性疾病、I型超敏反应效应细胞 | 组胺、血栓素、前列腺素D₂、白三烯C₄ |

| 固有淋巴样细胞(ILCs) | 组织定居型 三个亚群:ILC1/2/3 | 启动局部早期免疫、影响适应性免疫诱导、参与过敏性疾病发病 | IFN-γ、IL-5/IL-13、IL-17/IL-22 |

| γδT细胞 | 分布于皮肤和黏膜组织 | 识别糖脂、病毒糖蛋白、抗胞内菌作用、抗肿瘤作用 | TCR缺乏多样性、CD1分子识别 |

| NKT细胞 | 固有淋巴细胞 | 同时具有NK和T细胞功能、免疫调节作用 | CD56⁺、TCRαβ-CD3⁺ |

免疫球蛋白与补体系统

免疫球蛋白的概念;各种抗体的特性;补体激活途径。

考题

- 【例1】关于免疫球蛋白和抗体的说法,正确的是 A.免疫球蛋白就是抗体,二者具有相同的含义 B.免疫球蛋白均为抗体,抗体不一定都是免疫球蛋白 C. 免疫球蛋白与抗体不同,二者也不相关 D. 抗体均为免疫球蛋白,而免疫球蛋白并不一定都是抗体 E. 抗体和免疫球蛋白只存在于血液和体液中,二者均具有免疫功能

- 【例2】免疫球蛋白分类的主要依据是A. L链 D.单体数 B. H链 E. 分子量大小 C. 二硫键数目

- 【例3】决定免疫球蛋白类别的结构是 A. 轻链可变区 D. 铰链区 B.轻链恒定区 E. 重链可变区 C. 重链恒定区

- 【例4】新生儿,20天。黄疸18天,生后第2天出现黄疸。 实验室检查:血清总胆红素 158umol/L,结合胆红素 46pmol/L。血清 HSV-1 IgG(+),CMV-JgM(+)。 最可能的情况是 A. 胎儿从母体胎盘中获得 HSV 抗体,宫内感染 CMV B. 新生儿从母体获得HSV-1 和 CMV病毒 C. 胎儿在宫内感染 HSV-1 和 CMV病毒 D. 新生儿从外界感染 HSV-1和 CMV病毒 E. 胎儿从母体胎盘获得 HSV-1 抗体和 CMV 抗体

- ✨【例5】脐带血中含量最高的免疫球蛋白是A. IgA D.IgG B. IgD E. IgM C. IgE

- 【例6】与黏膜免疫应答密切相关的免疫球蛋白是A. IgG D. IgD B. IgA E. IgM C. IgE

- ✨【例7】各种补体成分浓度达到成人水平的年龄是 A.2个月 D.5个月 B.3个月 E.6个月 C. 4个月

- 【例8】能与IgG结合的补体是 A.C9 B. C7 C. C1q D.C3 E.C5

- 【例9】参与经典途径激活补体的是A. IgE D. IgA B. LPS E. IgM C. IgD

- 【例10】参与替代途径激活补体的物质是 A. IgG D. LPS B. IgM E. MBL C. IgD

- 【例11】可传递抑制信号的是 A.KIR D.MBL B. KAR E.CEA C. TCR

- 【例12】可结合抗原的是 A.KIR D.MBL B. KAR E.CEA C. TCR

- 【例13】可激活补体的是 A.KIR D.MBL B. KAR E.CEA C. TCR

- 【例14】经典途径的C3转化酶是 A. C4b2a3b D. C4b2a B. C3bnBb E. C5.6.7、8、9n C.C3bBb

- 【例15】旁路途径的C3转化酶是 A. C4b2a3b D. C4b2a B. C3bnBb E. C5.6.7、8、9n C.C3bBb

- 【例16】经典途径的C5转化酶是 A. C4b2a3b D. C4b2a B. C3bnBb E. C5.6.7、8、9n C.C3bBb

- 【例17】补体系统在激活后可以 A. 诱导免疫耐受 D. 启动抗体的类别转换 B. 抑制变态反应 E. 裂解细菌C. 结合细胞毒性T细胞

- 【例18】具有调理吞噬作用的补体裂解产物是 A. C2b D. C2a B. C3b E. C4a C. C5a

基础

免疫球蛋白

-

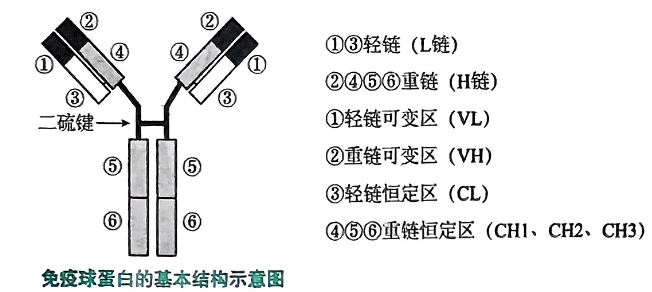

功能区

-

轻链功能区:轻链有 VL 和CL 两个功能区。

-

重链功能区:IgA、IgG、IgD 重链有 VH、CH1、CH2、CH3四个功能区。IgM 和IgE 重链有 VH、CH1、CH2、CH3、CH4 五个功能区。

-

抗原结合部位:VH 和 VL.是与抗原特异性结合的部位。

-

补体结合部位:IgG 的CH2 和IgM 的CH3是补体(Clq)的结合部位,参与补体的激活。

-

IgC的CH2 和CH3 能与具有相应Fc受体的巨噬细胞、NK细胞结合,产生调理吞噬作用、ADCC作用。

-

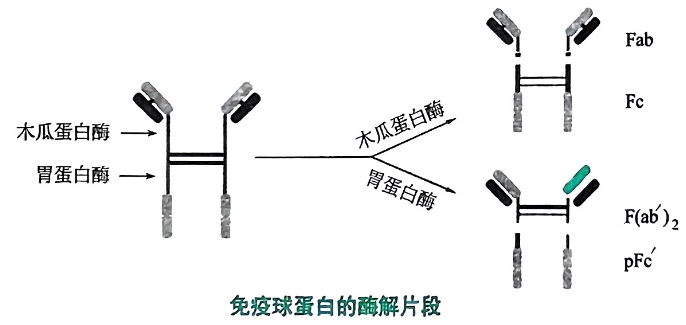

- 若用木瓜蛋白酶水解IgG分子,断裂部位在二硫键的氨基端,可将其裂解为三个片段,即两个完全相同的抗原结合片段(Fab)和一个可结晶片段(Fc)。若用胃蛋白酶水解 IgG,则断裂部位在二硫键的羧基端,可将其裂解为一个大分子片段 F(ab’)2,和若干无活性小片段 pFc’。F(ab’)2片段保留了结合相应抗原的生物学活性,又避免了 Fc 段抗原性可能引起的副作用和超敏反应,因而被广泛用作生物制品.

- 免疫球蛋白涵盖的范围要大于抗体,如膜型免疫球蛋白(mlg)即属于免疫球蛋白,但不属于抗体。

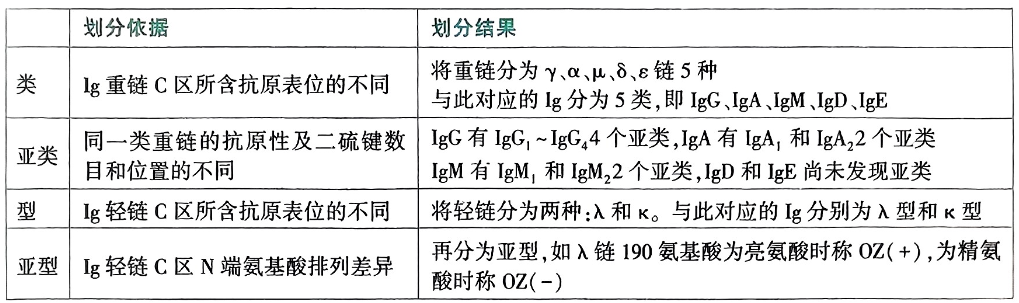

- 免疫球蛋白的类与型

- V区和C区的功能对比

| 区域 | 功能 | 详细描述 |

|---|---|---|

| V区 (可变区) | 特异性识别结合抗原 | CDR在识别和结合特异性抗原中起决定性作用 • 单体抗体:双价(结合2个抗原表位) • 分泌型IgA:4价 • 五聚体IgM:理论上10价,实际为5价(空间位阻) |

| 中和病原体及其毒素 | 通过特异性结合病原微生物表面抗原表位或细菌毒素,封闭病原体或毒素作用于细胞的结构域,阻断病原体入侵或毒素效应 | |

| 构成B细胞抗原识别受体 | mIgM构成BCR,特异性识别抗原表位,启动B细胞活化 | |

| 诱导抗独特型抗体 | IgV区CDR所具有的高度特定的氨基酸表位称为独特位,可诱导机体产生抗独特型抗体 | |

| C区 (恒定区) | 激活补体 | 经典途径:IgG1、IgG2、IgG3及IgM 旁路途径:IgA、IgE和IgG4 注:IgD不能激活补体 |

| 调理作用 | IgG的Fc段与巨噬细胞、中性粒细胞的Fc受体结合,增强吞噬细胞的吞噬作用 | |

| ADCC作用 | IgG与靶细胞结合后,通过Fc段与NK细胞表面的IgG Fc受体结合,增强NK细胞杀伤作用 注:抗体结合特异性,NK杀伤非特异性 | |

| 介导I型超敏反应 | IgE的Fc段与肥大细胞、嗜碱性粒细胞的Fc受体结合使其致敏,再次接触相同抗原时脱颗粒释放组胺等介质 | |

| 穿过胎盘和黏膜 | IgG是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白 SIgA可通过分泌片穿越黏膜上皮,发挥局部黏膜免疫作用 |

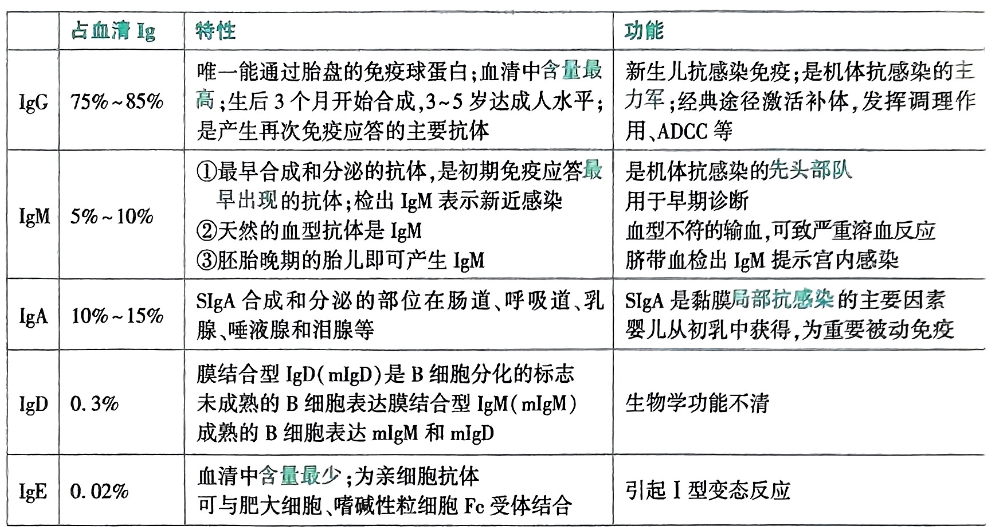

- ✨各类免疫球蛋白的特性和功能

- 考点

- IgG 生后3个月开始合成,3~5岁达成人水平;8~10岁达成人水平

- 早期抗感染主要是IgM,晚期抗感染主要是 IgC。

- IgC 能通过胎盘,在新生儿抗感染免疫中起重要作用。

- IgA能通过乳汁获得,在婴儿抗感染免疫中起重要作用。

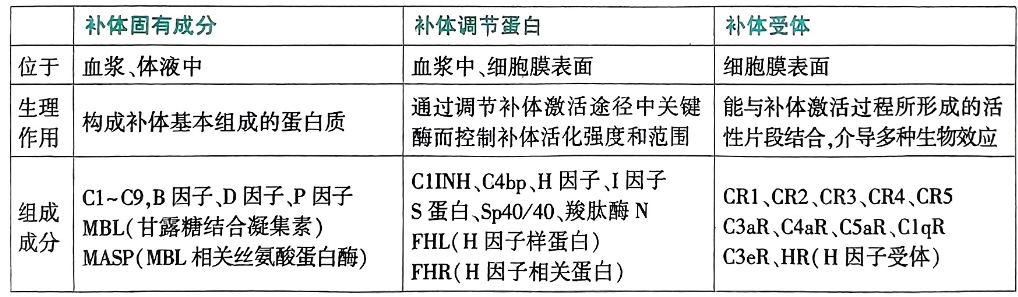

补体系统

- 补体是存在于人和动物血清及组织液中一组不耐热、经活化后具有酶活性、可介导免疫应答和炎症反应的蛋白质

- 补体系统的组成

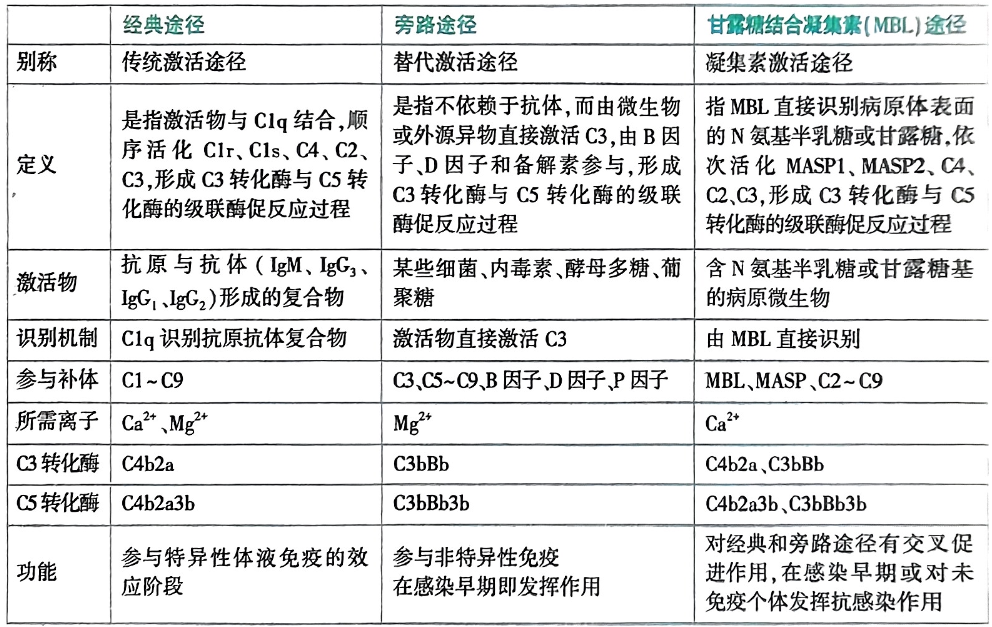

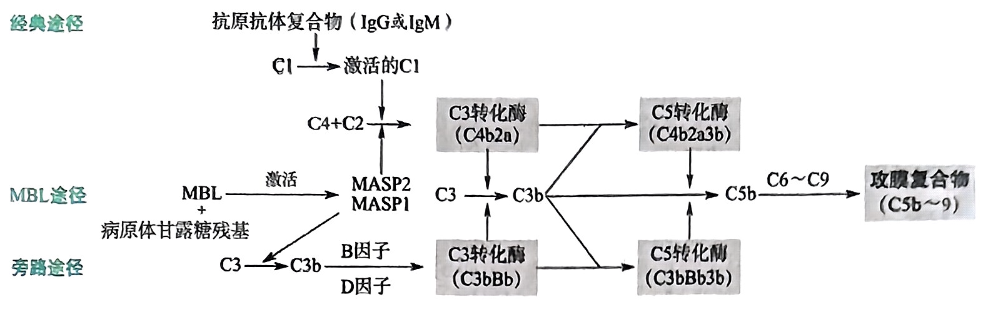

- ✨三条补体激活途径的比较:不容易记。对于C3转化酶,

主42旁3,MBL都有。C5转化酶大家后面都是加3b,因为已经结合了C3b(C3转化而来)。经典依赖抗体,旁路和MBL不依赖。

- 补体的生物学功能:

3a4b都是调理黏附

| 功能类型 | 具体功能 | 机制与效应 |

|---|---|---|

| 攻膜复合物 (MAC) | 细胞溶解 | 形成穿膜通道,破坏磷脂双层 溶解红细胞、血小板、有核细胞 抗细菌和抗病毒防御 |

| 补体活性片段 介导功能 | 调理作用 | C3b/C4b结合抗原→补体受体结合→促进吞噬 机体抗全身性细菌和真菌感染主要机制 |

| 免疫黏附 | C3b/C4b与红细胞/血小板结合 形成大分子聚合物,易被吞噬清除 | |

| 过敏毒素 | C3a、C5a与C3aR、C5aR结合 触发脱颗粒→释放组胺→局部超敏反应 | |

| 趋化促炎 | C5a趋化中性粒细胞和单核-巨噬细胞 刺激炎性介质分泌,促进炎症应答 |

细胞因子、白细胞分化抗原与黏附分子

各类细胞因子的产生及作用。

考题

- 【例1】巨噬细胞产生的主要细胞因子是 A. IL-1 D. IL-5 B. IL-2 E. IL-10 C.IL-4

- 【例2】产生IL-2的细胞是 A.巨噬细胞 D.B细胞 B.肥大细胞 E.嗜酸性粒细胞 C. T细胞

- 【例3】细胞因子不包括 A. 干扰素 D. 血管内皮生长因子 B. 肿瘤坏死因子 E. 1L-2 C.过敏毒素

基础

- 细胞因子

| 细胞因子 | 来源免疫细胞 | 作用 |

|---|---|---|

| IL-1家族 | 白细胞、组织细胞 | 炎症反应,与炎症性肠病、类风湿关节炎相关 |

| IL-2 | T细胞 | T细胞生长因子,促进T细胞活化增殖 |

| Th1型细胞因子 (IL-2、IL-12、IFN-γ) | Th1细胞 | 抗病毒、抗胞内菌、抗肿瘤 |

| Th2型细胞因子 (IL-4、IL-5、IL-10、IL-13) | Th2细胞 | 促进体液免疫,促进Th2分化 |

| TGF-β、IL-5 | 多种免疫细胞 | 促进IgA诱生 |

| 炎症细胞因子 (TNF-α、IL-1β、IL-6) | 单核细胞、巨噬细胞 | 在系统性红斑狼疮、类风湿关节炎中起重要作用 |

| Th17型细胞因子 (IL-17A、IL-21、IL-23) | Th17细胞 | 抗胞外菌、抗真菌 |

| Treg效应因子 (TGF-β、IL-10) | 调节性T细胞 | 免疫抑制作用 |

| I型干扰素 (IFN-α、IFN-β) | 树突状细胞、巨噬细胞、成纤维细胞 | 干扰病毒复制及转录 |

| II型干扰素 (IFN-γ) | 活化T细胞 | 激活APC、巨噬细胞、NK细胞和CTL,抗感染抗肿瘤 |

| TNF-α | 活化单核/巨噬细胞 | 杀伤靶细胞、诱导细胞凋亡 |

| TNF-β(LT) | 活化T细胞 | 淋巴毒素作用,调节免疫应答 |

| 集落刺激因子 (G-CSF、M-CSF、GM-CSF等) | 造血干细胞、基质细胞 | 刺激造血干细胞增殖分化 |

| 趋化因子 | 多种免疫细胞 | 介导免疫细胞定向迁移,活化免疫细胞,参与炎症反应 |

| 转化生长因子β | 多种细胞 | 刺激成纤维细胞和成骨细胞生长,促进损伤修复 |

| 血管内皮细胞生长因子 | 内皮细胞等 | 促进血管生长 |

| 表皮生长因子 | 上皮细胞等 | 促进细胞增殖,促进皮肤创口愈合 |

| B细胞活化因子 | T细胞、树突状细胞 | 促进B细胞活化、增殖、分化及类别转换 |

- 特异性识别抗原、抗感染、调理吞噬、诱导细胞凋亡、免疫调节等

主要组织相容性复合体与免疫应答

MHC(HLA),白细胞介素。

哪些免疫细胞主要分泌哪些细胞因子

考题

- 【例1】HLA 基因复合体不编码 A.HLA I类分子的重链 D. HLA II 类分子的B链 B. HLA I类分子的轻链 E. B因子 C. HILA II类分子的a链

- 【例2】能够为CD8 T细胞提呈抗原的分子是 A. HLA I D. CD4 B. HLA I E. HLA-B27 C. BCR

- 【例3】关于HILA II类分子,正确的是 A. 由Q链和β2m链组成 D. 由HLA A、B、C 等基因编码 B. 提呈外源性抗原 E. 可与CD8分子结合 C. 分布在所有有核细胞表面

- 【例4】与 CD4分子结合的配体是 A. MHC I类分子 D. TCR B. MHC II 类分子 E. BCR C. MHC III类分子

- 【例5】与 CD8分子结合的配体是 A. MHC I类分子 D. TCR B. MHC II 类分子 E. BCR C. MHC III类分子

- 【例6】与强直性脊柱炎密切相关的HLA 分子是 A. HLA-A5 D.HLA-B27 B.HLA-B5 E. HLA-DR3 C. HLA-B7

- 【例7】男,46岁。确诊急性白血病1年,拟行异基因造血干细胞移植,有利于提高移植物存活最重要的措施是 A. HLA 配型相同 B. 血型相同 C. 输注血液制品前辐照 D.输注脐带血干细胞 E.适时应用免疫抑制药物

- 【例8】参与非特异性免疫应答的是 A. 胎盘屏障 D. 血IgA B.胃肠道 IgG E. T淋巴细胞 C. 脑脊液IgM 解: 胎盘屏障属于物理性防御,无需特定病原体识别,符合非特异性免疫的定义。其他选项均为特异性免疫相关成分。

- 【例9】参与TD-Ag刺激机体产生抗体的细胞是 A.B细胞 D. 巨噬细胞和B细胞 B. T细胞和B细胞 E. 巨噬细胞和T细胞 C.巨噬细胞、B细胞、T细胞 解: TD-Ag(胸腺依赖性抗原)是指需要T细胞辅助和巨噬细胞参与才能激活B细胞产生抗体的抗原性物质。由抗原激发的免疫应答是多细胞相互作用的结果,即由抗原呈递细胞、T细胞和B细胞共同参与完成的。

- 【例 10】Th2细胞主要分泌 A.IFN-α D. IFN-β B. IL-4 E. IL-2 C. IFN-γ

基础

主要组织相容性复合体

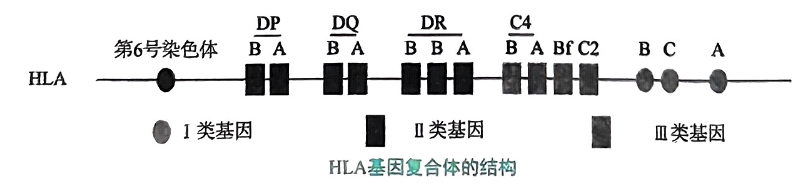

- HLA 基因复合体及其编码产物

- HLA基因复合体的三个基因区:I类基因仅编码I类分子异二聚体中的重链(a链);轻链又名β2-微球蛋白,由15号染色体上的基因编码。

1轻在15

| 基因区 | 基因座位/亚区 | 编码产物 | 分子特点 |

|---|---|---|---|

| I类基因区 | HLA-A、HLA-B、HLA-C | HLA I类分子重链(α链) 产物:HLA I类分子 | 异二聚体结构 重链+轻链(β2微球蛋白) |

| 15号染色体基因 | β2微球蛋白(轻链) | ||

| II类基因区 | DP亚区(DPA、DPB) | DPα-DPβ异二聚体 | α/β异二聚体蛋白 每个亚区包括A和B基因座位 分别编码α链和β链 |

| DQ亚区(DQA、DQB) | DQα-DQβ异二聚体 | ||

| DR亚区(DRA、DRB) | DRα-DRβ异二聚体 | ||

| III类基因区 | 补体基因(C4、C2) 细胞因子基因(TNF-α/β) 转运体基因(TAP) | 免疫功能相关蛋白 抗原肽加工转运相关分子 | 调控固有免疫应答 多态性有限或无多态性 位于I类与II类基因区之间 |

- HLAI类抗原的结构、分布、表达调控与主要功能

| 特征 | HLA I 类抗原 | HLA II 类抗原 |

|---|---|---|

| 基因类型 | 包括 B、C、A 三个座位 | 由 DP、DQ、DR 三个亚区组成,每个亚区包括 A 和 B 两种功能基因座位 |

| 分子结构 | α 链为 45kD,轻链为 β₂ 微球蛋白 (12kD) | α 链为 35kD,β 链为 28kD |

| 肽结合结构域 | α₁+α₂ | α₁+β₁ |

| 表达特点 | 共显性 | 共显性 |

| 组织分布 | 所有有核细胞表面 | APC、活化的 T 细胞 |

| 主要功能 | 识别和提呈内源性抗原肽,与辅助受体 CD8 结合,对 CTL 的识别起限制作用 | 识别和提呈外源性抗原肽,与辅助受体 CD4 结合,对 Th 的识别起限制作用 |

固有免疫应答

| 组成要素 | 类型/受体 | 识别目标 | 功能效应 |

|---|---|---|---|

| 识别分子 机制 | PAMP (病原体相关模式分子) | G⁻菌脂多糖(LPS) G⁺菌肽聚糖、脂磷壁酸 分枝杆菌脂蛋白、鞭毛蛋白 细菌DNA、双链RNA | 高度保守的病原体结构 不存在于人类 被PRR特异性识别 |

| DAMPs (损伤相关分子模式) | 透明质酸钠片段、HSP S100家族蛋白、β淀粉样蛋白 尿酸、ATP、核相关蛋白 | 坏死/应激细胞释放 启动无菌性炎症反应 | |

| PRR (模式识别受体) | 甘露糖受体(MR):甘露糖、岩藻糖残基 清道夫受体(SR):LPS、磷壁酸、磷脂酰丝氨酸 Toll样受体(TLR):TLR2/4/9等 | MR:促进吞噬和抗原提呈 SR:清除病原体和凋亡细胞 TLR:激活固有免疫信号通路 | |

| 应答过程 与效应 | 初期防御 | 溶菌酶、补体MBL/旁路途径 朗格汉斯细胞、DC/巨噬细胞 | 局部快速清除病原体 物理和化学屏障 |

| 炎症反应 | 效应分子:I型干扰素、抗菌肽 炎症因子:TNF-α、IL-12 趋化因子:MCP-1、IL-8 | 趋化中性粒细胞、单核细胞 DC成熟迁移至淋巴结 24小时内激活适应性免疫 | |

| 病理意义 | 正常功能 | 单核细胞、巨噬细胞、粒细胞 呼吸道、消化道、皮肤屏障 | 吞噬杀菌 参与炎症反应 抗原提呈功能上调 |

| 异常激活 | TLR7/9过度激活→系统性红斑狼疮 TLR4过度激活→脓毒血症休克 急性移植排斥、自身免疫性肠病 | 组织直接损伤致病 炎症失控导致疾病 |

适应性免疫应答

- 适应性免疫应答 vs. 固有免疫应答

| 比较项目 | 适应性免疫应答 | 固有免疫应答 |

|---|---|---|

| 参与细胞 | αβT细胞、B-2细胞 | 吞噬细胞、树突状细胞、NK细胞、NKT细胞、γδT细胞、B-1细胞 |

| 参与分子 | 特异性抗体、细胞因子 | 补体、细胞因子、抗菌蛋白、酶类物质 |

| 作用时相 | 96小时后启动 | 即刻至96小时 |

| 识别受体 | 特异性抗原识别受体 具有高度多样性 | 模式识别受体 较少多样性 |

| 识别特点 | 识别APC提呈的抗原肽-MHC分子复合物或B细胞表位 具有高度特异性 | 直接识别病原体某些共有高度保守的分子结构 具有多反应性 |

| 作用特点 | 经克隆扩增和分化,成为效应细胞后发挥免疫效作用 有免疫记忆功能 | 未经克隆扩增和分化,迅速产生免疫作用 没有免疫记忆功能 |

| 维持时间 | 维持时间较长 | 维持时间较短 |

- B细胞介导的体液免疫应答

| 抗原类型 | 识别特点 | 活化信号 | 分化结果 |

|---|---|---|---|

| TD-Ag (T细胞依赖性抗原) | BCR识别多样化 • 蛋白质、核酸、多糖、脂类 • 无MHC限制性 • 不依赖抗原提呈 | 第一信号:BCR-抗原结合 • Igα/Igβ传递信号 • CD19/CD21/CD81共受体 • CD21识别C3d降低激活阈值 | 浆细胞:产生大量特异性抗体 记忆B细胞:长期免疫记忆 |

| 协同刺激 CD40(B细胞) - CD40L(Th细胞) | 第二信号:CD40-CD40L结合 活化Th细胞提供协同刺激 | ||

| 细胞因子辅助 Th2细胞分泌IL-4、IL-5 | 第三信号:细胞因子信号 促进B细胞增殖分化 | ||

| Th-1抗原 (B细胞丝裂原) | 双重受体结合 • BCR + 丝裂原受体 • 无需Th细胞辅助 | 直接激活初始B细胞 如:脂多糖(LPS) | 低亲和力IgM • 调理吞噬活性 • 肺炎球菌荚膜多糖→ 中等亲和力IgM • 激活CD5⁺ B-1b细胞 |

| Th-2抗原 (重复结构抗原) | BCR交联激活 • 细菌胞壁多糖 • 荚膜多糖 • 高度重复结构 | 交联成熟B细胞BCR 如:肺炎球菌荚膜多糖 |

- 体液免疫应答的一般规律

| 特征 | 初次免疫应答 | 再次免疫应答(回忆应答) |

|---|---|---|

| 定义 | 是指特定抗原初次刺激机体所引发的免疫应答 | 是指初次应答中所形成的记忆淋巴细胞再次接触相同抗原后产生的迅速、高效、持久的应答 |

| 潜伏期 | 长(数小时至数周) | 短(初次免疫应答潜伏期的一半) |

| 抗原剂量 | 所需抗原剂量较大 | 所需抗原剂量较小 |

| 抗体特点 | 抗体浓度低,维持时间短 | 抗体浓度高,增幅快,维持时间长 |

| 抗体类型 | 多为低亲和力的IgM | 多为高亲和力的IgG |

- T细胞应答中的双识别与双信号

| 信号 | 关键分子 | 机制与功能 |

|---|---|---|

| 第一信号 (抗原识别) | TCR-MHC-抗原肽 CD4/CD8共受体 | TCR特异性识别MHC沟槽中抗原肽片段 CD4识别MHC-II,CD8识别MHC-I 体现MHC限制性 |

| 第二信号 (共刺激) | CD28-B7 (早期) | 促进IL-2基因转录合成 促进T细胞增殖 正性共刺激信号 |

| CTLA-4-B7 (后期) | 传导负性信号,抑制T细胞激活 缺乏共刺激→T细胞无能 | |

| 胞内信号 传导 | P56lck、P59fyn CD3、CD4、CD8的ITAM | PTK激酶被活化 ITAM酪氨酸磷酸化 级联反应传递活化信号 引起细胞增殖及分化 |

- 不同T细胞亚群的功能与机制

| T细胞亚群 | 主要效应功能 | 机制与作用 |

|---|---|---|

| Th1细胞 | 激活巨噬细胞 | 分泌IFN-γ,激活巨噬细胞 增强吞噬、内体-溶酶体融合、ROS合成等杀菌效应 |

| 促进细胞免疫 | 分泌IFN-γ和IL-2 活化DC,促进CD8+ T细胞成熟增殖 | |

| 调节体液免疫 | 分泌IFN-γ,促进B细胞类别转化 诱导分泌IgG抗体 | |

| 募集炎症细胞 | 产生TNF-α和MCP-1 活化血管内皮细胞,促进中性粒细胞和单核细胞迁移 | |

| Th2细胞 | 促进体液免疫 | 产生IL-4、IL-5等 促进B细胞增殖、分化为浆细胞,产生抗体 |

| 参与过敏反应 | 分泌IL-4、IL-5、IL-13 激活肥大细胞、嗜碱性粒细胞,参与超敏反应 | |

| 抗寄生虫免疫 | 分泌IL-5,活化嗜酸性粒细胞 激活抗寄生虫免疫反应 | |

| Th17细胞 | 趋化募集 | 分泌IL-17刺激细胞产生IL-8、MCP-1 趋化募集中性粒细胞和单核细胞 |

| 活化造血 | 刺激产生G-CSF和GM-CSF 活化中性粒细胞、单核细胞,刺激骨髓造血 | |

| 诱导炎症 | 分泌IL-1β、IL-6、TNF-α 参与炎症反应、感染性疾病及自身免疫病 | |

| CTL | 穿孔素-颗粒酶途径 | TCR识别MHC I-抗原肽复合物 穿孔素形成孔道,颗粒酶诱导靶细胞凋亡 |

| 死亡受体途径 | 表达FasL、TNF-α与靶细胞结合 激活胱天蛋白酶级联,诱导细胞凋亡 一个CTL可循环杀伤多个靶细胞 | |

| Treg细胞 | 天然免疫耐受 | 胸腺产生,至外周血及肠道 诱导自身免疫耐受,维持肠道耐受 |

| 免疫抑制 | 抗原激活诱导产生 分泌TGF-β、IL-10,抑制效应T细胞和DC |

黏膜免疫与免疫耐受

往年很少考。✨以后再看!

考题

- 【例1】通过诱导免疫耐受可用于治疗 A. 慢性细菌感染性疾病 D. 免疫缺陷病 B. 病毒的持续性感染 E. 恶性肿瘤 C. 自身免疫病

基础

- 治愈I型超敏性疾病的根本在于扭转食物、哮喘变应原诱导的病理性IgE 应答为 SlgA,重建免疫耐受。成功范例是以微量花生变应原多次经鼻或口服免疫患者,用量循序渐进,数月治疗可通过诱导 SigA 应答和 Treg 重建食物免疫耐受,治愈超敏疾病。

抗感染免疫与超敏反应

超敏反应的常见疾病。

考题

-

【例1】在1型超敏反应中具有重要负反馈调节作用的细胞是 A. 中性粒细胞 B.嗜碱性粒细胞 D.单核吞噬细胞 E. 肥大细胞 C. **嗜酸性粒细胞 ** 解:在1型超敏反应中,嗜酸性粒细胞(选项C)通过释放抗组胺酶(如组胺酶)和芳基硫酸酯酶等物质,能够分解组胺、白三烯等过敏介质,从而缓解过敏反应的病理效应。此外,嗜酸性粒细胞还分泌抑制性细胞因子(如IL-10、TGF-β),抑制肥大细胞和嗜碱性粒细胞的活化,形成负反馈调节环路。

-

【例2】属于1型超敏反应的是 A. 血清病 D. 类风湿关节炎 B. 过敏性休克 E.感染性迟发型超敏反应 C.免疫复合物性肾小球肾炎

-

【例3】2型超敏反应导致的疾病是 A. 青素过敏性休克D. 花粉过敏性哮喘 B. 接触性皮炎 E. 食物过敏性腹泻 C. 新生儿溶血病

-

【例 4】2型超敏反应 A.由IgG介导 D. 与巨噬细胞无关 B. 属迟发型超敏反应 E. 不破坏细胞 C. 与 NK细胞无关

-

【例5】男,30岁,患再生障碍性贫血3年。由于贫血加重予输血治疗,在输血开始后 10 分钟患者突然寒战、发热、腰背痛、恶心、呕吐、心悸、呼吸困难、烦躁不安、无尿。急查血浆游离血红蛋白增高。诚患者发生的不良反应,所属超敏反应的类型是 A.I型 B. II型 C.III型 D. IV型 E. 不能定型

-

【例6】男,25岁。腹部外伤后输血治疗1小时,出现寒战、高热、心泽、气短、酱油色尿。实验室检查:尿隐血(+++),尿红细胞(-)。发生上述临床症状的主要免疫学基础是 A.CTL 细胞杀伤红细胞 B.补体激活导致红细胞溶解 C. NK细胞裂解红細胞 D. 巨噬细胞吞噬导致红细胞破坏 E. 中性粒细胞吞噬导致红细胞破坏

-

✨【例7】属于III型超敏反应性疾病的是 A. 变态反应性鼻炎 D. 接触性皮炎 B. 新生儿溶血 E. 支气管哮喘 C. Arthus 反应 解:Arthus反应属于典型的III型超敏反应,通过马血清反复注射引发局部红肿、缺血性坏死等免疫复合物介导的炎症反应。

-

【例8】佩戴金属首饰后局部皮肤出现炎症反应,其免疫病理基础可能是 A. II型超敏反应 B.I型超敏反应D IV型超敏反应 E. Arthus 反应 C. III型超敏反应

-

【例9】介导IV型超敏反应的免疫细胞是 A. T细胞 D. 肥大细胞 B. B细胞 E.中性粒细胞 C. 嗜酸性粒细胞

-

【例10】结核病属于哪型超敏反应?A. I型超敏反应 D. IV型超敏反应 B. II 型超敏反应 E. V型超敏反应(2015、2023)C. III型超敏反应

-

【例11】体液免疫测定是指 A. 皮肤迟发型超敏反应 D. 血清β微球蛋白测定 B. 血清谷丙转氨酶测定 E.硝基四唑氮蓝还原试验 C. 血清免疫球蛋白測定

-

【例12】细胞免疫测定是指 A. 皮肤迟发型超敏反应 D. 血清B微球蛋白测定 B. 血清谷丙转氨酶测定 E.硝基四唑氮蓝还原试验 C. 血清免疫球蛋白測定

-

【例13】介导I型超敏反应的细胞是 A. CTL 细胞 D. 浆细胞 B.B细胞 E. 肥大细胞 C.NK 细胞

-

✨【例14】介导主要组织相容性复合体(MHC)非限制杀伤的细胞是 A. CTL 细胞 D. 浆细胞 B.B细胞 E. 肥大细胞 C.NK 细胞

-

【例15】属于II型超敏反应导致的疾病是 A.接触性皮炎 D. 荨麻疹 B. 新生儿溶血病 E. 链球菌感染后肾小球肾炎 C.支气管哮喘

-

✨【例16】属于IV型超敏反应导致的疾病是 A.接触性皮炎 D. 荨麻疹 B. 新生儿溶血病 E. 链球菌感染后肾小球肾炎 C.支气管哮喘

-

【例17】属于II型超敏反应的疾病是 A. 支气管哮喘 D. 接触性皮炎 B. 血清病 E. 自身免疫性溶血性贫血 C. 药物过敏性休克

-

【例18】属于III型超敏反应的疾病是 A. 支气管哮喘 D. 接触性皮炎 B. 血清病 E. 自身免疫性溶血性贫血 C. 药物过敏性休克

基础

- 1,2,3,4型超敏反应的机制和常见疾病

| 类别 | Ⅰ型超敏反应 | Ⅱ型超敏反应 | Ⅲ型超敏反应 | Ⅳ型超敏反应 |

|---|---|---|---|---|

| 别称 | 过敏反应 | 细胞毒型 细胞溶解型 | 免疫复合物型 血管炎型 | 迟发型超敏 |

| 抗原类型 | 可溶性抗原 | 细胞表面抗原 | 可溶性抗原 | 可溶性&细胞性抗原 |

| 介导因子 | IgE 抗体 | IgG, IgM 抗体 | IgG 抗体 | T 细胞、CTL |

| 主要特点 | 发生快、消退快;无炎症组织损伤;有个体差异和遗传倾向 | 需要抗体、补体、吞噬细胞及NK细胞参与;以细胞破坏为主 | 局部血管通透性↑、中性粒细胞浸润;免疫复合物沉积造成组织损伤 | T细胞介导,核内细胞浸润,组织损伤以炎症为主;与抗体、补体无关 |

| 发生机制 | 抗原与IgE结合于肥大细胞/嗜碱性粒细胞表面,释放组胺等介质;平滑肌收缩,血管扩张,通透性↑ | 抗体与细胞抗原结合,激活补体和ADCC,导致细胞破坏 | 抗原—抗体复合物沉积并激活补体,吸引中性粒细胞,释放酶和活性物质 | 致敏Th1细胞释放细胞因子,活化CTL和巨噬细胞,直接识别并杀伤靶细胞 |

| 常见疾病 | 药物过敏、荨麻疹、气管哮喘、食物过敏 | 溶血性输血反应、新生儿溶血病、Goodpasture综合征、Graves病 | Arthus反应、血清病、免疫复合物性肾小球肾炎、风湿关节炎 | 接触性皮炎、结核菌素试验阳性、慢性移植排斥反应 |

自身免疫病与免疫缺陷病

免疫缺陷病的举例。题目难度比较大

题目

- 【例1】主要由自身免疫性T细胞介导的自身免疫病是 A.胰出血-肾炎综合征 B.桥本甲状腺炎 C.免疫性血小板减少性紫癜 D.重症肌无力 E.胰岛素依赖性糖尿病

- 【例2】不属于器官特异性自身免疫病的是 A.慢性甲状腺炎 B.恶性贫血 C.重症肌无力 D.特发性血小板减少性紫癜 E.类风湿关节炎

- 【例3】柯萨奇病毒感染人体引发糖尿病的机制是 A.淋巴细胞的多克隆激活 B.表位扩展 C.分子模拟 D.自身抗原的改变 E.隐蔽抗原的释放

- 【例4】因使用青霉素引起药物过敏导致的溶血性贫血的机制是 A.淋巴细胞的多克隆激活 B.表位扩展 C.分子模拟 D.自身抗原的改变 E.隐蔽抗原的释放

- 【例5】治疗多发性硬化症可使用 A.抗CD3单克隆抗体 B.抗肝癌坏死因子抗体 C.β干扰素 D.α干扰素 E.EPO

- 【例6】治疗贫血可使用 A.抗CD3单克隆抗体 B.抗肝癌坏死因子抗体 C.β干扰素 D.α干扰素 E.EPO

- 【例7】治疗类风湿关节炎可使用 A.抗CD3单克隆抗体 B.抗肝癌坏死因子抗体 C.β干扰素 D.α干扰素 E.EPO

- 【例8】不属于免疫缺陷病的疾病是 A.系统性红斑狼疮 B.艾滋病 C.遗传性血管神经性水肿 D.X-连锁慢性内芽肝病 E.X-连锁无丙种球蛋白血症

- 【例9】下列属于补体系统缺陷导致的疾病是 A.急性肾小球肾炎 B.过敏性体克 C.接触性皮炎 D.桥本甲状腺炎 E.遗传性血管神经性水肿

- 【例10】属于免疫缺陷性疾病的是 A.艾滋病 B.系统性红斑狼疮 C.骨髓营养不良 D.白血病 E.接触性皮炎

- 【例11】男性,36岁,婚后2年有性生活,未避孕,未育,既往有睾丸外伤史。免疫学检查结果提示精浆抗精子抗体(+)。患者抗精子抗体产生的机制是 A.抗原抗体交叉反应 B.分子模拟 C.隐蔽抗原释放 D.抗原表位扩展 E.自身抗原的改变

基础

自身免疫病

- 有些微生物与人体的细胞或细胞外成分有类似的抗原表位,在感染人体后引发的针对微生物抗原的免疫应答,也能攻击含有相似表位的人体细胞或细胞外成分,这种现象称为分子模拟。

| 疾病名称 | 致病类型 | 临床表现 |

|---|---|---|

| 恶性 贫血 | 抗内因子自身抗体 | 维生素 B₁₂缺乏→巨幼细胞性贫血 |

| 药物诱导性溶血性贫血 | 药物吸附改 Antigen&刺激抗红细胞抗体 | 红细胞裂解→溶血性贫血 |

| 自身免疫性血小板减少性紫癜 | 抗血小板膜抗体 | 血小板破坏→凝血功能障碍、出血 |

| 自身免疫性中性粒细胞减少症 | 抗中性粒细胞抗体 | 中性粒细胞减少→易继发化脓菌感染 |

| Graves病 | 刺激型TSH受体自身抗体 | 甲亢表现:心悸、消瘦、突眼 |

| 重症肌无力 | 阻断型乙酰胆碱受体抗体 | 肌无力加重:易疲劳、眼闭不上 |

| Goodpasture综合征 | 抗肾小球基底膜抗体 | 肾小球肾炎+肺出血 |

| 系统性红斑狼疮(SLE) | 抗DNA/组蛋白免疫复合物 | 多系统损伤:皮疹、关节痛、肾炎 |

| Ⅰ型糖尿病 | 自反应CD8⁺ CTL介导β细胞杀伤 | 胰岛素缺乏→高血糖、多尿、消瘦 |

| 交感性眼炎 | 隐蔵抗原释放后CTL攻击 | 双侧葡萄膜炎、视力下降 |

免疫缺陷病

- 原发性免疫缺陷病

| 病因 | 病名 | 临床表现 |

|---|---|---|

| B细胞缺陷 | X-连锁无丙种球蛋白血症;选择性IgA/G缺乏症 | 外周血B细胞减少或缺乏,T细胞数目正常;反复化脓菌感染 |

| T细胞缺陷 | DiGeorge综合征 | T细胞活化和功能缺陷;不仅影响效应T细胞,还可影响单核-吞噬细胞和B细胞;有体液免疫缺陷 |

| 联合免疫缺陷 | X-连锁重链联合免疫缺陷病;MHCⅠ类或Ⅱ类分子缺陷 | T、B细胞均受损,多见于新生儿和婴幼儿,易反复出现病毒、细菌和真菌感染 |

| 吞噬细胞缺陷 | 慢性肉芽肿病;粒细胞减少症 | 吞噬细胞数量减少或功能异常;反复化脓性细菌、真菌感染 |

| 补体系统缺陷 | C3缺陷;遗传性血管神经性水肿 | 补体成分缺陷;抗感染功能低下,C3缺陷可致严重化脓菌感染 |

- 获得性免疫缺陷病

| 病因 | 病名 | 临床表现 |

|---|---|---|

| HIV感染 | AIDS(获得性免疫缺陷综合征) | CD4+T细胞<200/µl时出现严重细胞免疫缺陷,反复机会性感染(菌、病毒、真菌、寄生虫)、恶性肿瘤、神经系统病变等。 |

| 肿瘤 (白血病、淋巴瘤、骨髓瘤) | 继发性免疫缺陷 | 淋巴细胞生成受限,反复感染,易伴发败血症、肺炎等。 |

| 慢性感染 (结核、麻风、EBV、CMV、寄生虫) | 继发性免疫缺陷 | 病原持续激活免疫系统,导致免疫耗竭,表现为全身乏力、发热、易感染。 |

| 免疫抑制剂 (药物或放疗) | 医源性免疫缺陷 | 白细胞、淋巴细胞功能抑制,感染风险↑,可见肺炎、真菌感染等。 |

| 营养不良 | 获得性免疫缺陷 | 淋巴样组织萎缩,抗体生成↓,反复感染,伤口愈合不良。 |

肿瘤免疫与移植免疫

肿瘤抗原;移植排斥反应。

考题

- 【例1】肿瘤相关抗原通常不能诱导有效抗肿瘤免疫的主要原因是 A. 多为TI抗原 B. 不能被 NK 细胞识别D. 表达量低 E.无诱导抗体产生能力 C.多为自身抗原

- 【例2】与急性同种异基因移植排斥关系最密切的细胞是 A.NK细胞 B.B细胞 D.肥大细胞 E.嗜酸性粒細胞 C. CD8+ T细胞

- 【例3】男,18岁。因终末期肾病行肾移植手术,其母亲沟供肾者,这种移植类型是 A.同基因转移 B.同种异体移植 D.同系移植 E.自体移植 C.异种移植

- 【例4】反复输血的个体进行实体器官移植时易发生的现象是 A.异种移植排斥反应 B.超急性排斥反应 D. 慢性排斥反应 E.自体移植排斥 C. 急性排斥反应

- 【例5】移植器官超急排斥性反应是由于 A. 供体内预存有抗受体的 ABO 血型抗体 C. 受体内预存有抗供体的 ABO 血型抗体 E. 移植物中含有足够数量的免疫细胞 B. 供体内预存有抗受体的 HLA I 类抗原的抗体 D. 受体内有针对供体组织器官的Tc细胞

- 【例6】引起移植物抗宿主反应是由于 A. 供体内预存有抗受体的 ABO 血型抗体 C. 受体内预存有抗供体的 ABO 血型抗体 E. 移植物中含有足够数量的免疫细胞 B. 供体内预存有抗受体的 HLA I 类抗原的抗体 D. 受体内有针对供体组织器官的Tc细胞

- 【例7】一存活多年的同种异体肾移植接受者的体内虽有供体 HLA 表达却未发生明显的排斥反应,其原因可能是 A.受者的免疫细胞功能活跃 B. 移植物的免疫细胞功能活跃 C. 移植物失去了免疫原性 D. 受者对移植物发生了免疫耐受 E.移植物对受者发生了免疫耐受

基础

- ✨同种移植排斥反应的类型及机制

| 类型 | 定义 | 发病情况 | 发病原因 | 病理变化 | 治疗 |

|---|---|---|---|---|---|

| 超急性 排斥反应 | 移植物与受者血管接通后数分钟至24小时内发生 | 见于反复输血、多次妊娠、长期透析及再次移植者 | 受者体内预先存在抗供者组织抗原的抗体,如ABO血型抗原、血小板抗原、HLA抗原等 | 移植物血管内凝血和血栓形成,导致缺血、变性和坏死 | 免疫抑制无效 |

| 急性 排斥反应 | 移植术后数天至2周左右发生 | 为同种异基因移植中最常见类型 | 移植物组织出现大量巨噬细胞和淋巴细胞浸润 | 急性血管炎、急性间质炎 | 及时应用免疫抑制剂可缓解 |

| 慢性 排斥反应 | 移植术后数月甚至数年发生 | 类似慢性肾炎,肾功能进行性减退 | 机制尚不明确 | 主要表现为血管内皮细胞损伤和管腔狭窄 | 对免疫治疗不敏感 |

- 抗移植排斥的临床策略

| 策略 | 措施 | 要点 |

|---|---|---|

| 组织配型 | ABO、Rh血型检查 | 供受者ABO、Rh须相符,或符合输血原则 |

| 交叉细胞毒试验 | 检测预存抗HLA细胞毒抗体,防止超急性排斥 | |

| HLA分型 | 匹配以HLA-DR最关键,次为HLA-B、HLA-A | |

| 交叉配型(骨髓移植) | 双向淋巴细胞培养,任一组反应过强提示不宜移植 | |

| 免疫抑制 | 化学药物 | 环孢素A抑制IL-2分泌及受体表达;还包括糖皮质激素、环磷酰胺、雷帕霉素等 |

| 生物制剂 | 抗ATG/ALG及抗CD3、CD4、CD8单抗用于淋巴细胞清除或功能阻断 | |

| 血浆置换 | 去除预存特异性抗体,预防超急性排斥 | |

| 其他方法 | 脾切除、照射移植物等辅助免疫抑制 | |

| 诱导耐受 | ①封闭TCR;②阻断共刺激;③供者特异性输血;④过继输注Treg;⑤过继或诱导未成熟DC;⑥定向调控Th亚群;⑦阻断效应细胞浸润 | |

免疫学检测技术与免疫学防治

往年很少考。

- 常用疫苗种类及接种程序

| 疫苗名称 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 加强 | 预防疾病 |

|---|---|---|---|---|---|

| 卡介苗(BCG) | 出生时 | — | — | — | 结核病 |

| 乙肝疫苗 | 出生时 | 1月龄 | 6月龄 | — | 乙型病毒性肝炎 |

| 脊髓灰质炎疫苗(IPV/OPV) | 2月龄 | 3月龄 | 4月龄 | 4周岁 | 脊髓灰质炎 |

| 百白破疫苗(DTaP) | 3月龄 | 4月龄 | 5月龄 | 18–24月龄 | 百日咳、白喉、破伤风 |

| 白破疫苗(Td) | 6周岁 | — | — | — | 白喉、破伤风 |

| 麻风疫苗(MR) | 8月龄 | — | — | — | 麻疹、风疹 |

| 麻腮风疫苗(MMR) | 18–24月龄 | — | — | — | 麻疹、流行性腮腺炎、风疹 |

| 乙脑疫苗(JE) | 8月龄 | 2周岁 | — | — | 流行性乙型脑炎 |

| A群流脑疫苗 | 6–18月龄 | 间隔3个月 | — | — | 流行性脑脊髓膜炎 |

| A+C群流脑疫苗 | 3周岁 | 6周岁 | — | — | 流行性脑脊髓膜炎 |

| 甲肝疫苗(HepA) | 18月龄 | — | — | — | 甲型肝炎 |

| 出血热灭活纯化疫苗 | — | — | — | — | 出血热 |

| 炭疽减毒活疫苗 | — | — | — | — | 炭疽 |

| 钩体灭活疫苗 | — | — | — | — | 钩体病 |