Last updated: 28 Nov 24 10:54:14 (Asia/Shanghai)

第36章 运动系统慢性损伤

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

概论

运动系统慢性损伤是临床常见的病损。参与运动的组织结构无论是骨、关节、肌肉、肌腱、韧带、筋膜、滑囊及其毗邻的血管、神经等,均可因反复的机械运动而受到损害,表现出相应的临床症状和体征。

病因

- 全身疾病:全身疾病造成的局部组织病理性紧张、痉挛。

- 局部血管痉挛:环境温度变化可引起局部血管痉挛,循环供给下降,局部代谢产物积聚。

- 局部机械损伤:长期、反复、持续地重复同一姿势,学习、工作和职业动作,超过了人体局部代偿能力,造成组织损伤并得不到及时修复。

- 局部异常应力:操作中技术不熟练、注意力不集中、姿势不正确,使局部产生异常应力。

- 应力分布不均:身体生理结构或姿态性异常,应力分布不均。

- 急性转为慢性 急性损伤后未得到正确的康复,转为慢性损伤。

临床特点

- 局部长期慢性疼痛,但无明确外伤史;

- 特定部位有一压痛点或肿块,常伴有某种特殊的体征;

- 局部炎症无明显急性炎症表现;

- 近期有与疼痛部位相关的过度活动史;

- 部分病人有可导致运动系统慢性损伤的姿势、工作习惯或职业史。

治疗原则

- 减少损伤因素:本病是由长期不良的体位性、姿势性、职业性的局部损害所致,因此,限制致伤动作、纠正不良姿势、增强肌力、维持关节的非负重活动和适时改变姿势使应力分散,从而减少损伤性因素,而增加保护性因素是治疗的关键,否则容易复发。

- 物理治疗:理疗、按摩等物理治疗可改善局部血液循环、减少粘连,有助于改善症状。

- 非甾体抗炎药:可减轻疼痛、消除局部炎症。使用时应注意以下几点:

- 短期用药;

- 病灶局限且较表浅者使用非留体抗炎药的外用剂型;

- 为减少对胃肠道损害,可用选择性环氧化酶2抑制剂:

- 对肾功能不全者,可选用半衰期短、对肾血流量影响较小的药物;

- 为减少对肝功能的影响,可选用结构简单、不含氮的药物,避免使用吲哚美辛、阿司匹林

- 非体抗炎药应单用,合用的抗炎镇痛效果不但不会增加,反而会使药物副作用倍增

- 糖皮质激素:合理、正确使用糖皮质激素,局部注射有助于抑制损伤性炎症,减轻粘连。

- 手术治疗:狭窄性腱鞘炎、神经卡压综合征、腱鞘囊肿等可行手术治疗。

狭窄性腱鞘炎

概述

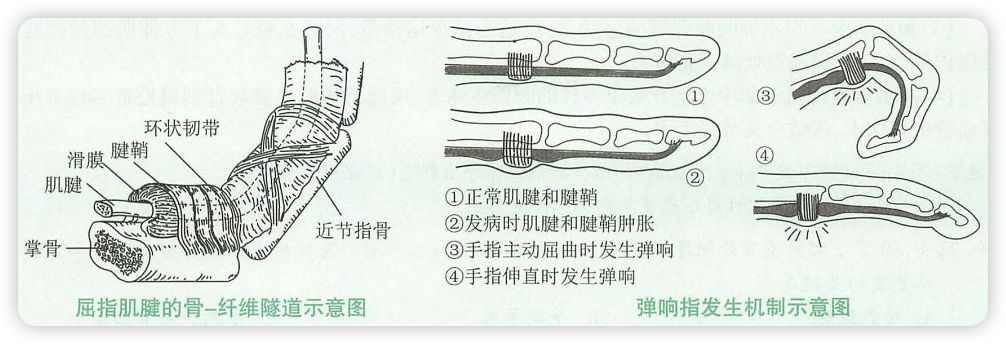

- 狭窄性腱鞘炎是指腱鞘因机械性摩擦而引起的慢性无菌性炎症改变。在日常生活和工作中,由于频繁活动引起过度摩擦,可使腱鞘发生出血、水肿、渗出等无菌性炎症反应。

- 临床表现:

- 局部疼痛、压痛、关节活动受限等。

- 手与腕部狭窄性腱鞘炎是最常见的腱鞘炎,好发于长期、快速、过度用力使用手指和腕关节的中老年妇女、轻工业工人、管弦乐器演奏家等。在手指常发生屈肌腱鞘炎,称弹响指或扳机指;在拇指为拇长屈肌腱鞘炎,称弹响拇;在腕部为拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎,称为桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。

临床表现

- 弹响指和弹响拇:起病缓慢,初时为晨起患指发僵、疼痛,活动后消失。后出现弹响及疼痛。严重者患指屈曲,不敢活动。各手指的发病频率依次为中指、环指最多,示指、拇指次之,小指最少。病人主诉近侧指间关节痛,而不在掌指关节。体检可在远侧掌横纹处扪及黄豆大小的痛性结节,屈伸患指该结节随屈肌腱上下移动,或出现弹拨现象,并感到弹响即发生于此处。

- 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎:腕关节桡侧疼痛,逐渐加重,无力提物。局部皮肤无炎症,在桡骨茎突表面有局限性压痛,可扪及痛性结节。握拳尺偏腕关节时,桡骨茎突处出现疼痛,称为 Finkelstein 试验。

治疗

- 保守治疗:在初始治疗中使用保守疗法,包括调整手部活动、夹板固定、短期使用 NSAID。

- 局部封闭:对于症状严重、扳机征发作频繁、保守治疗无效的病人,可行局部糖皮质激素注射。

- 狭窄腱鞘切开减压术:适用于非手术治疗无效的病人。

- 先天性狭窄性腱鞘炎:小儿先天性狭窄性腱鞘炎保守治疗通常无效,应行手术治疗。

肱骨外上髁炎(网球肘)

肱骨外上髁炎是伸肌总腱起点处的一种慢性损伤性炎症,因早年发现网球运动员易患此病,故又称“网球肘”。在前臂过度旋前或旋后位,被动牵拉伸肌(握拳、屈腕)和主动收缩伸肌(伸腕),将对肱骨外上髁处的伸肌总腱起点产生较大张力,如长期反复这种动作,即可引起该处的慢性损伤。

临床表现和诊断

- 病人逐渐出现肘关节外侧痛,在用力握拳、伸腕时疼痛加重以致不能持物。严重者拧毛巾等生活动作均感困难。

- 局限压痛:局部皮肤无炎症,肘关节活动正常。在肱骨外上髁、桡骨头及两者之间有局限性、极敏锐的压痛。

- 伸肌腱牵拉试验(Mills 征)阳性:伸肘、握拳、屈腕,然后前臂旋前,此时肘外侧出现疼痛,为阳性。

治疗

非手术治疗对绝大多数病人有效。

- 基本原则:限制腕关节活动(尤其是用力握拳、伸腕动作)是治疗和预防复发的基本原则。

- 封闭疗法:压痛点注射醋酸泼尼松龙,近期效果良好。

- 捆扎护带:对不能间断训练的运动员,应适当减少运动量,同时在桡骨头下方伸肌部位捆扎弹性保护带,以减少腱起点处的牵张应力。

- 手术治疗:对于非手术治疗效果不佳的顽固疼痛者,可施行伸肌总腱起点剥离松解术或卡压神经血管束切除术,或结合关节镜手术。

粘连性肩关节囊炎(肩周炎)

粘连性肩关节囊炎又称肩周炎、冻结肩(肩关节活动范围逐渐受限)、五十肩(好发于50岁或以上的中老年人)。本病是多种原因致肩盂肱关节囊炎性粘连、僵硬,以肩关节周围疼痛、各方向活动(尤其外展外旋、内旋后伸活动)受限为特点。

临床表现

- 自限性:本病有自限性,一般在6~24个月可自愈,但部分病人不能恢复到正常功能水平。

- 发病率:发病率2%~5%,多为中老年发病,女多于男,左侧多于右侧,也可两侧先后发病。

- 肩关节活动受限:肩关节各方向主动和被动活动均不同程度受限,以外旋外展和内旋后伸最重。逐渐出现肩部局限性疼痛,与动作、姿势有明显关系。随着病程延长,疼痛范围扩大,可伴肩关节活动受限。若勉强增大活动范围会引起剧烈锐痛。严重者患肢不能梳头、反手触摸背部。夜间因翻身移动肩部而痛醒。

- 压痛点:肩周痛以肩袖间隙区、肱二头肌长腱压痛为主。

诊断

根据典型临床表现及影像学检查结果,可确定诊断。

- 肩关节X线片:见肩关节结构正常,可有不同程度骨质疏松。

- 肩关节MRI :关节囊增厚,肩部滑囊可有渗出。MRI 对鉴别诊断意义较大。

鉴别诊断

- 肩袖损伤:①60岁以上老人,肩颈痛,肩关节无力;②被动活动范围基本正常;③疼痛弧;④落臂征;⑤B 超、MRI 有肩袖撕裂的特征性表现。

- 肩峰下撞击综合征: ①肩外侧痛(夜间痛);②外展、上举障碍;③X线片显示肩峰、肱骨大结节硬化、骨赘形成;④B超、MRI 排除肩袖损伤。

- 肩关节不稳: ①外伤史(骨折脱位);②肩周痛、无力;③影像检查可见肱骨头或关节盂部分缺失;④关节镜可见骨或关节囊损伤征。

- 颈椎病: ①有神经根刺激症状;②肩关节被动活动大致正常且无痛;③颈椎斜位X线片显示相应椎间孔狭窄;④肌电图提示神经根型损伤。

治疗

治疗目的包括缓解疼痛、恢复功能、避免肌肉萎缩。

- 理疗:早期给予理疗、针灸,适度的推拿按摩,可改善症状。

- 痛点注射:痛点局限时,可局部注射醋酸泼尼松龙,能明显缓解疼痛。

- 止痛剂:疼痛持续、夜间难以入睡时,可短期服用非体抗炎药。

- 主动活动肩关节:无论病程长短、症状轻重,均应每日坚持进行,以活动不引起剧痛为限。

- 手术治疗:对症状持续且重者,以上治疗无效时,可行关节镜下松解粘连。

- 原发病治疗:对肩外因素所致的粘连性肩关节囊炎,除局部治疗外,还需治疗原发病。

股骨头坏死

股骨头坏死为股骨头血供中断或受损,引起骨细胞、骨髓成分死亡及随后的修复,继而导致股骨头结构改变,股骨头塌陷,引起病人关节疼痛、关节功能障碍的疾病。

病因

股骨头坏死属于缺血性骨坏死,也称无菌性骨坏死。其病因较多,总体上分为两大类:

- 创伤性因素 为常见原因。股骨颈骨折、髋关节外伤性脱位、股骨头骨折均可引起股骨头坏死。

- 非创伤性因素:

- 糖皮质激素 临床上此种病因导致的股骨头坏死较多见。可能是激素导致的脂肪栓塞、血液处于高凝状态、引起血管炎、骨质疏松等骨小梁强度下降容易塌陷等原因造成股骨头坏死。

- 乙醇中毒:我国北方地区多见,可能与乙醇引起肝内脂肪代谢紊乱有关。饮用多少乙醇可以引起股骨头坏死并无明确标准,与个体差异有关,但过量摄入乙醇肯定是造成股骨头坏死的一个重要因素。

- 减压病:是人体所处环境的气压骤然降低,使血液中释放出来的复气在血管中形成栓塞而造成的综合征。如沉箱工作人员、深海潜水员等。氮气在富含脂肪组织的骨髓中大量堆积而引起骨坏死。

- 镰状细胞贫血:血液黏稠性增高,血流变慢而形成血栓,造成局部血供障碍引起骨坏死。

- 其他:系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、戈谢病、易栓症等。

- 特发性股骨头坏死:是指排除了以上已知的因素后仍不能得出明确病因的股骨头坏死。

临床表现

- 非创伤性股骨头坏死多见于中年男性,双侧受累占50%~80%。早期多为腹股沟、臀部、大腿部位为主的关节痛,偶伴膝关节疼痛。疼痛间断发作并逐渐加重,如果是双侧病变,可呈交替性疼痛。

- 典型体征为腹股沟区深部压痛,可放射至臀或膝部,“4”字试验阳性。可有内收肌压痛、髋关节活动受限,其中以内旋、屈曲、外旋活动受限最为明显。

诊断与影像学检查

①股骨头缺血性坏死的早期诊断——首选放射性核素骨显像,次选 MRI。 ②转移性骨肿瘤的诊断首选——放射性核素骨显像。 ③髋关节结核的早期诊断首选——MRI。 ④急性血源性骨髓炎的早期诊断首选——局部脓肿分层穿刺+细菌涂片检查。 ⑤化脓性关节炎的早期诊断首选——关节腔穿刺+关节液检查。

- 病史:本病与外伤、酗酒、应用激素等密切相关,诊断时需详细全面的询问外伤史、用药史。

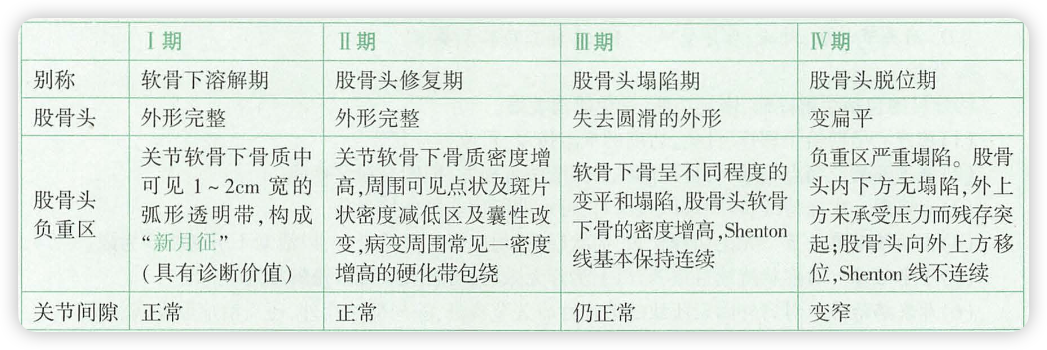

- X线片:在本病诊断中有不可替代的作用。股骨头血液供应中断后12小时骨细胞即坏死,但在x线片上看到股骨头密度改变至少需2个月或更长时间。x线片诊断股骨头坏死可分为四期。

- CT:可发现早期细微骨质改变,较普通X线片敏感,但不如核素扫描及 MRI 敏感。

- MRI:是一种有效的非创伤性的早期诊断方法。大多表现为股骨头前上部异常信号:T1WI为条带状低信号;T2WI 为低信号或内高外低两条并行信号影,即双线征。

- 放射性核素骨显像:比 MRI、CT 更为敏感,对早期诊断具有很大的价值。**与X线片相比,常可提前36个月诊断股骨头缺血性坏死**,其准确率可达91%95%。

治疗

-

非手术治疗:适用于I期股骨头坏死。

- ①单侧髋关节病变:病变侧应严格避免持重,可扶拐、带坐骨支架、用助行器行走。

- ②双侧髋关节同时受累:应卧床或坐轮椅。

- ③髋部疼痛严重:可卧床,同时行下肢牵引常可缓解症状。

-

股骨头钻孔及植骨术:适用于I期股骨头坏死。

- 术后病人应尽早使用下肢持续被动训练器练习髋关节活动。

- 病人离床活动应扶拐,术后避免负重至少半年。

-

多条血管束或带血供髂骨移植术:对于I期或皿期股骨头坏死,可将缺血坏死区病灶清除,采用带旋髂深血管骼骨、缝匠肌骼骨瓣、股方肌骨瓣等方法来充填于股骨头内,以改善股骨头的血供,促使塌陷的股骨头尽可能恢复原来的形状。

-

经转子间旋转截骨术:适用于I期患者,可改变股骨头的负重面,使股骨头的正常软骨承受应力。

-

人工关节置换术:全髋关节置换术适用于III、IV期病人,可消除疼痛、改善功能。

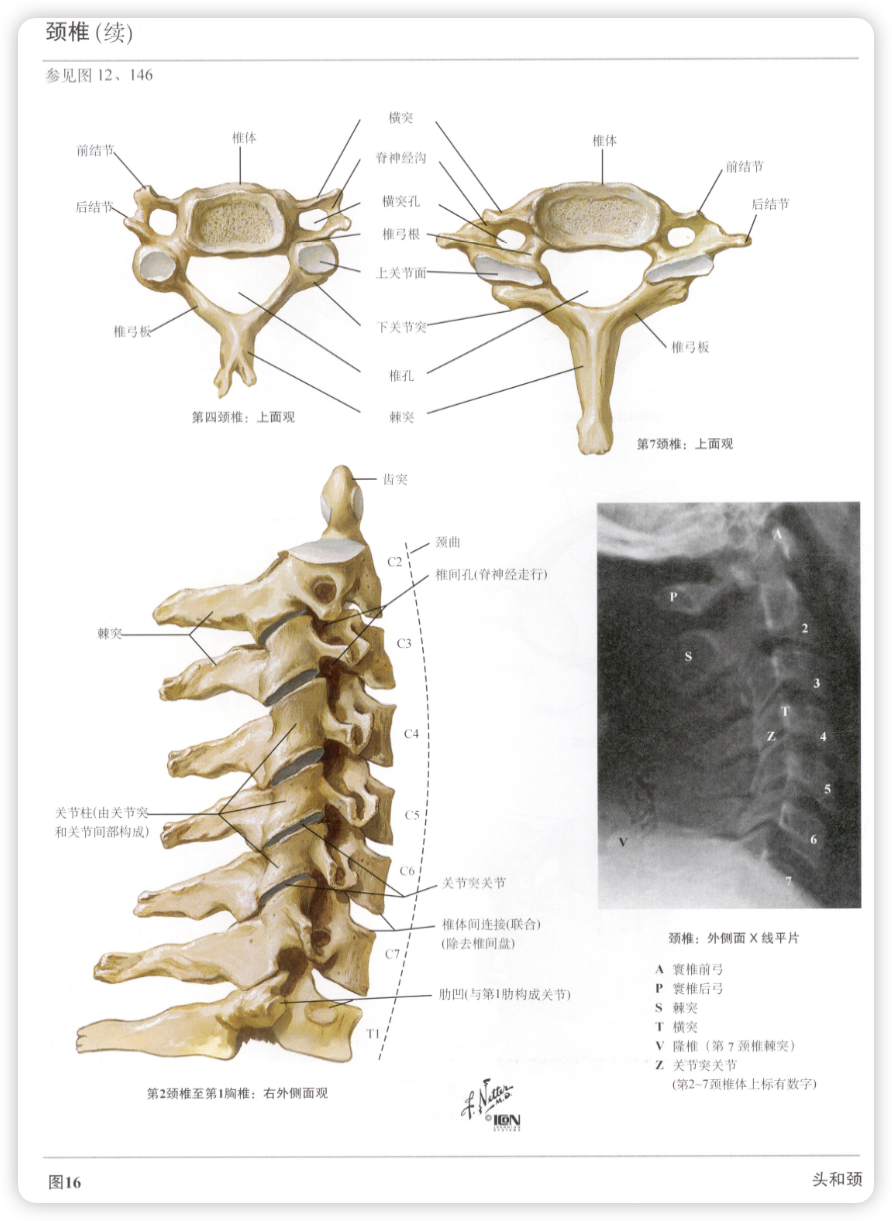

颈椎病

颈椎病是因颈椎间盘退行性变及其继发性改变,刺激或压迫相邻的脊髓、神经、血管等组织而出现一系列症状和体征的综合征。

临床表现

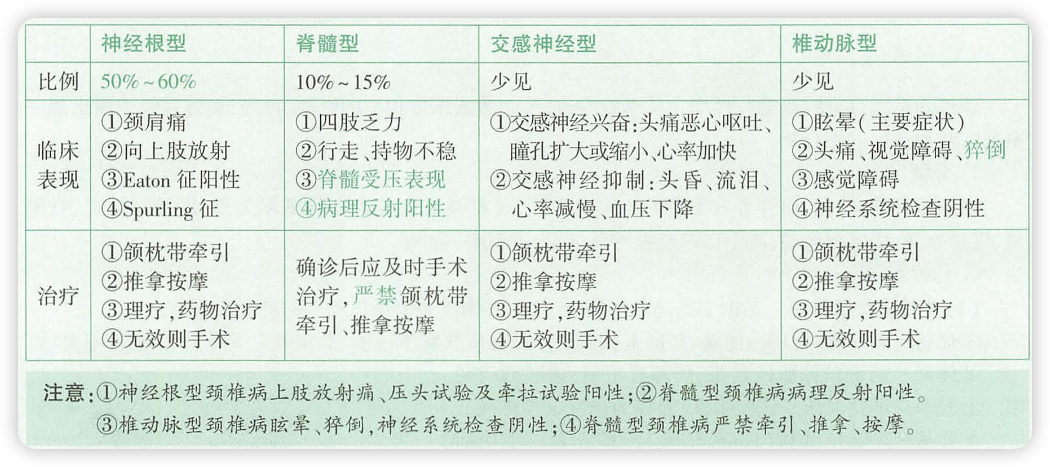

根据对脊髓、神经、血管等重要组织的压迫不同,可将颈椎病分为4种基本类型,即神经根型、脊髓型、椎动脉型、交感神经型,其中以神经根型最常见,占50%~60%。

神经根型颈椎病

突出的椎间盘、增生的钩椎关节压迫相应的神经根所致

-

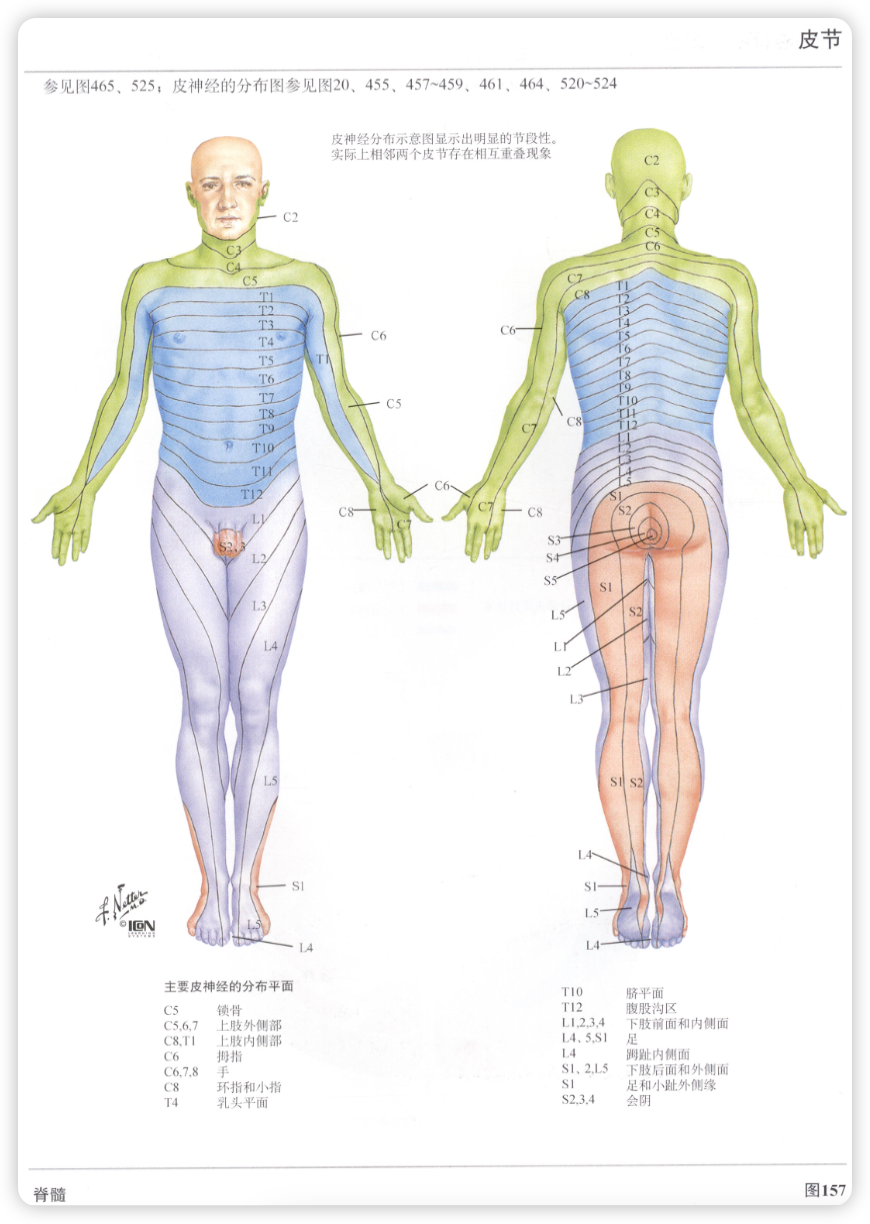

症状:颈肩痛,短期内加重,并向上肢放射。可有皮肤麻木过敏、上肢肌力下降、手指动作不灵活。

-

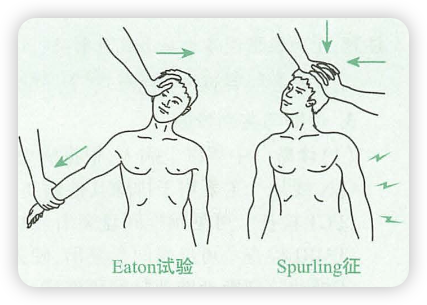

体征:病侧颈部肌肉紧张,局部有压痛,患肢活动受限。上肢牵拉试验及压头试验阳性,表现为诱发根性疼痛。

-

A.臂丛神经牵拉试验(Eaton 试验):检查者一手扶病侧颈部,一手握病腕,向相反方向牵拉。此时因臂丛神经被牵张,刺激已受压之神经根而出现放射痛。

-

B.压头试验(Spurling 征):病人端坐,头后仰并偏向病侧,检查者用手掌在其头顶加压,出现颈痛并向患手放射。

-

脊髓型颈椎病

颈椎退变结构压迫脊髓所致

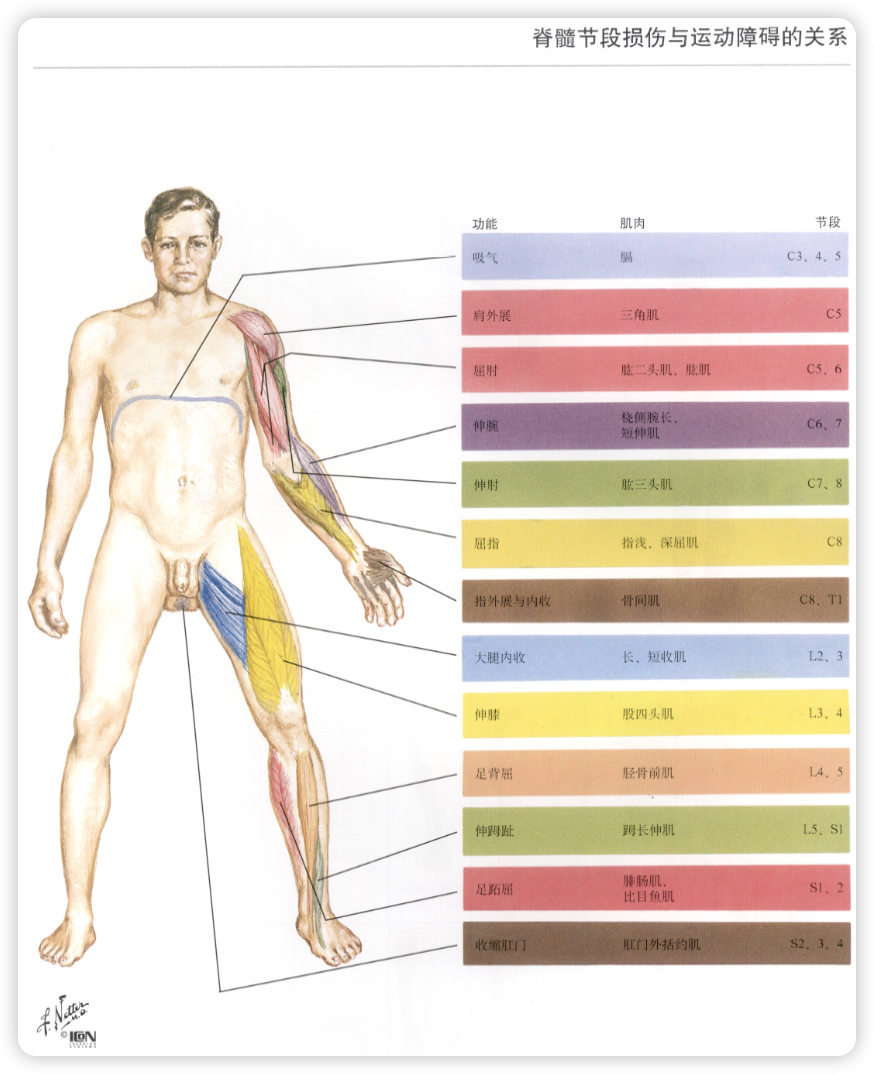

- 症状:表现为四肢感觉、运动、反射、二便功能障碍,为颈椎病最严重的类型。病人出现上肢或下肢麻木无力、僵硬、双足踩棉花感,束带状,双手精细动作障碍,不能用筷进餐,写字颤抖,夹持东西无力,手持物经常掉落。在后期出现排尿排便困难等。

- 体征:可有感觉障碍平面,肌力减退,四肢腱反射亢进,而腹壁反射、提睾反射和肛门反射减弱或消失。髌阵挛、Hoffimann 征、Babinski 征阳性。

椎动脉型颈椎病

由于颈椎退变,机械压迫椎动脉所致。

- 症状:可有椎-基底动脉供血不足的表现,如头晕、恶心、耳鸣、偏头痛、转动颈椎时突发眩晕而猝倒。因椎动脉周围有大量交感神经的节后纤维,故可有自主神经症状,如心悸、心律失常、胃肠功能减退。

- 体检:神经系统检查可正常。

交感型颈椎病

是由于颈椎椎间盘突出,压迫交感神经纤维所致。

- 交感神经兴奋症状:如头痛、头晕、恶心呕吐、视物模糊、视力下降、瞳孔扩大或縮小、心率增快、心律不齐、血压升高、头颈及上肢出汗异常、耳鸣、听力下降、发音障碍等。

- 交感神经抑制症状:如头昏、眼花、流泪、鼻塞、心动过缓、血压下降、胃肠胀气等。

- 体检:交感型颈椎病的特点是症状多,体征少。

比较一览表

诊断与鉴别诊断

- 诊断

- 中年以上病人,根据病史、症状、体征、神经系统检查,结合影像学检查等,可作出诊断。

- X线片:主要用于排除其他病变,可见颈椎生理前凸消失、椎体前后缘骨赘形成、椎间隙变窄。

- CT 检查:可见颈椎间盘突出、颈椎管矢状径变小、黄韧带骨化、硬膜外腔脂肪消失、脊髓受压。

- MRI 检查:可见椎间盘突出、硬膜外腔消失、脊神经受压。

- 椎动脉造影:椎动脉型颈椎病可有阳性发现。

- 鉴别诊断

- 神经根型颈椎病:颈椎退变压迫神经根,可出现与周围神经卡压综合征相似的症状,如胸廓出综合征、肘管综合征、尺管综合征等,但这些综合征均有局部的骨性和纤维嵌压神经的因素。

- 脊髓型颈椎病:需与肌萎缩侧索硬化症、脊髓空洞症鉴别。肌菱缩侧索硬化症多见于40岁左有病人,发病突然,病情进展迅速,常以上肢运动改变为主要症状,有肌力减弱,而无感觉障碍,肌萎缩以手内在肌明显。脊髓空洞症多见于青壮年,病人常有感觉分离现象,痛温觉消失,触觉及深感觉存在。

- 椎动脉型颈椎病:应与前庭疾病、脑血管病、Meniere 综合征等鉴别。椎动脉造影或磁共振成像椎动脉显像(MRA)显示榷动脉狭窄。

- 交感型颈椎病:临床征象复杂,常有神经症表现,且少有确诊的客观依据。应排除心脑血管疾病。(感觉比较难确诊或排除)

治疗

- 非手术治疗

- 神经根型、椎动脉型、交感神经型颈椎病主要行保守治疗,包括颈椎牵引、颈部制动、颈部理疗、改善不良工作体位和睡眠姿势、调整枕头高度。

- 可应用非体抗炎药、肌肉松弛剂等。

- 手术治疗

- 脊隨型颈椎病一旦确诊,应及时手术治疗。

- 神经根性疼痛剧烈,保守治疗无效;脊髓或神经根明显受压,伴有神经功能障碍;

- 症状虽不严重,但保守治疗半年无效,均应手术治疗。

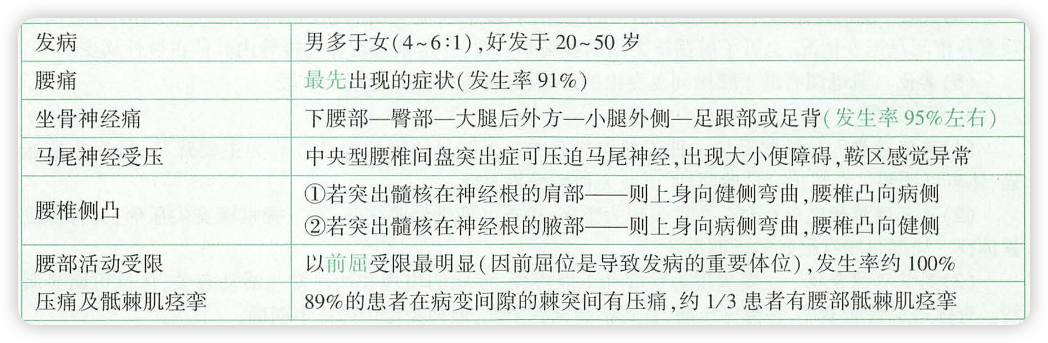

腰椎间盘突出症

概述

-

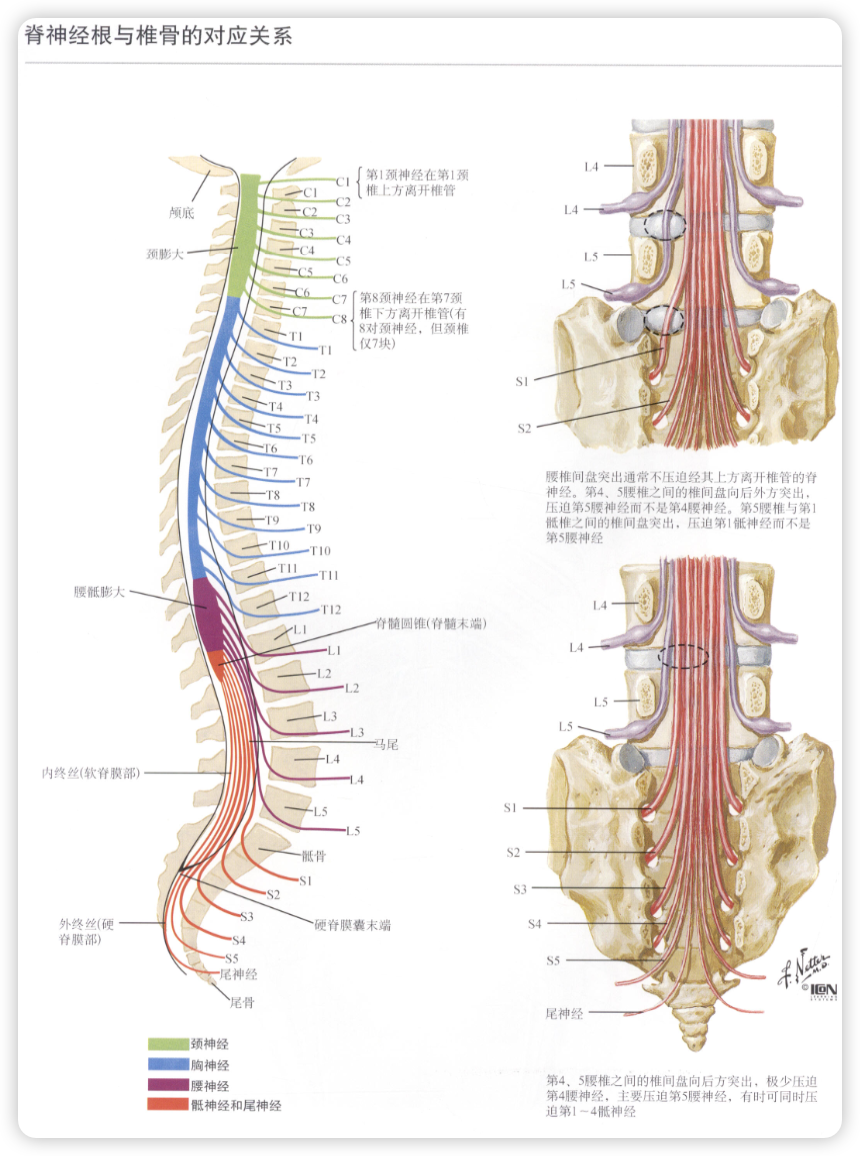

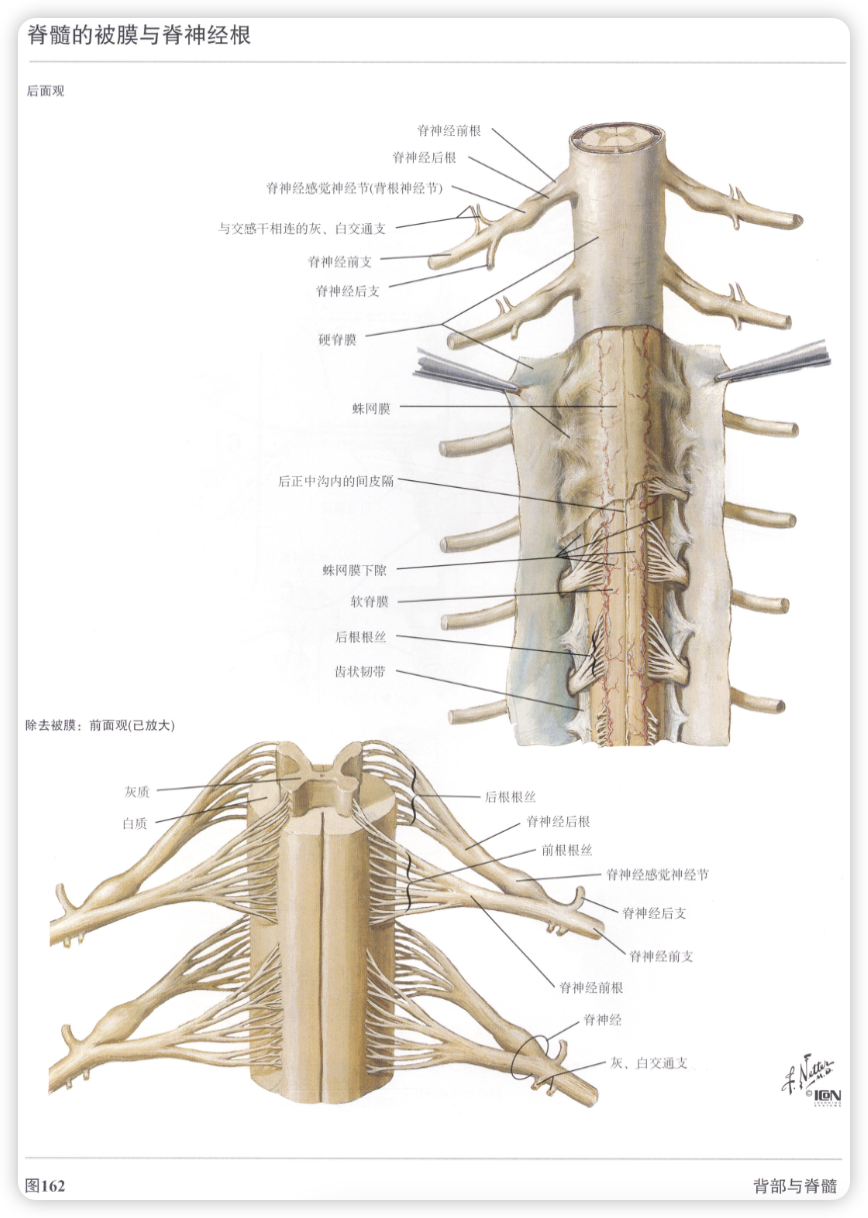

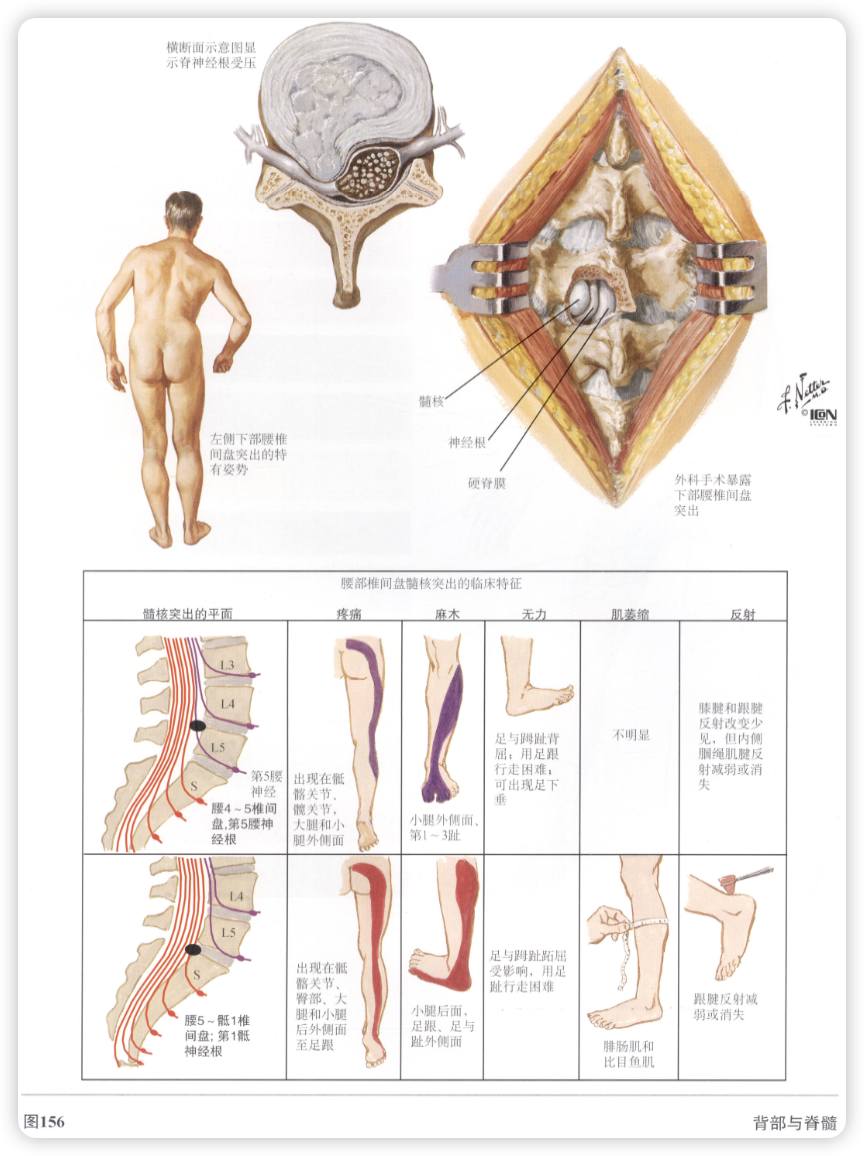

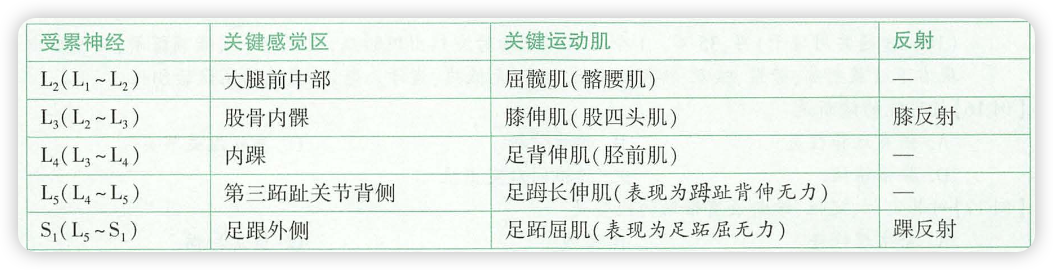

腰椎间盘突出症是指腰椎间盘发生退行性改变以后,在外力作用下,纤维环部分或全部破裂,单独或连同髓核、软骨终板向外突出,刺激或压迫窦椎神经和神经根引起的以腰腿痛为主要症状的一种病变。腰椎间盘突出症是引起腰腿痛最常见的原因,最常累及L4~L5、L5~S1间隙,即L5-S1神经,约占95%。

-

L4~L5=L5,L5~S1=S1。等号左边L4~L5、L5~S1指椎间隙,等号右边指脊神经。

-

L4~L5椎间孔出来的神经根为L4,但L4~L5椎间盘突出压迫的常为L5,这是因L4已经向神经根管转出,L5发出后经侧隐窝下行,故常受累。同理,L5~S1椎间盘突出压迫的是S1。(和突出方向也有关系,如果过于靠后还会累及S1-S4)

解剖

临床表现

提问:为什么腰突术后病人常常检查患侧小腿前外侧皮肤浅感觉、嘱病人作屈脚拇指和跖屈活动?

- 病人多有弯腰劳动、长期坐位工作史,首次发作常在半弯腰持重过程中发生。

- 直腿抬高试验及加强试验均为阳性:病人仰卧,伸膝,被动抬高患肢,正常人神经根有4mm的滑动度,下肢抬高到60°~70°始感腘窝不适。本症病人神经根受压或粘连使滑动度减少或消失,抬高在60°以内即可出现坐骨神经痛,称直腿抬高试验(Lasegue)阳性。在直腿抬高试验阳性时,缓慢降低患肢高度,待放射痛消失,再被动背屈踝关节以牵拉坐骨神经,如又出现放射痛,称加强试验阳性。

- 神经系统表现

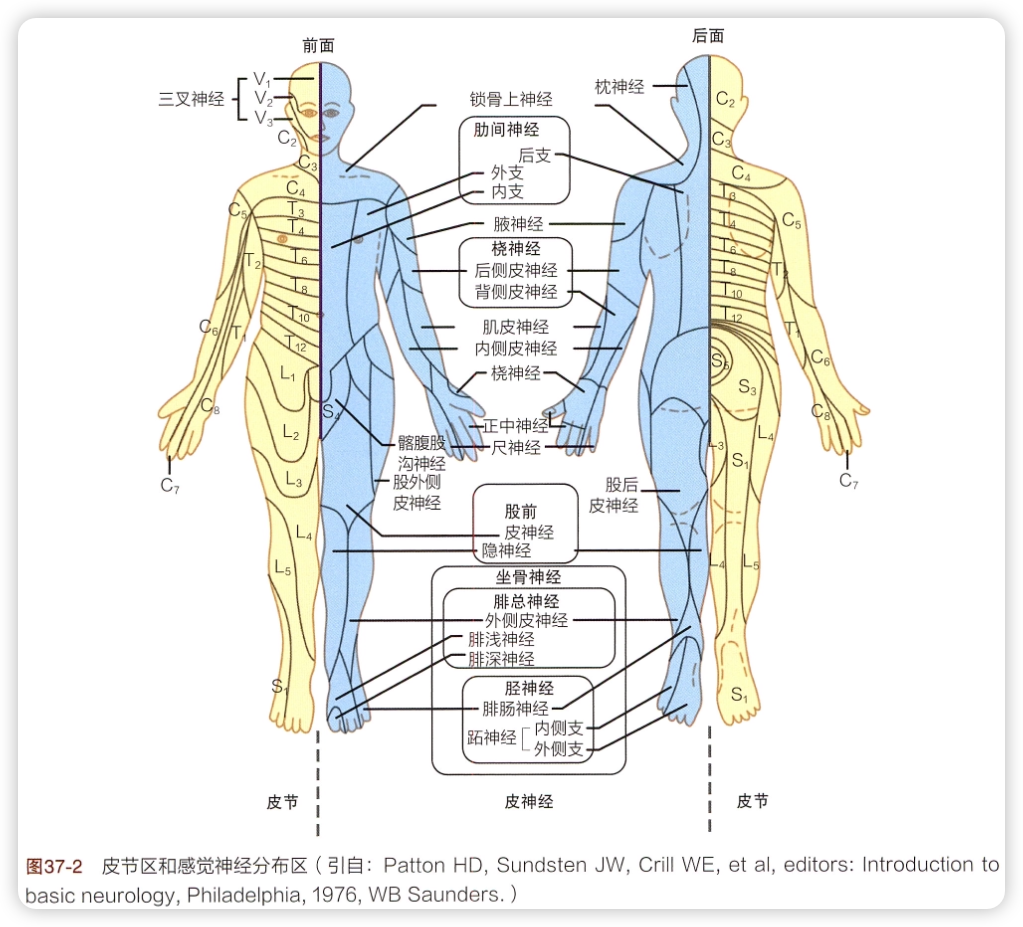

- 感觉异常:L5受累表现为小腿外侧和足背痛、触觉减退。S1受压表现为外踝附近及足外侧痛、触觉减退。

- 肌力下降:L5受累表现为足𧿹趾背伸肌力下降。S1受压表现为是跖屈肌力减弱。

- 反射异常:S1受累表现为踝反射减弱。S3~S5马尾受压表现为肛门括约肌张力下降、肛门反射减弱。

诊断

根据病史、症状、体征及影像学检查结果,即可作出初步诊断。

- X线片:通常作为常规检查,但不能直接反映是否存在椎间盘突出。腰椎平片的表现可以完全正常,但很多病人可见腰椎侧弯、生理前凸减少或消失、椎体边缘增生、椎间隙狭窄、纤维环钙化、骨质增生、关节突肥大、硬化等退变的表现。

- 造影检查:脊髓造影、硬膜外造影、椎间盘造影等方法可间接显示有无椎间盘突出及程度。这些方法均为有创操作,目前少用,只在一般的诊断方法不能确诊时才慎重进行。

- CT:对本病的诊断具有较大价值。常表现为椎间盘后缘变形突出、硬脊膜囊受压变形、硬膜外脂肪移位、硬膜外间隙中软组织密度影及神经根鞘受压移位等。

- MRI:能清楚地显示人体解剖结构的图像,对腰椎间盘突出的诊断有极大帮助。MRI可全面地观察各椎间盘退变情况,也可了解髓核突出的程度和位置,并鉴别是否存在椎管内其他占位性病变。

- 其他:肌电图可推断神经受损的节段。

鉴别诊断

- 腰肌劳损:与长期保持一种劳动姿势有关。无明显诱因的慢性疼痛为主要症状,腰痛为酸胀痛,休息可缓解。直腿抬高试验阴性,下肢无神经受累表现。

- 第三腰椎横突综合征:主要表现为腰痛,检查可见骶棘肌痉挛,第三腰椎横突尖压痛,无神经受累体征。局部封闭有很好的近期疗效。

- 梨状肌综合征:主要表现为臀部和下肢疼痛,症状的出现和加重常与活动有关,休息可明显缓解。查体可见臀肌萎缩,臀部深压痛,直腿抬高试验阳性,但神经定位体征不明确。

- 腰椎管狭窄症:主要表现为下腰痛、马尾神经或腰神经受压,以神经源性间歇性跛行为特点。主诉多而阳性体征少。结合CT 和 MRI 检查可明确诊断。

- 腰椎滑脱与椎弓根峡部不连:表现为下腰痛,滑脱较重时可出现神经根症状,MRI 检查可确诊。

- 腰椎结核:有结核病史,常有结核中毒症状,血沉增快。X线片可见明显骨破坏,受累椎间隙变窄,病灶旁有寒性脓肿阴影。

- 脊柱肿瘤:腰痛呈进行性加重,平卧不能减轻。恶性肿瘤多有贫血、恶病质,碱性或酸性磷酸酶增高。X线片显示骨破坏,CT 和 MRI 均可与椎间盘突出相鉴别。

- 椎管内肿瘤:发病缓慢但进行性加重。首先出现足部麻木,并自下而上发展,感觉、运动障碍,反射减退,不只是局限于某一神经支配区。括约肌功能障碍逐渐出现并加重。

- 盆腔疾病:早期盆腔炎、肿瘤等,可刺激腰骶神经根可出现腰骶部疼痛,或伴有下肢痛。

治疗

- 非手术治疗:80%的患者可经非手术治疗缓解或痊愈。适应证为:

- ①初次发作,病程较短者;

- ②休息后症状可自行缓解者;

- ③由于全身疾病或局部皮肤疾病,不能施行手术者;

- ④不同意手术者。

- 治疗方法:卧床休息3周后带腰围下地活动;非体抗炎药物;牵引疗法(以骨盆牵引最常用);理疗。

- 手术治疗

- ①症状严重,反复发作,经半年以上非手术治疗无效,且病情加重,影响工作和生活者;

- ②中央型突出有马尾神经综合征,括约肌功能障碍者,应急诊手术;

- ③有明显神经受累表现者。

- 手术方式包括:

- ①全椎板切除髓核摘除术:适用于椎间盘突出合并有椎管狭窄、椎间盘向两侧突出、中央型巨大突出以及游离椎间盘突出

- ②半椎板切除髓核摘除术:适用于单纯椎间盘向一侧突出者

- ③微创腰椎间盘摘除术、经皮内镜下腰椎间盘切除术:适用于单纯腰椎间盘突出者

- ④人工椎间盘置换术