Last updated: 18 Aug 25 12:34:10 (Asia/Shanghai)

妇产科学

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

女性生殖系统解剖与生理

女性内、外生殖器解剖;卵巢的功能;雌激素、孕激素的生理作用;月经周期。

考题

- 【例1】18岁,女学生。骑自行车与三轮车相撞,自觉外阴疼痛难忍并肿胀就诊。根据女性外阴解剖学特点,可能发生的是 A. 小阴唇裂伤 B. 处女膜破裂 C. 大阴唇血肿 D. 阴道前庭损伤 E. 前庭大腺肿大伴出血

- ✨【例2】下列关于女性外阴解剖结构的描述,正确的是 A. 处女膜的表面上皮为柱状上皮 B. 大阴唇的外侧为皮肤、内侧为黏膜 C. 阴道前庭有尿道外口、阴道口和肛门 D. 阴蒂分为阴蒂头和阴蒂脚两部分 E. 前庭大腺位于大阴唇后部,被球海绵体肌覆盖

- 【例3】关于女性内生殖器解剖,正确的是 A. 子宫韧带共有3对 B. 阴道穹隆四部中前穹隆最深 C. 子宫内膜各层均发生周期性变化 D. 子宫峡部非孕期长约2cm E. 站立时直肠子宫陷凹为女性腹膜腔最低位置

- 【例4】关于子宫峡部解剖学特点,正确的是 A. 为子宫较窄的部分 B. 妊娠期变软不明显 C. 下端为解剖学内口 D. 临产后子宫下段平脐 E. 非孕时长度约为1cm

- 【例5】关于子宫韧带的解剖,正确的是 A. 圆韧带起于子宫角,止于腹股沟 B. 阔韧带富含肌纤维,与子宫体肌纤维相连 C. 卵巢固有韧带使子宫倾向后方 D. 主韧带横行于子宫颈两侧和骨盆侧壁之间 E. 子宫动静脉从阔韧带上部穿过

- 【例6】欲行全子宫加双附件切除,不需要切断的韧带是 A. 圆韧带 B. 卵巢固有韧带 C. 卵巢悬韧带 D. 阔韧带

- 【例7】卵巢表面的组织为 A. 腹膜 B. 卵巢白膜 C. 卵巢皮质 D. 结缔组织 E. 生发上皮

- 【例8】关于卵巢形态学特征,说法正确的是 A. 卵巢白膜是平滑肌组织 B. 成年妇女卵巢重约15g C. 卵巢表面无腹膜 D. 髓质内含许多始基卵泡 E. 皮质内含血管、神经、淋巴管

- 【例9】子宫动脉来自 A. 腹主动脉 B. 髂总动脉 C. 髂内动脉 D. 髂外动脉 E. 肾动脉

- 【例10】卵巢动静脉通过的韧带是 A. 圆韧带 B. 主韧带 C. 宫骶韧带 D. 阔韧带 E. 骨盆漏斗韧带

- 【例11】不是女性生殖器官血液供应的主要来源 A. 髂外动脉 B. 卵巢动脉 C. 子宫动脉 D. 阴道动脉 E. 阴部内动脉

- 【例12】骨盆入口呈横椭圆形,入口横径较前后径稍长,耻骨弓较宽,属于 A. 女型骨盆 B. 男型骨盆 C. 单纯扁平型骨盆 D. 类人猿型骨盆 E. 骨软化症骨盆

- 【例13】骨盆入口呈横椭圆形,骶岬向前下凸出,骨盆入口横径正常,属于 A. 女型骨盆 B. 男型骨盆 C. 单纯扁平型骨盆 D. 类人猿型骨盆 E. 骨软化症骨盆

- 【例14】属于骨盆底内层(即盆膈)肌肉的是 A. 肛提肌 B. 肛门外括约肌 C. 球海绵体肌 D. 坐骨海绵体肌 E. 会阴深横肌

- 【例15】女性青春期最早出现的是 A. 月经来潮 B. 乳房发育 C. 体格发育 D. 骨盆变化 E. 脂肪蓄积

- 【例16】关于月经的叙述,正确的是 A. 初潮年龄多在15~16岁 B. 经期多为3~5天 C. 月经周期一般为28~35天 D. 一次经量为80~100ml E. 一般在经期的4~5天经量最多

- 【例17】月经来潮前性激素的生理变化是 A. 孕激素出现两个高峰 B. 出现雌、孕激素高峰 C. 只出现雌激素高峰 D. 只出现孕激素高峰 E. 雌、孕激素均不出现高峰

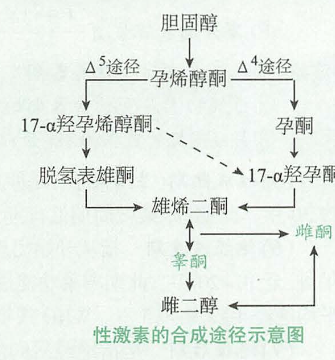

- 【例18】卵巢性激素以胆固醇为原料的合成途径,正确的是 A. 雄激素→雌激素→孕激素 B. 雌激素→孕激素→雄激素 C. 孕激素→雄激素→雌激素 D. 雌激素→雄激素→孕激素 E. 孕激素→雌激素→雄激素

- 【例20】月经周期为28天型有排卵的妇女,于月经周期第11天刮宫,镜检子宫内膜应为 A. 增生中期 B. 增生晚期 C. 分泌早期 D. 分泌中期 E. 分泌晚期

- 【例21】在雌、孕激素作用下,出现周期性变化最显著的是 A. 子宫内膜 B. 宫颈上皮 C. 输卵管黏膜 D. 阴道黏膜 E. 卵巢表面上皮

- 【例22】不发生周期性变化的组织是 A. 阴道黏膜上皮 B. 卵巢生发上皮 C. 子宫内膜 D. 宫颈黏膜 E. 输卵管黏膜

- 【例23】造成宫颈黏液涂片干燥后镜下见羊齿状结晶的激素是 A. 雌激素 B. 催乳素 C. 雄激素 D. 孕激素 E. 甲状腺素

基础

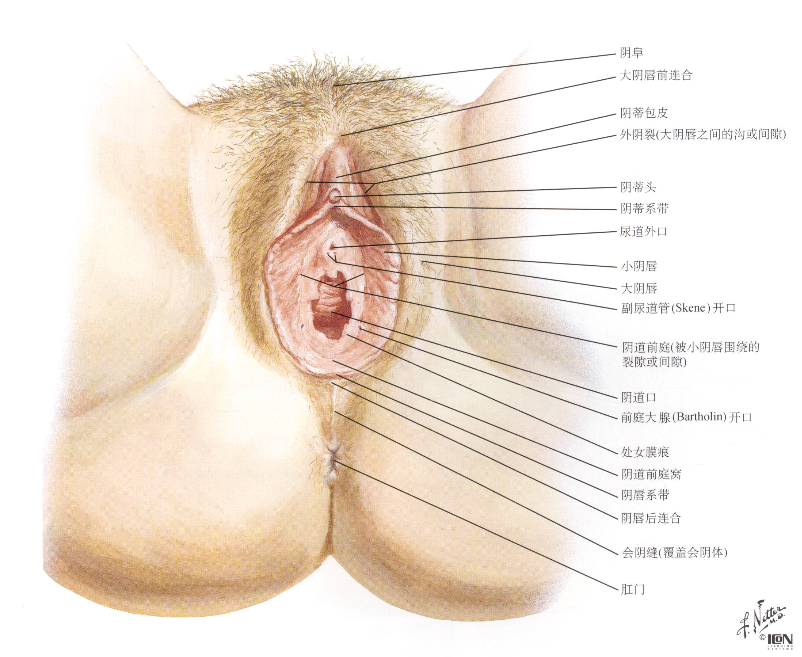

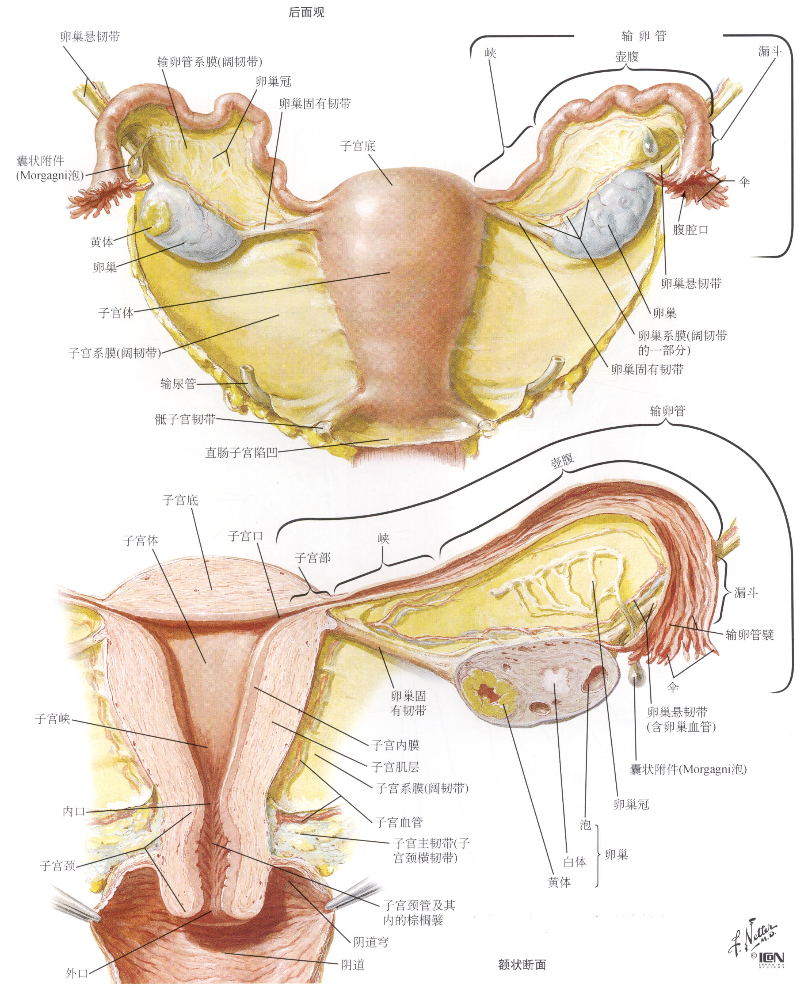

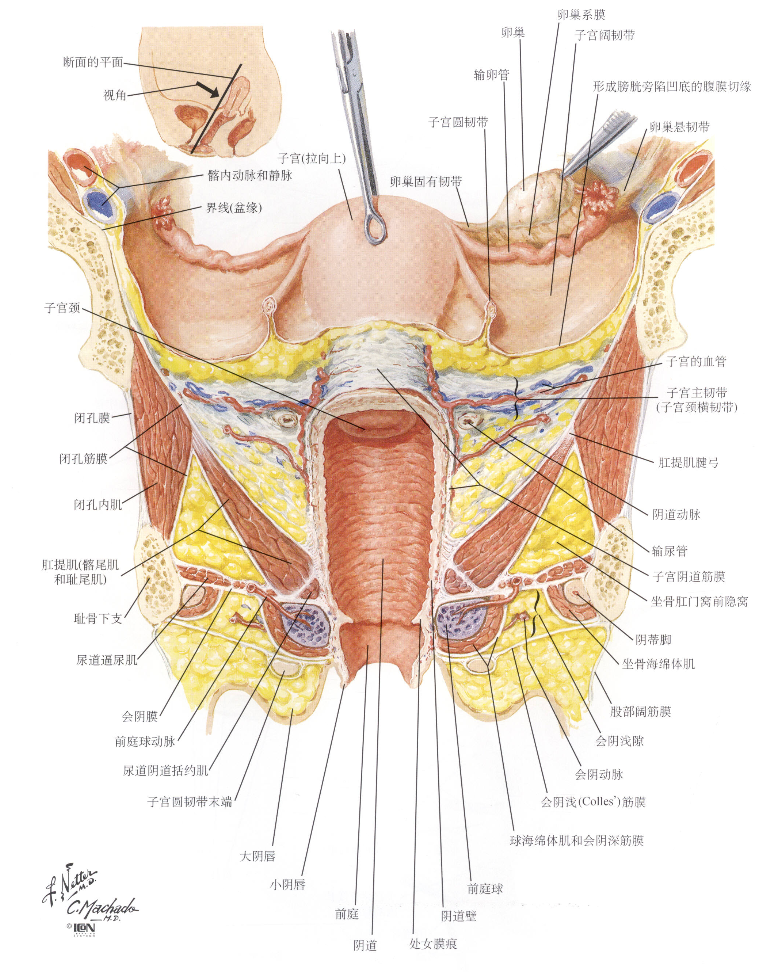

- 图

- 损伤后易形成血肿的部位——大阴唇、阴道壁。

外生殖器解剖

- 常考点

| 外阴组成 | 解剖学 | 临床意义或常考点 |

|---|---|---|

| 耻阜 | 位于耻骨联合前方的皮下脂肪隆起 | 青春期开始长呈倒三角形的阴毛 |

| 大阴唇 | 外侧为皮肤,内含皮脂腺和汗腺;内侧潮湿似黏膜 皮下为疏松结缔组织和脂肪,含丰富血管、神经、淋巴管 | 外伤后易形成血肿 未产妇两侧大阴唇自然合拢 产后向两侧分开,绝经后可萎缩 |

| 小阴唇 | 位于两侧大阴唇内侧的一对薄皮肤皱襞 表面湿润、无毛,富含神经末梢 | 富神经末梢,敏感区 |

| 阴蒂 | 由海绵体组织构成,分阴蒂头、阴蒂体和阴蒂脚三部分 | 阴蒂头富含神经末梢,为性反应器官 |

| 阴道前庭 | 菱形区域:前为阴蒂,后为阴唇系带,侧为小阴唇;含前庭球、前庭大腺、尿道外口、阴道口 | 前庭大腺(又称巴氏腺)管口阻塞可形成前庭大腺囊肿或脓肿 尿道外口后壁有尿道旁腺,易成细菌潜伏处 |

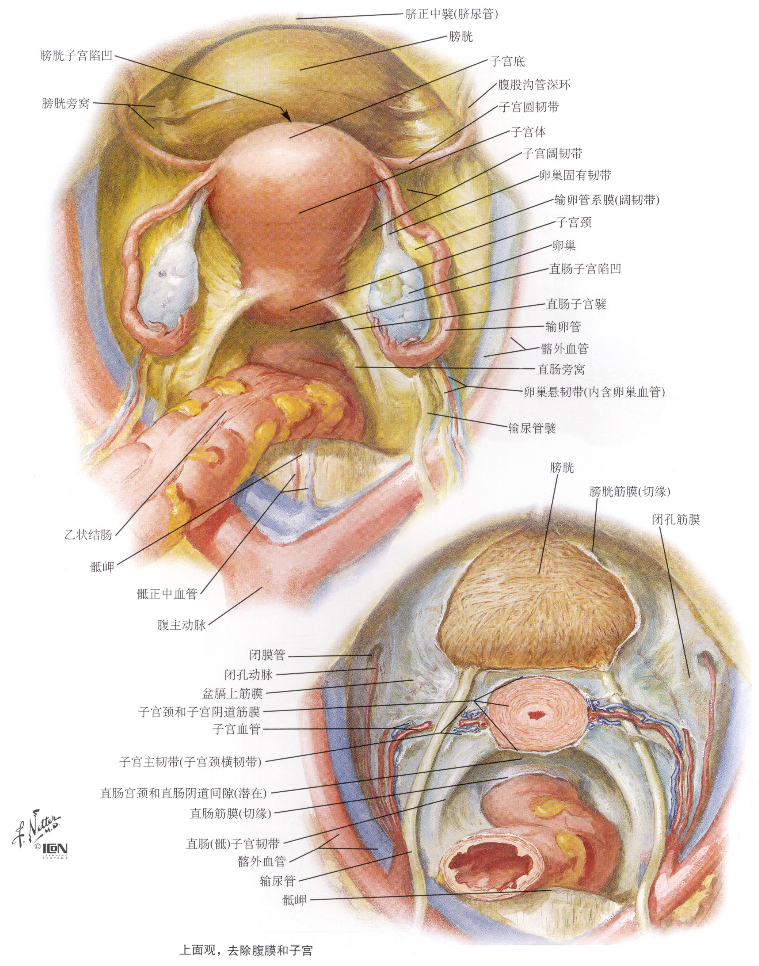

内生殖器解剖

-

子宫峡部在非孕期长约1cm;在妊娠期逐渐伸展延长,妊娠末期可达7~10cm,形成子宫下段成为软产道的一部分。

-

子宫颈管,成年妇女长约2.5~3.0em,其下端称为子宫颈外口,通向阴道。

-

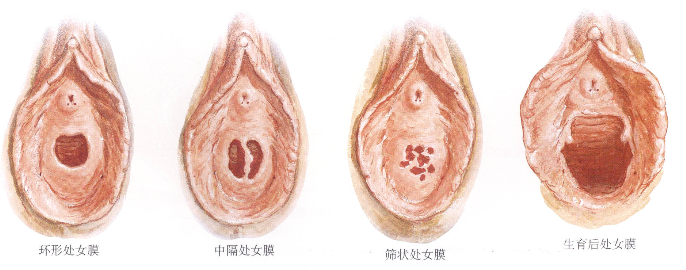

未产妇的子宫颈外口呈圆形;经产妇受分娩影响形成横裂。

-

子宫体

| 区域 | 结构/层次 | 要点 |

|---|---|---|

| 子宫内膜 | 层次划分 | 致密层 + 海绵层 = 功能层(约2/3);基底层(约1/3,紧邻肌层)。 |

| 生理特性 | 功能层受卵巢性激素调控,发生周期性增生、脱落;基底层不受卵巢性激素影响,不发生周期性脱落。 | |

| 子宫肌层 | 组织成分 | 大量平滑肌束,少量弹力纤维与胶原纤维。 |

| 层次与功能 — 内层 | 肌纤维环形排列;痉挛性收缩可形成子宫收缩环。 | |

| 层次与功能 — 中、外层 | 中层:肌纤维交叉排列,围绕血管呈“8”字形,收缩时压迫血管,控制出血;外层:纵行排列、极薄,为收缩起点。 | |

| 子宫浆膜层 | 定义与位置 | 覆盖子宫前后及宫底的脏层腹膜,前为膀胱子宫陷凹,后为直肠子宫陷凹(Douglas陷凹)。 |

- 子宫颈

| 区域 | 结构/功能 | 要点 |

|---|---|---|

| 宫颈管(内口至外口) | 上皮类型 | 单层高柱状上皮,含胞浆黏液颗粒 |

| 宫颈管黏膜(腺体) | 分泌功能 | 腺体分泌碱性黏液,在妊娠或排卵期形成黏液栓,机械性堵塞宫颈管 |

| 宫颈阴道部(外口) | 上皮类型 | 复层扁平上皮,表面光滑,耐摩擦 |

| 鳞柱交接区(转化区) | 临床意义 | 柱状上皮与鳞状上皮交界处为宫颈上皮异常及宫颈癌的好发部位(需宫颈涂片/阴道镜随访) |

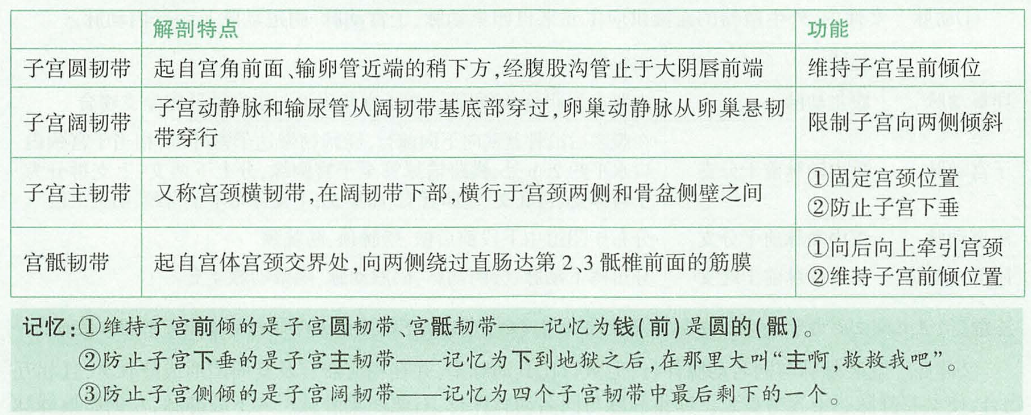

- 子宫韧带:维持子宫前倾的是子宫圆韧带、宫骶韧带——记忆为

钱(前)是圆的(骶)。②防止子宫下垂的是子宫主韧带——记忆为下到地狱之后,在那里大叫“主啊,救救我吧”③防止子宫侧倾的是子宫阔韧带——记忆为四个子宫韧带中最后剩下的一个。

- 卵巢表面无腹膜,由单层立方上皮覆盖,称为生发上皮。上皮的深面有一层致密纤维组织,称为卵巢白膜。

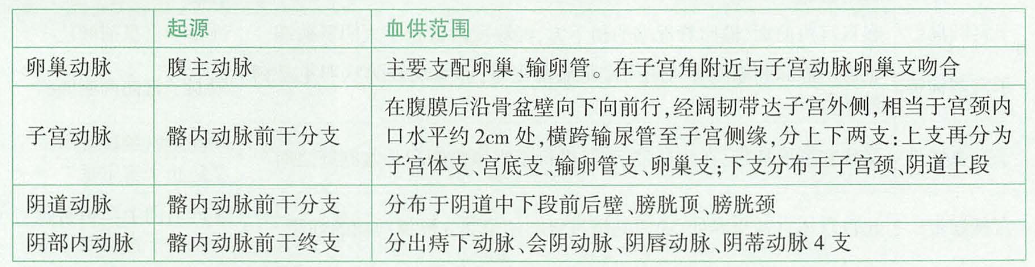

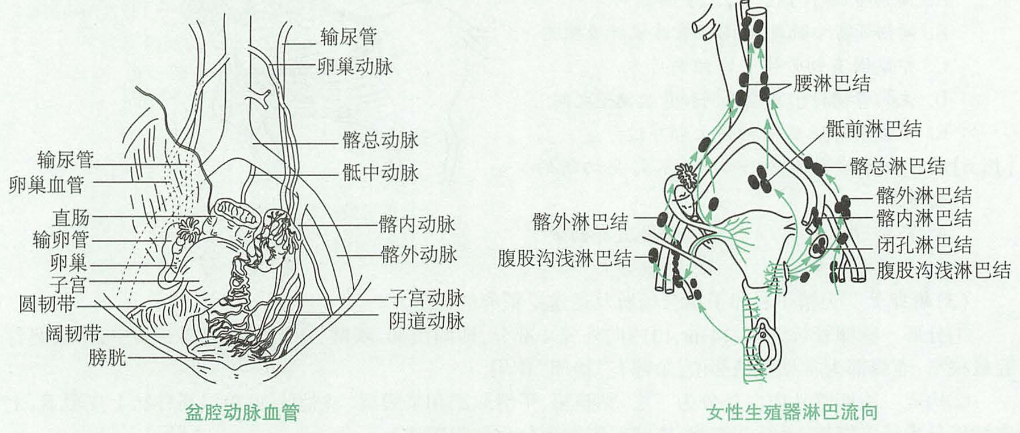

- 血管分布

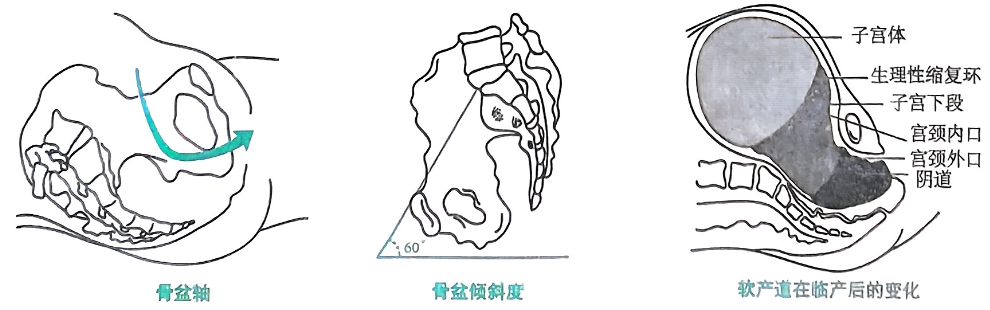

骨盆

- 耻骨联合在骨盆前方两耻骨之间,由纤维软骨连接,妊娠期受女性激素影响变松动,分娩过程中可出现轻度分离,有利于胎儿娩出

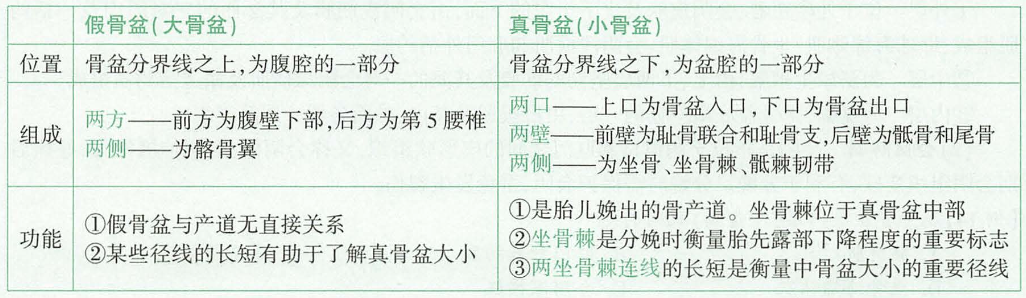

- 真/假骨盆:以耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬上缘的连线为界,将骨盆分为真、假骨盆两部分。

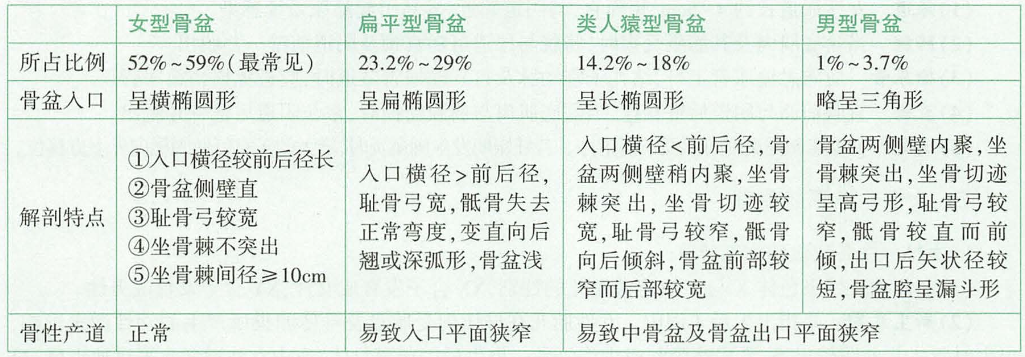

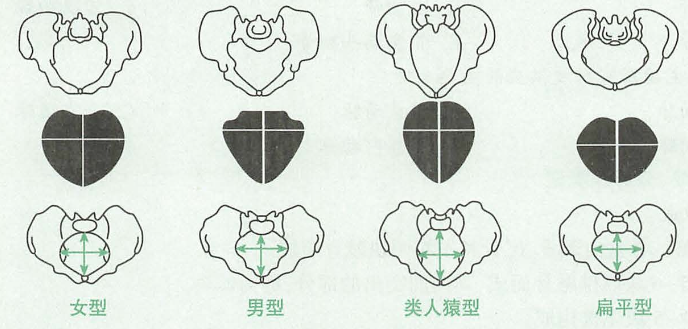

- 骨盆的类型

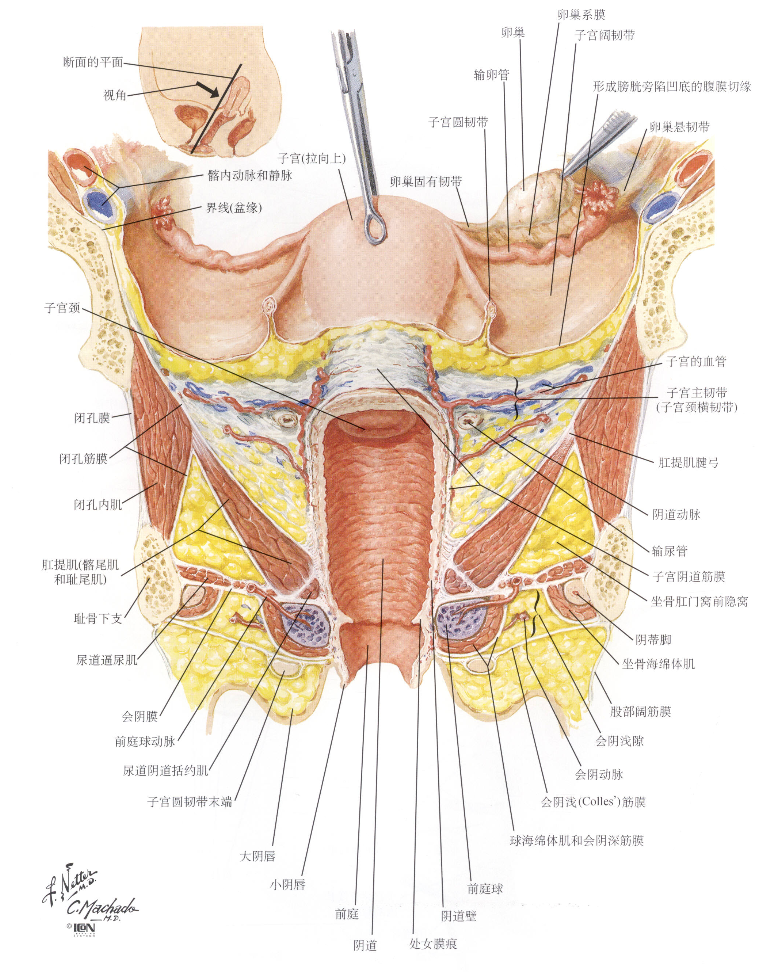

骨盆底

- 盆膈是骨盆底最坚韧的一层,由肛提肌及其内、外面各覆一层筋膜组成。

| 区域 | 详细描述 |

|---|---|

| 外层 (浅会阴层) | 位于外生殖器、会阴皮肤及皮下组织深面;由会阴浅筋膜及其深面肌群构成:球海绵体肌、坐骨海绵体肌、会阴浅横肌及肛门外括约肌,为浅表支持与括约功能肌群。 |

| 中层 (泌尿生殖膈) | 连接外层与内层,支持泌尿生殖通路;由上、下两层坚韧筋膜及中间的会阴深横肌和尿道括约肌(深层)组成,主要负责尿道与外生殖器的支撑与闭合。 |

| 内层 (盆膈/骨盆底) | 骨盆底最坚韧的一层,承受腹腔脏器重力;由肛提肌为主构成,肛提肌内外各覆一层筋膜,负责盆腔器官支持、维持直肠及尿道角度并参与控便控尿。 |

女性生殖系统生理

女性一生各阶段的生理特点

- 乳房发育是女性第二性征的最初特征,女性青春期发动的标志。月经初潮为青春期的重要标志,月经初潮平均晚于乳房发育2.5年。

- ✨月经周期一般为21~35日,平均28日。经期一般为2~8日,平均为4~6日。正常月经量为20~60ml,超过80ml 为月经过多。

卵巢功能与卵巢周期性变化

-

卵巢的基本生殖单位是始基卵泡。胎儿期的卵泡不断闭锁,出生时约剩200万个,儿童期多数卵泡退化,至青春期只剩下约30万个。女性一生中一般只有400~500个卵泡发育成熟并排卵。

-

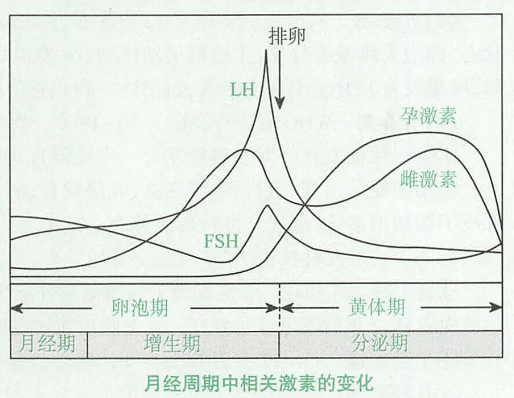

排卵:排卵多发生在下次月经来潮前14日左右(也就黄体期的长度)。

-

性激素合成:顺序为

胆孕雄雌

- 雌、孕激素的生理作用:之前生理学也有,

磁导孕泡,磁增孕分。

| 区域 | 雌激素生理作用 | 孕激素生理作用 |

|---|---|---|

| 子宫肌 | 促增生、増血及提高对缩宫素敏感性 1. 促子宫肌细胞增生与肥大 2. 增进血运,维持子宫发育 3. 增强对缩宫素的敏感性 | 降低平滑肌兴奋性、抑制收缩 1. 降低子宫平滑肌兴奋性与对缩宫素的敏感性 2. 抑制子宫收缩 3. 有利于胚胎、胎儿在宫内的生长发育 |

| 子宫内膜 | 促内膜增生与修复(为增殖期) 使内膜腺体和间质增殖、修复 | 促分泌期转化、备床 1. 使内膜从增生期转化为分泌期 2. 为受精卵着床做准备 |

| 宫颈 | 使宫颈松弛、黏液增多呈排卵型 1. 宫颈口松弛扩张,颈黏液分泌增加 2. 黏液稀薄、有弹性、易拉成丝状 | 使宫颈闭合、黏液减少变稠 1. 使宫颈闭合,颈黏液分泌减少 2. 颈黏液粘稠、阻碍精子通过 |

| 输卵管 | 促进纤毛与上皮分泌,增强节律性收缩 1. 促输卵管肌层及上皮分泌活动 2. 增强输卵管节律性收缩的振幅 | 抑制平滑肌的节律性收缩振幅 抑制输卵管平滑肌节律性收缩的振幅 |

| 阴道上皮 | 上皮增生角化,糖原增加维持酸性环境 1. 促上皮增生、角化、黏膜变厚 2. 增加细胞内糖原,使阴道呈酸性 | 促上皮脱落(分泌期/黄体期改变) 加快阴道上皮细胞脱落 |

| 下丘脑 | 正负反馈调节性激素分泌 1. 通过下丘脑-垂体的正负反馈调节 2. 控制促性腺激素的分泌 | 对LH峰有时强化正反馈;黄体期负反馈 孕激素在月经中期可增强雌激素对LH峰的正反馈;黄体期对下丘脑-垂体有负反馈 |

| 乳房 | 促乳腺管增生与色素改变 促使乳腺管增生,乳头、乳晕色素加深 | 促乳腺泡发育(腺泡成熟) 促进乳腺腺泡发育 |

| 其他 | 代谢与骨骼保护作用 1. 促水钠潴留;促进HDL合成,抑制LDL合成 2. 降低血清胆固醇水平 3. 维持并促进骨基质代谢 | 体温与排卵标志 1. 作用于下丘脑体温调节中枢 2. 基础体温在排卵后升高0.3~0.5℃(判定排卵辅助标志) |

月经周期

- 子宫内膜是先增生,后分泌。前面是土壤,后面是养分。

- 时间开始节点:1(月经期)5(增早)8(增中)11(增晚)15(泌早)20(泌中)24(泌晚)28。

| 阶段 | 时间与主要改变 | 关键特征与机制 |

|---|---|---|

| 月经期 | 第1–4日:功能层缺血、坏死并脱落 | 功能层螺旋动脉痉挛导致内膜脱落和月经出血;由雌孕激素撤退引起,基底层保留。 |

| 增殖期·早期 | 第5–7日:内膜修复,厚≈1–2 mm | 腺上皮为立方或低柱状,腺体少,间质致密;螺旋动脉较直、壁薄。受雌激素驱动。 |

| 增殖期·中期 | 第8–10日:内膜增厚,腺体伸长弯曲 | 腺体增多、柱状并弯曲;间质出现水肿;螺旋动脉发育、管壁增厚,雌激素作用持续。 |

| 增殖期·晚期 | 第11–14日:厚约3–5 mm,表面不平 | 腺呈高柱状并明显弯曲;间质呈星状并网状结合;螺旋动脉弯曲、管腔增大,为黄体期分泌功能做准备(高雌激素峰)。 |

| 分泌期·早期 | 第15–19日:内膜增厚、不平;腺上皮出现核下糖原小泡 | 孕激素起效,腺体分泌增强,间质水肿;螺旋动脉继续增生并弯曲。 |

| 分泌期·中期 | 第20–23日:内膜高度分泌,呈锯齿状 | 顶浆分泌达高峰;腺体充满分泌物,间质高度水肿;螺旋动脉进一步卷曲。为受精卵着床的最佳窗口。 |

| 分泌期·晚期 | 第24–28日:内膜厚可达≈10 mm,海绵样 | 腺体开口向宫腔、有糖原分泌;间质更疏松水肿;螺旋动脉迅速弯曲扩张。若无妊娠,黄体退化并因激素撤退进入月经期。 |

其它部位的周期变化

宫颈黏液的周期性变化——

看到瞳孔、看见羊吃树叶了一排卵期。②阴道黏膜的周期性变化——排卵前上皮增厚、角化,排卵后脱落。

- 排卵期宫颈黏液变得稀薄、透明,拉丝度可达10cm 以上。这时宫颈外口变圆,增大约为3mm,呈“瞳孔”样。黏液涂片镜检可见羊齿植物叶状结晶。这种结晶于月经周期第6~7日出现,排卵期最典型,第22日左右消失,代之以排列成行的椭圆体。临床上检查宫颈黏液,可了解卵巢功能状态。

妊娠生理

胎儿发育;胎盘的结构和功能;羊水;早孕的诊断。

考题

- 【例1】输卵管内卵子受精的部位,正确的是 A. 伞部 B. 峡部与间质部连接处 C. 间质部内 D. 内侧1/3处 E. 壶腹部与峡部连接处

- 【例2】胚胎期指的是受孕后的 A. 8周以内 B. 9周以内 C. 10周以内 D. 11周以内 E. 12周以内

- 【例3】女性胎儿卵巢开始分化发育是在妊娠 A. 15~16周 B. 17~18周 C. 9~10周 D. 11~12周 E. 13~14周

- 【例4】生理状态下,能产生 hCG 的部位是 A. 胎盘 B. 胎膜 C. 子宫 D. 卵巢 E. 脐带

- 【例5】妊娠10周后,雌激素的主要来源是 A. 卵巢黄体 B. 胎儿-胎盘单位 C. 子宫平滑肌 D. 胎儿肾上腺皮质 E. 胎盘合体滋养细胞

- 【例6】孕妇血清绒毛膜促性腺激素(hCG)浓度达高峰是在妊娠 A. 5~7周 B. 8~10周 C. 11~13周 D. 14~16周 E. 17~19周

- 【例7】正常脐带内含有 A. 一条脐动脉、一条脐静脉 B. 两条脐动脉、一条脐静脉 C. 两条脐动脉、两条脐静脉 D. 一条脐动脉、两条脐静脉 E. 两条脐动脉

- 【例8】妊娠早期羊水的主要来源是 A. 胎膜 B. 胎儿尿液 C. 胎儿皮肤 D. 胎儿肺 E. 母血清经胎膜进入羊膜腔的渗析液

- 【例9】正常妊娠38周时的羊水量约为 A. 500ml B. 800ml C. 1000ml D. 1200ml E. 1500ml

- 【例10】妊娠子宫开始出现不规律无痛性收缩的时间是 A. 自妊娠16周起 B. 自妊娠12周起 C. 自妊娠20周起 D. 自妊娠28周起 E. 自妊娠24周起

- 【例11】关于妊娠期子宫的生理性变化,正确的是 A. 子宫血液量与妊娠周无关 B. 子宫增大主要是肌细胞数目的增加 C. 子宫颈黏液变得稀薄 D. 子宫内膜发生蜕膜样变分为四部分 E. 子宫峡部变软并逐渐拉长变薄

- 【例12】关于妊娠期母体乳房的变化,正确的是 A. 妊娠晚期开始乳汁分泌 B. 大量雌激素刺激乳腺腺泡发育 C. 大量孕激素刺激乳腺管发育 D. 初乳为白色浓稠液体 E. 乳头增大变黑、乳晕颜色加深

- 【例13】底蜕膜在妊娠过程中将发育为 A. 叶状绒毛膜 B. 胎膜 C. 羊膜 D. 胎盘的母体部分 E. 固定绒毛

- ✨【例14】初孕妇,26岁,妊娠38周。查体:P90次/分,R18次/分,BP120/80mmHg。叩诊心浊音界稍向左扩大,心尖部闻及2/6级收缩期吹风样杂音,踝部轻度水肿。最可能的诊断是 A. 风湿性心脏病合并妊娠 B. 妊娠期高血压疾病性心脏病 C. 围生期心肌病 D. 正常妊娠改变 E. 心脏病合并妊娠,性质待查

- 【例15】关于妊娠期母体内分泌系统的变化,正确的是 A. 黄体生成素增多 B. 催乳素增多 C. 游离甲状腺激素增多 D. 皮质醇减少 E. 卵泡刺激素减少

- 【例16】早期妊娠最具特异性的症状或体征 A. 乳房增大 B. 停经10天以上 C. 尿频 D. 晨起呕吐 E. 子宫增大变软

- 【例17】下列能确诊早期妊娠的是 A. 宫颈黏液量少 B. 血 hCG 增高 C. 子宫增大 D. 停经 E. B超见原始心管搏动

基础

- 受精后第6~7日,胚胎植入子宫内膜的过程,称为着床。

- 精子的获能部位在子宫腔和输卵管。卵子受精的部位在输卵管壶腹部与峡部连接处。异位妊娠以输卵管壶腹部最常见。子宫内膜异位症以卵巢最常见,宫骶韧带次常见。

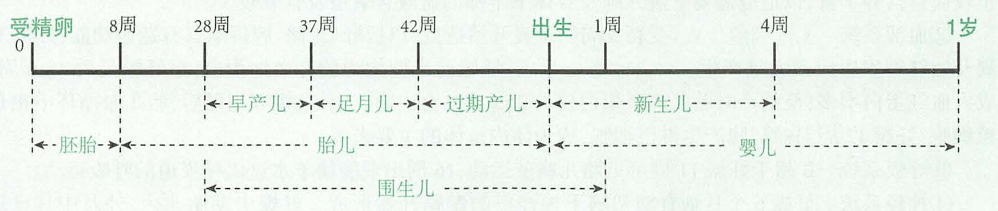

- 受精后8周(妊娠10周)叫胚胎,之后叫胎儿。

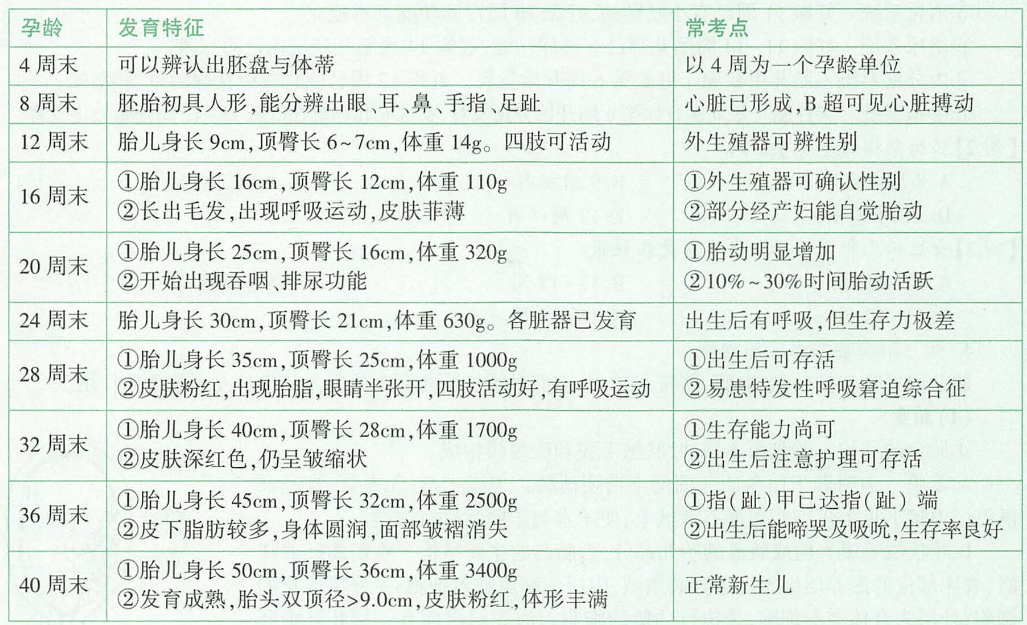

- 胚胎、胎儿发育特征 以4周(28天、1个妊娠月)为孕龄单位。

- 自觉胎动:部分孕妇16周末,一般为孕20周。

- 听到胎心音为孕20周末。

- 妊娠前5个月(21-22周)的胎儿身长(cm)=妊娠月数的平方,如妊娠4个月=4^2=16cm。

- 妊娠后5个月的胎儿身长(cm)=妊娠月数 x 5,如妊娠7个月=7×5=35cm。

- 胎盘的结构

| 区域 | 结构/位置 | 功能/说明 |

|---|---|---|

| 羊膜 | 薄透明膜,覆盖胎盘胎儿面 | 光滑、无血管、无神经;上皮细胞表面有微绒毛,利于羊水与羊膜间物质交换。 |

| 叶状绒毛膜 | 构成胎盘胎儿侧主体 | 为胎盘主要结构,晚期嵌入床部后,床部滋养层细胞快速分裂增殖:内层为细胞滋养层(分裂生长细胞),外层为合体滋养层(执行功能细胞)。 |

| 与底蜕膜相接触的绒毛 | 绒毛营养丰富、发育良好,称为叶状绒毛膜,对胎盘有屏障与营养功能。 | |

| 底蜕膜 | 来自子宫内膜附着部(母体侧) | 构成胎盘的母体部分(decidua basalis),在胎盘中所占比例较小但为母体支持与血供来源。 |

- 胎盘合体滋养层细胞的合成物质

| 合成部位 | 生理特点 | 临床意义 |

|---|---|---|

| 绒毛膜促性腺激素 (hCG) 合体滋养细胞 | 着床后即可在母血检出;✨妊娠8–10周达峰,随后下降,产后2周消失 | 血hCG:早孕诊断最敏感;尿hCG用于早孕筛查 |

| 人胎盘生乳素 (hPL) 合体滋养细胞 | 妊娠5周可测出;妊娠39–40周达高峰并维持至分娩,产后迅速下降,产后约7小时即测不出 | 用于监测胎盘功能 |

| 雌激素 (E2、E3) 卵巢黄体、胎儿–胎盘单位 | 妊娠晚期:E2≈非孕妇的100倍;E3≈非孕妇的1000倍 | 血E3测定可反映胎盘功能 |

| 孕激素 (P) | 由卵巢妊娠黄体及合体滋养细胞分泌;随妊娠进展逐渐增高,妊满月时达高峰 | 与雌激素协同作用于子宫内膜、乳腺等,维持妊娠 |

| 缩宫素酶 (oxytocinase) | 合体滋养细胞分泌;随妊娠进展增多,妊末达高值 | 灭活母体缩宫素,参与维持妊娠 |

| 耐热性碱性磷酸酶 (placental ALP) | 合体滋养细胞分泌;妊16–20周可检测,随妊娠增加,分娩后下降,产后3–6日消失 | 评价胎盘功能的指标 |

-

足月妊娠的脐带长30~100cm,平均55cm,直径0.8~2.0cm。脐带含1条脐静脉和2条脐动脉。

-

妊娠8周5~10ml,妊娠10周30ml,妊娠20周400ml,妊娠38周 1000ml,此后羊水量逐渐減少; 妊娠40周羊水量800ml。过期妊娠可減少至 300ml以下

-

羊水来源:

早妈中尿晚肺——妊娠早期的羊水主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液;妊娠中期以后,胎儿尿液成为羊水的主要来源;妊娠晚期胎儿肺参与羊水的生成,每日350ml 液体从肺泡分泌至羊膜腔 -

自妊娠12~14 周起,子宫可出现不规律无痛性收缩,这种生理性无痛宫缩称为 Braxton Hicks 收缩

-

妊娠期阴道黏膜变软,充血水肿呈紫蓝色(Chadwick 征)。

-

妊娠中期乳头增大变黑,易勃起。乳晕颜色加深,其外围的皮脂腺肥大形成散在的结节状隆起,称为蒙氏(Montgomery)结节。

-

妊娠末期,尤其接近分娩期,挤压乳房时,可有少量淡黄色稀薄液体溢出,称为初乳。

-

孕妇的心排量自妊娠10 周逐渐增加,至妊娠32~34周达高峰,持续至分娩。

妊娠诊断

考题

- 【例18】30岁女性,既往月经不规律,因停经4个月来诊。查体:可于耻骨联合上3指触及子宫。推测其现在 A. 妊娠8周 B. 妊娠10周 C. 妊娠12周 D. 妊娠14周 E. 妊娠16周

- 【例19】25岁,初产妇。末次月经2000年3月10日。于2000年10月13日就诊,检查宫底在脐上2横指,枕右前位,胎心率正常。现在应是 A. 妊娠满30周,宫底高度符合正常情况 B. 妊娠满30周,宫底高度低于正常 C. 妊娠满31周,宫底高度符合正常情况 D. 妊娠满31周,宫底高度低于正常 E. 妊娠满32周,宫底高度低于正常

- 【例20】在孕妇腹壁上听诊,与母体心率相一致的音响是 A. 胎心音 B. 子宫杂音 C. 脐带杂音 D. 胎动音 E. 肠蠕动音

- 【例21】胎体纵轴与母体纵轴的关系 A. 胎方位 B. 胎先露 C. 骨盆轴 D. 胎姿势 E. 胎产式

- 【例22】胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系 A. 胎方位 B. 胎先露 C. 骨盆轴 D. 胎姿势 E. 胎产式

基础

妊娠起点

- 产科上常用的起点:末次月经的第一天(LMP,last menstrual period)

- 产科临床上普遍用来“计孕周”的方法(称为孕周或妊娠周数,gestational age)。

- 计算方便且便于临床管理(例如产检时间表、预产期估算)。按此方法,怀孕初期的“孕周”比胚胎实际年龄通常大约2周(因为从末次月经第一天算起,排卵受孕通常在两周(月经期 + 增生期)左右后发生)。

妊娠分期

14周、28周为分界

| 分期 | 周数 | 要点 |

|---|---|---|

| 早期妊娠 | 妊娠未达14周 | 胎盘建立、器官分化期开始;早孕期并发症高发(流产、宫外孕、早孕出血);首诊与产前筛查时间窗口。 |

| 中期妊娠 | 妊娠14–27周 | 器官发育继续、胎动可明显感知;影像学(中期结构超声)和糖筛/贫血筛查常在此期进行;关注胎位、宫颈长度及并发症监测。 |

| 晚期妊娠 | 妊娠≥28周 | 胎儿生长与成熟为主;重点为胎心监护、胎位评估、分娩准备及妊娠并发症(妊高症、胎儿宫内生长受限等)管理。 |

早期妊娠

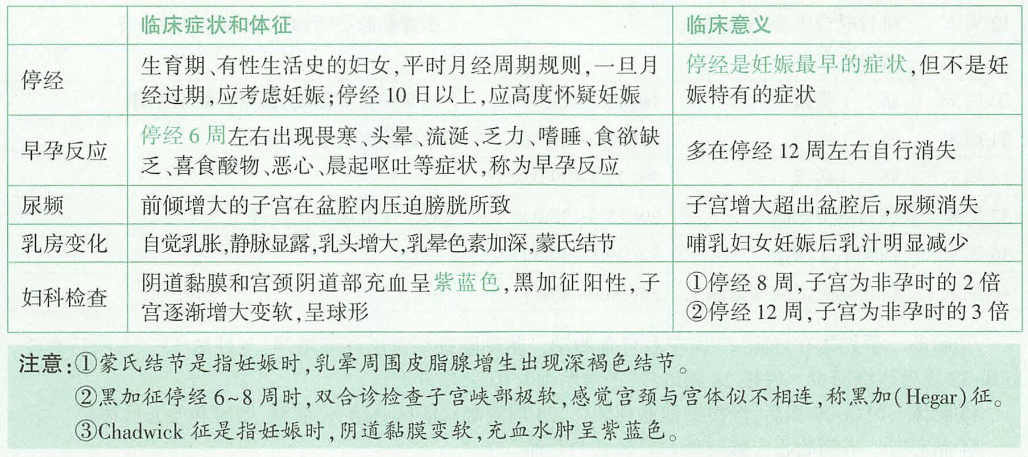

- 临床表现

- 辅助检查与诊断

诊断早孕首选妊娠试验,其中测定血hCC 较尿hCC 早。

临床上诊断早孕最常用的方法是早早孕试纸检测尿液 hCG。

确诊妊娠的方法、确诊活胎的方法——B超检查、超声多普勒。

中晚期妊娠

- 体征——子宫增大:

(联)合2就是(十)2,20脐下1,24脐上1,28脐上3,32之后脐剑突。

| 妊娠周数 | 手测子宫底高度 / 位点 | 尺测子宫长度 (cm) / 常考点 |

|---|---|---|

| 12 周末 | 耻骨联合上 2–3 横指 | 多普勒胎心可被探到 |

| 16 周末 | 脐耻之间 | — |

| 20 周末 | 脐下 1 横指 | 18 (15.3–21.4) 初孕妇自觉胎动;腹壁可触及胎体 |

| 24 周末 | 脐上 1 横指 | 24 (22.0–25.1) 触诊能区分胎头、胎背 |

| 28 周末 | 脐上 3 横指 | 26 (22.4–29.0) |

| 32 周末 | 脐与剑突之间 | 29 (25.3–32.0) 32–34 周为宫高峰值 |

| 36 周末 | 剑突下 2 横指 | 32 (29.8–34.5) |

| 40 周末 | 脐与剑突之间或略高 | 33 (30.0–35.3) |

- 孕妇常在妊娠20周左右自觉胎动。胎动随妊娠进展逐渐增强,至妊娠32~34周达高峰,妊娠38 周后逐渐减少。妊娠28周以后,正常胎动≥10次/2小时。

- 在妊娠20~24周,可行B超系统检查,筛查胎儿结构畸形。

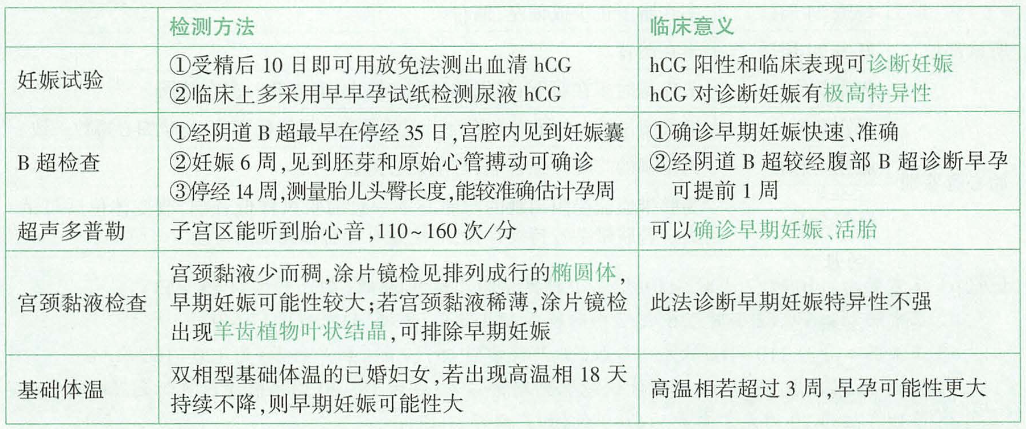

胎产式、胎先露、胎方位

- 胎产式、胎先露与胎方位

| 区域 | 项目 | 内容 |

|---|---|---|

| 胎产式 (胎纵轴与母体纵轴关系) | 定义 | 指胎儿纵轴与母体纵轴的关系 |

| 分类 | 1. 纵产式:胎纵轴与母体纵轴平行,约99.75%。 2. 横产式:胎纵轴与母体纵轴垂直,约0.25%。 3. 斜产式:两轴交叉(介于纵与横之间)。 | |

| 胎先露 (最先入盆者) | 定义 | 指最先进入骨盆入口的胎儿部位 |

| 常见类型 | 1. 头先露(常见):含枕先露、面先露、额先露等; 2. 臂先露:肩先露(横产时多见); 3. 臀先露(产科称臀位); 4. 复合先露:如头与上肢混合先露。 | |

| 胎方位 (指示点与母体骨盆关系) | 定义 | 指胎先露的指示点(如枕骨、面部、肩峰等)与母体骨盆入口的相对位置 |

| 要点 | 1. 指示点示例:枕先露→枕骨;面先露→颏;臀先露→骶骨;肩先露→肩峰。 2. 方位以母体骨盆入口的左、右、前、后、横来描述(例如:左枕前位、右枕后位等)。 |

- 胎产式、胎先露与胎方位的关系及种类

临床上以枕先露最常见,占95%~97%。

附:胎先露与胎方位组合种类的中文、缩写、英文:枕(Occiput)、颏(Mentum)、骶(Sacrum)、肩(Scapula)。方位都是胎先露在母体骨盆的位置(左/右;前后横)。

| 中文 | 缩写 | 英文全称 |

|---|---|---|

| 枕左前 | LOA | Occiput — Left occiput anterior |

| 枕左横 | LOT | Occiput — Left occiput transverse |

| 枕左后 | LOP | Occiput — Left occiput posterior |

| 枕右前 | ROA | Occiput — Right occiput anterior |

| 枕右横 | ROT | Occiput — Right occiput transverse |

| 枕右后 | ROP | Occiput — Right occiput posterior |

| 颏左前 | LMA | Mentum (chin) — Left mentum anterior |

| 颏左横 | LMT | Mentum (chin) — Left mentum transverse |

| 颏左后 | LMP | Mentum (chin) — Left mentum posterior |

| 颏右前 | RMA | Mentum (chin) — Right mentum anterior |

| 颏右横 | RMT | Mentum (chin) — Right mentum transverse |

| 颏右后 | RMP | Mentum (chin) — Right mentum posterior |

| 骶左前 | LSA | Sacrum — Left sacrum anterior |

| 骶左横 | LST | Sacrum — Left sacrum transverse |

| 骶左后 | LSP | Sacrum — Left sacrum posterior |

| 骶右前 | RSA | Sacrum — Right sacrum anterior |

| 骶右横 | RST | Sacrum — Right sacrum transverse |

| 骶右后 | RSP | Sacrum — Right sacrum posterior |

| 肩左前 | IScA | Scapula — Left scapula anterior (shoulder presentation) |

| 肩左后 | LScP | Scapula — Left scapula posterior (shoulder presentation) |

| 肩右前 | RScA | Scapula — Right scapula anterior (shoulder presentation) |

| 肩右后 | RScP | Scapula — Right scapula posterior (shoulder presentation) |

产前检查与孕期保健

预产期;骨盆测量;胎儿监测;胎儿成熟度检测。

考题

- 【例1】我国现阶段采用的围产期是指 A. 从妊娠满28周至产后6周 B. 从妊娠满28周至产后4周 C. 从妊娠满20周至产后1周 D. 从妊娠满28周至产后1周 E. 从胚胎成型至产后1周

- 【例2】首次产前检查的时间应从 A. 确诊早孕时开始 B. 计划怀孕时开始 C. 出现宫缩时开始 D. 末次月经首日开始 E. 出现胎动时开始

- ✨【例3】关于产前检查,正确的是 A. 首次产前检查是从妊娠12周开始 B. 一般孕妇共进行产前检查10~12次 C. 一般孕妇妊娠20~36周每4周检查1次 D. 高危孕妇从妊娠(起始周数缺项)开始每2周1次 E. 妊娠37周后每周2次

- 【例4】计算预产期的方法是从末次月经 A. 第3天算起 B. 第4天算起 C. 第2天算起 D. 第1天算起 E. 第5天算起

- ✨【例5】月经周期规律,末次月经第1日是2005年4月18日,推算预产期应是 A. 2006年1月22日 B. 2006年1月23日 C. 2006年1月24日 D. 2006年1月25日 E. 2006年1月27日 解:奈格法。

- 【例6】骨盆测量数值为正常的是 A. 髂棘间径 20 cm B. 髂嵴间径 22 cm C. 髂耻外径 17 cm D. 坐骨棘间径 8.5 cm E. 坐骨结节间径 9 cm

- 【例7】若骨盆坐骨结节间径7.5 cm,应加测的骨盆径线是 A. 髂嵴间径 B. 出口后矢状径 C. 坐骨棘间径 D. 髂耻外径 E. 出口前矢状径

- 【例8】有助于判断中骨盆狭窄的重要指标是 A. 髂耻外径 B. 髂嵴间径 C. 髂棘间径 D. 坐骨结节间径 E. 坐骨切迹宽度

- 【例9】女,34岁,孕24周,自觉无力,面色略苍白。实验室检查:Hb 80 g/L,RBC 2.8×10^12/L。该孕妇应开始进行胎儿健康状况评估的时间为 A. 孕20~24周 B. 孕36~38周 C. 孕40~42周 D. 孕26~28周 E. 孕32~34周

- 【例10】高危儿主要指 A. 产后感染 B. 新生儿的兄姐有婴儿期死亡 C. 高危产妇分娩的新生儿 D. 出生体重>2500 g E. 孕龄>37周或<42周

- 【例11】下列胎心电子检测结果提示胎儿缺氧的是 A. 胎心率出现早期减速 B. 胎心率出现变异减速 C. 胎心率出现晚期减速 D. 胎心率出现加速 E. 胎心率出现无应激试验反应型

- 【例12】胎心率减速出现在宫缩高峰后,下降慢,持续时间长,恢复慢,临床提示的情况是 A. 胎儿缺氧 B. 胎儿状况良好 C. 胎儿受镇静药物影响 D. 宫缩时胎头受压 E. 宫缩时脐带受压,兴奋迷走神经

- 【例13】胎心率减速与宫缩无固定关系,下降迅速且下降幅度大,恢复也迅速,临床提示的情况是 A. 胎儿缺氧 B. 胎儿状况良好 C. 胎儿受镇静药物影响 D. 宫缩时胎头受压 E. 宫缩时脐带受压,兴奋迷走神经

- 【例14】正常胎儿成熟度的判定,正确的是 A. 羊水卵磷脂/鞘磷脂比值>1,提示胎儿肺成熟 B. 羊水肌酐值≥88.4 μmol/L(1 mg%)提示胎儿肾成熟 C. 羊水胆红素类物质 AOD450<0.10,提示胎儿肝成熟 D. B 超测胎头双顶径>8.5 cm,提示胎儿成熟 E. 羊水含脂肪细胞出现率>10%,提示胎儿皮肤成熟

- 【例15】关于我国孕产妇管理的说法,正确的是 A. 出院时保健手册应交给产妇 B. 确保婴儿安全的基础上保证孕妇安全 C. 产后3个月结束系统管理 D. 城市开展三级分工,农村开展二级分工 E. 妊娠3个月开始系统管理

- 【例17】最易受外界不良因素影响而发生胎儿畸形或遗传性疾病的胎龄为 A. 12周内 B. 16周内 C. 20周内 D. 24周内 E. 28周内

- 【例18】初产妇,26岁,妊娠30周,尿频、尿急伴阴道分泌物增多半个月。查体:尿道口及宫颈口均见多量黏液脓性分泌物。下列治疗药物中不宜选择的是 A. 左氧氟沙星 B. 阿奇霉素 C. 红霉素 D. 头孢噻肟钠 E. 头孢曲松

基础

产前检查

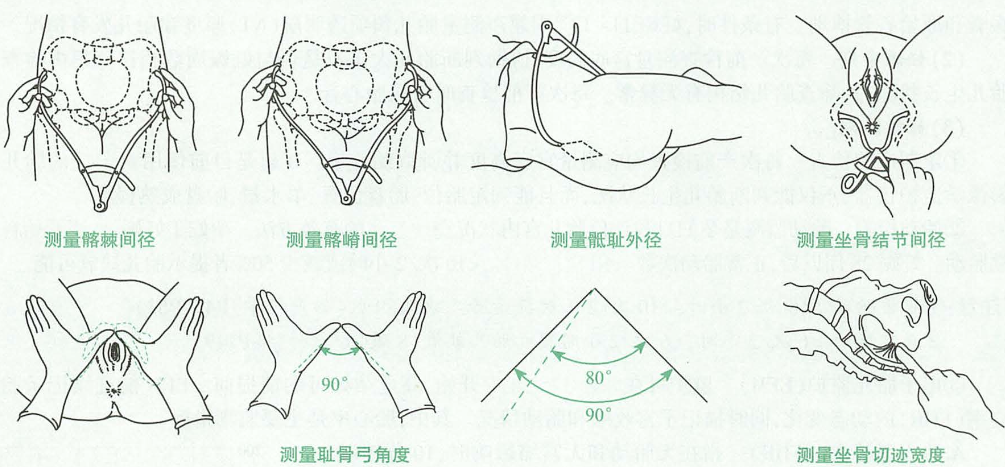

- 我国围产期定义是:从妊娠达到及超过28周至产后1周。

- 首次产前检查应从确诊早孕开始,一般在妊娠6~13+6周。

- 按末次月经(LMP)第1日算起,奈格尔法(未次月经加1年、减3个月、加7天)推算预产期(EDC)。实际分娩日期与推算的预产期可能相差1~2周。

- 《妇产科学》中所说的月份都是以每月28天计算的

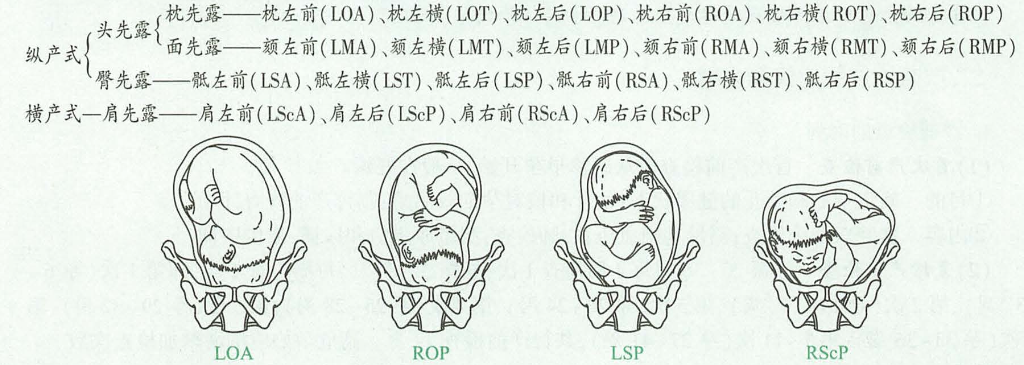

产科检查

- 腹部检查

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 准备 | 体位与检查者位置 | 孕妇仰卧,排尿后,腹部裸露,双腿略屈曲并稍分开;检查者站于孕妇右侧。 |

| 检查目的 | 评估子宫大小、胎位、胎先露及入盆情况,并寻找妊娠纹、手术瘢痕、水肿等体征。 | |

| A. 视诊 | 观察腹形与外部体征 | 注意腹形及大小;查看妊娠纹、手术瘢痕、腹部皮下水肿及体表异常。 |

| B. 触诊 | 测量子宫高度 | 用软尺测量:耻骨联合上缘至子宫底距离,估计与孕周是否相符。 |

| 四步触诊法 — 第1步(宫底摸诊) | 双手置于宫底,测宫底高度并用指腹轻推判定宫底部触及的胎儿部分:胎头:硬、圆、有浮球感;胎臀:软、宽、形状不规则,据此估计胎儿大小与孕周一致性。 | |

| 第2步(侧位摸诊) | 左右手分别置于腹部两侧,一手固定,另一手深按:触及平坦、饱满者为胎背;可变形、高低不平者为胎肢体,可感胎动。 | |

| 第3步(耻骨上把握) | 右手拇指与其余四指分开置于耻骨联合上方握住胎先露部,辨别为胎头或胎臀;左右推动判断是否可移动:能动→尚未入盆;不可动→已衔接(入盆)。 | |

| 第4步(骨盆入口方向按诊) | 双手置于胎先露部两侧,向骨盆入口方向向下深按,复核胎先露部性质并判断胎先露入盆程度(未入、部分入、完全入)。 | |

| C. 听诊 | 胎心部位与先露关系 | 胎心在靠近胎背上方的腹壁处听得最清楚。枕先露:胎心位于脐部 下方(常为脐右或脐左下方);臀先露:胎心位于脐部 上方(常为脐右或脐左上方);肩先露:胎心在靠近脐部 下方最清楚。 |

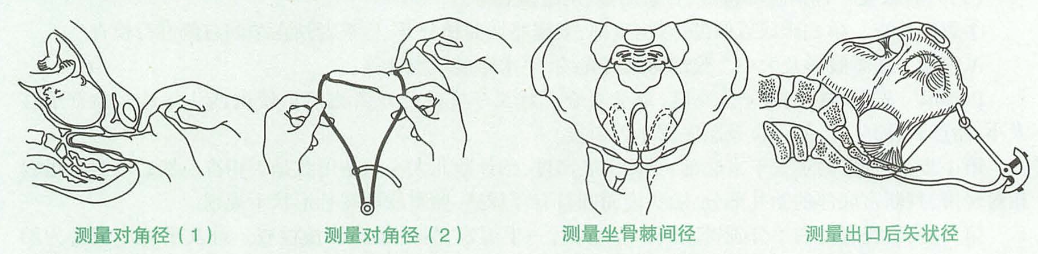

- 骨盆测量

- 真结合径正常值为11cm,记忆为——

真正结合的不就是两个人吗?—11。 - ✨坐骨结节间径相当于骨盆出口横径,正常值8.5~9.5cm。若坐骨结节间径太小,需行剖宫产。若坐骨结节间径<8cm,需看出口后矢状径(正常值8~9cm):若坐骨结节间径+出口后矢状径>15cm,表示骨盆狭窄不显著,可严密观察:若<15cm,需行剖宫产

- 有助于判断中骨盆狭窄的重要指标是坐骨切迹宽度

- 真结合径正常值为11cm,记忆为——

| 区域 | 测量项目(简要) | 方法要点 与 正常值 |

|---|---|---|

| 骨盆外测量 | 髂棘间径 | 孕妇仰卧伸腿,测量两髂前上棘外缘间距,反映骨盆入口横径。 23–26 cm |

| 髂嵴间径 | 孕妇仰卧伸腿,测量两髂嵴外缘最宽距离,可反映骨盆入口横径。 25–28 cm | |

| 耻骨外径 | 左侧卧位或仰卧,测第5腰椎棘突至耻骨联合上缘中点距离,近似反映骨盆入口前后径。 18–20 cm | |

| 坐骨结节间径(外测) | 孕妇仰卧,两腿屈曲,测量两坐骨结节最内侧缘外侧距离,可估骨盆出口横径(外测方法)。 8.5–9.5 cm | |

| 耻骨弓角度(外测) | 用双手拇指指尖沿耻骨弓作角度,测耻骨弓夹角,正常约90°;小于80°提示异常。 约90° | |

| 骨盆内测量 | 对角径 | 阴道检查时测从耻骨联合下缘至骶岬前缘中点,指尖至该点距离。 12.5–13 cm |

| 真结合径 | 又称入口前后径,≈ 对角径 − 1.5–2 cm;真结合径过小时可能需剖宫产。 约11 cm | |

| 坐骨棘间径 | 阴道内触及两坐骨棘间最短距离,为中骨盆最短径。 约10 cm | |

| 坐骨切迹宽度(指示中骨盆后矢) | 阴道内示指由坐骨切迹带上移动,能容纳3横指为正常,否则提示✨中骨盆狭窄。 5.5–6 cm | |

| 出口后矢状径(出口径) | 从坐骨结节中点至耻骨尖端,阴道内测量出口前后长度;当坐骨结节间径<8 cm 时务必测定。 8–9 cm |

胎儿健康状况评估

高危孕妇应于妊娠32~34 周开始评估胎儿健康状况,合并严重并发症时应于妊娠26~28 周开始检测。

高危儿的定义

| 区域 | 高危因素 | 说明(简要) |

|---|---|---|

| 新生儿 高危因素 | 早产或过期妊娠 | 孕龄<37周或≥42周(胎龄异常增加并发症风险) |

| 低出生体重 | 出生体重<2500 g(含极低/极早低体重) | |

| 巨大儿 | 出生体重≥4000 g(分娩并发症、代谢危险增加) | |

| 胎龄体重异常 | 小于孕龄儿(SGA)或大于孕龄儿(LGA)(生理/代谢及并发症风险) | |

| 低Apgar评分 | 1分钟 Apgar 0–3 分(需立即评估并复苏) | |

| 产时感染 | 产时母体或产程感染(如羊膜腔感染、阴道产道感染等)增高败血症/感染风险 | |

| 高危妊娠母体 | 母体合并症(重度子痫、糖尿病、严重心肺病、重度出血等)所生新生儿 | |

| 手术分娩 | 剖宫产或围产期手术分娩(麻醉、围术期并发症需关注) | |

| 家族/同胞史异常 | 新生儿兄姐有严重新生儿疾病或新生儿期死亡(提示遗传或环境风险) | |

| 多胎 | 双胎或多胎(早产、胎盘异常、宫内生长受限等风险增加) |

妊娠晚期的监测

- 电子胎儿监护(EFM)监护:可在妊娠32~34周开始,高危孕妇可酌情提前。EFM 能连续记录胎心率(FHR)的动态变化,同时描记子宫收缩和胎动情况。其中,胎心率是主要监测指标。

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 胎心率正常与节律 | 基线范围 | 正常FHR 110–160 次/分;持续 ≥10 分钟 FHR>160 为心动过速,FHR<110 为心动过缓。 |

| 基线变异(BFHR) | 意义与标准 | 短期/长期变异反映胎儿储备能力。BFHR 摆动幅度常见 6–25 次/分;BFHR 消失提示胎儿储备下降或受损。 |

| 加速 | 定义与临床意义 | 受刺激(胎动、宫缩等)出现的暂时性心率加速:基线临时增≥15 次/分,持续≥15 秒为良好征象,提示胎儿补偿能力。 |

| 早期减速 | 时序与机制 | 减速同步于宫缩,上升下降与宫缩曲线同步(波峰对波谷),下降幅度小(教材已删除固定数值说明),持续时间短,恢复快。多见于分娩晚期由胎头受压所致,通常预后良好。 |

| 变异减速 | 特点与病因 | 与宫缩时序不固定,下降速度快、幅度大(可 >70 次/分 或下降≥15 次/分);持续时间长短可变,常因脐带受压或迷走/交感兴奋所致,需观察频率与模式。 |

| 晚期减速 | 核心定义 | 胎心率减速在宫缩高峰后开始(波谷相对波峰滞后),起始常滞后约 30–60 秒,下降幅度教材未保留固定值,恢复慢。提示 胎盘功能不良、胎儿进行性缺氧,为胎儿预后不良的警示信号,需紧急评估并采取改善供氧或尽快终止妊娠的措施(如转为助产或剖宫产)。 |

- 无应激试验(NST) 指在无宫缩、无外界负荷刺激下,连续观察胎心率宫缩图,以了解胎儿储备能力,常用于产前监护。

| 参数 | 有反应型 NST | 可疑型 NST | 无反应型 NST |

|---|---|---|---|

| 基线 (bpm) | 110–160 次/分 | ① 100–110 次/分 ② >160 次/分,<30 分钟内 | ① 胎心过缓 <100 次/分 ② 胎心过速 >160 次/分,>30 分钟 |

| 变异 (baseline variability) | ① 6–25 次/分(中等变异) ② ≤5 次/分,持续<40 分钟 | ≤5 次/分,持续 40–80 分钟内 | ① ≤5 次/分,持续≥80 分钟 ② ≥25 次/分,>10 分钟,呈正弦波形 |

| 减速 (decelerations) | 无减速或偶发变异减速 <30 秒 | 变异减速持续 30–60 秒 | 变异减速持续 >60 秒;晚期减速 |

| 加速 (accelerations) | 40 分钟内 ≥2 次或≥2 次且加速超 15 次/分,持续 15 秒 | 40–80 分钟内 ≤2 次且加速超 15 次/分,持续 15 秒 | >80 分钟内 ≤2 次且加速超 15 次/分,持续 15 秒 |

| 处理 | 继续随访或进一步评估 | 需进一步评估(复查 NST) | ① 复查;② 全面评估胎儿状况;③ 生物物理评分;④ 及时终止妊娠(如需) |

胎盘功能监测

| 区域 | 指标/试验 | 要点(阈值与临床意义) |

|---|---|---|

| 胎动 | 胎动变化 | 胎盘功能低下常伴胎动减少;胎动减少需进一步评估胎儿状况(NST、OCT、影像评估等)。 |

| 尿雌三醇(24 h uE3) | 24小时尿雌三醇 / 尿雌激素‑肌酐比 | 24 h uE3 >15 mg:正常 10–15 mg:警戒 <10 mg:危险(提示胎盘/胎儿单位功能减退) 尿雌/肌酐比:≥15 正常;10–15 警戒;<10 危险。建议异常者复测并结合临床与其他检查判断。 |

| 血清 hPL | 孕妇血清人胎盘生乳素(hPL) | 足月妊娠正常范围约 4–11 mg/L。若足月时 <4 mg/L 或较基线突降 ≥50%,提示胎盘功能低下,需进一步监测与处理。 |

| 胎心监测 | NST 与缩宫素激惹试验(OCT) | NST 无反应时行 OCT:OCT 阳性(异常)提示胎盘功能减退/胎儿缺氧风险增加;阳性需进一步评估并考虑处理(如加密监测或分娩时机评估)。 |

✨胎儿成熟度检测

| 项目 | 判定/正常值 | 临床意义 |

|---|---|---|

| 临床评估 | 宫高×腹围+200 (g) | 用于估算胎儿体重 |

| B超双顶径(BPD) | BPD ≧ 8.5 cm 可作为评估胎儿成熟的参考 | |

| 羊水检查 | L/S 比值 >2 | 提示胎儿肺成熟(常用指标) |

| 磷脂酰甘油(PG)可检测出 | 提示胎儿肺成熟(比 L/S 更可靠) | |

| 泡沫/震荡试验 阳性(完整泡沫环) | 提示胎儿肺成熟 | |

| 肌酐值 ≥176.8 μmol/L (≈2 mg%) | 提示胎儿肾成熟 | |

| 胆红素类物质 ΔOD450 测定 <0.02 | 提示胎儿肝成熟 | |

| 淀粉酶 ≥450 U/L | 提示胎儿唾液腺成熟(非胰腺) | |

| 含脂肪细胞出现率 ≥20% | 提示胎儿皮肤成熟 |

孕产妇管理

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 总体定义与时限 | 管理起止 | 从确诊妊娠开始,至产后42天以内(母婴同为管理对象),按妊娠各期规定的必查和备查项目进行系统检查、监护与保健指导;发现高危情况及时转诊和处理。 |

| 目的 | 保证母婴安全与健康、及时发现与处理危险情况,并完成产后随访与健康指导。 | |

| 管理内容 | 系统检查、监护、保健指导、早期发现高危并转诊治疗、住院分娩及产后随访。 | |

| 三级管理体系 | 组织结构 | 三级管理(市/区/街道与县/乡/村):城市由医院与妇幼保健机构按市、区、街道三级管理;农村按县医院、县妇幼保健站、乡卫生院、村保健员三级管理。 |

| 职责与流程 | 实施分级管理、会诊与转诊制度,早发现高危孕妇并转至上级医院会诊和监护处理。 | |

| 孕产妇保健手册 | 建立手册制度 | 确诊早孕即建册,系统管理直到产褥期结束(产后满6周),用于记录每次产前检查、孕妇与胎儿情况及处理意见。 |

| 随访与填写 | 住院分娩时提交保健手册;出院时将分娩及产后母婴情况填写完整并交产妇。产后访视共3次:出院3日内、产后14日、产后28日。 | |

| 管理目标 | 提高产科疾病防治与管理质量,降低“三率”(孕产妇死亡率、围产儿死亡率、病残儿出生率)。 | |

| 高危妊娠筛查与管理 | 筛查与早期评估 | 通过系统产前检查尽早筛查出具有高危因素的孕妇,及时评估与诊治,必要时会诊与转诊。 |

| 异常处理与转诊 | 对妊娠中晚期出现的异常(如妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、胎儿生长受限、胎盘/羊水异常等)加强管理并及时转上级医院,确保母儿安全,降低高危妊娠相关不良结局。 |

妊娠用药的分期特点

| 类别 | 主要证据 | 临床意义与建议(常见代表药物) |

|---|---|---|

| A | 对妊娠各期胎儿无害的临床对照证据 | 危险性极小,可放心使用;常见:维生素类(如叶酸、常规维生素补充) |

| B | 临床对照研究未显示危害或证据不足 | 证据不足或不能证实有害,一般可用;常见:青霉素类(必要时首选) |

| C | 动物实验示致畸或胎仔死亡,但缺乏人类证据 | 对胎儿潜在风险↑,用药需谨慎权衡,仅在明确获益大于风险时使用;避免妊娠早期(尤其前12周) |

| D | 有人类研究或病例显示对胎儿有害 | 对人类胎儿有危害,仅在临床非常需要且无替代药物时使用,需充分权衡利弊并告知患者;代表:硫酸链霉素等 |

| X | 动物与人类均证实明显致畸 | 妊娠期禁用;代表:甲氨蝶呤、己烯雌酚等。注意:妊娠前12周不宜使用C、D、X类药物。 |

遗传咨询、产前筛查与产前诊断

往年少考

考题

- 【例1】孕妇,37岁。G2P1,2年前顺产1男婴,确诊为21三体综合征。本次自然受孕,现孕16周,咨询唐氏筛查事宜。对其合理的建议为 A. 行孕早期唐氏筛查 B. 行孕中期唐氏筛查 C. 20~24周B超筛查有无唐氏儿可能 D. 行孕早期、孕中期联合唐氏筛查 E. 羊膜腔穿刺行染色体检查(2019)

- 【例2】女,38岁。G2P1,3年前经阴道分娩一智能低下的男婴,后因“心脏病”而夭折。本次自然受孕,现妊娠18周,需要进行的检查是 A. NT测定 B. 早期唐氏筛查 C. 中期唐氏筛查 D. 四维彩超 E. 羊膜腔穿刺行染色体检查(2023)

- 【例4】产前诊断胎儿畸形最常用的手段是 A. 胎儿心电图 B. 羊膜腔穿刺羊水检查 C. 胎儿头皮血pH检查 D. 羊膜镜检查 E. B超检查

- 【例5】诊断胎儿遗传性疾病,准确性较差的产前诊断技术是 A. 孕妇血提取胎儿细胞 B. 羊水穿刺 C. 胎儿镜下活检 D. 经皮脐血穿刺技术 E. 绒毛穿刺取样

- 【例6】下列不属于产前诊断方法的是 A. 羊水穿刺 B. 绒毛穿刺取样 C. 血清学测甲胎蛋白 D. 胚胎植入前诊断 E. 经皮脐血穿刺

- 【例7】女,35岁,妊娠12周。2年前曾因“无脑儿行引产术”,其妊娠期进行产前诊断的方式不包括 A. 染色体核型分析 B. 基因检测 C. 脐血流监测 D. 影像学检查胎儿结构 E. 基因产物检测

- 【例8】女性,35岁,妊娠16周。5年前曾生过一个唐氏儿,已夭折,现在想要第二胎。无须做的检查是 A. 羊膜腔穿刺术 B. 脐带穿刺术 C. 孕妇血清AFP测定 D. 绒毛穿刺取样 E. 卵黄囊穿刺(2024)

基础

- 遗传咨询的对象

| 类别 | 具体情形 | 临床/检查要点 |

|---|---|---|

| 家族史 | 有家族遗传病或出生缺陷 | 家族三代系谱收集(含婚配史、发病年龄、遗传模式推测);必要时推荐分子遗传学检测 |

| 家庭成员有癫痫、智力低下、肿瘤等 | 关注多发/早发肿瘤、进行遗传易感基因筛查;针对性基因检测或转诊遗传门诊 | |

| 既往妊娠史 | 曾生育明确遗传病或出生缺陷儿 | 复评病儿诊断(表型/基因型);评估复发风险并提供产前或产前前诊断方案 |

| 夫妇自身 | 夫妻一方罹患智力低下或出生缺陷 | 明确病因(染色体/基因/代谢),估算向子代遗传风险,必要时建议配偶基因检测 |

| 不明原因妊娠不良史 | 反复不明原因流产、死胎、死产 | 行染色体检查(夫妻)、胚胎病理学、免疫/内分泌筛查;必要时进行产前分子检测或胚胎植入前遗传学检测(PGT) |

| 环境与慢性病 | 孕期接触不良环境因素或患慢性病 | 评估致畸风险及药物影响,与产前监测结合,必要时咨询专科(感染、内分泌、风湿等) |

| 筛查异常 | 常规检查或常见遗传病筛查异常 | 根据异常项目(血常规、代谢筛查、染色体/基因筛查)制定进一步诊断及随访方案 |

| 其他高风险 | 婚后多年不育;高龄孕(≥35岁);近亲婚配;有咨询需求者 | 提供生育风险评估、染色体及基因检测建议、辅助生殖或产前筛查策略 |

产前筛查

非整倍体染色体异常

| 筛查种类 | 要点 | 简明说明(执业医师考试重点) |

|---|---|---|

| 妊娠早期联合筛查 (首选) | 筛查时机 | 妊娠11–13+6周 |

| 血清学指标 | PAPP-A、β‑hCG(用于计算风险评分) | |

| B超 | 测量胎儿颈项透明层(NT)厚度 | |

| 检测性能 | 唐氏综合征检出率≈85%,假阳性率≈5% | |

| 妊娠中期筛查 | 筛查时机 | 妊娠15–20周 |

| 血清学指标 | AFP、hCG、雌三醇(E3)、抑制素A(四联筛查) | |

| B超 | 常规畸形排查(神经管缺陷、结构异常),可作为18周左右结构超声补充 | |

| 检测性能 | 唐氏综合征检出率约60%–75%,假阳性率≈5%;可同时筛查18‑三体和神经管缺陷 |

神经管缺陷

| 项目 | 要点 | 临床/考点 |

|---|---|---|

| 血清AFP筛查 | 90%患者母血或羊水AFP升高 95%无家族史 | 筛查时机:妊娠15–20周(中期) 用途:母血AFP为常用初筛指标,阳性需进一步检查(超声/羊水AFP) |

| 产前超声(B超) | 中期超声可诊断绝大多数神经管畸形(近99%) | 时机:妊娠中期结构筛查 作用:阳性或高AFP者首选影像学确诊,能直接显示脊柱裂、无脑畸形等结构异常 |

胎儿结构异常的产前筛查

| 区域 | 功能/要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 检查时间 | 妊娠中期常规筛查 | 妊娠20–24周为主(也可根据临床需要适当前后调整) |

| 目的 | 筛查胎儿结构异常 | 早期识别严重致残或致死畸形,为进一步诊断、遗传咨询及妊娠管理提供依据 |

| 可检出的严重结构异常 | 中期超声常见阳性项目 | 无脑儿、严重脑膨出、严重开放性脊柱裂、严重胸腹壁缺损并内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等中枢神经、胸腹壁、心脏及骨骼严重畸形 |

| 检出率 | 中期严重结构异常检出率 | 约50%–70%(与操作者经验、设备分辨率及畸形类型有关;部分异常需重复随访或胎儿心脏专科超声/产前诊断) |

妊娠并发症

考题

- 【例1】关于分娩的概念,正确的是 A. 妊娠满37周至不满42周分娩为足月产 B. 妊娠43周之后分娩为过期产 C. 妊娠28周至37周分娩为早产 D. 妊娠28周及28周以内分娩为流产 E. 临产后胎儿死亡为死胎

- 【例2】早期流产的最常见原因是 A. 胚胎染色体异常 B. 免疫功能异常 C. 黄体功能不足 D. 宫颈口松弛 E. 甲状腺功能减退症

- 【例3】晚期、习惯性流产的常见原因是 A. 胚胎染色体异常 B. 免疫功能异常 C. 黄体功能不足 D. 宫颈口松弛 E. 甲状腺功能减退症

- 【例4】女性,28岁,已婚,停经49天,阴道少量流血,B超示宫内妊娠,胚胎存活。最可能的诊断是 A. 先兆流产 B. 难免流产 C. 不全流产 D. 完全流产 E. 稽留流产

- 【例5】女性,26岁,已婚,妊娠13周,无不适。查体:子宫在耻骨联合上未触及(或子宫小),宫颈口无妊娠物,胎心未闻及,胚胎如8周大小。最可能的诊断是 A. 先兆流产 B. 难免流产 C. 不全流产 D. 完全流产 E. 稽留流产

- 【例6】女,27岁,已婚,停经9周,阵发性下腹痛1天,阴道少量流血2天。为判断是否能继续妊娠,首选的辅助检查是 A. 尿妊娠试验 B. B超检查 C. 胎心监测 D. 胎盘功能检查 E. 监测血孕酮

- 【例7】最容易发生宫内感染的流产类型是 A. 稽留流产 B. 不全流产 C. 先兆流产 D. 难免流产 E. 完全流产

- 【例8】最容易发生弥散性血管内凝血(DIC)的流产类型是 A. 稽留流产 B. 不全流产 C. 先兆流产 D. 难免流产 E. 完全流产

- 【例9】阴道少量出血,B超提示宫内胎儿存活的流产类型是 A. 稽留流产 B. 不全流产 C. 先兆流产 D. 难免流产 E. 完全流产

- 【例10】一经确诊,应立即清宫的自然流产是 A. 稽留流产 B. 难免流产 C. 不全流产 D. 先兆流产 E. 完全流产

- 【例11】女,29岁,停经80天,阴道流血1周伴发热3天。查体:体温38.5℃,脉搏115次/分,血压83/50mmHg,面色苍白,阴道分泌物恶臭,有血凝、组织样物,宫颈口有肉样组织伴血液持续流出,子宫约孕2个月大,有压痛。外周白细胞26×10^9/L。除抗休克、抗感染外还需立即紧急采取的措施是 A. 带脉滴注缩宫素 B. 彻底清宫 C. 立即产钳夹出残留物 D. 立即行子宫切除术 E. 宫腔镜下清除宫内残留组织

- 【例12】输卵管妊娠最常见的着床部位在输卵管的 A.伞部 D. 壶腹部与峡部连接部 B.**壶腹部 **E.间质部 C. 峡部

- 【例13】女,28岁,在急诊室经检查后考虑为输卵管妊娠破裂。最有价值的病史及体检结果是 A. 下腹坠胀感明显 B. 有停经史 C. 一侧下腹部持续性剧痛 D. 出现多次呕吐,面色苍白 E. 阴道流血量与重度贫血外貌不成比例

- 【例14】女,26岁,停经50天,左下腹胀痛不适2天,肛门坠胀1天,平素月经规律,血压90/60mmHg。与诊断无关的体征是 A. 后穹隆饱满 B. 宫颈光滑 C. 宫颈挛痛 D. 宫颈软并着色 E. 子宫稍大变软

- (15~17题共用题干)女,30岁,已婚,平时月经规律,停经40天,右下腹剧痛4小时伴头晕及肛门坠胀感。查体:血压80/56mmHg,面色苍白,痛苦貌,下腹部压痛及反跳痛(+),尤以右侧为著,肌紧张不明显,移动性浊音(+)。妇科检查:宫颈举痛,宫体稍大,右附件区触及不规则包块,大小约4×3×3 cm,压痛(+),血红蛋白100 g/L。

- 【例15】该患者最可能的诊断是 A. 卵巢黄体囊肿破裂 B. 输卵管妊娠破裂 C. 卵巢囊肿蒂扭转 D. 卵巢滤泡囊肿破裂 E. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂

- 【例16】该患者简单可靠的辅助检查是 A. 宫腔镜检查 B. 阴道后穹隆穿刺 C. 腹部CT检查 D. 腹部X线检查 E. 腹腔镜检查

- 【例17】该患者正确的处理措施是 A. 中药活血化瘀 B. 肌内注射甲氧氯普胺(止吐) C. 局部注射甲氧氯普胺 D. 手术治疗 E. 对症处理,严密观察

- 【例18】女,22岁,因下腹疼痛逐渐加重伴肛门坠胀感6小时急诊就诊。查体:脉搏110次/分,血压90/60mmHg,面色苍白,表情痛苦、微汗。阴道后穹隆穿刺抽出不凝血。需对该患者采取的措施是 A. 中药活血化瘀治疗 B. 立即行腹腔镜探查术 C. 期待疗法,密切随访 D. 立即行刮宫术 E. 静脉滴注甲氨蝶呤(或其他药物,根据病情)

- 【例19】女,30岁,停经45天,阴道少量流血1天,平素月经规律。查体:脉搏96次/分,血压100/60mmHg。妇科检查:子宫稍大,左侧附件区增厚,压痛明显。B超提示左侧附件区有一3×3×2 cm大小包块,少量盆腔积液。首选的处理是 A. 超声引导下包块穿刺(诊断/治疗) B. 诊断性刮宫 C. 严密观察 D. 介入治疗 E. 血hCG测定

- 【例20】发生子痫前期的高危因素不包括 A. 双胎妊娠 B. 糖尿病 C. 羊水过多 D. 前置胎盘 E. 营养不良

- 【例21】妊娠期高血压疾病的基本病变是 A. 慢性弥散性血管内凝血 B. 全身小动脉痉挛 C. 血液高度浓缩 D. 水钠严重潴留 E. 肾素—血管紧张素—前列腺素系统平衡失调

- 【例22】女性,25岁,妊娠38周,血压升高1天,既往身体健康。查体:体温36.8℃,心率80次/分,血压140/100mmHg,双下肢无水肿,尿蛋白(-)。最可能的诊断是 A. 妊娠期高血压 B. 子痫 C. 子痫前期 D. 妊娠合并慢性高血压 E. 慢性高血压并发子痫前期

- 【例23】女性,30岁,高血压病史5年,心率88次/分,备孕状态。首选的降压药物是 A. 卡托普利 B. 阿替洛尔 C. 拉贝洛尔 D. 氨氯地平 E. 缬沙坦

- 【例24】硫酸镁中毒时最早出现的临床表现是 A. 呼吸加快 B. 尿量减少 C. 呼吸减慢 D. 膝反射消失 E. 心率加快

- 【例25】子痫的首选治疗药物是 A. 硝普钠B. 硫苯地平 C. 胺碘酮 D. 地西泮 E. 硫酸镁

- 【例26】应用硫酸镁治疗重度子痫前期时,最先出现的中毒反应是 A. 急性肾衰竭 B. 肌张力减退 C. 膝反射消失 D. 呼吸抑制 E. 心跳停止

- 【例27】女,35岁,初产妇,妊娠34周,头痛1天。查体:血压170/110mmHg,胎心率150次/分,胎儿大小相当于32周,羊水深度2.0cm,尿蛋白(+++)。该患者正确的处理原则是 A. 对症处理继续妊娠 B. 降压后继续妊娠 C. 硫酸镁镇痉后剖宫产 D. 降压同时缩宫素引产 E. 解痉降压后羊膜腔内注药物引产

- 【例28】应行预防性宫颈环扎术的是 A. 曾有3次以上药物流产史的孕妇 B. 曾有3次以上人工流产史的孕妇 C. 曾有3次以上稽留流产史的孕妇 D. 曾有3次以上足月胎膜早破史的孕妇 E. 曾有3次以上妊娠中期自然流产史的孕妇

- 【例29】女,32岁,G3P0,习惯性流产3次。为预防流产,行预防性宫颈环扎术的时机为 A. 8~10周 B. 10~12周 C. 12~14周 D. 14~16周 E. 16~18周

- (30~32题共用题干)【例30】 初产妇,27岁,妊娠32周,阴道少量流血及规律腹痛2小时。肛门检查:宫颈管消失,宫口开大1.5 cm。该患者最可能的诊断是 A. 先兆早产 B. 胎盘早剥 C. 前置胎盘 D. 晚期流产 E. 早产临产

- 【例31】该患者不恰当的处理措施是 A. 静脉滴注硫酸镁 B. 使用缩宫素引产 C. 使用少量镇静剂 D. 口服沙丁胺醇 E. 左侧卧位

- 【例32】为促使胎肺成熟,应给予 A. 5%葡萄糖液 B. 三磷酸腺苷 C. 倍他米松 D. 硫苯地平 E. 维生素A

- 【例33】与过期妊娠无关的是 A. 羊水过多 B. 头盆不称 C. 巨大胎儿 D. 激素、孕激素比例失调 E. 胎盘缺乏硫酸酯酶

- ✨【例34】过期妊娠孕妇需迅速终止妊娠的情况是 A. 12小时胎动≤18次 B. 无应激试验反应型 C. 胎儿监护早期减速 D. 缩宫素激惹试验阳性 E. B超羊水最大暗区垂直深度≤40 mm

基础

自然流产

- 流产分类:妊娠满28周及以上,胎儿及其附属物从临产开始到全部从母体婉出的过程,称为分娩。妊娠滿28 周至不满37周期间分娩称为早产;妊娠满37周至不满42 周期间分娩称为足月产。妊娠满 42 周及以后分婉称为过期产。

-

诊断方法

-

鉴别诊断:停经后阴道流血和腹痛。出血程度、宫口开、组织排出

| 类型 | 核心体征 | 临床要点(考试记忆) |

|---|---|---|

| 先兆流产 | 出血:少量 疼痛:无或轻 | 宫颈口:闭;子宫大小与孕周相符;有保妊可能 |

| 难免流产 | 出血:中—多量 疼痛:进行性加剧 | 宫颈口:已扩张;胚胎组织通常仍在宫内;预示将流产(不可避免) |

| 不全流产 | 出血:持续或加重(少→多) 疼痛:排出后减轻 | 组织排出:部分排出,残留组织;宫颈扩张或有组织嵌顿;子宫小于孕周,需清宫或药物处理 |

| 完全流产 | 出血:少→停止 疼痛:排净后消失 | 组织排出:全部排净;宫颈口闭合;子宫恢复或略大但无残留,随访B超确认 |

- 常考

- 稽留流产(过期流产)指胚胎或胎儿死亡后滞留宫腔内,未能及时自然排出者。晚期流产稽留时间过长可发生凝血功能障碍,导致弥散性血管内凝血(DIC)

- 复发性流产:指与同一性伴侣连续发生3次及3次以上的自然流产。复发性流产多为早期流产,少数为晚期流产。

异位妊娠

-

输卵管壶腹部78%

-

病因

| 因素 | 机制 / 考点 | 要点 |

|---|---|---|

| 输卵管炎症 | 主要致病因素 | 输卵管炎为异位妊娠主要病因,分为输卵管黏膜炎与输卵管周围炎,可导致管腔狭窄、纤毛功能受损,受精卵滞留。 |

| 临床相关 | 既往盆腔炎或性传播感染史是考试常考点,提示异位妊娠风险升高。 | |

| 既往输卵管手术/妊娠史 | 解剖与瘢痕改变 | 既往输卵管妊娠、输卵管结扎/疏通/重建术等可造成管腔变形或瘢痕,明显增加异位妊娠发生率。 |

| 输卵管解剖/功能异常 | 运动与着床异常 | 输卵管过长、肌壁发育差、黏膜纤毛缺损、双角子宫或输卵管畸形等均可使受精卵滞留并在输卵管着床。 |

| 辅助生殖技术(ART) | 操作相关风险 | 体外受精/胚胎移植等可引起输卵管妊娠,文献报道发生率约为2.8%(考试常见数字)。 |

| 避孕失败 | 避孕方式与风险 | 宫内节育器(IUD)失败或紧急避孕药失败时异位妊娠风险增加;IUD患者发生妊娠更可能为异位妊娠。 |

| 其他盆腔病变 | 机械性阻塞 | 子宫肌瘤、卵巢肿瘤或盆腔粘连可压迫或扭曲输卵管,导致管腔不通、受精卵运动受阻,增加异位妊娠风险。 |

- 病理特点:随阴道流血排出三角形蜕膜管型。排出的组织见不到绒毛,无滋养细胞,血 hCG 下降。

| 类型 | 典型妊娠周/好发部位 | 临床特点(腹痛/出血) |

|---|---|---|

| 输卵管妊娠流产(ampullary abortion 最常见) | 多见于妊娠8–12周 好发部位:输卵管壶腹部 | 腹痛:较轻 出血量:少 出血方式:完全流产时出血不多、少引起休克;不完全流产或反复出血可形成输卵管血肿、盆腔积血 |

| 输卵管妊娠破裂(峡部或壶腹部) | 多见于妊娠约6周 好发部位:输卵管峡部/壶腹 | 腹痛:剧烈 出血量:较多,可致休克 出血方式:常为短时间内大量出血,亦可反复出血,盆腔或腹腔内形成血肿 |

| 输卵管间质部(宫角/间质)妊娠破裂 | 多见于妊娠12–16周 好发部位:输卵管间质部(邻近子宫角) | 腹痛:剧烈,常伴子宫破裂样痛 出血量:非常多,易短时间内致休克 出血方式:多为短时大量出血,病情凶险,短时间内可发生低血容量性休克 |

- 临床表现:停经、腹痛、阴道流血,即异位妊娠三联征

| 项目 | 临床表现 | 要点 |

|---|---|---|

| 停经 | 停经史可有或无 | 多见6–8周停经,但有20%–30%患者可无明确停经史(勿以有无停经排除输卵管妊娠)。 |

| 腹痛 | 最常见症状 | 约95%患者主诉腹痛。破裂或流产前常为一侧隐痛;流产或破裂时出现突发撕裂样剧痛,可伴恶心、呕吐(重要警示症状)。 |

| 阴道流血 | 不规则少量出血 | 胚胎死亡后常出现不规则阴道流血,一般不超过月经量,可能伴有蜕膜样组织排出(与宫内妊娠经量、规律不同)。 |

| 晕厥/休克 | 血量不足或剧痛所致 | 因腹腔内出血及剧烈疼痛可发生晕厥或休克;临床表现与阴道流血量常不成比例,需警惕内出血。 |

| 包块 | 输卵管区包块(触及) | 流产或破裂后可形成较长期的血肿,因血液凝固与周围组织粘连形成压痛性包块,触诊有局限性肿块(注意与卵巢囊肿鉴别)。 |

| 腹腔内出血征象 | 全身及腹部体征 | 贫血貌、脉细弱、血压下降;下腹压痛、反跳痛,可能有移动性浊音(提示大量游离液体/血性腹水)。 |

- 检查

| 区域 | 体征 | 诊断意义 / 重点 |

|---|---|---|

| 阴道 | 阴道流血 ± 后穹隆压痛 | 阴道可见少量来自宫腔的血液;若后穹隆饱满且触痛,后穹隆穿刺可抽出血性液体,提示腹腔内出血(异位妊娠破裂可能)。 |

| 输卵管 | 触及肿大的输卵管、轻度压痛 | 未流产或未破膜的输卵管妊娠:子宫仅轻度增大,可触及胀大的输卵管并有压痛,有助定位异位妊娠。 |

| 子宫 | 宫颈举痛/掘摆痛;子宫漂浮感 | 宫颈牵拉痛(举痛/摆痛)是输卵管妊娠的重要体征;大量内出血时可触及子宫漂浮感,提示腹腔大量积血。 |

- 治疗

| 区域 | 详细要点 |

|---|---|

| 手术指征 | 生命体征不稳或腹腔内出血;异位妊娠进展(血hCG>3000 IU/L、胎心阳性、附件大包块);随访不可靠;药物治疗禁忌或无效;持续性异位妊娠。 |

| 手术方式 | 保守手术(保留输卵管):适用于有生育要求者;术后须密切监测血hCG,若术后第12日hCG未降至术前≤10%或反升,诊为持续性异位妊娠,给MTX或再手术。 根治手术(切除患侧输卵管/病变组织):适用于无生育要求或内出血休克者;优先腹腔镜,生命体征不稳改开腹;间质部妊娠应争取破裂前手术。 |

| 药物治疗—适应证 | 输卵管妊娠未破裂;妊娠囊直径<4 cm;血hCG常用阈值<5000 IU/L(考试常用≤5000);无腹腔内出血且可随访。 |

| 药物治疗—禁忌 | 生命体征不稳;异位妊娠已破裂;妊娠囊≥4 cm或≥3.5 cm伴胎心搏动;对药物过敏。 |

| 药物方案与机制 | 甲氨蝶呤(MTX)肌注或超声引导下局部注入,抑制滋养细胞增生,导致绒毛坏死、胚胎组织吸收。治疗后需动态监测血hCG直至降至非妊娠水平。 |

| 期待治疗 | 病情稳定、血清hCG<2000 IU/L且呈下降趋势、无腹痛/出血且随访可靠者可选择观察治疗(expectant management),并定期复查hCG与超声。 |

妊娠剧吐

- 考得不多

- 应早期给予维生素 B1,以预防 Wemicke脑病

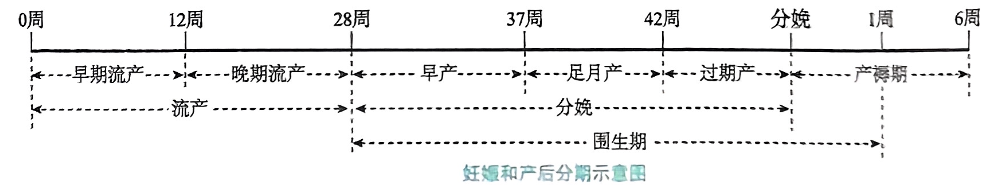

子痫前期

- 分类:20周、尿蛋白

| 疾病分类 | 要点 | 诊断标准(要点高亮,便于记忆) |

|---|---|---|

| 妊娠期高血压 | 定义 | 妊娠20周后出现血压≥140/90 mmHg,产后12周内恢复正常;尿蛋白阴性。产后确认诊断。 |

| 考试重点 | 起病时间:>20周、血压阈值140/90 mmHg、无蛋白尿、产后恢复。 | |

| 子痫前期 | 核心诊断条件 | 妊娠20周后血压≥140/90 mmHg,且满足下列之一: 1) 伴蛋白尿(随机尿蛋白≥(++)或尿蛋白/肌酐≥0.3或24h尿蛋白≥0.3 g);或 2) 无蛋白尿但合并任一严重器官受损表现(下列任一):血小板<100×10^9/L;肝转氨酶≥正常上限2倍;肌酐≥正常上限2倍;肺水肿;新发头痛或视力障碍。 |

| 考试重点 | 蛋白尿或器官受损即可确诊;注意血小板、肝肾指标、肺水肿、神经学症状。 | |

| 子痫 | 定义 | 在子痫前期基础上出现无法用其他原因解释的抽搐(癫痫样发作)。 |

| 慢性高血压并发子痫前期 | 情形 | 既往或妊娠前已有高血压(妊娠前无蛋白尿者),妊娠中出现或加重下列情况提示发生子痫前期: 1) 新出现蛋白尿(妊娠20周后);或妊娠前有蛋白尿且蛋白尿明显增加;或血压明显升高;或出现血小板<100×10^9/L;或出现肝/肾功能损害、肺水肿、新发头痛或视觉障碍。 |

| 考试重点 | 慢性高血压妊娠时需警惕蛋白尿新发/加重及器官受损以区分是否并发子痫前期。 | |

| 妊娠合并慢性高血压 | 定义 | 妊娠20周前已存在血压升高(≥140/90 mmHg),妊娠期无明显加重;或妊娠20周后首次诊断高血压且持续至产后12周以后。 |

- 病因

| 主要机制 | 要点简述 |

|---|---|

| 子宫螺旋小动脉重塑不足 | 绒毛外滋养细胞侵润受损 → 胎盘浅着床,仅蜕膜层血管被改建,螺旋动脉管腔约为正常的1/2,血管阻力↑、胎盘灌注↓,诱发子痫前期症状。 |

| 炎症与免疫过度激活 | 母‑胎界面及全身性炎症反应增强,破坏妊娠所需的免疫耐受,促使炎症介质释放并损伤血管功能。 |

| 血管内皮细胞损伤 | 内皮功能失衡:扩血管物质(NO、PGI2)合成↓,收缩或促栓物质(内皮素、TXA2)↑,导致血管痉挛与高血压。 |

| 遗传易感性 | 家族聚集性提示遗传因素参与(多基因及基因‑环境交互),影响胎盘发育和母体反应。 |

| 营养与代谢缺陷 | 低白蛋白、缺钙、镁、锌、硒等与子痫前期发生相关,可能通过影响血管稳态、抗氧化与免疫功能发挥作用。 |

- 病理改变

| 部位 | 基本病变 | 病理变化 / 临床表现 |

|---|---|---|

| 脑 | 脑血管痉挛 | 病理:脑水肿、充血、局部缺血、血栓形成及出血 临床:头痛、脑梗死、视力下降、脑疝 |

| (并发出血/梗死) | 病理:皮质或皮下出血/梗死导致局灶神经功能缺损 | |

| 肾 | 肾血管痉挛 | 病理:肾小球缩小、肾血流减少、滤过率下降 临床:蛋白尿、血肌酐↑、肾功能受损 |

| 肝 | 肝血管痉挛 | 病理:妊娠晚期可出现肝功能异常、肝周出血 临床:转氨酶升高、门静脉周围出血、上腹痛 |

| 心血管 | 血管痉挛 | 病理:血压升高、外周阻力增加、心排血量减少 临床:心肌缺血、水肿、心衰 |

| 子宫 | 螺旋动脉痉挛 | 病理:螺旋动脉直径仅为正常孕妇的1/2 临床:子宫供血不足、胎盘灌注减少 |

| 胎盘 | 胎盘血管痉挛 | 病理:胎盘灌注减少、胎盘功能下降 临床:胎儿生长受限、胎儿窘迫 |

| 凝血 | 凝血因子耗竭 | 病理:患者呈高凝状态,可继发微血管病性溶血 临床:血小板减少、肝酶↑、出血倾向 |

| 血容量 | 全身小血管痉挛(血容量相对不足) | 病理:妊娠期血容量不能像正常孕妇那样增加 临床:贫血、红细胞受损、易出血 |

- 治疗

| 区域 | 要点 | 简要说明 |

|---|---|---|

| ① 降压 | 治疗目的 | 预防子痫、脑血管意外、胎盘早剥及严重母儿并发症 |

| 降压指征 | 血压 ≥160/110 mmHg 必须积极降压;血压 ≥140/90 mmHg 可考虑降压(有器官功能损伤时优先) | |

| 降压目标 | 收缩压控制在130–139 mmHg,舒张压控制在80–89 mmHg 为宜 | |

| 常用药物/禁用 | 常用:✨拉贝洛尔、硝苯地平、甲基多巴、尼卡地平、硝酸甘油、酚妥拉明、硝普钠。禁用:ACEI、ARB、血管紧张素转化酶抑制剂、利尿剂(孕期禁忌或慎用) | |

| ② 解痉 — 硫酸镁 | 主要作用机制 | 稳定神经肌接头、阻断钙通道、扩张血管、改善胎盘供血;抑制子宫过度兴奋,改善母胎氧合代谢 |

| 适应证 | 控制子痫抽搐、预防复发;用于重度子痫前期临产期及产前预防抽搐 | |

| 用药方案 | 静脉给药常用负荷量后维持:常见方案为硫酸镁静注负荷剂量后静滴,日用量常用不超过25 g/日(按机构规范调整),治疗期间监测血镁浓度 | |

| 毒性与监测 | 正常血镁0.75–1 mmol/L;治疗浓度约1.8–3.0 mmol/L;>3.5 mmol/L 可出现镁中毒:✨腱反射消失、肌张力下降、呼吸抑制、意识改变,严重可致呼吸停止与心脏停搏 | |

| 使用条件与禁忌 | 使用前应评估腱反射、呼吸≥16 次/分、尿量≥17 ml/h 或 ≥400 ml/24h;重度肾功能不全慎用或禁用 | |

| 中毒处理与疗程 | 一旦出现镁中毒立即静推10% 葡萄糖酸钙 10 ml(或按剂量换算的钙制剂);疗程通常用至产后24–48小时,单次疗程一般≤5日(按情况调整) | |

| ③ 镇静 | 用途与药物 | 用于硫酸镁无效或辅助控制子痫前期癫痫活动;常用地西泮、苯巴比妥等短效镇静剂 |

| ④ 利尿 | 应用原则 | 子痫前期患者一般不主张常规利尿,仅用于严重全身性水肿、急性肺水肿、脑水肿、肾功能不全等并发症时短期使用 |

| ⑤ 促胎肺成熟 | 适应与方法 | 孕周<34 周且计划可能在1周内分娩者,应给予✨糖皮质激素促进胎肺成熟(按产科规范给药) |

| ⑥ 分娩时机与方式 | 决策要点 | 子痫前期/子痫患者若积极治疗仍进展或母胎危急,应尽快终止妊娠;分娩方式根据产况与胎盘状态选择,经阴道分娩与剖宫产指征按常规产科指征执行 |

- 分娩时机

子痫

| 项目 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 临床表现 | 起病与发作特点 | 前驱短暂(抽搐、面部充血、流涎、深昏迷),随后出现深部肌肉僵硬,迅速进展为典型全身性高张阵挛性惊厥,发作持续约1–1.5分钟,发作期无呼吸;发作后抽搐停止、呼吸恢复但仍昏迷,恢复意识后易激惹、烦躁。 |

| 并发与预后提示 | 发作可并发脑水肿、颅内高压、脑梗死或出血;是产妇死亡的重要原因之一。 | |

| 诊断与鉴别 | 主要依据与鉴别 | 常在子痫前期(妊娠高血压/蛋白尿)基础上发生抽搐。需与癫痫、脑炎、脑肿瘤、脑血管畸形破裂、糖尿病高渗或低血糖性昏迷等鉴别——病史、神经体征、血糖、电解质及脑影像有助区分。 |

| 治疗 | 原则 | 首要控制抽搐、维持气道/呼吸/循环、纠正可逆因素;一旦抽搐受控即可评估终止妊娠时机。 |

| 急诊处理 | 保持气道通畅、吸氧、监测生命体征及胎儿状况,建立静脉通路,必要时气管插管和机械通气。 | |

| 控制抽搐(首选) | 静脉硫酸镁为首选抗惊厥药;产后继续应用硫酸镁24–48小时。若禁忌或无效,可用地西泮、苯妥英钠或其他镇静/抗惊厥药(按剂量与监测)。 | |

| 降低颅内压 | 必要时快速静脉滴注20%甘露醇250 ml或其他减压措施(根据容量状态与禁忌)。 | |

| 控制血压 | 当血压≥160/110 mmHg应积极降压(短效降压药如速尿、硝普钠、拉贝洛尔或硝苯地平按指南使用),以减少脑血管并发症风险。 | |

| 纠正缺氧与酸中毒 | 面罩/气囊吸氧,纠正低血糖与酸中毒(必要时静脉给予4%碳酸氢钠,量根据ABG与电解质调整)。 | |

| 终止妊娠 | 时机 | 在抽搐和母体条件稳定后即可考虑终止妊娠;决策基于妊娠周、胎儿和母体病情,产科与麻醉、重症团队联合评估。 |

早产

- 分类

| 周数范围 | 分型 | 要点 |

|---|---|---|

| 妊娠28‑<34周 | 早期早产 | 发生于妊娠达28周但不足34周 新生儿并发症风险较高(呼吸窘迫、感染、出生后并发症),需在三级中心评估与处理。 |

| 妊娠34‑<37周 | 晚期早产 | 发生于妊娠达34周但不足37周 病情相对轻但仍有并发症风险(低体温、低血糖、喂养困难),需针对性监测与支持。 |

- 临床表现

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 临床表现 | 主要症状 | 子宫收缩(宫缩):起初为不规则宫缩,常伴少量阴道流血或血性分泌物;可逐渐发展为规则性宫缩,分娩启动过程与足月临产相似。 |

| 可伴随表现 | 阴道少量出血/血性分泌物、下腹或腰骶部不适,羊膜破裂或胎膜早破时出现羊水流出。 | |

| 分期 | 先兆早产(prodromal) | 规律宫缩:20分钟≥4次,同时出现宫颈管进行性缩短,但宫口尚未明显扩张(<2 cm)。 |

| 早产临产(active preterm labour) | 规律宫缩:20分钟≥4次,宫颈管进行性缩短且宫口扩张≥2 cm,提示进入实际分娩阶段。 |

- 鉴别诊断

- 生理性子宫收缩一般不规则、无痛感,且不伴有宫颈管缩短和宫口扩张等改变,又称假早产。

- 治疗

| 区域 | 要点 | 详细内容 |

|---|---|---|

| 治疗原则 | 以母胎安全为先 | 胎膜完整者期待治疗至34周;胎膜早破按未足月胎膜早破处理,动态评估母胎风险并权衡继续妊娠与终止的利弊。 |

| 一般处理 | 支持治疗与监测 | 休息与合理营养、心理支持;加强母胎监测与动态评估(胎心、宫缩、感染指标等)。 |

| 抑制宫缩(镇痛/延延分娩) | 适应证 | 先兆早产:适当控制宫缩可延长妊娠;临产早产:抑制剂不能长期阻止分娩,但可为促肺和转运争取时间。 |

| 常用药物 | 钙通道阻滞剂:硝苯地平;前列腺素合成酶抑制剂:吲哚美辛(短期、<32–34周注意动脉导管闭合风险);β受体激动剂:利托君(ritodrine);缩宫素受体拮抗剂:阿托西班(atosiban)。选择根据禁忌、孕周与母胎状况决定。 | |

| 促胎肺成熟 | 糖皮质激素 | 妊娠<34周且1周内可能分娩者:首选✨地塞米松/倍他米松促进肺成熟。妊娠34–36周可在知情同意后考虑使用。 |

| 停止治疗指征 | 及时终止抑宫治疗 | ①宫缩进行性增强且经治疗无法控制;②权衡利弊后继续妊娠对母儿风险大于终止;③妊娠≥34周(根据临床情形调整)。 |

| 分娩处理 | 分娩方式与产时管理 | 多数早产儿可经阴道分娩。根据胎儿状况、胎位、产程与母体情况决定剖宫产或干预;产时加强新生儿复苏准备与适时转科。 |

- 预防

| 区域 | 措施 | 要点(适应证/时机/备注) |

|---|---|---|

| 1. 预防与筛查 | 加强孕前 & 产前保健 | 及早识别早产高危因素:详查既往妊娠史(复发性中期流产/自发性早产)、宫颈手术史、子宫畸形、感染等;对高危者行评估并干预。 |

| 2. 宫颈环扎术 (cerclage) | 经阴道环扎术 — 预防性(基于病史) | 指征:≥3次妊娠中期自然流产或自发性早产,或≥1次妊娠中期无痛性宫颈扩张;时机:✨建议妊娠12–14周行术。 |

| 经阴道环扎术 — 紧急/体检指征 | 指征:妊娠中期排除临产与胎盘早剥后,体检见宫口扩张且羊膜囊脱出宫颈外口,应行紧急环扎。 | |

| 经阴道环扎术 — 应急/超声指征 | 指征:有妊娠中期自然流产或自发性早产史,且本次妊娠24周前宫颈长度≤25 mm,应考虑行环扎。 | |

| 经腹宫颈环扎 | 经腹(开腹或腹腔镜)环扎 | 适应证:明确宫颈机能不全且既往经阴道环扎失败,或因宫颈切除/解剖异常无法经阴道实施;术式:开腹或腹腔镜,根据病情与生育计划选择。 |

| 3. 药物治疗 | 孕酮制剂(vaginal/oral/IM) | 适应证:妊娠中期短宫颈(常以≤25 mm为界),或既往有妊娠中期流产/自发性早产史;剂型与给药途径依据指南与患者情况选择。 |

| 4. 物理支撑 | 子宫颈托(cervical pessary) | 现状:有报道但有效性与临床应用具争议;选择性使用需结合证据、患者首选和随访结果。 |

过期妊娠

平时月经周期规则,妊娠达到或超过42周(≥294日)尚未分娩者,称为过期妊娠。

- 病因

| 因素 | 病理机制 | 临床要点 |

|---|---|---|

| 内分泌失衡 | 孕激素相对优势,雌二醇/前列腺素不足 | 孕激素↑→抑制缩宫素作用,子宫对缩宫素敏感性下降,分娩启动延迟,易致过期妊娠;常见于雌激素产生或转化减少的情况。 |

| 头盆不称 / 胎位异常 | 胎先露部无法紧贴子宫下段/宫颈 | 接触刺激减少→反射性子宫收缩减少,宫缩不足导致分娩启动延迟,评估胎位与骨盆吻合度对决策重要。 |

| 胎儿畸形 | 胎体小或结构异常降低机械刺激 | 如无脑儿或严重畸形:胎儿不能紧贴宫下段→宫缩刺激不足,同时可能伴随胎盘/胎儿内分泌异常,增加过期妊娠风险。 |

| 遗传/酶缺陷 | 胎盘或胎儿激素合成/转化缺陷(如胎盘硫酸酯酶缺乏) | 胎儿无法脱去硫酸根生成雌二醇/雌三醇→母血雌激素显著下降,降低子宫对缩宫素敏感性,分娩难以启动;考虑产前/产后遗传代谢学检查。 |

- 病理

| 区域 | 主要变化 | 详细要点 |

|---|---|---|

| 胎盘 | 类型1:功能相对正常 | 外观与足月相似,仅重量略增;镜检无明显异常。 |

| 类型2:功能障碍/过度老化 | 胎盘老化、功能减退,血流灌注减少,代谢支持下降,可能导致胎儿并发症。 | |

| 羊水 | 量与成分变化 | 38周后羊水量逐渐减少;≤42周急剧减少,约30%病例降至≤300ml;羊水胎粪染色率显著增高,若合并羊水过少,胎粪染色率可达71%。 |

| 胎儿 | 正常生长或巨大儿 | 若胎盘功能维持,可继续生长;约25%出现巨大胎儿(过期仍生长)。 |

| 胎儿过熟综合征 | “小老人”外貌:皮肤干瘪、皱缩、脂肪减少,常与胎盘功能下降、灌注不足、慢性缺氧和营养缺乏相关。 | |

| 胎儿生长受限(FGR) | 可与过期妊娠并存,多因胎盘功能不全导致营养与氧供不足,需警惕宫内缺氧并发症。 |

- 治疗:妊娠≥41周即应考虑终止妊娠。一旦过期妊娠,则应终止妊娠。

| 阶段 | 要点 | 具体做法 |

|---|---|---|

| 促宫颈成熟 | 适应证与评分 | Bishop评分 ≥7:可直接引产;Bishop评分 <7:先促宫颈成熟。 |

| 常用方法 | 药物法:前列腺素(米索前列醇或PGE2)阴道或宫颈给药; 机械法:宫颈扩张球囊(Foley/双腔球囊);注意禁忌(胎盘前置、活动性感染等)。 | |

| 引产术 | 适应证 | 宫颈成熟后行引产;过期妊娠(≥41周)若无剖宫产指征,应优先诱导分娩以降低围产期风险。 |

| 常用方法 | 静脉输注催产素(缩宫素)逐步滴注调整剂量以诱发规律宫缩;必要时人工破膜并连续胎心监护;按产程管理与镇痛指征调整处理。 | |

| 剖宫产术 | 原则 | 过期妊娠胎儿窘迫风险增加,可适当放宽剖宫产指征(持续性胎心异常、产程停滞、不可逆的分娩危险等)。术前评估母儿状况并与产妇共同决定。 |

妊娠合并内外科疾病

妊娠合并心脏病、肝炎、糖尿病的诊断及处理原则。

考题

- 【例1】建议在妊娠12周前行人工流产的心脏病类型是 A. 动脉导管未闭 B. 二尖瓣关闭不全 C. 二尖瓣狭窄伴肺动脉高压 D. 轻度室间隔缺损 E. 二尖瓣狭窄行人工球囊扩张术后

- 【例2】对妊娠早期心脏病孕妇能否继续妊娠,最主要的判定依据是 A. 心脏病种类 B. 胎儿大小 C. 病变部位 D. 孕妇年龄 E. 心功能分级

- 【例3】关于妊娠合并心脏病的描述,正确的是 A. 均应剖宫产终止妊娠 B. 所有孕妇均可母乳喂养 C. 容易发生心力衰竭 D. 有心力衰竭史者可以妊娠 E. 最危险的时期是产褥期后2周

- 【例4】经产妇,28岁,合并风湿性心脏病,现妊娠38周,心功能I级,规律宫缩7小时来院。枕左前位,胎心152次/分,估计胎儿3300g,宫口开大4cm,胎头高=0。本例正确的处理措施是 A. 静脉滴注缩宫素,尽可能缩短第一产程 B. 不行阴道试产,应行剖宫产术结束分娩 C. 适当使用镇静剂,行阴道助产 D. 试产期间若出现心衰症状,应立即行剖宫产 E. 避免用力屏气加腹压,采用吸引或产钳助产

- 【例5】女,35岁,初产妇。妊娠34周,心慌,不能平卧1天。查体:脉搏120次/分,呼吸30次/分,血压140/90mmHg。心界向左下扩大,双肺满布湿性啰音,胎心率145次/分。正确的处理措施是 A. 纠正心力衰竭后期待治疗 B. 纠正心力衰竭后引产 C. 纠正心力衰竭后剖宫产 D. 纠正心力衰竭同时破膜引产 E. 纠正心力衰竭同时剖宫产

- ✨【例6】女,36岁,妊娠8周。心悸、气短2天。3年前确诊为风湿性心脏病(二尖瓣狭窄),2年前因心力衰竭住院治疗。适宜的处理是 A. 应用洋地黄 B. 二尖瓣扩张术 C. 负压吸引流产术 D. 继续妊娠 E. 药物流产

- (7~9题共用题干)初产妇,妊娠34周,首次就诊。查体:血压120/80mmHg,身高160cm,体重80kg,宫高32cm,下肢水肿。血常规:Hb119g/L,RBC3.75×1012/L,WBC9.9×109/L,Plt120×109/L。空腹血糖5.8mmol/L,随机尿蛋白(±)。

- 【例7】本次就诊,最需要进行的检查是 A. 尿量测定 B. 空腹及三餐后血糖 C. OGTT D. 下肢水肿程度评估 E. 24小时动态血压

- 【例8】进一步治疗是 A. 无需治疗 B. 医学营养治疗、运动指导 C. 口服降糖药 D. 胰岛素治疗 E. 促进肺成熟

- 【例9】若4周后B超提示胎儿体重4300g,患者坐骨结节间径7.5cm,则首选治疗是 A. 等待自然分娩 B. 促宫颈成熟 C. 催产素引产 D. 产钳助产 E. 择期剖宫产

- 【例10】孕妇于妊娠早期患重症肝炎,正确的处理应是 A. 药物治疗重症肝炎 B. 肝炎好转后继续妊娠 C. 先行人工流产术 D. 治疗肝炎的同时行人工流产术 E. 治疗肝炎待病情好转后再行人工流产术

- 【例11】女,30岁,初孕妇,未临产。妊娠35周,恶心、呕吐、乏力伴皮肤黄染、瘙痒1周。结合化验检查诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎(重型)。除保肝治疗外,应采取的措施是 A. 尽快利凡诺尔腔内引产 B. 尽快使用子宫动脉栓塞术 C. 尽快行剖宫产术 D. 继续妊娠至37周 E. 静脉滴注催产素促进宫颈成熟

基础

妊娠合并心脏病

- 诊断

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 病史 | 既往心脏病与风湿病史 | 妊娠前有心悸、气短、心力衰竭史或既往风湿热病史;询问既往瓣膜病、心肌病、反复胸痛或栓塞史。 |

| 症状 | 心功能受限与出血样表现 | 劳力性呼吸困难、端坐呼吸、反复咯血、经常性胸闷、胸痛;注意发作时间、进展与诱因(妊娠、感染)。 |

| 体征 | 充血与心脏体征 | 发绀、杵状指、持续性颈静脉怒张、心脏杂音(瓣膜病征象)、心包摩擦音、舒张期奔马律、交替脉等提示严重心功能或瓣膜病变。 |

| 心电图 | 严重心律传导异常 | 房颤/房扑、三度房室传导阻滞、其它严重心律失常、ST‑T改变;评估心率对血流动力学影响。 |

| 影像学检查 | X线与超声提示结构/功能异常 | 胸片心脏扩大;超声示心肌肥厚、瓣膜运动异常或心内结构畸形,必要时做经食道超声或心导管评估。 |

- 并发症

| 疾病/并发症 | 主要临床表现 | 要点(诊断/病情提示/并发症) |

|---|---|---|

| 心力衰竭 | 活动耐量下降、呼吸困难、心悸 | 多见于妊娠后期(≥32周)、分娩及产后早期。提示:①轻微活动即胸闷/气短;②静息心率>110次/分、呼吸频率>20次/分;③夜间需端坐缓解呼吸或到窗边吸新鲜空气;④肺底持续性少量湿啰音,咳嗽后不消失。注意及时处理以防急性失代偿。 |

| 感染性心内膜炎 | 发热、心脏杂音、新发栓塞症状 | 由细菌、真菌等直接感染瓣膜或心内膜。临床常见:持续或间歇性发热、心脏杂音加重、外周或脏器栓塞体征。若控制不当可继发心力衰竭,孕产期防治应权衡抗感染与母胎安全。 |

| 肺动脉高压 | 进行性呼吸困难、乏力、可能晕厥 | 经超声估测肺动脉收缩压≥40 mmHg提示肺动脉高压。妊娠负荷可迅速加重病情,产科决策和围产期监护需多学科协作。 |

| 静脉血栓形成/肺栓塞 | 下肢肿痛、呼吸骤增、胸痛、血氧下降 | 妊娠为高凝状态,心病伴静脉压增高或淤滞时风险升高。深静脉血栓脱落可致肺栓塞,严重者导致母体死亡。预防性抗凝与早期诊断(影像学)关键。 |

| 恶性心律失常 | 持续性或复发性室性/室上性心律失常,血流动力学不稳 | 多在既往心脏病基础上发生。出现时评估致命性风险并尽早稳定复律/控制室率,注意药物对胎儿影响与围产期电复律指征。 |

- 分娩期

| 区域 | 要点 | 具体措施 |

|---|---|---|

| 分娩方式选择 | 经阴道分娩 适应证 | 病人心功能为 NYHA I–II、胎儿大小正常、胎位固定、宫颈条件良好时首选经阴道分娩;需计划并能迅速转入剖宫产的准备。 |

| 剖宫产 适应证 | 存在产科指征或病人心功能为 NYHA III–IV(不稳定或严重心功能不全)者,应择期剖宫产并在产前多学科评估与准备。 | |

| 第一产程 | 情绪与镇静 | 安慰、减轻焦虑;必要时短程镇静(如地西泮/哌替啶谨慎使用),避免过度抑制呼吸。 |

| 监测与早期处理心衰 | 密切监测心率、血压、血氧。若出现心力衰竭征象:置半卧位、高流量面罩吸氧、静脉注射洋地黄(或按心衰方案使用洋地黄/利尿剂/血管扩张剂,根据专科意见)、即时心血管支持并准备转入ICU。 | |

| 感染预防 | 产程开始后按指征给予抗生素预防感染(根据医院指南选择抗生素)。 | |

| 第二产程 | 减少用力/缩短时间 | 避免用力屏气(Valsalva),采用积极助产(会阴切开、吸引或产钳)以尽量缩短第二产程,减轻心脏负荷;镇痛与体位协助(半卧位)。 |

| 第三产程 | 防止产后循环波动与出血 | 胎儿娩出后可适度腹部加压以防腹压骤降诱发心衰;为预防过多出血可静脉注射缩宫素,禁用麦角类收缩剂(麦角新碱/麦角新码),因其可导致外周血管收缩、静脉压增高并诱发心衰。 |

妊娠合并糖尿病

- 妊娠期糖尿病经口服葡萄糖耐量试验(OGTT)筛查确诊,一般无明显临床表现。

- 诊断

| 项目 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 筛查时机 | 常规筛查 | 妊娠24–28周对所有未被诊断为孕前糖尿病者行75 g OGTT。 |

| 首次产检晚于28周 | 若首次产检已>28周,且空腹血糖正常,仍应行75 g OGTT(修正原文“OCTT”为OGTT)。 | |

| 75 g OGTT 诊断阈值 | 血糖阈值(mmol/L) | 空腹:5.1 1小时:10.0 2小时:8.5 |

| 诊断原则 | 任一时点异常即诊断GDM | 若空腹或1小时或2小时任一血糖值≥对应阈值,则诊断为妊娠期糖尿病(GDM)。 |

| 资源受限地区 | 先筛查空腹血糖(FBG) | 妊娠24–28周先测FBG;若FBG ≥ 5.1 mmol/L,可直接诊断GDM,无需再行75 g OGTT。 |

- 处理

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 总体原则 | 以非药物治疗为主,必要时加药 | 绝大多数妊娠期糖尿病(GDM)可透过医学营养治疗和运动控制血糖;仅少数需使用降糖药物,首选胰岛素。 |

| 医学营养治疗 | 首要干预 | 医学营养治疗为GDM血糖管理的主要手段,个体化热量与碳水化合物分配,注意微量营养素与体重增幅监测。 |

| 运动指导 | 作为常规干预 | 适度有氧/日常活动可降低妊娠期胰岛素抵抗,提高达标率。运动方式与强度应个体化并排除禁忌证。 |

| 血糖控制目标 | 目标值(mmol/L) | ✨空腹及餐前 <5.3;餐后1h <7.8;餐后2h <6.7;夜间血糖不低于3.3。需结合临床判断调整。 |

| 血糖监测 | 确诊后常规监测 | 确诊GDM后应进行自我血糖监测(SMBG),至少测空腹及三餐前后血糖,记录以调整治疗。 |

| 药物治疗 | 指征与首选 | 若经营养与运动仍无法达到血糖目标,应及时加用降糖药物;首选胰岛素治疗(睡前/餐时方案按个体需要调整)。 |

- 分娩期及产褥期处理

| 区域 | 要点 | 简要说明 |

|---|---|---|

| 终止妊娠时机 | A1 型(饮食控制) | 在无母儿并发症且严密监测下,可在妊娠40周终止妊娠;妊娠期糖尿病本身不是剖宫产指征。 |

| A2 型(需药物/胰岛素) | 若血糖控制良好且无母儿并发症,可在妊娠39周终止妊娠。如合并巨大胎儿、胎儿窘迫、异常胎位、既往死胎等产科指征,可适当放宽剖宫产适应证。 | |

| 产时处理 | 阴道分娩 | 使用胰岛素者停用皮下注射,改为静脉输注胰岛素;频繁监测血糖并据此调整剂量,因产程进食不规律。 |

| 剖宫产(围术期) | 术日停止皮下注射胰岛素;术前及术中监测血糖,目标控制在5.0–8.0 mmol/L;术后每2–4小时测血糖直至恢复口饮食。 | |

| 产后处理(母体) | 孕期使用胰岛素者产后多数不再需要胰岛素。鼓励母乳喂养。产后4–12周行OGTT,若正常,建议此后每1–3年复查OGTT。 | |

| 新生儿管理 | 出生即视为高危 | 所有出生的新生儿均视为高危儿,应早吸吮、早开奶,出生后30分钟内进行首次血糖检测。 |

| 低血糖处理 | 一旦发现新生儿低血糖,应立即给予口服/滴服葡萄糖液或按新生儿低血糖处理流程处理,并继续监测血糖。 |

妊娠合并急性病毒性肝炎

- 生理变化

| 阶段 | 主要变化 | 对肝脏负担 / 临床意义 |

|---|---|---|

| 妊娠早中期 | 基础代谢率↑、营养消耗↑ | 肝内糖原储备减少,低糖耐受下降;易出现妊娠期低血糖或能量代谢异常,需注意营养供给与血糖监测。 |

| 妊娠中晚期 | 雌激素大量增高并在肝内代谢 | 干扰脂质转运与胆汁排泄,血脂(尤其甘油三酯)显著升高,增加胆汁淤积和脂肪代谢异常的风险(如妊娠期胆汁淤积、急性脂肪肝)。 |

| 整个妊娠期 | 胎—母代谢交互:胎儿产物需母体处理 | 胎儿代谢产物需经母体肝脏解毒代谢,使母体肝脏解毒负担增加,肝功能代偿能力受考验,应关注肝功能指标。 |

| 分娩及产后 | 体力和代谢负荷骤增(产力消耗、产后出血、缺氧、酸性代谢物↑) | 肝脏负担急剧加重,可能诱发或加重肝功能异常、凝血异常或急性肝病变,分娩期需密切监测生命体征与肝功能、凝血。 |

- 诊断

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 考虑重型肝炎的情形 | 消化道症状重 | 明显乏力、食欲差、合并恶心/呕吐,临床症状进行性加重 |

| 黄疸/总胆红素异常 | 血清总胆红素>171 μmol/L,或黄疸迅速加深,每日升高>17.1 μmol/L | |

| 凝血功能障碍 | PTA < 40%(或明显延长PT/INR升高,提示肝合成功能衰竭) | |

| 肝体改变 | 肝脏缩小并出现特殊气味(肝臭);提示进行性坏死或纤维化加重 | |

| 肝性脑病 | 出现意识障碍、嗜睡、行为错乱或昏迷,为重症标志 | |

| 肝肾综合征 | 进行性肾功能恶化伴难以纠正的低尿量或肌酐升高 | |

| 临床诊断标准 | 满足下列任3项即可诊断重型肝炎 | 1) 出现明显乏力、食欲差、恶心、呕吐等症状; 2) PTA < 40%; 3) 血清总胆红素 >171 μmol/L |

- 处理

| 阶段 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 孕前处理 | 评估与择期受孕 | 检查:肝功能、血清HBV‑DNA、肝脏B超 最佳受孕时机:肝功能正常、HBV‑DNA低水平、B超无异常;需与肝病/感染科联合管理,必要时抗病毒治疗后再孕。 |

| 妊娠期处理 | 根据病情分级管理 | ① 轻症急性肝炎:积极支持治疗,✨病情好转可继续妊娠。 ② 慢性活动性肝炎:妊娠可能加重病情,若治疗无效或病情严重,应考虑终止妊娠;需专科评估与个体化抗病毒或免疫治疗。 |

| 分娩期处理 | 分娩方式与出血监测 | 非重型肝炎者可行阴道分娩,但应注意产时、产后出血风险并监测凝血功能;有明确指征者按产科原则决定剖宫产。 |

| 重型肝炎处理 | 多学科抢救与支持 | 核心措施:护肝、纠正凝血异常、预防/治疗肝性脑病、管理肝肾综合征与感染;同时进行产科评估(✨必要时终止妊娠或提前分娩)。需肝病科、重症医学、产科和感染科联合治疗。 |

- 预防

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 传播途径 | 宫内感染 | 胎盘跨越或宫内暴露:占比较低,但可导致先天性感染。 |

| 产时感染(主要途径) | 经产道暴露:分娩时血液、体液接触为主,是母婴传播的主要途径。 | |

| 产后感染 | 近距离接触或破损皮肤黏膜接触(如母婴密切接触);哺乳本身不是常见传播途径,若母乳无血性分泌则可哺乳。 | |

| 阻断策略 | 总体分层 | 母亲侧干预 + 新生儿侧免疫防护:两者联合效果最佳。 |

| 母亲侧 — 抗病毒治疗 | 妊娠晚期对高病毒载量母亲给予核苷(酸)类似物:常用药物为替诺福韦(TDF);适应证通常为HBV DNA > 2×10^5 IU/mL(2e5 IU/mL),开始于妊娠第3 季并持续至产后按需停药或继续。 | |

| 母亲侧 — 妊娠期HBIG | 注:产前常规注射HBIG 不被推荐(证据有限);关键是母亲抗病毒治疗及对新生儿的及时免疫。 | |

| 新生儿侧 — 主动+被动免疫 | 出生后尽快给予:对母亲 HBsAg 阳性的新生儿应于出生后尽量在12小时内(不能迟于24小时)同时注射乙型肝炎免疫球蛋白(HBIG)并接种第一剂乙肝疫苗(0、1、6 个月或国家推荐方案)。 | |

| 免疫效果评估 | 完成免疫后于6个月检测HBV标志物(HBsAg 与抗-HBs)以确认免疫是否成功;若HBsAg阳性或抗-HBs未达到保护水平,按流程处理。 | |

| 哺乳与随访 | 哺乳建议 | 在接受主被动联合免疫的新生儿,可继续母乳喂养,除非乳头或乳房有血性分泌或损伤;产后遵循常规随访与HBV检测。 |

胎儿异常与多胎妊娠

胎儿宫内缺氧的表现。

考题

- 【例1】最可能导致胎儿生长受限的主要危险因素是 A. 子宫发育畸形 B. 两次刮宫史 C. 母体双角子宫 D. 孕妇年龄小于35岁 E. 合并卵巢囊肿

- 【例2】巨大胎儿经阴道分娩的常见并发症不包括 A. 产程延长 B. 产后出血 C. 肩难产 D. 头盆不称 E.羊水栓塞

- 【例3】诊断胎儿窘迫的可靠依据是 A. 胎儿头皮血pH 7.28 B. 胎心监护出现频发晚期减速 C. 胎动时胎心率170次/分 D. 胎心监护出现多个变异减速 E. 宫缩时胎心率减慢,宫缩间期可恢复

- 【例4】25岁,初产妇。妊娠38周,规律宫缩12小时,自然破膜8小时,宫口开大3 cm,胎心率110次/分,胎心监护有多个晚期减速出现。正确处置应是 A. 急查尿雌激素/肌酐比值 B. 吸氧,严密观察产程进展 C. 立即行剖宫产术 D. 静脉滴注缩宫素,加速产程 E. 静脉注射25%葡萄糖液并加维生素C

- 【例5】关于死胎正确的说法是 A. 妊娠24周后胎儿在子宫内死亡 B. 听不到胎心时可确诊为死胎 C. 一旦确诊为死胎,应尽快引产 D. 死胎只能阴道分娩 E. 胎儿死亡4天尚未排出,必须行凝血功能检查

- 【例6】关于双胎妊娠的叙述,错误的是 A. 胎盘一个或两个 B. 双胎性别一定一致 C. 双胎指纹可不同 D. 双胎外貌、性格、表型可不同 E. 羊膜腔可一个也可两个(2022)

- 【例7】女,28岁。双胎妊娠,39周,胎心正常。查体:血压140/90 mmHg。第一胎娩出后,第二胎胎心正常,臀先露。正确的处理是 A. 行内倒转术 B. 行外倒转术 C. 剖宫产 D. 产钳助产 E. 臀位助产

基础

胎儿生长受限

- 类型

| 分类 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| SGA (小于胎龄儿) | 定义 | 估测体重或腹围<第10百分位。并非全部为病理性生长受限,包含“体格小但健康”的宪法性小胎儿:除体重/体格偏小外,器官结构与功能正常,无宫内缺氧证据。 |

| FGR (胎儿生长受限) | 病理性生长受限 | 由母体/胎盘/胎儿病理因素导致,胎儿未达生长潜能。多表现为估测体重或腹围<第10百分位,但诊断应结合病因、超声生物学指标与血流学;部分病理性FGR在短期内可呈现估重位于10–90百分位或甚至>90百分位(需依循血流学/临床证据识别隐匿性或复杂型FGR)。 |

| 严重FGR | 判定标准 | 估测体重或腹围<第3百分位或伴有明显胎盘/胎儿血流异常(如脐动脉/脑血流/子宫动脉异常),提示高风险需加强监测与干预。 |

- 病因

| 区域 | 主要病因 | 要点 |

|---|---|---|

| 母体因素 (最常见 50%–60%) | 营养不良 | 孕妇偏食、妊娠剧吐或蛋白质、维生素、微量元素摄入不足→胎儿营养供应下降,导致胎儿生长受限。 |

| 妊娠并发/合并症 | 妊娠期高血压疾病、多胎妊娠、胎盘早剥、过期妊娠、妊娠期肝内胆汁淤积症等→降低胎盘灌注与胎儿供血。 | |

| 其他 | 孕妇年龄、地区、体重、身高、社会经济状况等影响胎儿生长的背景因素。 | |

| 胎儿因素 | 遗传与先天性疾病 | 染色体异常、基因组病、单基因病可引起胎儿生长受限,常伴其他结构或功能异常。 |

| 胎盘因素 | 胎盘病变 | 胎盘血流灌注减少(如胎盘功能不良、血管病变、栓塞等)→胎儿血供不足、营养和氧供减少。 |

| 脐带因素 | 脐带异常 | 单脐动脉、脐带过长/过细、扭转、结扎/打结→影响脐带血流,导致胎儿供氧营养受限。 |

- 诊断

| 环节 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 核实孕周 | 确切妊娠周数 | 月经史、辅助生殖记录、早/中孕期超声互相比对;若冲突,以早期超声(第一孕期或早第二孕期)为准 |

| 超声评估胎儿生长 | 常规生物测量与估重(EFW) | 测量BPD、HC、AC、FL;用合适的胎儿生长曲线计算EFW。若EFW<第10百分位或AC<第10百分位,判定为小于胎龄儿(SGA) |

| 寻找病理因素 | 诊断区分 | 若存在可解释的病理因素,则支持「胎儿生长受限(FGR)」诊断;无明确病因的SGA需密切随访 |

| 母体因素 | 评估病史与妊娠合并症:高血压/子痫前期、慢性肾病、糖尿病、风湿及自身免疫病、营养不良、吸烟/滥用物质、抗磷脂综合征等 | |

| 胎儿因素 | 详细超声结构筛查评估器官发育异常;必要时行侵入性产前诊断(羊水/绒毛/脐血或无创+)或胎儿DNA检测以排查染色体或单基因病变 | |

| 胎盘与脐带 | 超声评估胎盘位置、厚度、回声、脐带插入及血流(多普勒)以寻找胎盘功能不良、脐带异常、胎盘早剥或其他异常 |

- 治疗

| 区域 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 一般治疗 | 证据与常用措施 | 目前无证据显示对胎儿生长受限(FGR)孕妇进行营养补充、吸氧、住院治疗或低分子量肝素可改善胎儿生长或围产结局;这些措施可基于个体情况酌情应用并记录疗效与风险。 |

| 胎儿监护 | 超声随访 | 每2–3周进行超声动态评估体重及生长曲线趋势,同时必要时监测羊水量、脐动脉/脑动脉多普勒和非应激试验(NST)以评估胎盘功能与胎儿状况。 |

| 分娩时机 | 择期终止妊娠 | 若胎儿状况良好、胎盘功能正常、孕妇无并发症且未足月,可在密切监护下继续妊娠至足月;妊娠≥37周的FGR应考虑适时终止妊娠,但需综合胎儿监护结果、胎盘功能和母体情况决策。 |

| 分娩方式 | 剖宫产指征 | FGR胎儿对缺氧耐受力差、胎盘储备不足,难以耐受宫缩相关应激,应在评估胎儿心电图/胎心监护与分娩进展的基础上,适当放宽剖宫产指征以降低围产期缺氧风险。 |

巨大胎儿

出生后体重达到或超过4000g。

- 影响

| 区域 | 主要影响/风险 | 要点(高亮) |

|---|---|---|

| 母体 | 分娩困难、产程并发症、产后出血和产道损伤 | 头盆不称发生率↑,剖宫产率↑ 经阴道分娩主要危险:肩难产(与胎重正相关);处理不当 → 严重阴道/会阴裂伤或子宫破裂;子宫过度扩张 → 宫缩乏力、产程延长,增加产后出血;长期产道受压可致 尿瘘或粪瘘(膀胱/直肠瘘) |

| 胎儿 | 分娩损伤和产伤相关并发症 | 需手术助产率↑;可发生 颅内出血、锁骨骨折、臂丛神经损伤(Erb palsy) |

| 远期 | 长期代谢与体重相关疾病风险升高 | 儿童期及成年后:肥胖、糖耐量受损、代谢综合征风险↑ |

- 诊断

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 病史与临床表现 | 高危因素与典型症状 | 妊娠期体重增加迅速;多在妊娠晚期出现呼吸困难、腹部沉重、两肋胀痛;既往妊娠或妊娠合并症(如糖尿病)为常见高危因素。 |

| 腹部检查 | 体征 | 腹部明显膨隆,宫高>35cm;触诊胎体大,先露高位(若为头先露,多数胎头跨耻骨联合为阳性);胎心可清晰但位置偏高。 |

| 超声检查 | 生长评估与难产预警 | 通过BPD、HC、AC、FL估测胎重;若胎头双顶径(BPD)>10cm,应进一步测量肩径与胸径;当肩径或胸径>头径时,需警惕难产/肩难产发生并准备相应处理。 |

- 处理:和孕妇血糖密切相关

| 阶段 | 要点 | 具体措施 |

|---|---|---|

| 妊娠期 | 高危孕妇强化管理 | 营养与运动指导;定期血糖监测并排查糖尿病;若确诊糖尿病,积极治疗、严格血糖控制(个体化目标与产科/内分泌协同)。 |

| 分娩期 | 估胎重≥4000 g 且合并糖尿病 | 建议剖宫产终止妊娠(降低肩难产、脐带损伤及母婴并发症风险)。 |

| 估胎重≥4000 g 无糖尿病 | 可阴道试产,但应在产程中放宽剖宫产指征(密切监测分娩进展与胎儿宫内情况)。 | |

| 新生儿处理 | 防治低血糖与低钙血症 | 出生后30分钟监测血糖;出生后1–2小时开始喂糖水并尽早母乳/配方喂养以预防低血糖;对高危新生儿(母亲糖尿病或血糖异常)加强监测并按需要静脉/口服处理;易发生低钙血症,给予钙剂补充并监测血钙。 |

✨胎儿窘迫

- 病因

| 类别 | 主要机制 | 具体常见病因 |

|---|---|---|

| 急性缺氧 | 母胎间血氧运输/交换障碍 | 胎盘异常:前置胎盘、胎盘早剥(导致突发性胎盘灌注中断) |

| 脐带血液循环受阻 | 脐带异常:真结、扭转、脱垂、血肿等(可致急性血流中断) | |

| 母体循环急剧减少 | 严重低灌注/休克:各种原因导致的大出血、休克等,胎盘灌注骤降 | |

| 药物或麻醉相关 | 药物因素:缩宫素使用不当、麻醉剂或镇静剂过量引起母体血流/氧输送下降 | |

| 慢性缺氧 | 母体动脉血含氧量不足 | 母体慢性心肺疾病:先天性心脏病、慢性肺功能不全、慢性肺部感染、反复严重哮喘等 |

| 子宫-胎盘灌注长期不良 | 胎盘血管病变:子宫胎盘血管硬化、狭窄、梗死。常见于妊娠期高血压、慢性肾炎、糖尿病、过期妊娠等 | |

| 胎儿携氧或利用减弱 | 胎儿心肺或结构异常:严重先天性心血管或呼吸系统疾病、严重结构畸形 | |

| 胎儿血氧承载力下降 | 胎儿贫血(溶血性疾病、胎儿出血等)导致携氧能力低 | |

| 胎儿代谢或神经中枢受损 | 宫内感染/颅脑损伤:先天感染、颅内出血或脑损伤导致呼吸/循环调节障碍 | |

| 其他慢性因素 | 持续低灌注或胎盘功能减退:长期母体营养不良、慢性缺氧状态等 |

- 临床表现与诊断

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 急性胎儿窘迫 (分娩期多见) | 产时胎心率异常 | 反复性晚期减速、變異减速或基线心率<110次/分提示严重缺氧/嵌氧,应快速评估并考虑立即处理(剖宫产或助产)。 |

| 羊水胎粪污染 | 分3度:Ⅰ度 浅绿色;Ⅱ度 黄绿色、浑浊;Ⅲ度 稠厚、棕黄色。单独存在不可确诊窘迫,须结合胎心监护判断。 | |

| 胎动异常 | 胎动减弱或减少→最终消失为急性缺氧的重要临床表现,需密切监测并评估胎心。 | |

| 脐动脉血气分析 | 脐血pH<7.00、碱剩余(BE)≤-12 mmol/L、乳酸≥6 mmol/L提示严重胎儿酸血症/缺氧,应紧急处理。 | |

| 慢性胎儿窘迫 (妊娠晚期常见) | 胎动减少 | 正常胎动计数≥10次/2小时;<6次/2小时提示胎儿缺氧,需进一步监测与评估。 |

| 产前电子胎心监护 | 无应激试验(NST)异常提示可能存在持续性缺氧,应结合生物物理评分和多普勒检查判断。 | |

| 胎儿生物物理评分(BPP) | ≤4分提示胎儿缺氧;5–6分为可疑,通常需复查或进一步处理(入院监护、终止妊娠评估)。 | |

| 胎儿多普勒血流异常 | 脐动脉搏动指数(PI)升高或脑—体分流改变提示胎盘功能不全及胎儿生长受限(FGR),为慢性缺氧的客观证据。 |

- 处理

| 区域 | 要点 | 处理要点(简明) |

|---|---|---|

| 急性胎儿窘迫 | 总体原则 | 立即纠正胎儿缺氧:侧卧位、吸氧、停止缩宫素、抑制过强宫缩、纠正母体低血压,并迅速查找病因;准备新生儿复苏。 |

| 病因处理 | 子宫收缩异常(过强/过频):给予特布他林抑制宫缩;脐带受压/羊水过少:条件允许可行经腹羊膜腔输液以缓解脐带受压。 | |

| 尽快终止妊娠 — 宫口未全 | I类胎心监护且宫口未开全或短期内无法阴道分娩:立即行剖宫产。 | |

| 尽快终止妊娠 — 宫口全开 | 若骨盆通畅、胎头低入(双顶径≤坐骨棘平面以下)且诊断为胎儿窘迫:尽快行阴道助产术结束分娩;并做好新生儿复苏准备。 | |

| 慢性胎儿窘迫 | 总体评估 | 根据孕周、胎儿成熟度与缺氧程度综合判断;出现胎动减少需全面评估母胎状况(含电子胎心监护、胎儿生物物理评分)。 |

| 一般处理 | 监测与支持:侧卧位、处理妊娠合并症、密切胎动与胎心监护随访。 | |

| 期待疗法 | 孕周较小且围生期存活率低者,尽量保守延长孕周并促胎肺成熟,待条件允许时终止妊娠。 | |

| 终止妊娠指征 | 妊娠接近足月或胎儿已成熟且出现胎动减少、电子胎心异常、胎儿生物物理评分≤4:建议行剖宫产终止妊娠(或根据产程选择最安全的分娩方式)。 |

死胎

妊娠≥20周或胎儿体重≥350g,胎儿分娩时无呼吸、心跳、脐带搏动或随意肌的明确运动等生命迹象,称为死胎。胎儿在分娩过程中死亡,也是死胎的一种。由于严重胎儿结构异常或胎儿不能存活的胎膜早破而引产的情况不属于死胎范畴。

- 临床表现

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 主诉/症状 | 胎动消失 | 孕妇主觉胎动消失,伴随腹部不再增大 |

| 体格检查 | 听不到胎心 | 腹部听诊或多普勒无法听到胎心音;子宫大小与停经周数不符(过小) |

| 影像学(B超) | 确诊手段 | B超示胎心、胎动消失;若胎死已有较长时间,可见颅板塌陷、颅骨重叠等死后改变 |

- 病理生理

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 时间 | 多数自然排出时间 | 约80%在2–3周内自然娩出 |

| 高风险时间窗 | 停留≥3周提示危险信号;≥4周DIC发生率显著增加 | |

| 病理机制 | 胎盘退行性变释放凝血活酶 | 坏死/退行性胎盘组织释放凝血激活因子进入母体循环,激活凝血级联并可引发弥散性血管内凝血(DIC)。 |

| 临床表现与后果 | 分娩时严重出血与凝血功能障碍 | DIC可导致产时大出血、凝血因子耗竭及输血需求增加;母体凝血功能异常可能在产前或产时出现。 |

| 临床建议 | 早评估与监测凝血功能 | 胎死宫内≥3周应评估凝血(PT、APTT、纤维蛋白原、D‑二聚体、血小板)并准备输血及止血措施;≥4周风险更高,应尽快终止妊娠并在必要时行补液、输血和凝血因子替代。 |

- 治疗

| 情境 | 处理原则 | 关键要点 |

|---|---|---|

| 确诊死胎 | 尽早引产 | 首选经阴道分娩。常用方法:阴道置入米索前列醇、经羊膜腔注入依沙吖啶(注:依沙吖啶为宫内给药需熟悉适应证与禁忌)、或催产素诱导;剖宫产仅限特殊适应证(如母体严重合并症、不可行阴道分娩的解剖或产科急症)。 |

| 评估与准备 | 术前完善胎死孕周、宫颈成熟度评估及知情同意;准备必要镇痛/镇静和抗感染措施;监测血流动力学与出血量。 | |

| 胎停留时间≥4周 | 预防与监测DIC | 4周以上未排出者需检查凝血功能(PT、APTT、纤维蛋白原、D‑二聚体、血小板计数)。若异常,应先行纠正凝血功能至可止血水平后再引产。 |

| 输血与并发症防范 | 备血(新鲜全血/血制品)、必要时输注新鲜冰冻血浆、血小板及纤维蛋白原制剂或浓缩冷沉淀;围产期密切监测出血、感染和生命体征,准备处理产后出血与败血症。 |

双胎

- 分类

| 类别 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 双卵双胎 (异卵) | 定义 | 由两个卵子分别受精形成,遗传背景不同。 |

| 发生率 | 占所有双胎约70%(相对多见)。 | |

| 特点/原因 | 常与促排卵、辅助生殖或多胎胚移植相关;两胚胎可为不同血型、性别和表型。 | |

| 单卵双胎 (同卵) | 定义 | 由一个受精卵分裂形成,基因相同或极为相近。 |

| 发生率 | 占所有双胎约30%(不受种族、年龄影响明显)。 | |

| 总体特点 | 基因一致,性别、血型通常相同;根据分裂时机不同可分为4型。 | |

| 分型一:双绒毛膜双羊膜囊 | 分裂发生在受精后0–3日(桑椹期);形成两个独立胎盘与两层羊膜;占单卵双胎约30%。 | |

| 分型二:单绒毛膜双羊膜囊 | 分裂发生在受精后第4–8日(胚泡期);为单胎盘、双羊膜囊,是单卵双胎中最常见类型(约68%)。 | |

| 单卵晚期分裂与并体 | 分型三:单绒毛膜单羊膜囊 | 分裂发生在受精后第8–13日;胚胎共用一羊膜腔和一胎盘,存在脐带缠绕及胎儿窘迫风险;占约1–2%。 |

| 分型四:连体(联体) | 分裂发生在第13日后,分离不完全,形成不同形态的连体儿,极为罕见。 | |

| 临床要点 | 绒毛膜(chorion)与羊膜(amnion)类型决定妊娠并发症风险(如胎儿输血综合征、脐带缠绕、宫内生长受限等),产前超声需明确绒羊膜类型以指导随访与分娩决策。 |

- 诊断

| 区域 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 病史与临床表现 | 高危因素 | 家族史;孕前使用促排卵或体外受精后移植多胚胎 |

| 早期表现 | 早孕反应重(恶心呕吐明显) | |

| 妊娠中晚期表现 | 体重及腹围迅速增大;妊娠晚期可有呼吸困难、活动受限 | |

| 产科体检 | 子宫大小 | 子宫大于停经周数 |

| 触诊发现 | 中晚期腹部可触及多个小肢体或≥3个胎极;胎头相对较小,与子宫大小不匹配 | |

| 听诊 | 可在不同部位听到两个胎心音,二者之间可能有无音区 | |

| B超 | 超声确诊 | 妊娠6周后宫腔内见两个原始心管搏动即可确诊双胎 |

- 并发症

| 类别 | 并发症 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 孕妇并发症 | 妊娠期高血压疾病(最重要) | 妊高征、先兆子痫,危及母胎生命,需严密监测血压、蛋白尿及器官功能 |

| 妊娠期肝内胆汁淤积症 | 母体瘙痒、胆红素异常,胎儿可有宫内窘迫或胎死风险 | |

| 贫血 | 常见营养性或产前失血相关贫血,影响母体耐受性和胎儿供氧 | |

| 羊水过多 | 增加宫缩异常、胎位异常及早产风险 | |

| 胎膜早破 / 宫缩乏力 | 增加感染、难产和剖宫产率 | |

| 胎盘早剥 | 急性腹痛、出血、胎儿窘迫,需紧急处理 | |

| 流产 / 产后出血 | 早期或晚期出血并发症,影响母体预后 | |

| 围产儿并发症 | 早产 | 呼吸窘迫、感染、出血及神经发育问题风险增加 |

| 脐带异常 | 脐带绕颈、脱垂或压迫可致胎儿缺氧、窘迫 | |

| 胎头交锁及胎头碰撞 | 多胎或难产时发生,导致分娩延长、胎儿外伤或缺氧 | |

| 胎儿畸形 | 先天结构异常可导致难产或需产前/产后特殊处理 | |

| 单绒毛膜双胎(特有并发症) | 双胎输血综合征 (TTTS) | 共享胎盘血管吻合导致一胎过负荷(多尿、羊水过多),一胎贫血/少尿,需胎内或产前干预 |

| 选择性胎儿生长受限 (sFGR) | 一胎生长受限,另一胎生长相对正常,决策依胎龄与血流动力学 | |

| 一胎无心畸形(TRAP/连体血流畸形) | 稀有但危及供血胎(泵胎)心功能,可需介入或提早分娩 | |

| 贫血—多血序列(APS) | 胎盘血流不平衡引起一胎贫血、另一胎多血,影响新生儿需输血或交换 | |

| 单绒毛膜单羊膜囊(mono‑mono) | 同囊风险高(脐带缠绕、节段受压、突然胎死),管理更为谨慎 | |

| 总体风险 | 单绒毛膜双胎并发症多样且进展快,应 密集产前监测(超声胎儿生长、羊水、血流动力学)并与围产期团队协作 |

- 处理

| 区域 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 妊娠期处理 | 围孕期管理 | 补充足够营养、防治早产、及时处理妊娠并发症;加强母胎监护(胎心、宫缩、超声评估胎生长及羊水量)。 |

| 分娩时机 | 双绒毛膜双胎(无并发症) | 可期待至妊娠38周分娩,最晚不超过39周。 |

| 单绒毛膜双羊膜囊双胎(无并发症) | 在严密监测下,可至35–37周分娩。 | |

| 单绒毛膜单羊膜囊双胎 | 建议32–34周分娩(因并发症及宫内风险高)。 | |

| 复杂性双胎 | 根据具体情况个体化决定分娩时机(并发症、胎盘功能、胎位、胎儿状况)。 | |

| 终止妊娠的指征 | 急性羊水过多 | 压迫症状明显者考虑终止妊娠并处理羊水相关并发症。 |

| 胎儿畸形 | 确诊严重致命或不可修复畸形,权衡利弊后终止或按围产计划处理。 | |

| 母体严重并发症 | 如子痫前期/子痫等不允许继续妊娠者应终止妊娠并稳定母体。 | |

| 胎盘功能减退 | 已到预产期但胎盘功能减退、胎儿欠佳者考虑终止妊娠。 | |

| 分娩期处理 | 试产准备 | 若计划阴道试产,无论胎位,因约20%第二胎位变化,需准备阴道助产与第二胎剖宫产的随时准备。 |

| 第一胎头位 | 第一胎头位者可经阴道分娩;若第二胎非头位,第一胎阴道娩后第二胎需阴道助产或剖宫产,风险增加,应提前准备。 | |

| 第一胎臀位或其他特殊情况 | 第一胎臀先露时破膜易发生脐带脱垂;若第二胎头位存在头交锁风险,剖宫产指征可相对放宽,需个体评估。 |

胎儿附属物异常

重点内容,需全面掌握。不同类型的前置胎盘、胎盘早剥等的鉴别

考题

-

【例1】前置胎盘的常见致病因素不包括 A. 受精卵滋养层发育迟缓 B. 子宫内膜炎 C. 双胎妊娠 D. 多次刮宫史 E. 初产妇

-

【例2】前置胎盘阴道流血的特征是 A. 阴道流血常有外伤史 B. 子宫收缩时阴道流血停止 C. 无痛性阴道流血 D. 有痛性阴道流血 E. 阴道流血量与贫血严重程度不相符

-

【例3】女,28岁,妊娠29周,反复无痛性阴道流血3次且每次出血量逐渐增多,超声诊断为前置胎盘。此患者最可能的类型是 A. 低置性 B. 中央性(完全性)前置胎盘 C. 部分性 D. 边缘性 E. 低置胎盘

-

【例4】女,32岁,初产妇,妊娠35周,因阴道无痛性中等量流血2天入院。查体:脉搏72次/分,血压120/80 mmHg,子宫长度33 cm,无宫缩,胎先露高浮,胎心率150次/分。该患者最可能的诊断是 A. 早产 B. 临产 C. 胎盘早剥 D. 宫颈炎 E. 前置胎盘

-

【例5】初产妇,妊娠36周,重度子痫前期患者突然剧烈腹痛。查体:子宫板状硬,有压痛,耻骨联合上方可闻及胎盘杂音。该患者最可能的诊断是 A. 前置胎盘 B. 妊娠合并阑尾炎 C. 胎盘早剥 D. 先兆早产 E. 先兆子宫破裂

-

【例6】初产妇,妊娠35周,晨起发现床单被臀下血染。查体:子宫软,无压痛,子宫大小与妊娠周数相符,耻骨联合上方可闻胎盘杂音。该患者最可能的诊断是 A. 前置胎盘 B. 妊娠合并阑尾炎 C. 胎盘早剥 D. 先兆早产 E. 先兆子宫破裂

-

【例7】女,28岁,初产妇,妊娠40周,规律性宫缩8小时,宫口开大4 cm,胎心率140次/分,骨盆无异常。此时最合适的处理是 A. 严密观察产程进展 B. 剖宫产 C. 手术助产,缩短第二产程 D. 人工破膜 E. 静脉滴注缩宫素引产

-

【例8】女,30岁,初产妇,妊娠36周,规律性腹痛伴阴道大量出血2小时,B超示中央性前置胎盘,胎心率130次/分,胎儿双顶径8.9 cm。当前最适宜的处理措施是 A. 严密观察产程进展 B. 剖宫产 C. 手术助产,缩短第二产程 D. 人工破膜 E. 静脉滴注缩宫素引产

-

9–11题共用题干:初孕妇,25岁,妊娠31周,自妊娠29周起反复3次阴道流血,量少,无腹痛;查体:脉搏88次/分,血压110/70 mmHg,子宫软,无宫缩,枕左前位,胎先高浮,胎心率144次/分。

-

【例9】首先考虑的诊断是 A. 低置胎盘 B. 中央性(完全性)前置胎盘 C. 边缘性前置胎盘 D. 部分性前置胎盘 E. 前置血管破裂

-

【例10】应进行的辅助检查是 A. 测定凝血三项 B. 血常规及尿常规 C. B超检查 D. 阴道检查判断宫颈是否扩张 E. 盆腔X线片

-

【例11】错误的处理方法是 A. 卧床休息,应用宫缩抑制剂 B. 继续流血,应行剖宫产术 C. 输液备血 D. 出血停止可期待治疗 E. 直接阴道检查确定前置胎盘类型

-

【例12】子痫前期常导致的并发症是 A. 葡萄胎 B. 胎盘早剥 C. 前置胎盘 D. 前置血管 E. 子宫破裂

-

【例13】妊娠33周,反复无痛性阴道出血3次,最可能的诊断是 A. 葡萄胎 B. 胎盘早剥 C. 前置胎盘 D. 前置血管 E. 子宫破裂

-

【例14】女,27岁,妊娠36周,晨起突然出现持续性腹痛且逐渐加重,伴头痛、恶心。阴道少量流血。既往无糖尿病、高血压病史。查体:体温36.9℃,脉搏100次/分,呼吸17次/分,血压158/90 mmHg,面色苍白,腹部隆起,子宫板状硬,胎方位不清,胎心音100次/分。最可能的诊断是 A. 胎盘早剥 B. 前置胎盘 C. 先兆子宫破裂 D. 子宫破裂 E. 临产

-

【例15】(15–17题共用题干:初孕妇,30岁,妊娠40周,子痛前期。3小时前突然腹痛伴阴道流血,色鲜红,量较多;查体:脉搏116次/分,BP100/80 mmHg,胎位不清,胎心音消失,宫颈管未消失,宫口未开大。)该患者最可能的诊断是 A. 子宫破裂 B. 先兆子宫破裂 C. 胎盘早剥 D. 前置胎盘 E. 早产

-

【例16】(同上题干)此时最有价值的辅助检查是 A. 血常规、尿常规 B. B超检查 C. 眼底检查 D. 凝血功能检查 E. 胎盘功能测定

-

【例17】(同上题干)此时最恰当的处理措施是 A. 以纠正休克为主,死胎不急于引产 B. 立即扩张宫口、破膜、缩宫素引产 C. 纠正休克同时尽快剖宫产 D. 立即人工破膜,等待自然分娩 E. 静脉滴注缩宫素引产

-

【例18】胎膜早破的病因不包括 A. 病原微生物上行感染 B. 羊膜腔压力增高 C. 胎膜受力不均 D. 维生素C缺乏 E. 钙缺乏

-

【例19】关于胎膜早破的正确描述是 A. 胎膜早破要立即剖宫产 B. 双胎妊娠易发生胎膜早破 C. 指临产后发生的胎膜破裂 D. 生殖道感染是其唯一原因 E. 足月胎膜早破不需要任何处理

-

【例20】女,31岁,妊娠41周,阴道流液3小时,颜色清亮,无腹痛;既往孕产史、妊娠经过均无异常。1天前超声示羊水指数6.5 cm;产科检查:骨盆测量正常,LOA,胎心140次/分,NST反应型。当前恰当的处理是 A. 继续观察产程进展 B. 行人工破膜以加速产程 C. 积极引产 D. 立即行剖宫产术 E. 静脉注射哌替啶以缓解产妇紧张情绪 解:孕41周属于过期妊娠,且超声提示羊水指数偏低(6.5 cm),存在胎盘功能下降、脐带受压与胎儿窘迫风险。虽NST目前反应型、骨盆良好且无腹痛,但既然已过期且少羊水,应积极诱导分娩以减少围产期并发症。

基础

前置胎盘

妊娠28周以后,胎盘位置低于胎先露部,附着在子官下段、下缘毗邻或覆盖官颈内口称为前置胎盘。为妊娠晚期阴道流血最常见的原因,也是妊娠期严重并发症之一。

- 病因

| 因素 | 主要机制 | 要点 |

|---|---|---|

| 胎盘异常 | 异常形态或大小 | 副胎盘/膜状胎盘向子宫下段延伸,胎盘面积过大或膜状胎盘薄而延伸,容易覆盖宫颈内口,导致前置胎盘。 |

| 多胎妊娠 | 双胎妊娠前置胎盘发生率≈单胎的2倍(血供/着床部位竞争与胎盘占位相关)。 | |

| 子宫内膜损伤或病变 | 既往手术瘢痕 | 剖宫产瘢痕、子宫手术史使着床位置改变或阻碍胎盘随子宫峡部上移,增加前置及胎盘植入风险。 |

| 反复刮宫/感染 | 多次流产刮宫、产褥感染、盆腔炎导致子宫内膜/基底层破坏,促使胚胎在下段不正常着床。 | |

| 滋养层发育迟缓 | 胚胎下移着床 | 若滋养层未及时成熟,受精卵继续下移并在子宫下段着床,可发育为前置胎盘。 |

| 辅助生殖与激素干预 | 内分泌与同步性异常 | 促排卵药物、体外培养及人工移植可导致子宫内膜与胚胎发育不同步或诱发宫缩,增加下段着床风险。 |

- 分类

| 类型 | 定义 | 关键点 |

|---|---|---|

| 完全性前置胎盘 (中央性) | 胎盘组织完全覆盖宫颈内口 | 胎盘遮盖宫颈内口:出血风险极高,常需剖宫产 |

| 部分性前置胎盘 | 胎盘组织部分覆盖宫颈内口 | 部分遮盖宫颈内口:分娩方式受限,出血风险高 |

| 边缘性前置胎盘 | 胎盘下缘延伸至或达宫颈内口边缘,但不覆盖 | 胎盘下缘到达宫颈内口,但未越过:需评估分娩方式与出血风险 |

| 低置胎盘 | 胎盘附着于子宫下段,胎盘边缘距宫颈内口<2 cm | 边缘距宫颈内口<2 cm(但不覆盖内口):多数妊娠后期可随子宫增大远离内口,需复查超声 |

- 临床表现

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 临床表现 | 典型症状 | 妊娠晚期或临产前后(≥28周)无痛性反复阴道出血。首次出血量可少,也可大量致失血性休克;出血时间、量及复发与前置胎盘类型相关。完全性常在≈28周出现“警戒性出血”;边缘性多在妊娠晚期或临产后,量较少。 |

| 失血表现 | 大量出血可致休克:面色苍白、脉细弱、四肢湿冷、血压下降。 | |

| 体检 | 腹部及宫缩 | 子宫软、无压痛,轮廓清楚,大小与孕周相符。临产时宫缩为阵发性,间歇期子宫完全松弛。若胎盘附着于前壁,上耻骨联合上方可闻及胎盘血流杂音。 |

| 胎儿情况 | 胎位与胎心 | 胎先露高位,约1/3合并胎位异常。反复或大量急性出血可导致胎儿宫内缺氧、胎心率异常或胎死宫内。 |

| 分型对照 | 完全性前置胎盘(complete) | 胎盘组织完全覆盖宫颈内口。常在妊娠约28周出现首次大量或警戒性出血,出血量可较大,母儿风险高。 |

| 部分性前置胎盘(partial) | 胎盘组织部分覆盖宫颈内口。出血量和时机多介于完全性与边缘性之间,临床风险中等。 | |

| 边缘性前置胎盘(marginal) | 胎盘下缘附着于子宫下段且到达宫颈内口,但未超越内口。多发生于妊娠晚期或临产后,出血量较少。 | |

| 影像/临床提示 | 超声定位为诊断要点;任何可疑出血应高度警惕前置胎盘并准备抢救与分娩方案。 |

- 处理

| 区域 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 治疗原则 | 总体目标 | 抑制宫缩、纠正贫血、适时终止妊娠 |

| 期待疗法(保守) | 适应证 | 妊娠<36周、胎儿存活、母体一般情况良好、阴道流血少、无须紧急分娩 |

| 一般处理 | 休息;禁止直肠指检和不必要的阴道检查;密切观察阴道出血和胎儿情况;维持血容量并常规备血,做好急诊手术准备 | |

| 纠正贫血 | 目标:血红蛋白≥110 g/L、血细胞比容≥0.30,以增加母体血容量和分娩储备,必要时输血 | |

| 抑制宫缩与胎肺成熟 | 有早产风险者可用宫缩抑制剂以防加重出血;若妊娠<34周且有早产危险,给予地塞米松促进胎肺成熟 | |

| 终止妊娠(指征与时机) | 主要指征 | A. 大量出血或休克,为挽救母命立即终止妊娠(不计胎儿存活);B. 出现胎儿窘迫且胎儿已具备存活可能时行急诊分娩;C. 产时新诊断且出血量较多、短期内不能完成分娩者终止;D. 无症状者按胎盘类型决定分娩时机 |

| 按胎盘类型的推荐时机 | 胎盘合并植入:34–37周终止;完全性前置胎盘:≥37周择期终止;边缘性前置胎盘:≥38周择期终止;部分性前置胎盘:根据遮盖宫颈口程度适时终止 | |

| 方式总览 | 终止方式包括剖宫产或阴道分娩;选择依据胎盘类型、出血量、胎位和产程进展 | |

| 剖宫产vs阴道分娩 | 剖宫产为主要方式,尤其在完全性或合并植入者。阴道分娩仅适用于边缘性/低置胎盘、枕先露、出血少、无头盆不称及胎位正常、且在有条件的单位可试产 |

胎盘早剥

胎盘早剥指妊娠20周后正常位置的胎盘在胎儿娩出前,部分或全部从子官壁剥离,发病率约为1%。属于妊娠晚期严重并发症,疾病发展迅猛,若处理不及时可危及母儿生命。

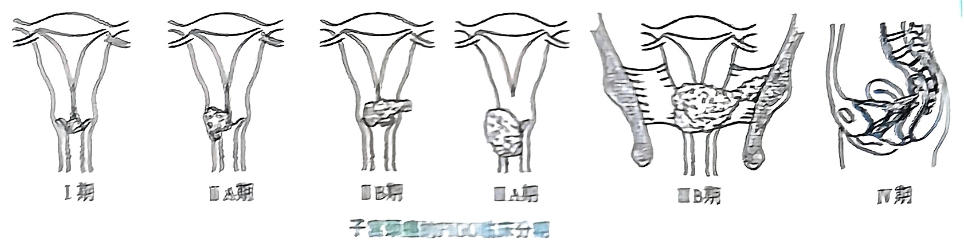

✨分级与分娩方式有关,要注意

- 病因

| 类别 | 主要机制(要点) | 临床举例与说明 |

|---|---|---|

| 血管病变 | 蜕膜小动脉痉挛/硬化 → 远端毛细血管坏死出血 | 重度子痫前期、慢性高血压、慢性肾病、系统性血管病变 底蜕膜出血在胎盘与子宫壁间形成血肿,导致胎盘与子宫壁分离(胎盘早剥)。 |

| 机械性因素 | 子宫突然牵拉或挤压 → 胎盘撕裂/剥离 | 腹部钝性外伤(如车祸、坠落、暴力)可致子宫急性拉伸或收缩,引发胎盘早剥。 |

| 宫腔内压力骤减 | 羊水/胎膜突然流出 → 宫腔压力下降 → 宫缩/胎盘错位 | 早破胎膜未足月、人工破膜后羊水过快流出、双胎第一胎娩出过速、羊水过多均可因压力骤减或急性宫缩使胎盘剥离。 |

| 其他因素 | 增加复发或出血/栓塞风险的病史或暴露 | 既往胎盘早剥史、高龄、多产、吸烟、吸毒、绒毛膜羊膜炎、辅助生殖技术、促凝状态(血栓倾向)均可提高胎盘早剥风险。 |

- 病理

| 区域 | 病理改变 / 类型 | 主要特点与临床意义 |

|---|---|---|

| 总体病理 | 底蜕膜下出血,形成血肿导致胎盘自子宫壁分离 | 病变起始于胎盘与子宫壁的底蜕膜下出血,可局限或沿界面扩大,致胎盘部分或全部剥离,影响胎儿胎盘功能与母体循环。 |

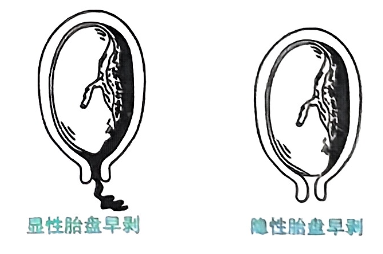

| 显性剥离 (外出血) | 血液经胎盘边缘或宫颈流出 | 剥离面较小时血液易凝固、出血可停止;若剥离扩展,形成较大胎盘后血肿,血液可自胎盘边缘或胎膜经宫颈管流出,临床可见阴道出血,称显性剥离。 |

| 隐性剥离 (内出血) | 血液滞留于胎盘与子宫壁之间 | 胎盘边缘或胎膜与子宫壁未开放性分离,血液被滞留,或胎头压迫骨盆入口致胎盘下缘向内位移,血液不能外流,临床可无明显阴道出血,称隐性剥离;当血量增多,可迅速加压并恶化。 |

| 并发病理改变 | 库弗莱尔子宫(Couvelaire uterus) | 大量血液渗入子宫肌层及浆膜层,子宫表面呈蓝紫色斑块,肌层纤维分离、坏变,可见血液透入输卵管、阔韧带等结构。 |

| 系统性后果 | 凝血功能耗竭与器官功能受损 | 大量组织凝血和血凝块消耗凝血因子,纤溶活化导致继发性纤溶与弥散性血管内凝血(DIC),可致多脏器灌注不足与功能障碍。 |

- 临床表现

| 部位 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 临床表现 | 痛性阴道流血 | 妊娠≥20周出现,伴子宫张力↑、压痛,胎盘剥离处最明显。阴道流血多为陈旧不凝血,出血量与疼痛/剥离程度可不一致(后壁隐性剥离尤然)。 |

| 全身及产科症状 | 可有宫缩增多、胎位触诊不清;严重时子宫呈板状且压痛明显,胎心率异常或消失,产妇循环受累(休克)。 | |

| 腹部检查 | 早期变化 | 胎心率异常常为首发变化;宫缩间歇期子宫高张,触诊难辨胎位;严重者见板状子宫与明显压痛。 |

| 分级 | 0级(隐性回顾性) | 产后回顾诊断:胎盘母体面有小凝血块,产时无明显症状。 |

| 1级(轻度) | 阴道无或少量出血;子宫轻度压痛;产妇无休克;胎儿无窘迫。 | |

| 2级(中度) | 阴道出血量无至中等;子宫出现强直性收缩并有明显压痛;产妇无休克;胎儿窘迫。 | |

| 3级(重度) | 阴道出血量可至大量;子宫强直、触诊板状;产妇出现休克;胎儿死亡或严重窘迫;约1/3并发凝血功能异常。 |

- 鉴别诊断

| 项目 | 胎盘早剥 | 前置胎盘 | 先兆子宫破裂 |

|---|---|---|---|

| 发病时期 | 常见于妊20周后及分娩期 | 多见于妊28周及临产前 | 多见分娩期 |

| 病史 | 妊期高血压、外伤史 | 多次刮宫/子宫手术/分娩史 | 既往剖宫产/子宫瘢痕 |

| 起病 | 起病急、进展快 | 多无明显诱因,易反复出血 | 产程延长/难产征象 |

| 腹痛 | 突发剧烈持续腹痛 | 通常无或轻微腹痛 | 下腹剧痛,腹压痛明显 |

| 典型症状 | 剧烈腹痛、胎心变化、阴道出血少或隐性 | 无痛性反复阴道外出血 | 阵发性疼痛、胎心异常、可见胎儿突出或血尿 |

| 子宫检查 | 子宫板状坚硬,宫缩频繁且不能松弛 | 子宫软、无压痛,大小与孕周相符 | 病理性宫缩环或子宫下段压痛/凹陷 |

| 胎儿情况 | 胎位不清,胎心可消失(窘迫/死亡) | 先露高,易有胎位异常但胎心相对稳定 | 常有胎心率异常,胎先露上升或胎儿突出(紧急) |

- 处理

| 区域 | 措施 | 详细要点 |

|---|---|---|

| 总体原则 | 早期识别与综合处理 | 早发现、纠正休克、及时终止妊娠、防治并发症;以维持母体循环与纠正凝血功能为优先。 |

| 纠正休克 | 快速补血和容量支持 | 积极输血(红细胞、血小板、鲜冻血浆、凝血因子),迅速补充血容量,维持有效循环和组织灌注;并监测血流动力学、尿量、电解质。 |

| 胎儿宫内监测 | 连续胎心监护 | 连续胎心监测以评估胎儿状况并指导分娩时机和方式。 |

| 及时终止妊娠 | 按级别与病情决定终产方式 | 确诊2、3级胎盘早剥应及时终止妊娠;终产以迅速、对母胎最有利为准则。 |

| 终止方式指征 | 阴道分娩 | 适用于0–1级、病情轻、以外出血为主、宫口已开、可在短时间完成产程;产程中出现异常应改行剖宫产。 |

| 终止方式指征 | 剖宫产 | 适应证:1级伴胎儿窘迫;2级不能在短时间结束分娩;3级、产妇病情恶化或胎死宫内且不能迅速分娩;破膜后产程停滞或产妇生命受威胁时,无论胎儿是否存活,均应立即剖宫产(纠正原文“剖官产术”为剖宫产术)。 |

| 并发症处理 | 产后出血与器官功能支持 | 控制产后出血(子宫压迫、子宫收缩剂、必要时手术止血)、纠正凝血功能障碍(输注凝血制品、因子)、预防/处理肾功能衰竭(维持灌注、利尿或透析支持)。 |

胎膜早破

临产前胎膜自然破裂称为胎膜早破(PROM)。

- 病因

| 病因类别 | 主要机制 | 要点 / 临床提示 |

|---|---|---|

| 感染 | ✨上行感染导致局部炎性破坏 | 病原微生物上行侵入宫颈内口、累及胎膜,引起炎症、基质降解和胎膜弱化,常为胎膜早破主要原因之一;注意尿培养/阴道分泌物培养及抗感染治疗时机。 |

| 常见病原体 | 细菌性病原(例如GBS、厌氧菌、革兰阴性杆菌)及某些病毒/支原体可参与;妊娠期阴道菌群失衡增加风险。 | |

| 机械性/压力 | 羊膜腔压力升高 | 双胎、羊水过多、巨大胎儿等导致宫腔/羊膜腔压力过高,增加胎膜张力并可促使破裂。 |

| 力学受力不均 | 胎位及头盆不称导致局部受力集中 | 胎位异常、头盆不称使先露部与胎膜衔接不良,前羊膜囊受力不均,易发生局部裂开或破裂。 |

| 创伤性因素 | 直接机械损伤 | 羊膜腔穿刺(操作不当)、性生活过度刺激、腹部钝性撞击等可直接或诱发膜破裂,必要时评估操作指征与技巧。 |

| 营养/代谢 | 胎膜结构成分受损 | 铜、锌及维生素缺乏影响胎膜胶原与弹力纤维合成,降低抗张强度,属于可修正的风险因子;妊娠期营养评估与补充有益。 |

- 临床表现

| 检查/情景 | 阳性体征 | 临床要点与意义 |

|---|---|---|

| 主诉/病史 | 阴道突然大量液体流出 | 增加腹压时流量增多,提示:胎膜破裂/羊水外漏,伴随或未伴腹痛。 |

| 体位检查(仰卧、屈膝分开) | 可见液体自阴道流出 | 触不到前羊膜囊;上推胎先露时流量增多,偶见胎脂或胎粪排出,支持胎膜已破并可能早破(PROM/PPROM)。 |

| 肛诊 | 上推胎先露部导致阴道液量增加 | 说明液体来源于子宫内(羊水),机械刺激可促进羊水外流,提示破膜通畅。 |

| 阴道窥器检查(窥器下或后穹窿) | 宫颈口可见有液体流出 / 后穹窿形成液池 | 直接证据:羊水自宫腔流出,可结合pH纸(碱性)或羊水试验及超声评估羊水量以确认。 |

| 综合判断 | 临床诊断倾向:胎膜破裂(羊水外漏) | 关键证据:腹压/上推时流量增加、宫颈口持续流液、后穹窿液池、胎脂/胎粪可见。建议:记录破膜时间、胎心监护、评估感染征象、根据孕周与情况决定处理(保守观察或引产/分娩准备)。 |

- 辅助检查

| 检测 | 要点 | 详细说明 |

|---|---|---|

| 阴道液pH测试(pH试纸) | 原理 | 阴道分泌物正常pH 3.8–4.5;羊水pH 7.1–7.3 |

| 临床判读 | 阴道液pH ≥6.5 支持胎膜早破(PROM),但受感染、月经、精液等影响,需结合其他检查。 | |

| 涂片检查(Ferning 试验) | 所见 | 从阴道后穹隆取液做干燥涂片出现羊齿状结晶(ferning pattern),提示羊水混入阴道液,支持PROM;假阴性可因少量羊水或污染。 |

| 生化/免疫学检测 | 常用标志物 | IGFBP‑1、sICAM‑1、PAMG‑1(placental alpha‑microglobulin‑1)检测对PROM诊断有帮助,其中PAMG‑1敏感性和特异性较高;结果需与临床表现及其他检查综合判断。 |

- 影响

| 区域 | 主要影响 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 母体 | 感染风险↑ | 宫内感染风险随破膜时间延长和羊水量减少而增加,可发生绒毛膜羊膜炎,需监测体温、血象及分泌物。 |

| 胎盘早剥 | 破膜后宫腔压力变化,增加胎盘早剥风险,临床上出现阴道出血、腹痛、胎儿窘迫时要警惕。 | |

| 剖宫产率增加 | 羊水减少可导致脐带受压、宫缩不协调及胎儿窘迫,常需以剖宫产终止妊娠以保障母婴安全。 | |

| 胎儿 / 新生儿 | 早产 | 胎膜早破是早产的重要原因之一,早产相关并发症随孕周下降而增加。 |

| 感染(新生儿) | 若并发绒毛膜羊膜炎,新生儿易发生吸入性肺炎、颅内感染、败血症等严重感染性并发症。 | |

| 脐带脱垂与受压 | 胎膜早破可导致脐带脱垂或脐带受压,出现胎心率异常或胎儿缺氧,需紧急处理。 | |

| 胎肺发育不良与受压 | 孕周越小,破膜后胎肺发育不良风险越高;羊水过少亦可造成胎儿受压,影响器官发育及分娩结局。 |

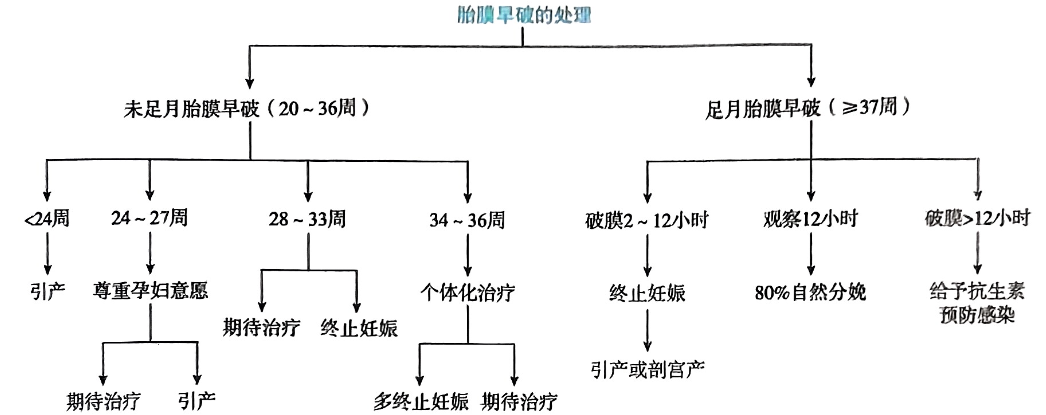

- 处理

| 区域 | 处理要点 | 具体要点 |

|---|---|---|

| 初步评估 | 立即评估并排除危险情况 | 排除感染(绒毛膜羊膜炎)、胎盘早剥、胎儿窘迫、脐带脱垂、胎位异常;评估母体生命体征、宫缩、引产/剖宫产指征和孕周;尽量避免频繁阴道检查以减少感染。 |

| 足月(≥37周) | 感染防护 | 破膜>12小时,感染风险↑,应予预防性抗生素;尽量减少阴道检查。 |

| 引产 | 若无剖宫产指征,通常在破膜后2–12小时积极引产。宫颈成熟:首选缩宫素引产;宫颈不成熟且无分娩禁忌:可用前列腺素促宫颈成熟,试产时严密监测母胎。 | |

| 剖宫产 | 存在明确剖宫产指征(如胎儿窘迫、胎位异常、胎头高浮伴难产等)应行剖宫产终止妊娠。 | |

| 未足月(<37周) | 决策原则 | 根据孕周、母胎状况及孕妇/家属意愿综合决策;严格监测并防感染、促肺成熟、视情况抑宫缩或终止妊娠。 |

| 期待治疗(适应证) | 24–27周:可考虑期待治疗(需患者同意);28–33周:无继续妊娠禁忌者可期待。处理:绝对卧床、保持外阴清洁、避免不必要的肛/阴道检查、监测母胎。 | |

| 促胎肺成熟 | 妊娠<34周给予地塞米松肌内注射(常规方案按科室规范)。 | |

| 预防感染 | 及时给予预防性抗生素(β-内酰胺类、或根据情况加大环内酯类)5–7日为一疗程,并密切观察感染体征。 | |

| 抑制宫缩与保护胎儿脑 | 妊娠<34周且需抑宫:短程β受体激动剂(如利托君)可用于48小时,配合促肺成熟;高危早产<34周给予硫酸镁静脉滴注以护神经,按既定方案使用。 | |

| 终止妊娠指征与方式 | 妊娠<24周:因存活率低且感染风险高,倾向引产。24–27周:根据孕妇意愿决定。28–33周:若无继续妊娠禁忌宜期待;若有感染、胎盘早剥、脐带脱垂或胎儿窘迫等,应终止妊娠。34–36周:个体化处理,一般建议终止妊娠。终止方式:无剖宫产指征者阴道试产;有剖宫产指征(胎头高浮、胎位异常、宫颈不成熟、明显羊膜腔感染、胎儿窘迫等)者行剖宫产。 |

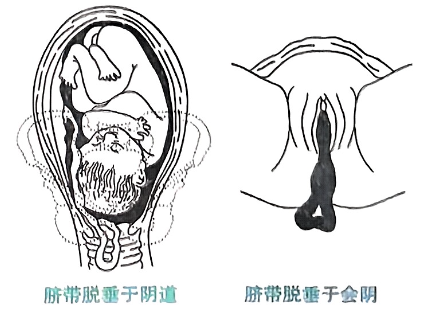

脐带先露与脐带脫垂

考得不多

- 病因

| 序号 | 情况 | 临床含义 / 处理要点 |

|---|---|---|

| 1 | 先露部未衔接 | 头盆不称或胎头入盆困难→可致难产,需评估产程进展,必要时择期剖宫产或助产干预(产钳/吸引) |

| 2 | 胎位异常 | 臀先露、肩先露、枕后位→增加分娩并发症,整合胎位评估、试图体外翻转(适应证)或计划剖宫产 |

| 3 | 胎儿/羊水异常 | 胎儿宫内发育受限(过小)或羊水过多→评估胎儿心率监测、胎儿状况,视情况延长监护或行剖宫产 |

| 4 | 脐带异常 | 脐带过长或异常着床(如脐带附着异常)→风险包括脐带脱垂、压迫,分娩时严密监护;出现窘迫指征及时剖宫产 |

| 5 | 胎盘位置异常 | 低置胎盘/前置胎盘→可致大量产前或分娩出血,需影像复查、计划剖宫产并准备输血及术中止血方案 |

- 影响

| 区域 | 要点 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 母体影响 | 外科干预率增加 | 增加剖宫产率及手术助产率(为迅速解除脐带受压与保胎) |

| 胎儿影响 | 发生时机:先露部未衔接、胎膜未破 | 一过性脐带压迫:宫缩导致先露部下降,短暂压迫脐带→可出现胎心率异常(但血流暂时未完全中断) |

| 发生时机:先露部已衔接、胎膜已破 | 持续性或完全受压:脐带被夹于先露部与骨盆之间→导致胎儿缺氧,可能出现胎心减慢甚至完全消失 | |

| 按先露种类的严重性 | 头先露最严重,肩先露最轻(头部受压对颅内血流与脐带回流影响最大) | |

| 预后时间窗 | 若脐带血液循环阻断>7–8分钟,可导致胎死宫内(为紧急处理的时间学依据) |

- 诊断

| 情形 | 要点 | 处理/判断依据 |

|---|---|---|

| 胎膜未破 | 胎心骤变提示脐带先露可能 | 在胎动或宫缩后胎心率突然下降,改变体位、上推胎先露部及抬高臀部后若胎心迅速恢复,应高度怀疑脐带先露并在临产期进行持续胎心监护。 |

| 胎膜已破 | 立即阴道检查以寻找脐带 | 出现胎心异常时应立即行阴道检查,观察是否有脐带脱垂或在阴道内/外触及脐带(或听到脐带血管搏动)。若在胎先露旁或前方、阴道内触及脐带或脐带显露外阴,即可确诊。 |

| 超声检查 | 彩色多普勒有助确诊 | 经腹/经阴超声,尤其彩色多普勒可显示脐带位置及血流,有助明确诊断并指导处理。 |

- 处理

| 区域 | 要点 | 处理与说明 |

|---|---|---|

| 脐带先露 | 经产、膜未破、宫缩良好 | 取头低臀高位,密切监测胎心,等待胎头衔接;若宫口逐渐扩张且胎心持续良好,可行经阴道分娩。 |

| 初产或足先/肩先 | 首选剖宫产(避免阴道分娩导致胎儿缺氧)。 | |

| 脐带脱垂 | 发现时胎心尚好、胎儿存活 | 应尽快娩出胎儿,争取抢救时间(加速分娩、准备手术并监测胎心)。 |

| 宫口开全且胎头已入盆 | 迅速行产钳助产(若技术与指征允许)。臀先露则按臀牵引术助娩。 | |

| 宫口未开全 | 立即取头低臀高位(或反趋势位),将先露部上推以解除脐带受压;给予抑制子宫收缩药物(短时使用以缓解压迫);严密监测胎心,并尽快行剖宫产。 |

正常分娩

重点内容,需全面掌握。

考题

- 【例1】临产后正常宫缩起自 A. 两侧宫角部 B. 两侧子宫侧壁 C. 宫颈部 D. 子宫下段 E. 宫底部

- ✨【例2】不属于临产后正常宫缩特点的是 A. 节律性 B. 规律性 C. 对称性 D. 极性 E. 缩复作用

- 【例3】骨盆测量数值为正常的是 A. 髂棘间径20 cm B. 髂嵴间径22 cm C. 骶耻外径17 cm D. 坐骨棘间径8.5 cm E. 坐骨结节间径9 cm

- 【例4】有助于判断中骨盆狭窄的重要指标是 A. 髂耻外径 B. 髂嵴间径 C. 骶棘间径 D. 坐骨结节间径 E. 坐骨切迹宽度

- ✨【例5】关于子宫下段的描述,正确的是 A. 子宫下段属于子宫体 B. 非孕时长约2–3 cm C. 是剖宫产常用的切口部位 D. 是鳞状上皮和柱状上皮的交界处 E. 子宫峡部有上下两个口,上口为组织学上的内口(2024)

- 【例6】软产道的组成不包括 A. 阴道 B. 宫颈 C. 子宫下段 D. 阔韧带 E. 骨盆底软组织(2024)

- 【例7】枕先露行阴道助产时,确定胎位除注意囟门外,可作为判断依据的颅缝是 A. 额缝 B. 矢状缝 C. 冠状缝 D. 人字缝 E. 颞缝

- ✨【例8】枕左前位胎头进入骨盆入口时其衔接的径线是 A. 双顶径 B. 双颞径 C. 枕下前白径 D. 枕额径 E. 枕颞径

- 【例9】能够经阴道自然分娩的胎方位是 A. 枕右后位 B. 颧左后位 C. 肩左前位 D. 颧左前位 E. 枕右前位

- 【例10】属于临产的标志是 A. 羊水流出 B. 阴道流血 C. 腹痛 D. 胎膜早破 E. 规律宫缩和宫口扩张(2022)

- ✨【例11】女,25岁,初孕。孕38周,不规律下腹痛3小时,少量见红。宫颈长2.5 cm,先露S−2。胎心监护NST反应型。应诊断为 A. 先兆临产 B. 临产 C. 流产 D. 前置胎盘 E. 胎盘早剥(2024) **解释:**孕38周出现不规则下腹痛、少量见红(见红并不等于临产)。宫颈仍长约2.5 cm,先露位于S−2(后方未入盆、无明显下降),NST反应型,提示胎儿无窘迫但宫颈未发生进行性扩张或明显下降。真正“临产”需出现规律宫缩并伴随宫颈进行性扩张(常以宫口≥3–4 cm或有明确进行性扩张为标志)。因此符合先兆临产(假性或潜伏期阵痛)的表现。

- ✨【例12】Bishop宫颈成熟度评分中得2分的是 A. 宫口开大4 cm B. 先露位置−2 C. 宫颈管消退80% D. 宫口位置后方 E. 宫颈中等硬度

- 【例13】临产时的胎心监护,错误的是 A. 听胎心应在宫缩间歇期、宫缩刚结束时 B. 潜伏期应每小时听胎心1次 C. 活跃期应每30分钟听胎心1次 D. 第二产程应每15分钟听胎心1次 E. 胎心每次应听1分钟

- 【例14】女,30岁,初产。孕39周,规律宫缩6小时,宫口开大2 cm,骨盆测量无异常,胎膜未破,胎儿体重3250g,胎心率150次/分。此时的正确处理是 A. 继续观察产程进展 B. 静滴缩宫素以加强宫缩 C. 行人工破膜以加速产程 D. 立即行剖宫产术 E. 给予镇静剂以缓解产妇紧张情绪(2024)

- 【例15】进入第二产程的主要标志是 A. 外阴膨隆 B. 胎头拨露 C. 胎头着冠 D. 宫口开大10 cm E. 肛门括约肌松弛

- 【例16】初产妇枕先露时,应开始保护会阴的时间是 A. 宫口开全 B. 胎头可见到时 C. 胎头着冠时 D. 胎头复位时 E. 胎头拨露使阴唇后联合紧张时

- 【例17】新生儿娩出后首先应 A. 断脐 B. 擦洗新生儿面部 C. 清理呼吸道 D. 刺激新生儿足部 E. 抓紧娩出胎盘及胎膜

- 【例18】新生儿出生后1分钟的Apgar评分及其意义,错误的是 A. 满分为10分,属正常新生儿 B. 7分以上只需进行一般处理 C. 4分以下缺氧严重,应紧急抢救 D. 应于出生5分钟内再次评分 E. 评分根据呼吸、心率及皮肤颜色

- 【例19】经阴道分娩时,为预防产后出血,肌内注射麦角新碱应在 A. 胎头拔露阴唇后联合紧张时 B. 胎头已着冠时 C. 胎头娩出时 D. 胎肩娩出时 E. 胎盘娩出时

- ✨【例20】初产妇,29岁。胎儿娩出30分钟后,出现阴道流血200 ml,用手在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时,外露脐带回缩,此时正确的处理措施是 A. 等待胎盘剥离 B. 按压宫底,牵拉脐带 C. 立即输血 D. 徒手剥离胎盘 E. 子宫体注射麦角新碱 **解释:**在耻骨联合上方按压子宫下段时,外露脐带回缩,提示胎盘尚未与子宫壁完全剥离;若胎盘已剥离,按压时脐带不会再回缩12。胎儿娩出后30分钟仍未娩出胎盘属于“胎盘滞留”(retained placenta),且伴阴道流血,应行徒手剥离(在无菌及适当麻醉下入宫取出胎盘)以止血并防止进一步并发症;而牵拉脐带并配合按压(控制性牵拉/宫底压)仅在已确认胎盘已剥离时适用,若胎盘未剥离牵拉可能导致宫底/子宫颈伤及子宫内翻23。目前出血量200 ml 不需要立即输血(应准备静脉通路、输液及备血),麦角新碱等子宫收缩剂为辅助措施,常在胎盘娩出或剥离后使用以促使子宫收缩并减少出血,但不是取代徒手剥离的首选措施。

基础

影响分娩的因素

- 产力

| 区域 | 简称 | 产程与作用 |

|---|---|---|

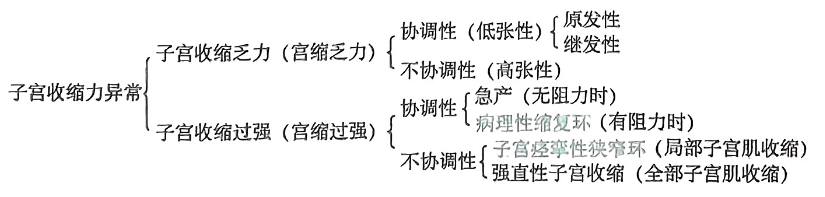

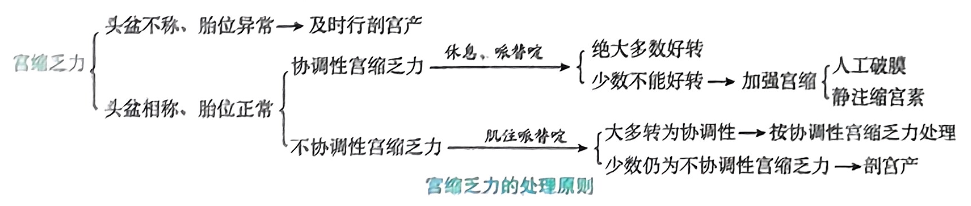

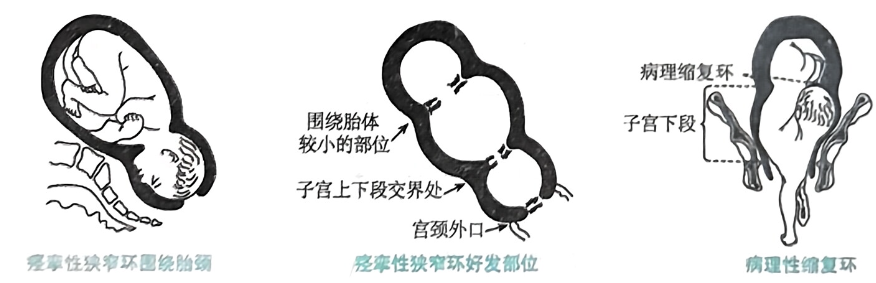

| 子宫收缩力 | 宫缩 | 贯穿分娩全过程,为临产后主要产力。能促使宫颈管消失、宫口扩张、胎先露部下降、胎儿及胎盘娩出。正常宫缩具有“三性一作用”:①节律性:每次收缩呈弱→强(进行期)→维持(极期,约30–40 s)→强→弱(退行期),间歇期随产程进展由≈5–6 min逐渐缩短;②对称性:起自双侧子宫角,向子宫中线集中并以≈2 cm/s向下传导,≈15 s遍及子宫;③极性:以子宫底最强、向下递减;④缩复作用:收缩后肌纤维不能完全回长,累积导致宫腔容积减小,助促宫颈消失与宫口扩张。 |

| 腹壁及膈肌收缩力 | 腹压(用力) | 第二产程的重要辅助动力:宫口开全后,胎先或前羊水囊压迫骨盆底引起反射性排便动作,产妇屏气用力时腹壁肌与膈肌强收缩使腹内压升高,与宫缩配合可有效推动胎儿经产道娩出;在第三产程可协助脱落胎盘娩出。注意:过早用力可致产妇疲劳、宫颈水肿,从而延长产程。 |

| 肛提肌收缩力 | 肛提肌收缩 | 在第二、第三产程配合作用:有助胎先露在骨盆腔内完成内旋;当胎头枕部到达耻骨弓下时,促使胎头屈曲/仰伸并通过会阴;当胎盘下降至阴道时,肛提肌收缩亦可助于胎盘娩出。 |

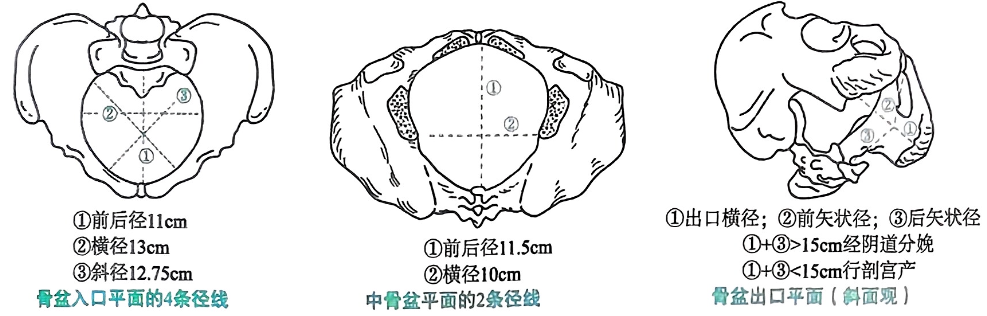

- 骨产道

| 骨盆入口平面 | 中骨盆平面 | 骨盆出口平面 |

|---|---|---|

| 特点 为骨盆腔上口 | 特点 为骨盆最小平面,最狭窄部分 | 特点 为骨盆腔下口 |

| 形状 呈横椭圆形 | 形状 呈纵椭圆形 | 形状 由两个不同平面的三角形组成 |

| 组成 前为耻骨联合上缘;两侧为髂嵴缘;后为骶岬上缘 | 组成 前为耻骨联合下缘;两侧为坐骨棘;后为骶骨下端 | 组成 前三角:顶为耻骨联合下缘,两侧为耻骨下支;后三角:顶为尾尾关节,两侧为骶结节韧带 |

| 径线(条数) 4条 | 径线(条数) 2条 | 径线(条数) 4条 |

| 径线定义 ① 入口前后径:耻骨联合上缘中点至骶岬上缘正中点,平均约11 cm ② 入口横径:左右髂嵴间最大距,平均约13 cm ③ 左(右)入口斜径:髂骼关节至对侧髂耻隆起间距,平均约12.75 cm | 径线定义 ① 中骨盆前后径:耻骨联合下缘中点经两侧坐骨棘连线中点至骶骨下端距,平均约11.5 cm ② 中骨盆横径(坐骨棘间径):两坐骨棘间距,平均约10 cm | 径线定义 ① 出口前后径:耻骨联合下缘至骶尾关节间距,平均约11.5 cm ② ✨出口横径(坐骨结节间径):两坐骨结节内侧最短距,平均约9 cm ③ 出口前弧径:耻骨联合下缘至坐骨结节连线中点距,平均约6 cm ④ 出口后弧径:骶尾关节至坐骨结节连线中点距,平均约8.5 cm |

- 软产道

| 区域 | 主要变化 | 详细描述 |

|---|---|---|

| 子宫下段与上、下段交界 | 子宫峡部伸展形成子宫下段 | 非孕时子宫峡部长约1cm,上界为宫颈管解剖学内口,下界为组织学内口。妊娠12周后峡部逐渐伸展并并入宫腔,妊娠末期被拉长形成子宫下段,临产规律性宫缩可将下段进一步拉长至7–10cm,成为软产道的一部分。 |

| 上段收缩、下段被动牵拉变薄 | 子宫体部肌纤维缩复使上段肌壁增厚、收缩力强;下段因被牵拉变薄、顺应性增高,有利于胎儿下降。 | |

| 生理性缩复环形成 | 在上、下段交界处形成环状隆起(生理性缩复环),通常腹部不可见,提示上段与下段功能分工。 | |

| 临产后功能 | 下段成为软产道前段,配合宫颈消失与宫口扩张使胎头通过。 | |

| 宫颈 | 宫颈管变短/消失 | 临产前宫颈管长约2–3cm。宫缩牵拉、胎先露与胎膜直接压力使宫颈内口上移、外翻,宫颈管呈漏斗状并逐渐变短直至消失。初产妇多先消失后开张;经产妇常同时进行。 |

| 宫口扩张(开全10cm) | 宫缩及缩复向上牵拉使宫口逐步扩张。产程继续进展至宫口开全(10cm)方可进行第二产程,足月胎头才能通过。 | |

| 阴道、盆底、会阴 | 阴道上部被撑开、黏膜皱襞展开 | 前羊膜囊与胎先露撑开阴道上部;破膜后胎先露下降直接压迫盆底,阴道壁黏膜皱襞展开、阴道扩张变宽,形成向前上方弯曲的筒状通道。 |

| 肛提肌牵张、会阴变薄 | 肛提肌向下外展、肌纤维被动延长,会阴由约5cm厚变为2–4mm薄,利于胎儿娩出;同时会阴承受高压,分娩时可能发生会阴裂伤。 | |

| 软产道总体变化 | 子宫下段、宫颈消失与宫口开张、阴道与盆底的伸展协同形成软产道,允许胎儿经产道娩出,但同时增加会阴损伤风险。 |

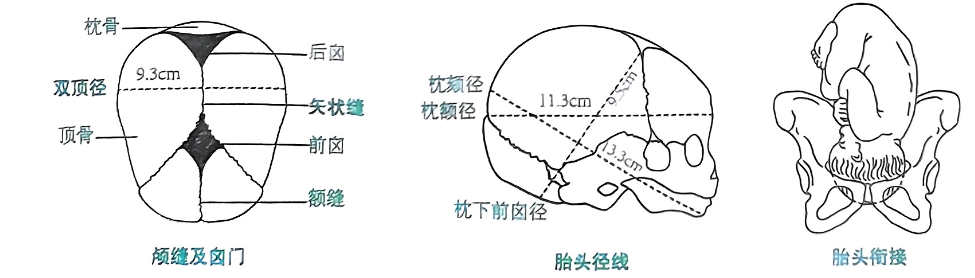

- 胎儿因素

| 区域 | 要点 | 说明 / 正常值 |

|---|---|---|

| 胎头径线 | 双顶径 (BPD) | 两侧顶骨隆突间最大横径 临床常用超声测量判断胎儿大小;正常约 9.3 cm |

| 枕额径 | 鼻根上方至枕骨隆突间的距离 用于胎头纵径评估;正常约 11.3 cm | |

| 枕下前囟径 (小斜径) | 前囟中央至枕骨隆突下方的距离 胎头俯屈后通过产道的径线;正常约 9.5 cm | |

| 枕颏径 (大斜径) | 颏骨下方中央至后囟顶点的距离 反映胎头伸展时的纵径;正常约 13.3 cm | |

| 囟门 | 大囟 | 由两侧额骨、顶骨及冠状缝、矢状缝形成,呈菱形 重要的胎位判定标志(与矢状缝位置共同判断) |

| 小囟 | 由两侧顶骨、枕骨及冠状缝形成,呈三角形 | |

| 胎位与先露 | 头先露 | 胎头率先进入产道,轴线与母骨盆轴一致,易顺产 |

| 臀先露 | 臀部先露,胎头周径小且软,产道不能充分扩张,随后的胎头娩出困难 | |

| 肩先露 | 胎体纵轴与骨盆轴垂直,足月胎不能经产道,母婴威胁大 |

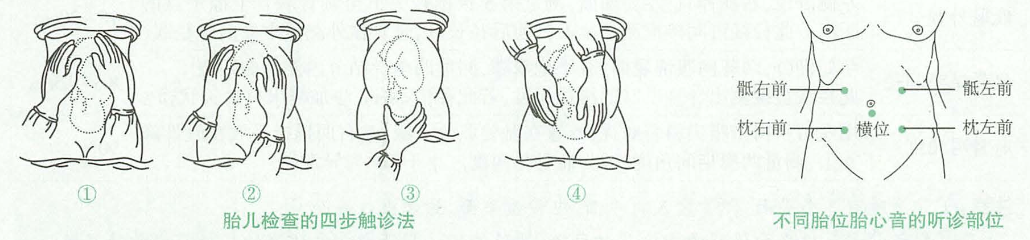

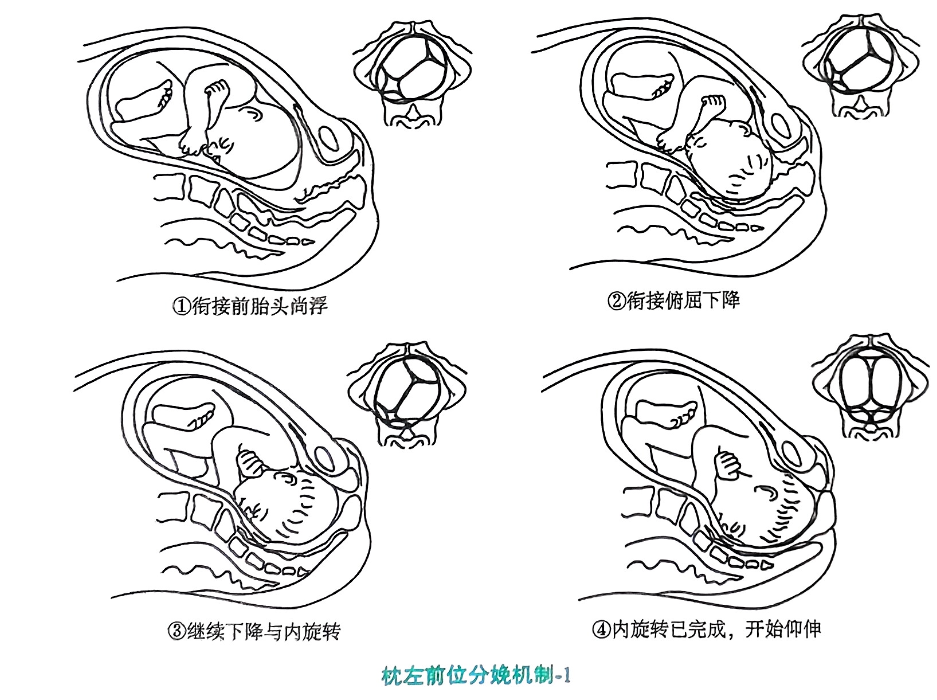

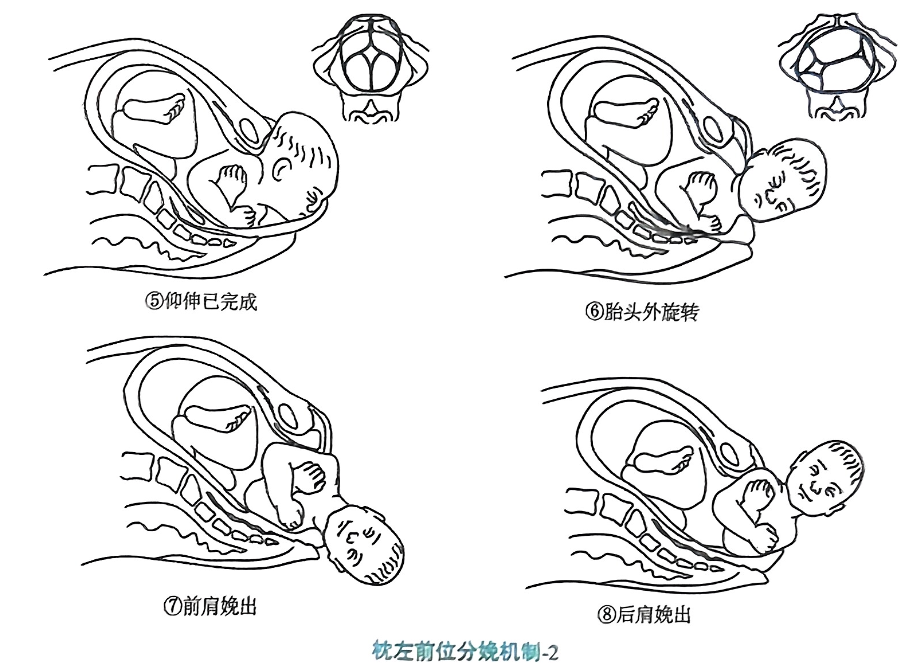

枕先露的分娩机制

- 基本概念

| 区域 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 分娩机制总述 | 被动适应性旋转 | 胎先露部被动旋转以使最小径线通过各骨盆平面;即较小头径走最小骨盆径,较大头径在骨盆最大径处通过。 |

| 动力学基础 | 旋转与俯屈、内旋转、仰伸、复位等运动联合作用,完成胎头及肩部娩出。 | |

| 最小径线 | 枕下前囟径是最小头径 | 胎头俯屈后以枕下前囟径通过产道(即以最小径线进入)。 |

| 衔接(engagement) | 双顶径入盆 | 衔接=双顶径入盆,为先兆临产时母体感到“胎儿下降感”的常见原因。 |

| 骨盆平面差异 | 横径与前后径比值变化 | 入口平面:左右径 > 前后径;中骨盆与出口平面:前后径 > 左右径。此结构性差异是产生胎头旋转的主要原因。 |

| 分娩阶段 | 胎头娩出(主要动作) | 衔接 → 俯屈 → 内旋转 → 伸展(娩出头部)。 |

| 双肩娩出 | 仰伸 → 复位;肩部娩出在动作模式上重复胎头娩出时的旋转与定位过程。 | |

| 枕左前位(LOA)过程 | 典型运动序列(简化) | 胎头先入盆并俯屈→向中线下降→内旋向前(转向母体前方)→伸展娩出头;娩出后助产士常协助转头并引导前肩先出、后肩随后出。 |

| 方位命名(母体参考) | 枕位命名原则 | 以母体为标准:例如“枕左前(LOA)”= 胎枕在母体左前方。左右斜径与骶髂关节、小囟(或矢状缝)位置有关:LOA对应右斜径,ROA对应左斜径(方向以母体骨盆为参照)。 |

- 枕左前位的分娩过程归纳表

| 阶段 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 衔接 | 定义 | 双顶径进入盆腔(经典定义) |

| 胎头径线 | 枕额径 | |

| 骨盆平面 | 入口平面 | |

| 骨盆关键径线 | 入口斜径与矢状缝重合 | |

| 备注 | 胎头最低点到坐骨棘水平 | |

| 俯屈(flexion) | 定义 | 颏向胸,最小径转向骨盆(使通过径线最小) |

| 胎头径线 | 枕下前径(最小) | |

| 骨盆平面 | 入口平面(左右→前后) | |

| 骨盆关键径线 | 前后径(最小) | |

| 备注 | 最小头径适应最小骨盆径 | |

| 内旋转(internal rotation) | 定义 | 枕朝中轴方向旋转,头保持俯屈 |

| 胎头径线 | 胎头前后径(最大) | |

| 骨盆平面 | 中骨盆‑出口平面(前后>左右) | |

| 骨盆关键径线 | 前后径(最大) | |

| 备注 | 最大头径沿最大骨盆径中走 | |

| 伸展(extension) | 定义 | 头在娩出时仰伸,颏出阴道外口 |

| 胎头径线 | 双肩径 | |

| 骨盆平面 | 入口平面 | |

| 骨盆关键径线 | 入口斜径与双肩径重合 | |

| 备注 | 头先出,随后肩膀分娩 | |

| 复位(外旋、restituation) | 定义 | 胎头回到原来与肩的角位(又称外旋) |

| 胎头径线 | 双肩径 | |

| 骨盆平面 | 中骨盆‑出口平面 | |

| 骨盆关键径线 | 前后径(最大) | |

| 备注 | 前肩先出,随即后肩出 |

先兆临产

| 区域 | 详细说明 |

|---|---|

| 不规律宫缩 (假临产) | 宫缩频率不一致,持续时间短、间歇长且无规律;强度不逐渐增强;多在夜间出现、清晨消失;不伴宫颈管缩短或宫口扩张;对镇静剂有效抑制。 |

| 胎儿下降感 (轻松感) | 胎先露下降入盆使宫底下降,孕妇上腹部感觉较前舒适(轻松感);下降部位可压迫膀胱引起尿频。 |

| 见红 (淡血性分泌物) | 分娩发动前约24–48小时内出现。因宫颈内口附近胎膜与子宫壁分离、毛细血管破裂,少量血与宫颈黏液混合排出,为较可靠的临产征象。若阴道出血达到或超过月经量,应警惕病理性产前出血(如前置胎盘、胎盘早剥)。 |

临产

- 如何判断临产

| 项目 | 关键要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 临产判断 | 有规律且逐渐增强的子宫收缩 | 收缩持续≥30秒,间歇5–6分钟,强度逐渐增大;需连续观察频率、持续时间和强度。 |

| 伴进行性宫颈变化 | 宫颈管进行性消失(缩短)、宫口扩张、胎先露下降;三者与宫缩同时进展支持临产诊断。 | |

| 镇静剂不能终止临产 | 使用镇静剂(如安定类)不能抑制真正临产的规律收缩及宫颈变化。 | |

| 阴道检查评估 | 消毒外阴后行阴道检查,评估宫颈长度、位置、质地、扩张度及先露高低;为判断进展的直接证据。 | |

| 注意 | 见红不是临产的决定性标志 | 见红(胎膜下血或黏液栓脱落)可提示接近分娩,但必须与有规律收缩及宫颈进行性改变结合判断。 |

- 判断宫颈成熟度:目前多采用 Bishop 评分法判断官颈成熟度,以估计试产的成功率。该评分法满分为13分,>9分均成功,7-9分的成功率为80%,4~6分的成功率为50%,≤3分均失败。

| 指标 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |

|---|---|---|---|---|

| 宫口开大 (cm) | 0 | 1–2 | 3–4 | ≥5 |

| 宫颈管消退 (未消退约2–3 cm) | 0–30% | 40%–50% | 60%–70% | ≥80% |

| 先露位置 (坐骨棘水平 S=0) | −3 | −2 | −1–0 | +1–+2 |

| 宫颈硬度 | 硬 | 中 | 软 | — |

| 宫口位置 | 朝后 | 居中 | 朝前 | — |

产程分期

| 产程 | 别称 | 定义 / 所需时间 |

|---|---|---|

| 第一产程 | 宫颈扩张期 | 定义:指从规律宫缩开始到宫颈口开全(10 cm)的过程。 所需时间:初产妇约11–12 小时;经产妇约6–8 小时。 |

| 第二产程 | 胎儿娩出期 | 定义:指从宫口开全(10 cm)至胎儿娩出的过程。 所需时间:无硬膜外麻醉时:初产妇≤3 小时,经产妇≤2 小时。有硬膜外麻醉时:初产妇≤4 小时,经产妇≤3 小时。 |

| 第三产程 | 胎盘娩出期 | 定义:指从胎儿娩出到胎盘娩出的过程。 所需时间:通常5–15 分钟,不应超过30 分钟。 |

第一产程

| 区域 | 临床含义 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 规律宫缩 | 起始:宫缩力弱、节律化 | 产后主要收缩力量来源 早期:持续约30秒,间歇期较长(5–6分钟) |

| 进展:宫缩加强、频率增高 | 进入活动期时宫缩强而有力 常见:持续50–60秒,间歇2–3分钟;宫口全开时宫缩可达1分钟,间歇1–2分钟 | |

| 宫口扩张 | 颈管软化、变短并扩张 | 扩张速度以开始较慢、后期加快为特征 颈管、宫颈下段及阴道共同形成软产道 |

| 开大至完全扩张 | 开全为分娩第二产程准备 | |

| 胎先露下降 | 胎先露(头或其他)逐步进入产道 | 胎先露下降是否经阴道可触及,是判断进入产道的重要指标 常在宫口开大4–6 cm后加速下降,直至露出外阴或阴道口 |

| 羊膜破裂 | 破膜后羊水自前向后或前后流出 | 自然分娩时常在宫口近开全时或已破 破膜量可约前羊水约100 ml;宫缩增加时羊膜张力变化可促使自然破膜 |

第二产程

| 阶段 | 定义 | 要点 |

|---|---|---|

| 胎膜破裂 | 宫口近全开或全开后胎膜自然破裂 | 若未破膜,可影响胎头下降,应于宫缩间歇期行人工破膜以促进胎头下降 |

| 胎头挤露 | 胎头于宫缩时露出于阴道口 | 仅在宫缩期可见,回缩于宫缩间歇,表现为宫缩时胎头外露、间歇期回纳 |

| 胎头著冠 | 胎头双顶径超过骨盆出口 | 宫缩间歇期胎头不再回缩,提示著冠已固定于会阴部位 |

| 胎儿娩出 | 胎头娩出并完成复位与外旋,随后肩部、躯干及胎盘娩出 | 顺序:胎头娩出 → 复位与外旋 → 前肩、后肩娩出 → 躯干与胎盘跟随,注意及时清理羊水 |

第三产程

- 临床表现

| 阶段/类别 | 体征 | 说明 |

|---|---|---|

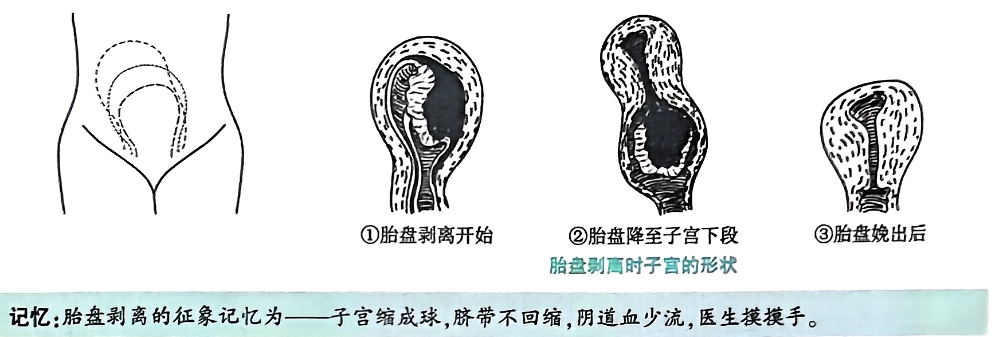

| 胎盘剥离征象 | 宫体变硬并呈球形 | 宫腔容积减小,宫体收缩致球形;胎盘剥离后降至子宫下段,下段被动扩张,宫体被推上移,高度可达脐上。 |

| 阴道外露脐带段自行延长 | 剥离使脐带从阴道口向外突出并自然延长,提示胎盘与子宫壁已部分或完全分离。 | |

| 阴道少量流血 | 剥离面出血形成积血并少量经阴道流出(量通常不大,但为剥离常见伴随表现)。 | |

| 施压试验:宫体上升而脐带不回缩 | 用掌尺侧在耻骨联合上方轻压子宫下段,若宫体上升且外露脐带不再回缩,支持胎盘已剥离。 | |

| 结局 | 胎盘自阴道排出 | 子宫继续收缩使胎盘完全剥离并经阴道娩出,为剖宫产后或阴道分娩后的自然结局之一。 |

- 新生儿阿普加(Apgar)评分:满分为10分,8~10分为正常新生儿,4~7分为轻度窒息,0~3分为重度窒息。出生后1分钟、5分钟进行评分。1分钟评分可评估出生时状况,反映宫内的情况。5分钟评分则反映复苏效果,与近期和远期预后关系密切。

| 体征 | 0分 | 1分 | 2分 |

|---|---|---|---|

| 每分钟心率 | 0 | <100 次 | ≥100 次 |

| 呼吸 | 无 | 浅慢、不规则 | 良好,哭声响亮 |

| 肌张力 | 松弛 | 四肢稍屈曲 | 四肢屈曲,活动好 |

| 咽反射 | 无反射 | 有些动作 | 咳嗽、呕吐(反射明显) |

| 皮肤颜色 | 全身苍白 | 躯体红润,四肢青紫 | 全身粉红 |

- 预防产后出血

| 措施 | 要点 / 说明 | |

|---|---|---|

| 第三产程 | 标准预防 | 正常分娩出血量 ≤ 300 ml 当胎儿前肩娩出时或胎儿娩出后立即给予宫缩剂: • 缩宫素(oxytocin):静脉滴注或肌注 10 IU 常用,维持性滴注可用 10–20 IU 溶于生理盐水或乳酸林格液中; • 麦角新碱(ergometrine):肌注或静脉注射 0.2–0.4 mg(用于出血多时或联合用药)。 |

| 胎盘未完全剥离且出血多 | 手取胎盘(在无效保守处理或出血量大时尽快行手术取出,以止血并检查宫腔)。 | |

| 第三产程延长(>30 min)但出血不多 | 先行保守处理顺序: 1. 排空膀胱(尿潴留可阻碍宫缩与胎盘排出) 2. 轻压子宫(宫底向下支持)并行宫复旧/按摩 3. 静脉注射宫缩剂(缩宫素或麦角新碱) 若以上无效则行手取胎盘术。 | |

| 胎盘娩出后 | 出血多时的局部处理 | 若胎盘娩出后出血仍多,可在下腹部经子宫壁直接肌内或子宫肌层内注射 麦角新碱 0.2–0.4 mg,同时配合宫复旧、压迫止血及必要时输血/修复裂伤。 |

- 胎盘娩出2小时内是产后出血的高危期,有时被称为第四产程,应严密观察。产后2小时无异常,可将产妇和新生儿送回病房。

分娩镇痛

| 区域 | 要点 | 简要说明 |

|---|---|---|

| 非药物镇痛 | 可单独或与药物联合 | 方法:调整呼吸、全身/局部按摩、家属陪伴、导乐等。 优点:安全、无系统药物副作用、便于实施。 局限:对中重度疼痛疗效有限,需评估与药物联合指征。 |

| 全身阿片类镇痛 | 静脉/肌内给药或患者自控镇痛(PCA) | 常用药:哌替啶(meperidine)、芬太尼、瑞芬太尼、纳布啡。 优点:起效快、适用于无法行局部/椎管技术者或急性剧痛。 不良反应:呼吸抑制、镇静、恶心/呕吐、便秘、成瘾风险(长期)。 注意:剂量个体化、监测呼吸/意识,多与镇静评分与辅助呼吸监测配合。 |

| 椎管内麻醉镇痛 | 腰麻、硬膜外或腰硬联合(ETA/EA/SPA) | 机制:局麻在脊髓/硬膜外阻滞传入感觉。 优点:镇痛平面可控、对痛感阻断有效且可持续、较少全身副作用,剂量易调整。 风险:平面过高可致严重呼吸抑制或迷走反应;感染、出血、神经损伤、低血压、尿潴留。 实施要点:适当分级给药、监测血流动力学与呼吸、严格无菌操作,必要时备置气道与复苏设备。 |

异常分娩/难产

重点内容,需全面掌握。比较难,如果时间不过就跳过。

考题

- 【例1】初产妇,25岁。妊娠39周,临产10小时,宫缩正常,羊水清亮,宫口开大6cm,头先露,S=+1,4小时后宫口仍是6cm。最可能的诊断是 A. 活跃期停滞 B. 活跃期延长 C. 潜伏期延长 D. 第二产程延长 E. 正常产程

- 【例2】初产妇,26岁。妊娠38周,临产22小时,胎心136次/分,宫口开大2cm,枕先露,S=+2。最可能的诊断是 A. 活跃期停滞 B. 活跃期延长 C. 潜伏期延长 D. 第二产程延长 E. 正常产程

- 【例3】初产妇,26岁。宫口开全1小时40分,先露+1,枕右后位,宫缩由强转弱50分钟,宫缩间隔由2分钟延长到6~8分钟。最可能的原因是 A. 骨盆出口狭窄 B. 骨盆入口狭窄 C. 产妇乏力、肠胀气 D. 原发性子宫收缩乏力 E. 中骨盆狭窄

- 【例4】协调性子宫收缩乏力行人工破膜适用的临床情况是 A. 臀先露,宫口开大2cm B. 胎头高直后位,宫口开大2cm C. 足先露,宫口开大4cm D. 肩先露,宫口开大3cm E. 枕先露,S=0,宫口开大4cm

- (与例6、7共用题干)25岁,初产妇。妊娠39周,阵发性腹痛20小时,10~12分钟宫缩1次,持续30秒,宫口开大3cm。

- 【例5】出现上述临床表现的原因是 A. 子宫收缩对称性异常 B. 子宫收缩节律性异常 C. 子宫收缩极性异常 D. 子宫收缩复合作用异常 E. 腹肌和膈肌收缩力异常

- 【例6】此时的处理原则应是 A. 肌内注射缩宫素 B. 静脉滴注麦角新碱 C. 肌内注射哌替啶 D. 人工破膜 E. 立即行剖宫产

- 【例7】若进入第二产程后,胎头+3,胎心率90次/分,此时的处理应是 A. 立即行剖宫产 B. 等待自然分娩 C. 行产钳术助娩 D. 静脉滴注缩宫素 E. 静脉注射镇静剂

- 【例8】不协调性子宫收缩乏力的正确处理应是 A. 针刺合谷、三阴交穴位 B. 温肥皂水灌肠 C. 肌内注射哌替啶 D. 人工破膜 E. 静脉滴注缩宫素

- 【例9】初孕妇,32岁。妊娠39周,规律宫缩8小时,随后持续腹痛,拒按,胎心音不清,宫口开大5cm,胎头S=-1,后囟位于1点处。该患者最可能的诊断是 A. 协调性宫缩乏力 B. 强直性子宫收缩 C. 先兆子宫破裂 D. 持续性枕后位 E. 宫颈扩张活跃期停滞