Last updated: 28 Dec 24 09:37:06 (Asia/Shanghai)

第6章 胸腔积液、结核性胸膜炎和急性呼吸窘迫综合征

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

胸腔积液

概述

胸膜腔是位于肺和胸壁之间的一个潜在的腔隙。在正常情况下,脏层胸膜和壁层胸膜表面上有一层很薄的液体,在呼吸运动时起润滑作用。任何因素使胸膜腔内液体形成过快或吸收过缓,即产生胸腔积液,简称胸水。依据胸腔积液液体的性状,分为浆液性、血性(血胸)、脂性(乳糜胸)、脓性(脓胸)。

病因和发病机制

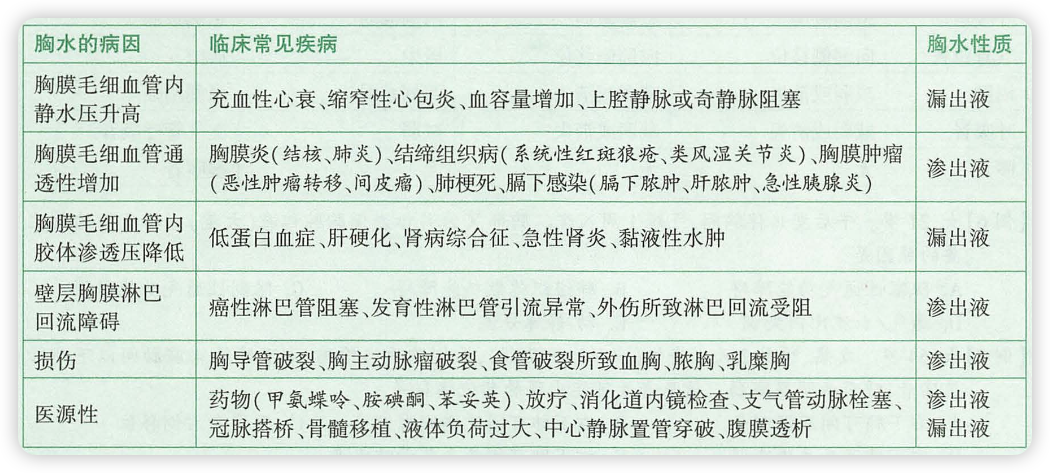

胸水的病因及发病机制

胸水的性质

临床表现

- 症状

- 原有基础疾病的相应症状:不同疾病有不同症状,应仔细询问病史、观察病人症状。

- 胸腔积液引起症状:呼吸困难是最常见的症状,多伴有胸痛和咳嗽。呼吸困难与胸廓顺应性下降、患侧膈肌受压、纵隔移位、肺容量下降刺激神经反射有关。症状与胸腔积液性质和积液量有关。积液量<300~500ml,可无明显症状。积液量>500ml,可表现为胸闷、呼吸困难,局部印诊浊音。

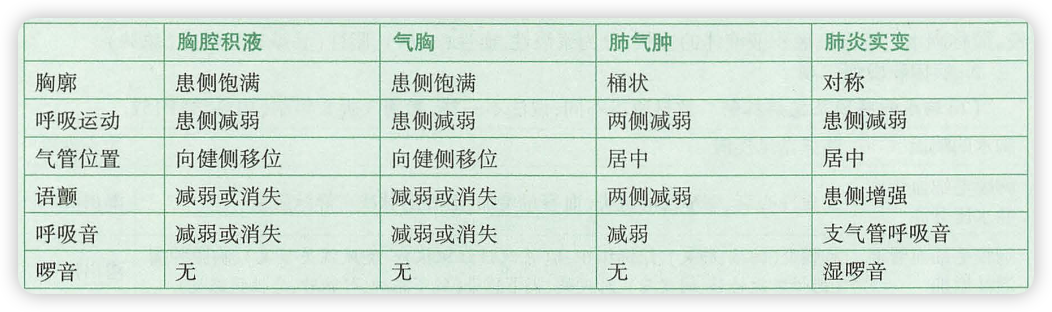

- 体征

- 少量积液可无明显体征,或触及胸膜摩擦感、闻及胸膜摩擦音。

- 中至大量积液可有典型胸腔积液的体征,即患侧胸廓饱满,触觉语颤减弱,局部叩诊浊音,呼吸音减弱或消失。

辅助检查

-

胸部X线:在胸片上判断胸腔积液的标准为:在第4前肋间以下为少量胸腔积液;第4前肋与第2前肋之间,属于中等量胸腔积液:积液位于第2前肋以上者,为大量胸腔积液。

- 较小量积液:胸部X线检查不易发现。

- 积液量300~500ml 可出现肋膈角变钝。

- 积液量>500ml 表现为凹面向上、外侧高内侧低的弧形积液影。

- 大量胸腔积液:整个患侧胸部呈致密影,纵隔和气管向健侧偏移。

- 包裹性积液:可发生于胸腔任何部位,以叶间积液多见,呈梭形,不随体位改变而变动,边缘光滑饱满。

-

胸部CT:可显示少量胸腔积液、肺内病变、肿瘤等,有助于病因诊断(定性诊断)。

-

B 超:是敏感性最高的检查胸腔积液的无创性诊断方法。还可在B超引导下穿刺抽液。

-

诊断性胸腔穿刺和胸水检查:对明确积液性质及病因诊断至关重要。疑为渗出性胸水,必须作胸腔穿刺。若漏出液,则避免胸腔穿刺。不能确定胸水性质时,首先做胸腔穿刺,抽出的胸水做下列检查。

-

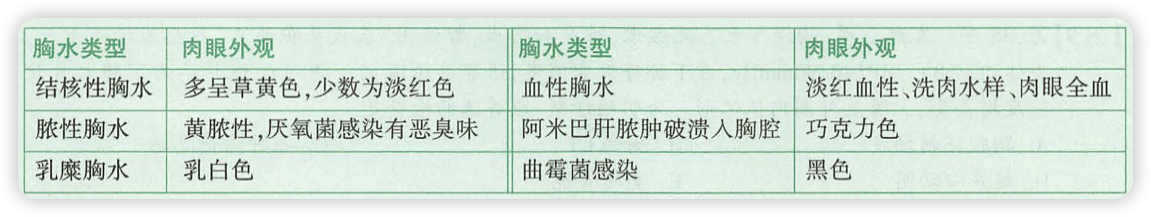

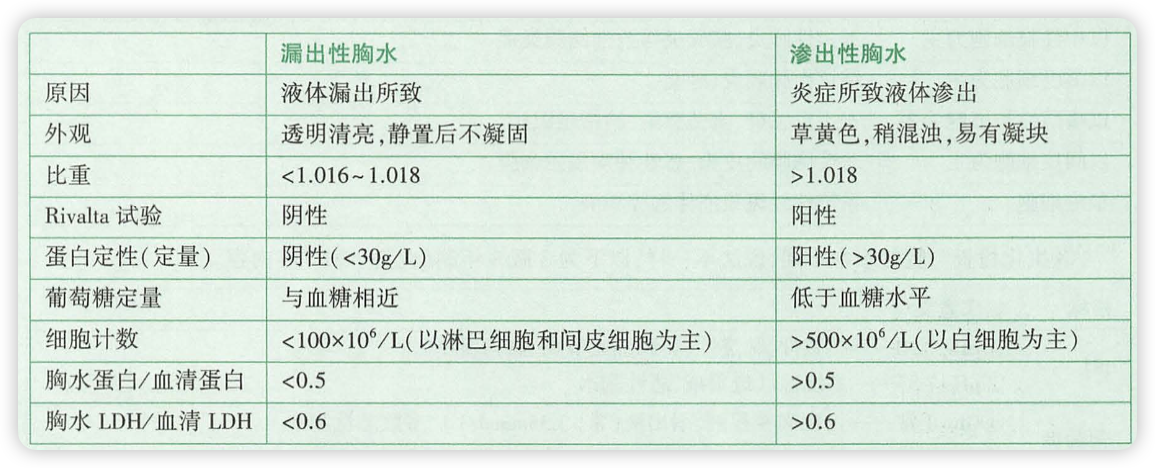

外观和气味:漏出液常透明清亮,多为淡黄色,静置后不凝固,比重<1.016~1.018。渗出液可因病因不同而性状不同,混浊,比重>1.018。

-

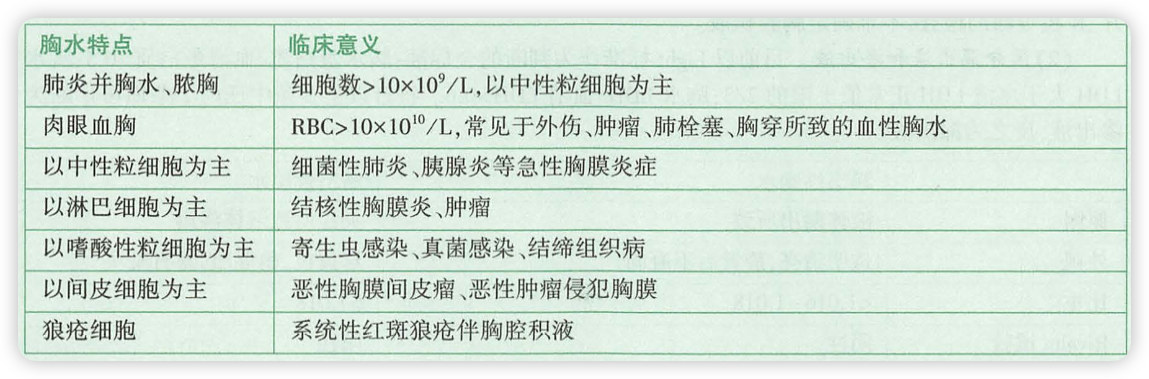

细胞计数与分类:正常胸水中可有少量间皮细胞或淋巴细胞。漏出液有核细胞数较少,常<100x106/L,以淋巴细胞和间皮细胞为主。渗出液有核细胞数常>500x106/L,以白细胞为主。

-

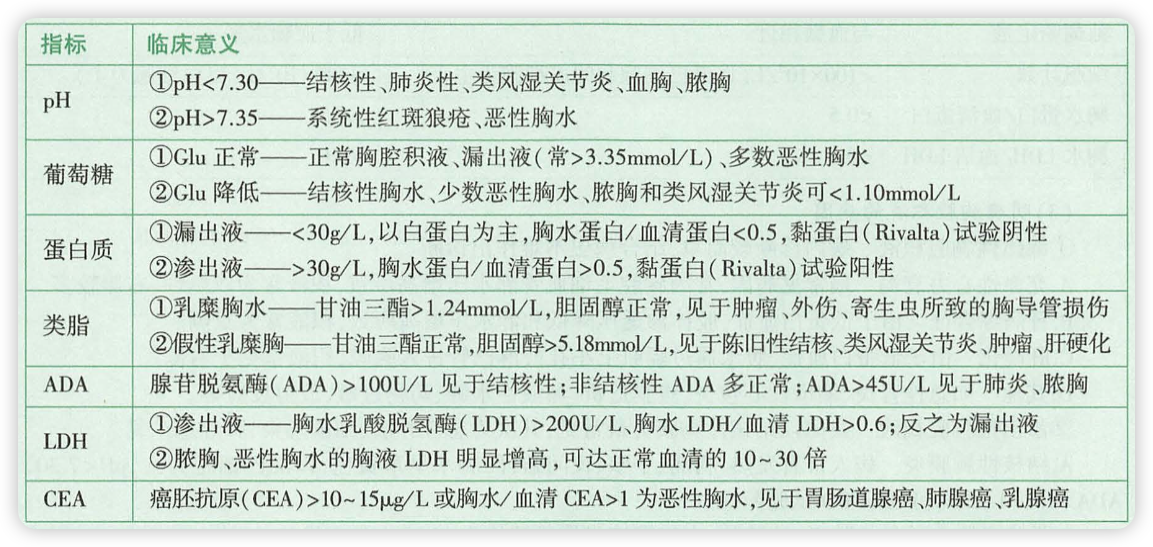

生化检查

-

-

胸膜活检:可发现肿瘤、结核和其他胸膜肉芽肿性病变。具有简单、易行、损伤小等优点。

-

胸腔镜或开胸活检:对恶性胸腔积液的病因诊断率最高,可达70%~100%。

-

支气管镜检查:对咯血、疑有气道阻塞者可行此项检查。

诊断和鉴别诊断

参阅3版8年制《内科学》P157

-

确定有无胸腔积液:根据胸闷、气促等症状,患侧呼吸音减弱或消失,叩诊浊音等特征,结合胸片、B超等辅助检查,不难确定胸腔积液。

-

区分漏出液和渗出液:目前以 Light标准作判断的金标准:胸水蛋白质/血清蛋白质>0.5;胸水LDH 大于血清 LDH正常值上限的2/3;胸水LDH/血清LDH>0.6。符合以上3条中任何1条即可诊断为渗出液,反之为漏出液。

-

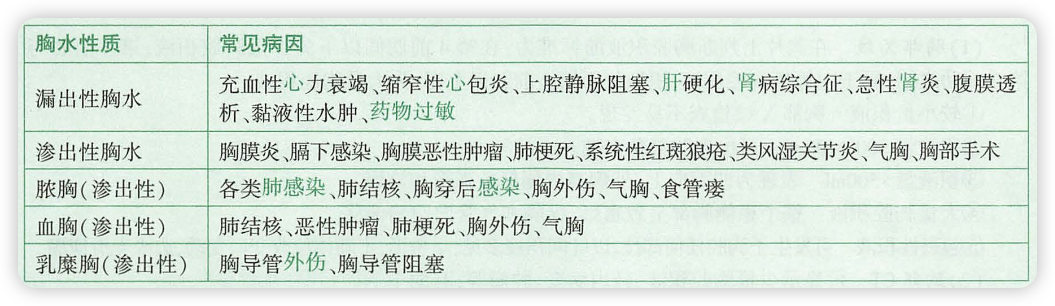

明确胸腔积液的病因

- 漏出性胸腔积液:病因诊断较简单,结合病史不难作出诊断。

- 充血性心力衰竭:最常见病因,常因胸腔毛细血管静水压增高所致,积液常为双侧性,右侧较多。

- 肾病综合征:由于低蛋白血症,胶体渗透压降低和静水压增高所致,积液常为双侧。

- 肝硬化:由于低蛋白血症、腹水通过膈肌上小孔或淋巴管进入胸腔,积液常见于右侧。

- 其他:如急性肾炎、缩窄性心包炎、腹膜透析、黏液性水肿、药物过敏、放射反应等。

- 滲出性胸腔积液:我国以结核性胸膜炎最常见,其次为恶性肿瘤、细菌感染,肺栓塞少见。

- 结核性胸膜炎:常有发热、胸痛、干咳、夜间盗汗,胸水呈草黄色,以淋巴细胞为主,pH<7.30,ADA>45U/L, CEA正常,PPD 试验阳性。

- 类肺炎胸水:是指肺炎、肺脓肿、支气管扩张等所致的胸水,病人常有发热、咳嗽、咳痰、胸痛,积液量不多,胸水呈草黄色或脓性,血白细胞增高。胸水涂片革兰染色可找到细菌或胸水细菌培养阳性。

- 恶性胸水:多呈血性,增长迅速,量大,LDH>500U/L,肿瘤标记物水平增高。

- 漏出性胸腔积液:病因诊断较简单,结合病史不难作出诊断。

治疗原则

胸腔积液是胸部或全身疾病的一部分,其病因治疗尤为重要。

- 漏出液在纠正病因后吸收,无须抽液。

- 渗出性胸腔积液根据病因不同而处理有所差异,反复胸穿抽液是其重要治疗措施之一。

结核性胸膜炎

病因

结核性胸膜炎是结核分枝杆菌感染胸膜后产生的变态反应性疾病。结核性胸膜炎既可以是胸膜的原发性感染,也可以是肺结核的胸膜病变。

临床表现

- 结核毒血症状:起病时常有乏力、轻至中度发热、盗汗等结核中毒症状。

- 干性胸膜炎:主要症状为胸痛,为剧烈尖锐刺痛,深呼吸、咳嗽时加重。

- 渗出性胸膜炎:开始时有胸痛,渗液增多时胸痛减轻,大量胸腔积液时,出现气急、呼吸困难加重。

- 胸腔积液体征:积液量少可无体征。积液量多时可有患侧胸廓饱满、气管及心脏向健侧移位、语颤减弱、叩诊浊音或实音、呼吸音减弱或消失。干性胸膜炎可有胸膜摩擦音。

诊断与鉴别诊断

- 诊断:症状和体征,胸水检查提示以淋巴细胞为主的渗出液,胸水 ADA>45U/L,胸水找到结核分枝杆菌,胸膜活检发现结核病变,诊断性抗结核治疗有效。

- 鉴别诊断 本病需与类肺炎性胸腔积液、恶性胸腔积液、风湿性胸水、胸腔漏出液等相鉴别。

治疗

- 一般治疗:包括休息、营养支持、对症治疗。

- 抽液治疗:由于结核性胸膜炎的胸水蛋白质含量高,容易引起粘连,原则上应尽快抽尽胸腔积液。穿刺抽液可每周 2~3次,首次抽液<700ml,以后每次抽液量<1000ml,以防因胸腔压力骤降,发生复张后肺水肿或循环衰竭。抽胸水后没必要向胸腔内注人抗结核药物,但可注入链激酶等防止胸膜粘连。

- ①复张后肺水肿:表现为大量抽液时,剧烈咳嗽、气促、咳大量泡沫状痰,双肺满布湿啰音,PaO2下降,X线显示肺水肿征。应立即吸氧,酌情使用糖皮质激素及利尿剂,必要时行气管插管机械通气。

- ②胸膜反应:表现为抽液时发生头晕、冷汗、心悸、面色苍白,脉细等,应立即停止抽液,使病人平卧,必要时皮下注射肾上腺素,密切观察病情,注意血压变化,防止休克。

- 抗结核治疗:同肺结核的化疗。

- 糖皮质激素:疗效不肯定。如全身毒性症状严重、大量胸水,可在抗结核药物治疗同时,加用泼尼松。

恶性胸腔积液

病因

恶性胸腔积液多为胸内或胸外肿瘤直接侵犯或转移至胸膜所致,其中以肺癌、乳腺癌、淋巴瘤最常见,约占 75%,其他如胸膜间皮瘤、白血病等也可引起。

临床表现

- 原发肿瘤:癌性胸水多为单侧性,原发肿瘤多位于肺、乳腺、卵巢等。(

- 胸腔积液:胸水生长速度快,积液量大,常因大量胸腔积液压迫出现呼吸困难,胸水呈血性。

诊断与鉴别诊断

- 诊断

- 胸水中找到肿瘤细胞,或胸膜活检组织学检查均有确诊意义。

- 胸水中各种肿瘤标志物,如CEA、CA125、CA199 等显著升高有辅助诊断意义。

- 鉴别诊断:本病需与良性胸水相鉴别。

治疗

- 原发肿瘤的治疗:胸腔积液常为晚期恶性肿瘤的并发症,故治疗效果不佳。部分小细胞肺癌所致的胸水行全身化疗有一定效果,纵隔淋巴结有转移者,可行局部放射治疗。

- 胸腔积液的治疗:不宜反复大量抽液。恶性胸水生长迅速,反复抽液可使蛋白大量丢失,效果不理想。

急性呼吸窘迫综合征

概念

- 急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是指由各种肺内和肺外致病因素导致的急性弥漫性肺损伤,进而发展的急性呼吸衰竭。

- 主要病理特征是炎症导致的肺微血管通透性增高,肺泡腔渗出富含蛋白质的液体,进而导致肺水肿及透明膜形成,常伴肺泡出血。主要病理生理改变是肺容量减少、肺顺应性降低和严重通气/血流比例失调。临床表现为呼吸窘迫、顽固性低氧血症和呼吸衰竭,肺部影像学表现为双肺渗出性病变。

- 1994年美欧 ARDS 共识会议同时提出急性肺损伤(ALI)和ARDS 的概念,沿用至今。事实上,ALI与ARDS 为同一疾病过程的两个阶段,统称 ARDS,原ALI相当于现在的轻症 ARDS。

病因

- 肺内因素(直接因素) :包括化学性因素(如吸入性肺损伤)、物理性因素(如肺挫伤、放射性损伤)、生物性因素(如重症肺炎)。导致直接肺损伤的原因,国外以胃内容物吸入最多见,国内以重症肺炎最多见。

- 肺外因素(间接因素):包括严重休克、感染中毒症、严重非胸部创伤、大面积烧伤、急性胰腺炎等。

- ARDS 的常见危险因素:包括肺炎、非肺源性感染中毒症、胃内容物吸入、大面积创伤、肺挫伤、胰腺炎、吸入性肺损伤、重度烧伤、非心源性休克、药物过量、输血相关性急性肺损伤、肺血管炎、溺水等。

发病机制

- 致病因素对肺泡膜造成的直接损伤:占次要地位。

- 间接损伤ARDS 的本质是多种炎症细胞(巨噬细胞、中性粒细胞、血管内皮细胞、血小板)及其释放的炎性介质和细胞因子间接介导的肺脏炎症反应。ARDS 是系统性炎症反应综合征(SIRS)的肺部表现。

- 炎症细胞和炎症介质是启动早期炎症反应和维持炎症反应的两个主要因素,在 ARDS 的发生发展中起关键作用。炎症细胞产生多种炎症介质和细胞因子,最重要的是 TNF-Q、IL-1,导致大量中性粒细胞在肺泡内聚集、激活,并通过“呼吸暴发”释放氧自由基、蛋白酶和炎症介质,引起靶细胞损伤,表现为肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞损伤,肺微血管通透性增高和微血栓形成,大量富含蛋白质和纤维蛋白的液体渗出至肺间质和肺泡,形成非心源性肺水肿,透明膜形成,进一步导致肺间质纤维化。

- ARDS病人由于肺间质和肺泡水肿、充血,肺表面活性物质减少引起肺表面张力增加,肺容量及残气量降低,导致肺顺应性明显降低。肺内分流量增加和通气/灌流比例失调都可引起低氧血症,但肺内分流量增加是引起顽固性低氧血症的主要原因。残气量降低和广泛肺不张使肺容量明显降低,可减少至正常肺容量的1/2以下,死腔通气明显增加,加上通气/灌流比例失调,使静脉血得不到充分氧合,肺内真正分流量增加,导致低氧血症(参阅7版《外科学》P58,9版《外科学》已删除该知识点)。

临床表现

- 发病时间大多数于原发病起病后72小时内发生,几乎不超过7天。

- 原发病的症状和体征:原发病不同,症状和体征不同。

- 呼吸困难:最早出现的症状是呼吸加快,并呈进行性加重的呼吸困难、发绀,表现顽固性低氧血症。其呼吸困难的特点是呼吸深快,不能用通常的吸氧疗法改善,也不能用原发心肺疾病解释。

- 体征:早期体征无异常,可有少量细湿啰音,后期多可闻及水泡音管状呼吸音。

辅助检查

- X线胸片:早期无异常,或呈轻度间质性改变,表现为边缘模糊的肺纹理增多,继之出现斑片状或大片状实变浸润影。其病变过程符合肺水肿的特点,快速多变,后期出现肺间质纤维化的改变。

- 动脉血气分析

- 典型改变为 PaO2降低,PaCO2降低,pH升高。根据血气分析和吸人氧浓度可计算肺氧合功能指标—一肺泡-动脉氧分压差[P(A-a)O2]、肺内分流(QS/QT)、呼吸指数[P(A-a)/ PaO2]、氧合指数(PaO2/FiO2)。

- 目前,临床上以 PaO2/FiO2最常用。PaO2/FiO2降低是诊断 ARDS 的必要条件。PaO2/FiO2=氧分压/吸入氧的比例,如某病人吸入40%氧气的条件下,PaO2为80mmHg,则PaO2/FiO2=80/0.4=200mmHg。

- 床边呼吸功能监测:ARDS 时肺顺应性降低,出现明显的肺内右向左分流,但无呼吸气流受限。

- 肺动脉楔压(PAWP):通过置入Swan-Ganz 导管测定PAWP,能较为可靠的反映左心房压。ARDS 病人 PAWP<12mmHg,但心源性肺水肿 PAWP 常>18mmHg,故可用于两者的鉴别。

诊断

9版《内科学》P132。基本上是排除性诊断。

诊断标准为:满足以下4项条件方可诊断为 ARDS。

- 明确诱因下1周内出现的急性或进展性呼吸困难。

- 胸部×线片/胸部CT显示双肺浸润影,不能完全用胸腔积液、肺叶/全肺不张和结节影解释。

- 呼吸衰竭不能完全用心力衰竭、液体负荷过重解释。如果临床没有危险因素,需要用客观检查(如超声心动图)来评价心源性肺水肿。

- 根据氧合指数(PaO2/FiO2)确诊 ARDS(PaO2/FiO2正常值为400~500mmHlg)。

- 正常:大于 300 mmHg

- 轻度:200-300 mmHg

- 中度:100-200 mmHg

- 重度:小于 100 mmHg

鉴别诊断

上述诊断标准是非特异性的,因此确诊前应排除大面积肺不张、心源性肺水肿、高原肺水肿、弥漫性肺泡出血等,通过详细询问病史、体检、胸部X线片、心脏超声、血液化验等可作出鉴别。

治疗

- 治疗原发病:治疗 ARDS 的首要原则和基础。感染是导致ARDS的常见原因,且为首位高危因素。

- 纠正缺氧:一般需采用高浓度给氧,使PaO2≥60mmHg或SaO2≥90%。

- 机械通气:轻症者可采用无创正压通气,重症者多采用呼气末正压给氧(PEEP)和小潮气量。

- PEEP 的调节:适当水平的PEEP,可使塌陷的小气道和肺泡再开放,防止肺泡随呼吸周期反复开闭,使呼气末肺容量增加,并可减轻肺损伤和肺泡水肿,从而改善肺泡弥散功能和通气/血流比例,减少肺内分流,达到改善氧合,增加肺顺应性的目的。PEEP 水平一般为8~18cmH20。

- 小潮气量:ARDS 机械通气常采用小潮气量,即6~8ml/kg,旨在将吸气平台压控制在30~35cmH2O以下,防止肺泡过度扩张。

- 液体管理:为减轻肺水肿,应合理限制液体入量,以可允许的较低循环容量来维持有效循环,保持肺脏处于相对“干”的状态。即液体出入量维持在轻度负平衡状态,可使用利尿药促进水肿的消退。

- 营养支持与监护:ARDS 时机体处于高代谢状态,应补充足够营养。

- 糖皮质激素:疗效不确定。