Last updated: 24 Aug 25 21:30:56 (Asia/Shanghai)

生物化学

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

蛋白质的结构与功能

氨基酸的一般特性;蛋白质的分子结构;蛋白质变性及复性。

考题

-

属于酸性氨基酸的是 A.半胱氨酸D. 谷氨酸 B. 苏氨酸 E. 组氨酸 C.苯丙氨酸

-

蛋白质中对280nm 紫外线吸收最强的氨基酸残基是 A. 苯丙氨酸 D.谷氨酸 B. 赖氨酸 E. 丝氨酸 C. 色氨酸

-

蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸是 A.半胱氨酸 D.丝氨酸 B.羟脯氨酸 E. 酪氨酸 C. 甲硫氨酸(蛋氨酸)

-

含巯基的氨基酸是 A. 半胱氨酸 D. 脯氨酸 B. 丝氨酸 E. 鸟氨酸 C. 蛋氨酸

-

不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是(2020)A. 半胱氨酸 D. 脯氨酸 B. 丝氨酸 E. 鸟氨酸 C. 蛋氨酸

-

多肽链中肽键的本质是 A. 疏水键 D. 二硫键 B.糖苷键 E. 磷酸二酯键 C.酰胺键

-

关于蛋白质二级结构的叙述,正确的是 A. 氨基酸的排列顺序 D.亚基间相对的空间位置 B.每一氨基酸侧链的空间构象 C. 局部主链的空间构象 E.每一原子的相对空间位置

-

维系蛋白质分子中α-螺旋的化学键是 A. 盐键 D. 肽键 B.疏水键 E.二硫键 C.氢键

-

维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是 A. 盐键 D.肽键 B. 氢键 E.二硫键 C. 疏水作用

-

不属于蛋白质二级结构的是A. β-折叠 D.α-螺旋 B. Ω环 E. β-螺旋 C.右手螺旋。解:蛋白质分子的二级结构中,没有B-螺旋的称呼。

-

蛋白质空间构象主要取决于 A. 肽链中的氢键 D. 二硫键 B.α-螺旋和β-折叠 E. 范德华力 C. 氨基酸的排列顺序

-

镰状细胞贫血患者,其血红蛋白β链N端第6个氨基酸残基谷氨酸被下列哪种氨基酸代替?A. 缬氨酸 D.酪氨酸 B.丙氨酸 C. 丝氨酸 E.色氨酸 解:镰刀的作用是割谷(谷)子,割累了,就歇(缬)会儿—-镰状细胞贫血一谷氨酸一缬氨酸。

-

下列有关血红蛋白结构与功能的叙述,错误的是 A. 含有血红素 B. 含有4个亚基 D. 其氧解离曲线为S形E.能与02可逆结合 C. 有储存O2的作用 解:血红蛋白的主要功能是运输氧(携带氧),肌红蛋白的主要功能是储存氧,不要混淆。

-

下列有关蛋白质结构与功能关系的叙述,错误的是 A. 变性的核糖核酸酶若其一级结构不受破坏,仍可恢复高级结构 B. 蛋白质中氨基酸的序列可提供重要的生物进化信息 C. 蛋白质折叠错误可以引起某些疾病D. 肌红蛋白与血红蛋白亚基的一级结构相似,功能也相同 E. 人血红蛋白B亚基第6个氨基酸的突变,可导致溶血性贫血(2020)

-

变性蛋白质的主要特点是A. 不易被蛋白酶水解D.生物学活性丧失B. 分子量降低E.共价键被破坏(2018)C. 溶解度增加

-

关于蛋白质变性的说法,错误的是 A. 黏度增加 D. 肽键断裂 B.易于沉淀 E.溶解度降低(2022)C.结晶能力消失

-

在一定 pH缓冲液条件下,蛋白质分子在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中,决定其迁移速度的主要因素是 A. 分子形状 D.分子量大小 B. 分子电荷 E.分子溶解度大小 C. 分子极性

-

蛋白质变性后不会发生的理化性质改变是 A. 生物学活性丧失 D.易被蛋白酶水解 B. 结晶能力增加 E.溶解度降低 C. 黏度增加

-

乙醇可以使蛋白质沉淀的原理是 A. 破坏水化膜 D. 形成二硫键 B.破坏溶液电荷平衡 E. 使溶液达到等电点 C.通过化学键共价交联。 解:乙醇通过竞争性脱水和降低溶液介电常数,破坏蛋白质表面的水化层与电荷平衡,导致疏水聚集而沉淀。

基础

- 氨基酸的特性

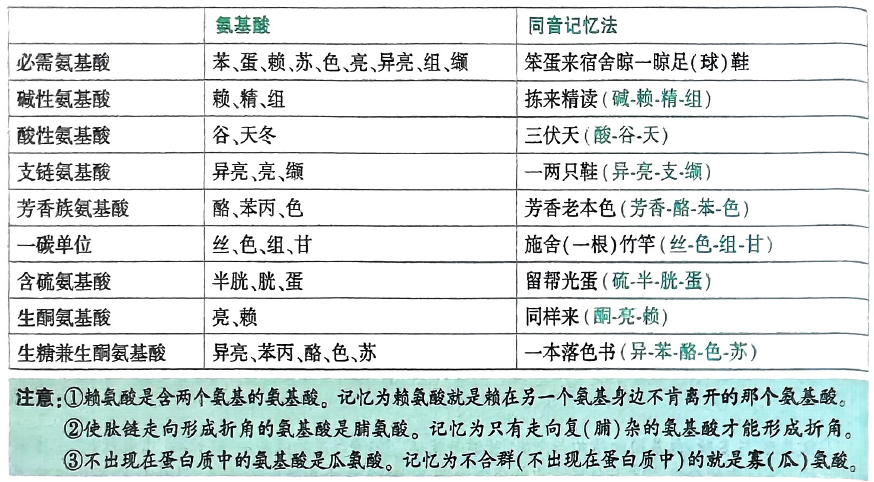

- ✨特殊的氨基酸分类的记忆

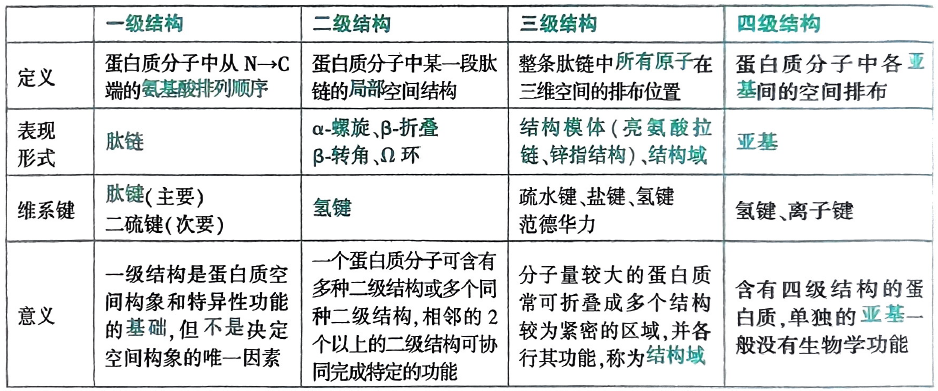

- 蛋白质分子结构的比较

- ✨血红蛋白的空间构象变化与功能:血红蛋白(Hb)是含有血红素辅基的蛋白质,具有4个亚基,每个亚基结构中间有一个疏水局部,可结合1个血红素并携带1分子氧,因此1分子Hb 可结合4分子氧。成年人红细胞中的Hb 主要由两条α肽链和两条β肽链组成(α2β2),α链含141 个氨基酸残基,β链含146个氨基酸残基。胎儿期主要为α2γ2,胚胎期主要为α2ε2。Hb能与氧可逆结合,其氧解离曲线呈“S”形。Hb 的4条肽链组成4个亚基,各亚基构象变化可影响亚基与氧的结合,血红蛋白的氧解离曲线呈“S”形反映了各亚基间的相互协同作用。

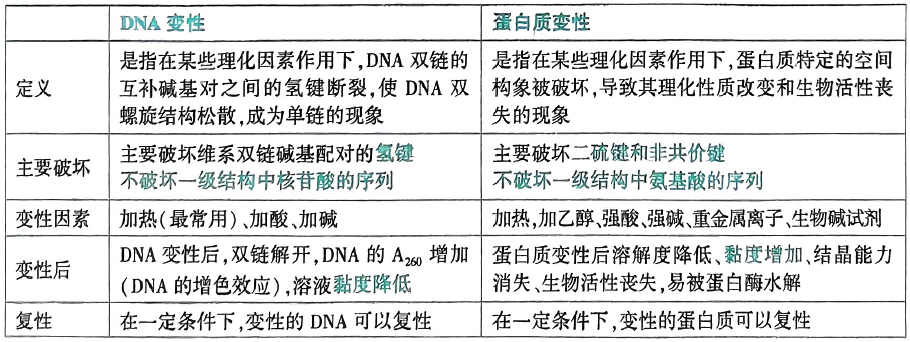

- 蛋白质变性是指在各种理化因素(加热,加乙醇、强酸、强碱、重金属离子、生物碱试剂等)的作用下,蛋白质的空间构象被破坏,导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。蛋白质变性主要是二硫键和非共价键的破坏,并不涉及一级结构中氨基酸序列的改变。蛋白质变性后,其溶解度降低、黏度增加、结晶能力消失、生物学活性丧失、易被蛋白酶水解。

- 若蛋白质变性的程度较轻,去除变性因素后,有些(并非全部)蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,称为复性。许多蛋白质变性后,空间构象严重破坏,不能复原,称为不可逆性变性。

酶与酶促反应

考题

- 【例1】辅酶和辅基的差别在于 A. 辅酶为小分子有机物,辅基常为无机物 C. 经透析方法可使辅酶与酶蛋白分离,辅基则不能 E.辅酶含有维生素成分,辅基则不含 B.辅酶与酶共价结合,辅基则不是 D. 辅酶参与酶反应,辅基则不参与

- 【例2】酶促反应中决定酶特异性的是 A. 作用物的类别 D. 催化基团 B. 酶蛋白 E. 金属离子 C.辅基或辅酶

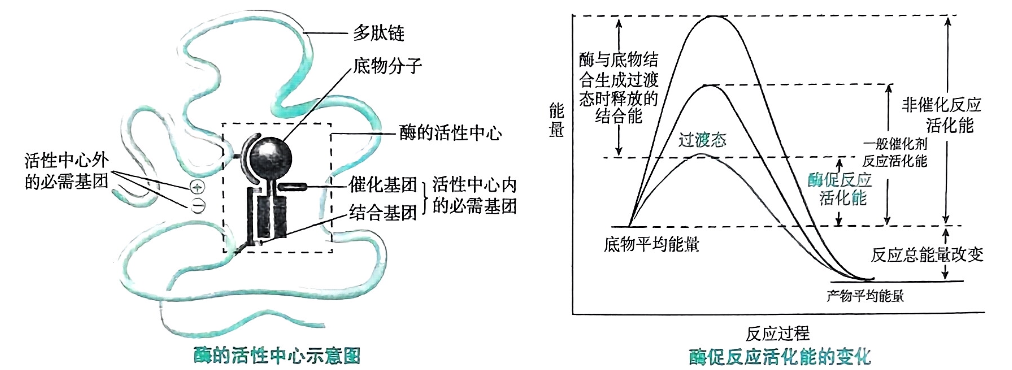

- 【例3】酶活性中心外的必需基团的功能是 A. 结合多个底物分子 D. 影响底物化学键的稳定性 B.识别与结合辅酶 E.维持酶活性中心的空间构象 C. 加快催化反应

- 【例 4】关于体内酶促反应特点的叙述,错误的是 A. 具有高催化效率 C. 可大幅降低反应活化能 E.具有可调节性 B. 温度对酶促反应速率没有影响 D.只能催化热力学上允许进行的反应

- 【例5】下列物质中,不属于B族维生素的是 A.硫胺素 D.抗坏血酸 B. 泛酸 E.叶酸 C.生物素

- 【例6】转氨酶的辅酶是 A.磷酸吡哆醛 D. 四氢叶酸 B. 焦磷酸硫胺素 E.泛酸 C.生物素

- 当底物足量时,生理条件下决定酶促反应速率的因素是 A.酶含量 B.钠离子浓度 D. 酸碱度 E.辅酶含量 C. 温度

- 【例8】下列关于酶促反应调节的叙述,正确的是 A.温度越高反应速率越快 B. 反应速率不受底物浓度的影响 C. 反应速率不受酶浓度的影响 D. 在最适 pH 下,反应速率不受酶浓度影响 E. 底物饱和时,反应速率随酶浓度增加而增加

- 【例9】有机磷农药中毒的发病机制主要是有机磷抑制了 A.胆碱酯酶 B.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 D. 糜蛋白酶 E.乳酸脱氢酶 C.细胞色素氧化酶

- 【例10】关于酶竞争性抑制剂特点的叙述,错误的是 A. 抑制剂与底物结构相似 B. 抑制剂与底物竞争酶分子中的底物结合部位 C. 当抑制剂存在时,K.值变大 D.抑制剂恒定时,增加底物浓度,能达到最大反应遠率 E.抑制剂与酶共价结合

- 【例11】非竞争性抑制剂存在时,酶促反应动力学的特点是 A. Km值增大,Vmax不变 D.Km值不变,Vmax降低 B. Km值降低,Vmax不变 E. Km值和 Vmax均降低 C. Km值不变,Vmax增大

- 【例 12】关于酶活性的叙述,正确的是 A.关键酶的活性不易被调节 C. 多数酶最适pH 在 8.0 E. 酶活性检测可用于疾病的诊断 B. 缺少氟离子时唾液淀粉酶失去活性 D. 25°C时 Tag DNA 聚合酶活性最高

- 【例13】含有调节亚基的酶是 A.别构酶 D. 核酶 B. 结合酶 E. 活性酶(2024) C.同工酶

- 【例14】有关同工酶概念的叙述,错误的是 A. 同工酶的免疫学性质不同 D. 同工酶的理化性质不同 B. 不同器官的同工酶谱不同 E. 同工酶催化不同的底物反应 C. 同工酶常由几个亚基组成

基础

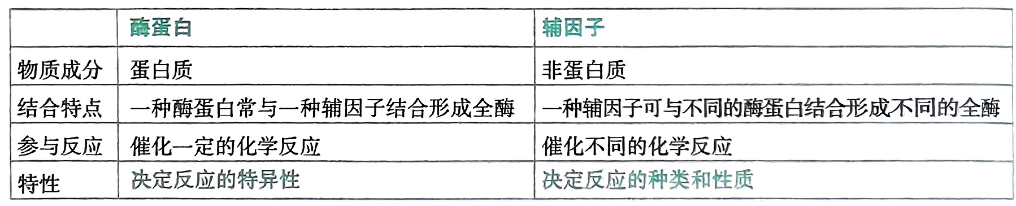

- 结合酶

- 酶的活化

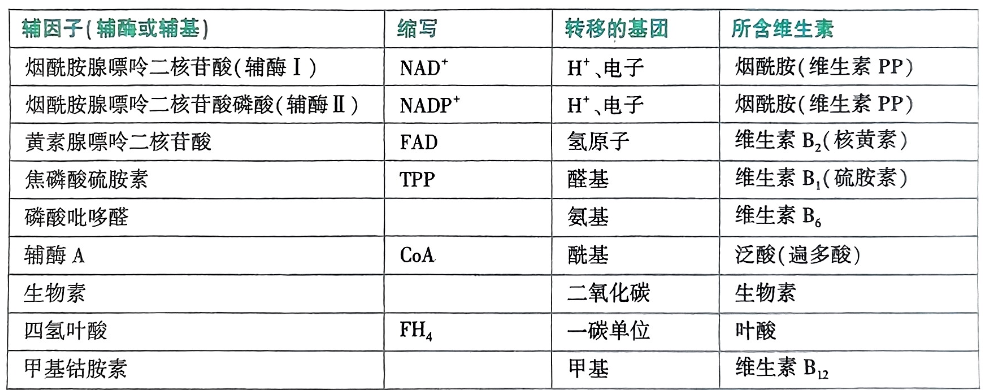

- 维生素与辅因子的关系

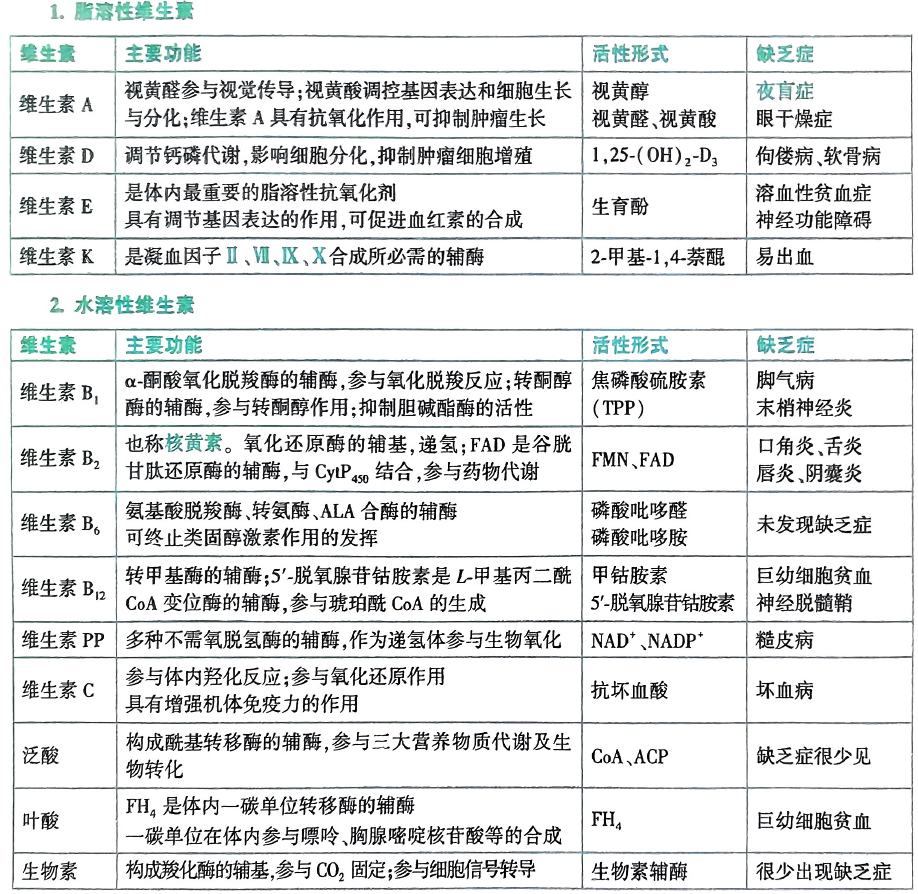

- B 族维生素包括维生素B1(硫胺素)、B2(核黄素)、B3(烟酸)、B5(泛酸、CoA)、B6(吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺)、B7(生物素)、B11(叶酸、四氢叶酸)、B12(钻胺素)等。

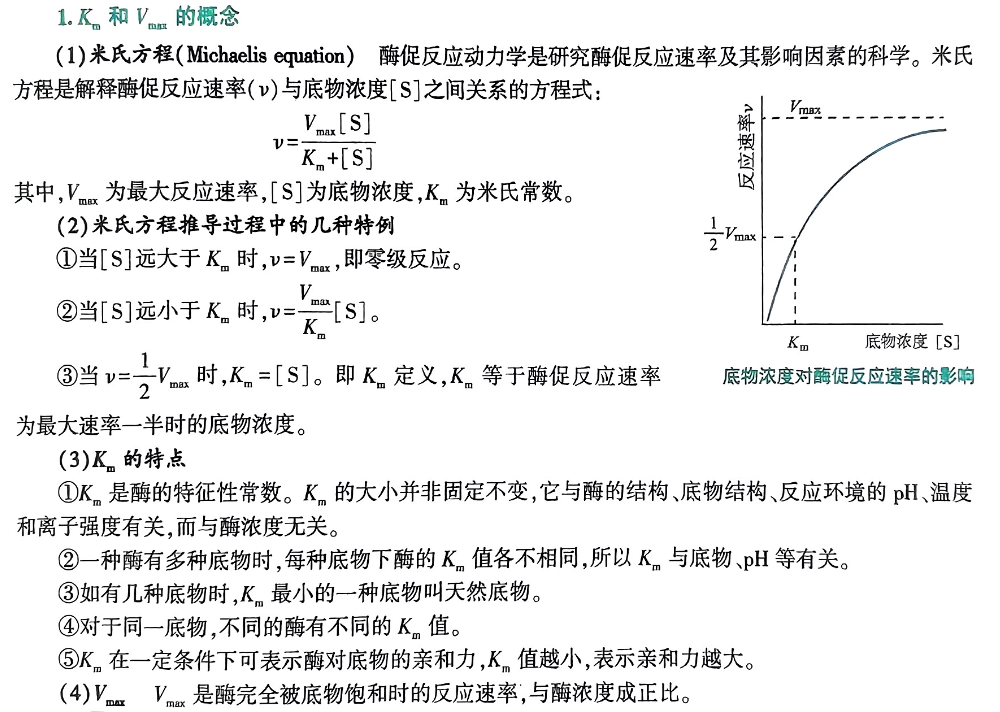

- 米氏方程与酶的特征

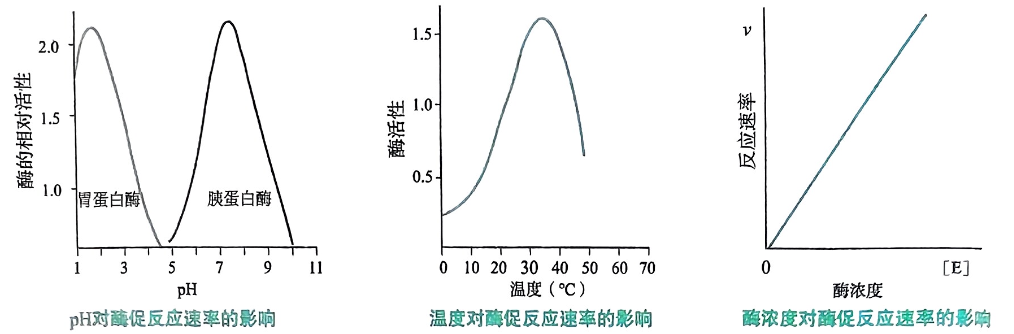

- 酶反应速率的影响因素

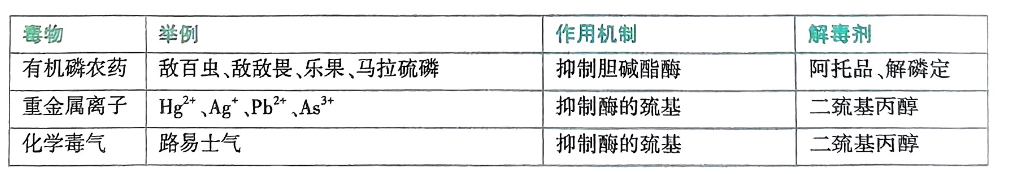

- 酶不可逆抑制的毒药

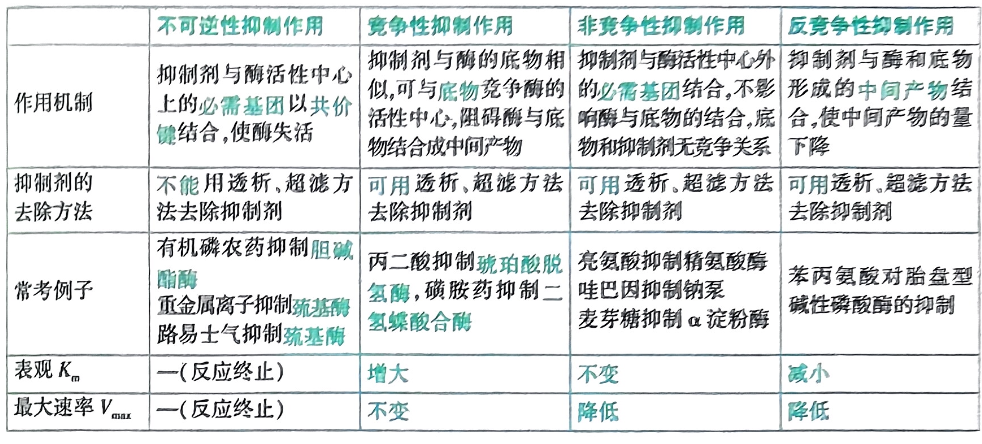

- 酶抑制剂的作用类型,关注常考例子

- 别构酶指一些效应剂与关键酶分子活性中心外的某个部位可逆性结合,使酶发生变构而改变其催化活性的一组酶。使酶活性增加的效应剂称别构激活剂,使酶活性减弱的效应剂称别构抑制剂。①别构酶多是关键酶,催化的反应常是不可逆反应。别构酶在细胞内控制着代谢通路的闸门。②别构酶常由多个亚基组成,但并非都有催化亚基和调节亚基,“S”形曲线反映了多个亚基间具有协同作用。 ③别构酶有两个中心,即催化中心和调节中心(注意:并非催化亚基和调节亚基)。别构调节可引起酶的构象变化。别构调节剂可能是也可能不是参与反应的辅酶,底物或产物。别构调节属于酶的快速调节。

- 同工酶是指催化相同化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质及免疫学性质均不相同的一组酶。

核酸的结构与功能

核酸的组成;DNA 双螺旋结构;各种 RNA 的特性。很常考,但基本是送分题

考题

- 可承载生物遗传信息的分子结构 A. 胆固醇的侧链碳原子 D. 核酸的核苷酸序列 B. 脂蛋白的脂质组成 E.不饱和脂肪酸的双键位置 C. 氨基酸的侧链基团

- 储存并传递遗传信息的核酸分子是 A. DNA D.rRNA B.mRNA E. siRNA(2023)C.tRNA

- 组成多聚核苷酸的骨架成分是 A. 碱基与戌糖 D. 戊糖与磷酸 B. 碱基与磷酸 E.戊糖与戊糖 C. 碱基与碱基

- 核酸中核苷酸之间的连接方式是 A.2’-3’磷酸二酯链 D. 1’-5’-糖苷键 B. 3’-5’-磷酸二酯键 E. 氢键 C. 2’-5’-磷酸二酯键

- 有关DNA 碱基组成规律的叙述,错误的是 A.适用于不同种属 D. 与遗传特性相关 B.主要由腺嘌呤组成 E. 不受年龄与营养状态影响(2017) C.嘌呤与嘧啶分子数相等

- 关于DNA碱基组成的叙述,正确的是 A. DNA 分子中A与T的含量不同 C.同一个体在不同营养状态下碱基组成不同 F. 不同生物来源的 DNA 碱基组成不同 B. 同一个体成年期与少年期碱基组成不同 D. 同一个体不同组织碱基组成不同

- DNA的一级结构是 A. 多聚A结构 D.三叶草结构 B.核小体结构 E. 核苷酸排列顺序 C. 双螺旋结构

- 维系 DNA 双链间碱基配对的化学键是 A. 氢键 D.疏水键 B.磷酸二酯键 E. 糖苷键 C. 肽键

- DNA聚合链中最稳定的碱基对是 A. A—G D. A-U B.A-T E. C—U C.G-C

- 核酸对紫外线的最大吸收峰是 A. 220nm D. 280nm B. 230nm E. 300nm C. 260nm

- 有关 DNA变性概念的叙述,错误的是 A. 变性时两条链解离 D. 加热可导致变性 B.变性时二级结构被破坏 E. 变性后 260nm 波长吸收不改变 C.变性不伴有共价键断裂

- 下列关于DNA 杂化双链的说法,错误的是 A. 可发生在两条不同的 DNA 单链之间 B. 可发生在一条 RNA 单链和一条DNA 单链之间 C. 可在 DNA 复性过程中形成 D. DNA 杂化双链这种现象被称为分子杂交技术 E. 杂化双链中的两条单链不需要遵循碱基互补配对原则

- 细胞内含量最丰富的RNA是 A. hnRNA D. miRNA B. URNA E. mRNA C.rRNA

- 维系 mRNA 稳定性的主要结构是 A. 内含子 D. 三叶草结构 B.双螺旋结构 E.茎环结构(2019) C.多聚腺苷酸尾

- 关于真核生物 mRNA结构的描述,错误的是 A. 5’-端保留有特殊的内含子 D.5’-端有特殊“帽子”结构 B. 3’-端有特殊的“尾”结构 E.含有开放阅读框架区(2019) C.3’-瑞存在非翻译序列

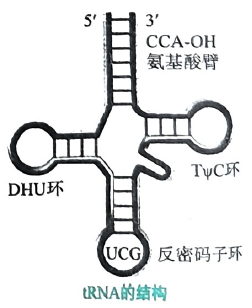

- tRNA 分子上3’-端序列的功能是 A.辨认 mRNA 上的密码子 D. 提供-OH与氮基酸结合 B.剪接修饰作用 E. 提供-OH与糖类结合 C. 辦认与核糖体结合的组分

基础

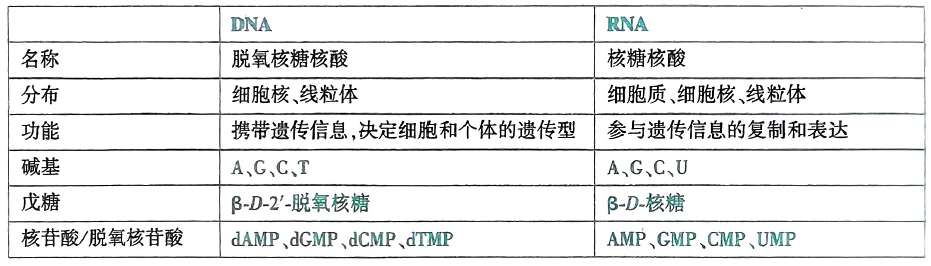

- 核酸分类和组成

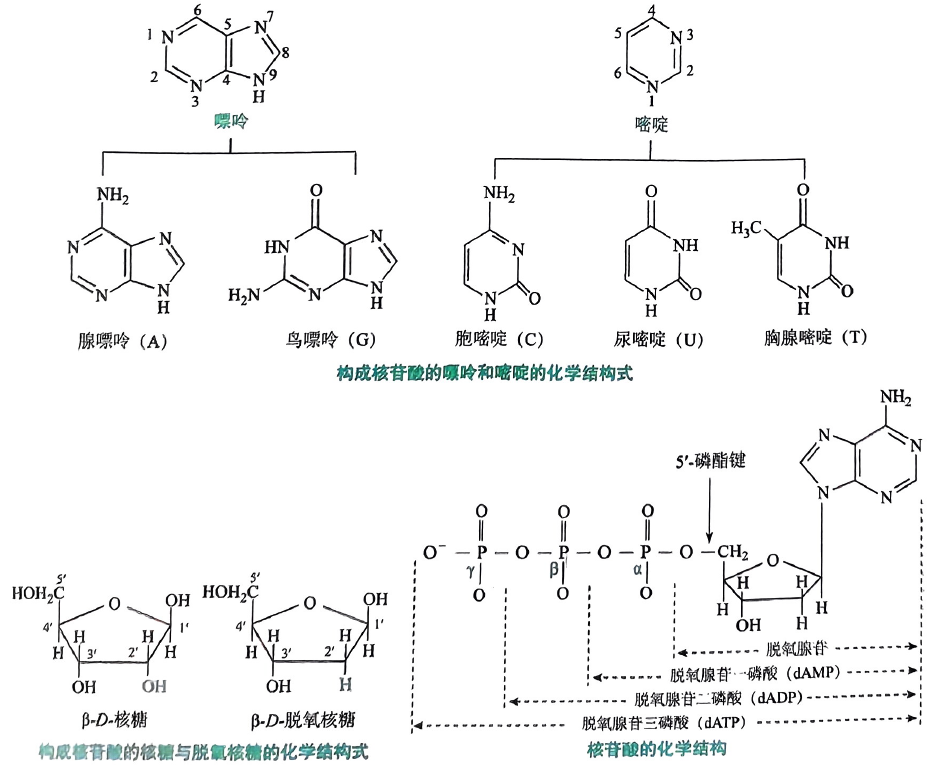

- 核苷酸的组成

- Chargaff 规则:①不同生物个体的 DNA,其碱基组成不同;②同一个体的不同器官或不同组织的 DNA 具有相同的碱基组成;③对于一个特定组织的 DNA,其碱基组分不随其年龄、营养状态和环境而变化;④对于一个特定的生物体,A 的摩尔数与T的摩尔数相等,G的摩尔数与C的摩尔数相等。Chargaff 规则在实际情况中不完全正确,但考试时可以认为是近似正确的。

- DNA 分子的一级结构是指 DNA 分子中脱氧核苷酸从5’-端至3’-端的排列顺序。

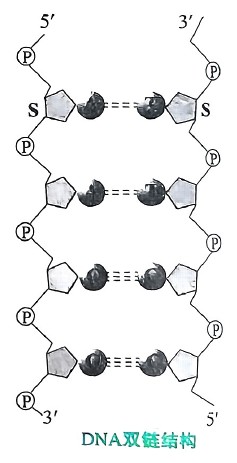

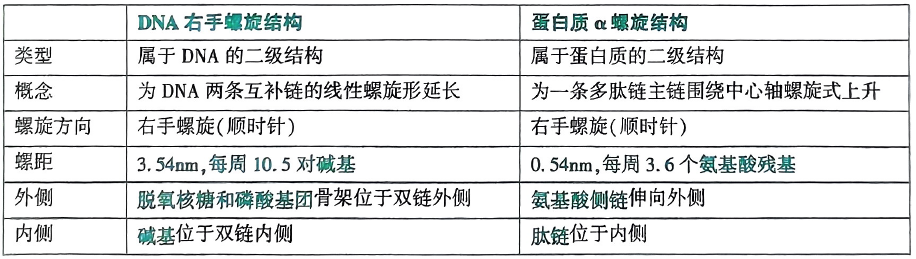

- DNA 的二级结构-DNA 双螺旋结构模型

-

DNA 的高级结构

- 超螺旅结构:DNA 双螺旋进一步盘曲形成更加复杂的结构,称为 DNA 的三级结构。生物体的闭环DNA 都以超螺旋形式存在,如细菌质粒、某些病毒、线粒体的 DNA等。

- 核小体:真核生物染色体 DNA 呈线性,其三级结构是 DNA 双链进一步盘绕在以组蛋白(H2A、H2B、H3、H4)为核心的结构表面构成的核小体。

-

核酸的嘌呤环和嘧啶环的最大吸收峰在 260nm附近。巧记:

2个老6生小孩(遗传物质) -

色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰在 280nm附近。茚三酮反应时,生成的蓝紫色化合物的最大吸收峰在 570nm 处。

-

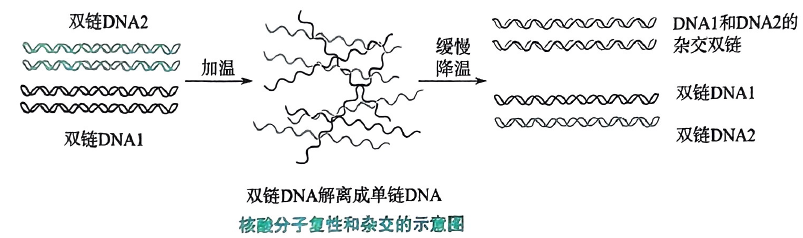

某些极端的理化条件(温度、pH、离子强度等)可以断裂 DNA 双链互补碱基对之间的氢键以及破坏碱基堆积力,使一条 DNA 双链解离成为两条单链,这种现象称为 DNA 变性。

-

DNA 变性时,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA 在260nm处的吸光度随之增加,这种现象称为 DNA 的增色效应。它是监测 DNA 双链是否发生变性的一个最常用指标。

-

在适当条件下,变性的DNA 两链可重新配对,恢复天然的双螺旋结构,这一现象称为复性。热变性的DNA经缓慢冷却后即可复性,这一过程称为退火。

-

DNA 变性和蛋白质变性的比较

-

真核生物 mRNA 的结构特点:5’-端有帽子结构,3’-端有多聚A尾,分子中可能有修饰碱基

-

原核生物 mRNA 的结构特点:多顺反子(每分子 mRNA 带有几种蛋白质的遗传信息)、无首尾结构、无修饰碱基

-

tRNA:从5‘ → 3’依次为 DHU环(识别氨酰-tRNA合成酶) + 反密码子环(识别遗传密码) + TΨC环(识别核蛋白体)+相同的CCA 结构(氨基酸的结合部位)(

三环一柄)。

-

核糖体RNA (rRNA) 是细胞中含量最多的 RNA

无机元素与维生素

考题

- 长期过量摄入,易导致毒性反应的维生素是 A.维生素A B.维生素C D.维生素B,E. 叶酸 C. 维生素B

- 夜盲是因为缺乏 A. 维生素A D. 维生素D B. 维生素B E.维生素E C. 维生素C

基础

维K:凝血因子27910

一焦(脚)6比12钴

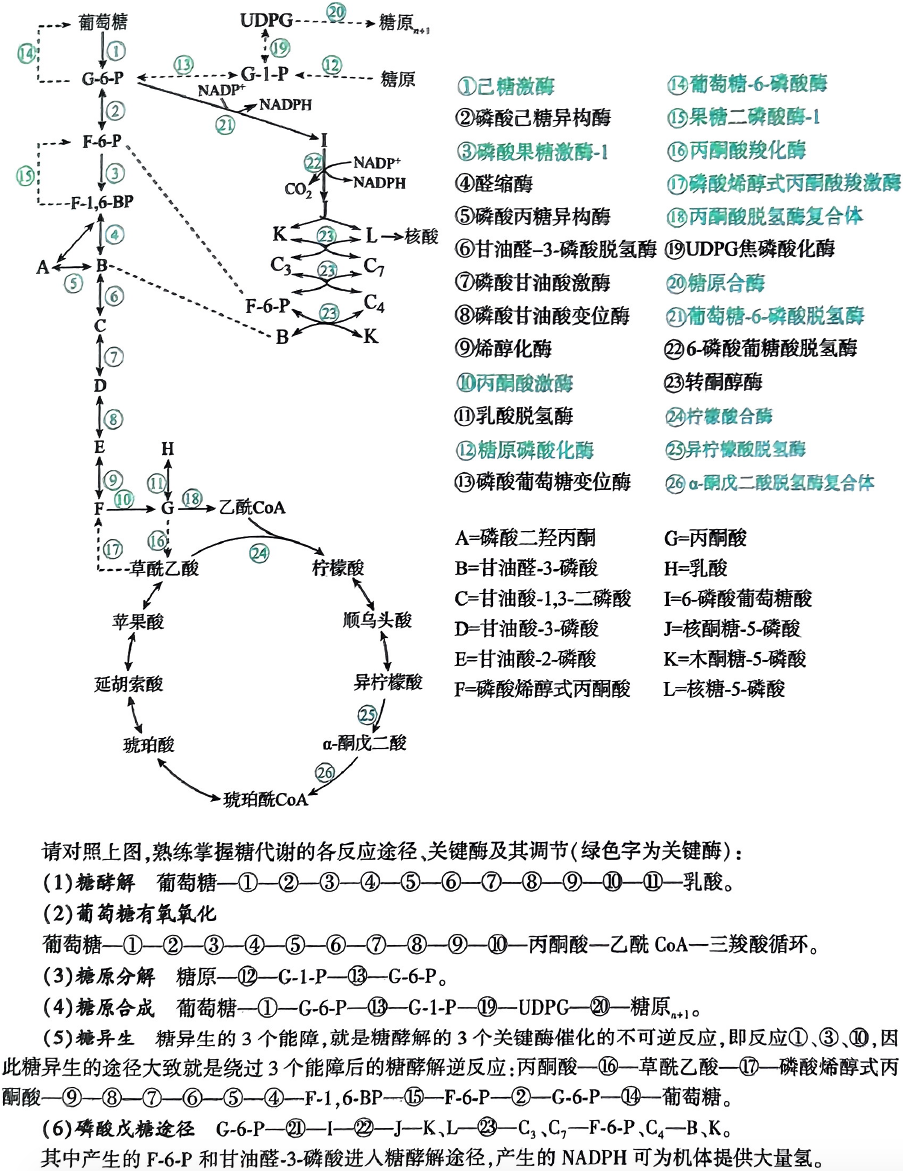

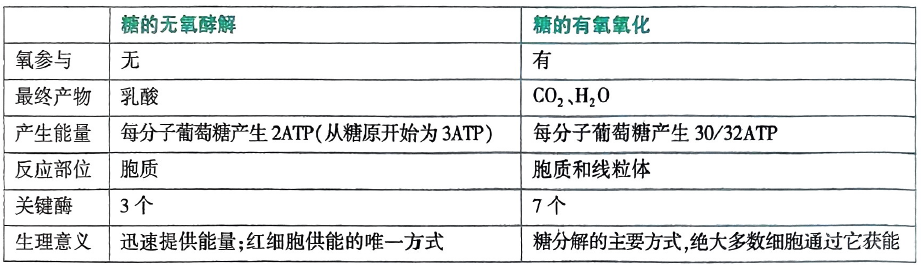

糖代谢

考题

- 供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是 A. 糖有氧氧化 D. 糖异生 B. 糖酵解 E. 磷酸戊糖途径 C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

- 成熟红细胞中,能产生调节血红蛋白运氧功能物质的代谢途径是 A. 糖有氧氧化 D. 糖异生 B. 糖酵解 E. 磷酸戊糖途径 C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

- 正常细胞糖酵解途径中,利于丙酮酸生成乳酸的条件是 A. 缺氧狀态 B.酮体产生过多 D.糖原分解过快 E.酶活性降低 C. 缺少辅酶

- 下列属于糖酵解途径关键酶的是A. 葡萄糖-6-磷酸酶 D. 苹果酸脱氢酶 B. 丙酮酸激酶 E. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 C. 柠檬酸合酶

- 丙酮酸氧化脱羧生成的物质是A. 丙酰 CoA D. 乙酰乙酰 CoA B. 乙酰 CoA E. 琥珀酰 CoA C. 羟甲戊二酰CoA

- 三大营养物质糖、脂肪、氨基酸的共同代谢途径是 A. 柠檬酸-丙酮酸循环 B.丙氨酸-葡萄糖循环 D. 乳酸循环 E. 三羧酸循环 C. 鸟氨酸循环

- 催化三羧酸循环的关键酶是 A.异柠檬酸脱氢酶 D. 琥珀酸脱氢酶 B. 丙酮酸激酶 E.苹果酸脱氢酶 C.磷酸果糖激酶-1

- 蚕豆病是红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症患者进食蚕豆或蚕豆制品后诱发的一种急性血管内溶血,其主要机制是体内缺乏 A.NADP+ B. NADPH C. NAD+ D. NADH E. FAD

- 直接参与葡萄糖合成耱原的核苷酸是A. GTP B. UTP C. CTP D. FAD E. NAD+

- 糖原分解得到的最初产物是 A. UDPG D. 葡萄糖 B.葡萄糖-1-磷酸 E. 葡萄糖-1-磷酸及葡萄糖 C.葡萄糖-6-磷酸

- 不能补充血糖的生化过程是 A. 食物中糖类的消化吸收 D. 肝糖原分解 B.肌糖原分解 E. 葡萄糖在肾小管的重吸收 C. 糖异生

- 催化水解产物为葡萄糖的酶是 A. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 D. NADH脱氢酶 B. 苹果酸脱氢酶 E.葡萄糖-6-磷酸酶 C. 丙酮酸脱氢酶

- 长期饥饿时,糖异生的生理意义之一是 A. 有利于脂肪合成 D. 有利于脂肪酸合成 B. 有利于补充血糖 E. 有利于必需氨基酸合成 C.有利于排钠补钾

基础

- 糖代谢全图(包括糖酵解、葡萄糖有氧氧化、糖原合成与分解、糖异生、磷酸戊糖途径)

- 糖酵解 vs. 有氧氧化

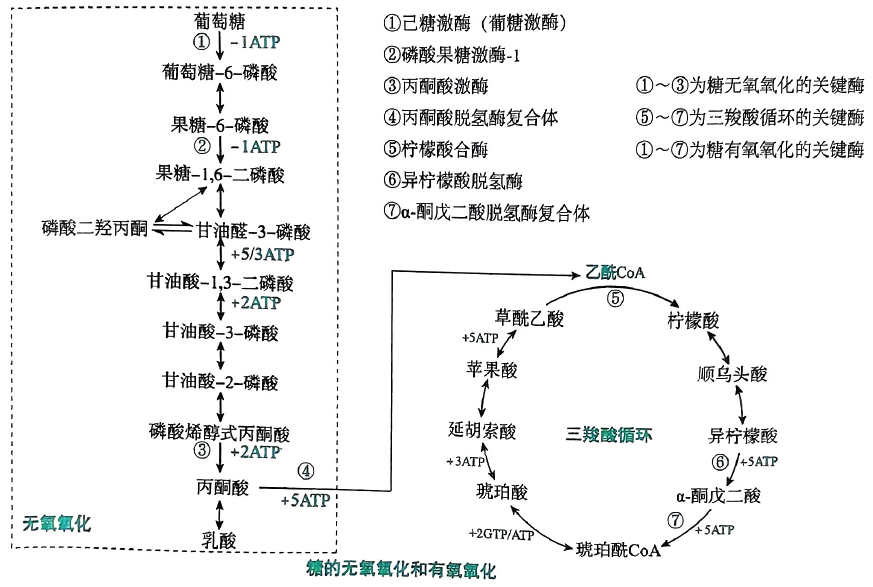

- 糖的无氧氧化及有氧氧化及其关键酶:

无氧时,自己可怜路人丙;有氧时(能力更强了),自己边吃柠檬边可怜二个路人丙;

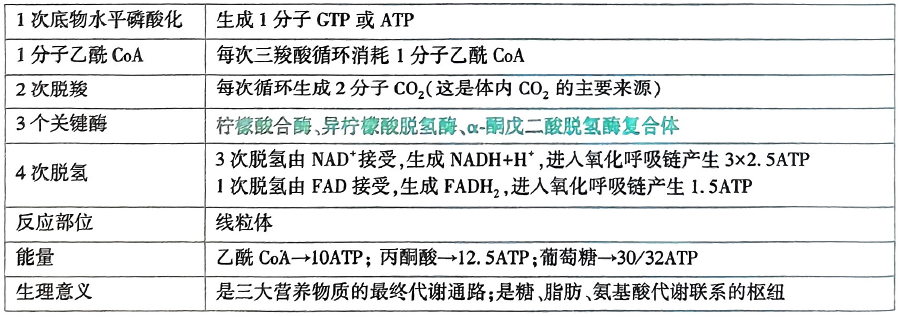

- 乙酰 CoA 和草酰乙酸缩合成含有三个羧基的柠檬酸开始,故称为三羧酸循环(也称柠檬酸循环)

- 三羧酸循环的常考点

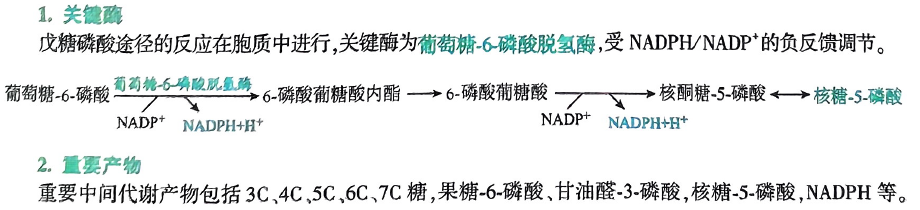

- 戊糖磷酸途径是一条不产能的糖分解途径,从糖酵解的中间产物葡萄糖-6-磷酸开始形成旁路,最终返回糖酵解。此代谢途径目的是提供 NADPH 和核糖磷酸。

- 戊糖磷酸途径的生理意义:

- 提供核糖磷酸作汐核酸生物合成的原料

- 提供 NADPH 作为多种代谢反应的供氢体:①NADPH参与脂肪酸、胆固醇、非必需氨基酸的合成。②从鲨烯合成胆固醇,从胆固醇合成胆汁酸、类固醇激素,从血红素合成胆红素等,均涉及 NADPH参与的羟化步骤。 ③NADPH用于维持谷胱甘肽的还原状态

- 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH),是一种极其重要的辅酶和细胞内还原剂,可以被看作是细胞进行还原性生物合成和对抗氧化应激的“电子货币”或“还原力”。它与另一个重要的辅酶 NADH 非常相似,都是在 NAD+ 的基础上衍生的。具体结构 = 烟酰胺单核苷酸 + 腺嘌呤单核苷酸 + 额外的一个磷酸基团。核心区别:

- NAD+ / NADH: 烟酰胺核糖 + 腺嘌呤核糖(两者通过磷酸连接)。

- NADP+ / NADPH: 烟酰胺核糖 + 腺嘌呤核糖-2’-磷酸(即在腺嘌呤核苷的核糖部分多了一个磷酸基团)。正是这个额外的磷酸基团(位于腺苷部分的2’位)赋予了NADP+及其还原型独特的性质和功能。

- 有些人群的红细胞内缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶,不能经磷酸戊糖途径得到充足的 NADPH,难以维持充足的还原型谷胱甘肽,因而表现为红细胞易于破裂,发生溶血性黄疸。这种溶血现象常在食用蚕豆(包含蚕豆嘧啶和异尿咪等强氧化剂)后出现,故称为蚕豆病。G6PD基因位于X染色体(Xq28),属于X连锁不完全显性遗传。男性患者(仅一条X染色体)症状更重,女性杂合子(两条X染色体中一条突变)可能表现轻微或不发病。

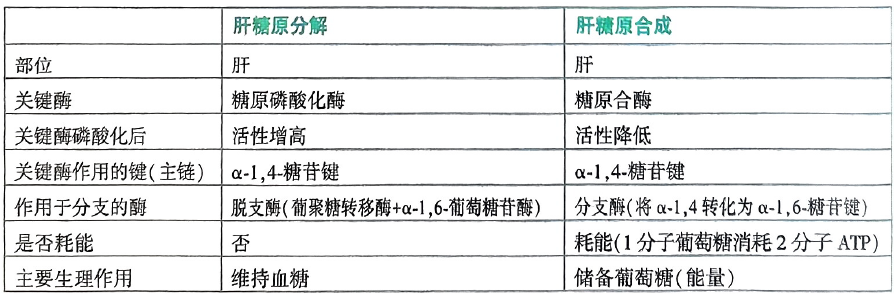

- **尿苷二磷酸蔔萄糖(UDPG)**可看作“活性葡萄糖”,在糖原合成中充当葡萄糖供体。糖原合成的关键酶汐糖原合酶;还需要分支酶的参与。

- 糖原分解的关键酶是糖原磷酸化酶。由于葡萄糖-6-磷酸酶只存在于肝肾组织,不存在于肌肉中,因此肝肾糖原可以补充血糖,但肌糖原不能分解为葡萄糖,只能进行糖醉解或有氧氧化。

- 糖原合成 vs. 糖原分解

脂质代谢

脂肪酸分解;酮体和胆固醇的合成及关键酶;磷脂合成;血浆脂蛋白的功能。

考题

- 不属于体内脂类正常生理功能的是 A.保持体温 D. 构成生物膜 B. 传递电子 E. 参与信息传递 C. 参与维生素吸收

- 每克营养物质供能最高的是 A. 糖类 D.矿物质 B.膳食纤维 E. 脂类 C.蛋白质

- 甘油三酯合成的基本原料是 A.胆固醇酯 D.胆固科 B.鞘氨醇 E. 胆碱 C. 甘油

- 脂肪酸合成的原料乙酰CoA 从线粒体转移至胞质的途径是 A. 三羧酸循环 B. 乳酸循环 D.柠檬酸-丙酮酸循环 E.丙氨酸-菊萄糖循环 C. 糖醛酸循环

- 属于脂肪动员产物的是 A. 甘油 D.甘油酸-1,3-二磷酸 B. 甘油-3-磷酸 E,甘油酸-2,3-二磷酸 C.甘油醛-3-磷酸

- 属于脂肪组织中合成甘油三酯原料的是 A. 甘油 D.甘油酸-1,3-二磷酸 B. 甘油-3-磷酸 E,甘油酸-2,3-二磷酸 C.甘油醛-3-磷酸

- 脂肪酸β-氧化的关键酶是 A. 酮脂肪酰 CoA 硫解酶 D.B-羟脂肪酰CoA 脱氨酶 B. 脂肪酰 CoA 脱氢酶 E. 烯脂肪酰 CoA 水化酶(2024)C. 肉碱脂酰转移酶I

- 可使肉碱脂肪酰转移酶I活性增加的因素是 A. 低盐饮食 D. 饥饿 B. 低脂饮食 E.饱食 C.高糖饮食

- 下列关于脂肪酸氧化分解过程的叙述,错误的是 A. β-氧化中的受氢体为 NAD+和FAD C. 脂肪酰 CoA 需转运入线粒体 E. β-氧化的4步反应为脱氢、加水、再脱氢和硫解 B. 含16个碳原子的软脂酸经过8次β-氧化 D. 脂肪酸首先要活化生成脂肪酰 CoA 解:正确的是7次,最后一个就是乙酰CoA

- 能够加快脂肪酸β-氧化的因素是 A. 低血糖 B. 低血脂 C. 低血压 D. 高血压 E. 高血糖

- 饥饿时能通过分解代谢产生酮体的物质是 A.核苷酸 D.维生素 B. 脂肪酸 E.葡萄糖 C.氨基酸

- 生成酮体的中间反应是 A. 丙酮酸羧化 D. 黄嘌呤氧化 B. 乙酰 CoA 缩合 E. 糖原合成 C. 糖原分解

- 三羧酸循环中草酰乙酸的来源是 A. 丙酮酸羧化 D. 黄嘌呤氧化 B. 乙酰 CoA 缩合 E. 糖原合成 C. 糖原分解

- 体内合成胆固醇的主要原料是 A. 乙酰 CoA D. 草酰乙酸 B. 乙酰乙酰CoA E. 葡萄糖 C. 丙酰 CoA

- 体内合成长链脂肪酸的主要原料是 A. 乙酰 CoA D. 草酰乙酸 B. 乙酰乙酰 CoA E.葡萄糖 C. 丙酰 CoA

- 先天缺乏琥珀酰 CoA转硫酶的患者若长期摄取低糖膳食,将会产生的代谢障碍是 A. 酮血症 B.高脂血症 C.低血糖 D. 萃丙酮尿症E. 尿黑酸尿症

- 体内脂肪大量动员时,肝内乙酰CoA主要生成的物质是 A.葡萄糖 B. 酮体 D.脂肪酸 E. 二氧化碳和水 C. 胆固醇

- 患者,男性,50岁。平时高脂、高糖饮食。实验室检查:空腹血糖 15.6mmol/L。除高糖饮食外,还应特别关注的代谢紊乱是 A. 尿素生成 D. 胆固醇生成 B. 酮体生成 E. 蛋白质分解 C. 一碳单位生成

- 下列关于酮体的描述,错误的是 A.酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮 C. 只能在肝的线粒体内生成 E. 酮体是肝输出能量的一种形式 B.合成原料是丙酮酸氧化生成的乙酰 CoA D. 酮体只能在肝外组织氧化 解:应该是脂肪酸β-氧化生成的一部分乙酰CoA

- 糖尿病酮症酸中毒患者的呼出气常呈“烂苹果气味”,其气味来源是 A. 乙酰乙酸 B.β-羟丁酸 D. 丙酮 E. 乳酸 C. 丙酮酸

- 胆固醇不能转化成 A.胆汁酸 D.雌二醇 B.维生素D E. 胆红素 C.睾酮

- 组成卵磷脂分子的成分有 A. 乙醇胺 D. 丝氨酸 B. 胆碱 E. 甘氨酸 C. 肌醇

- 运输内源性甘油三酯的脂蛋白是 A. IDL D. CM B. VLDL E. HDL C. LDL

- 向肝内转运胆固醇的脂蛋白是 A. IDL D. CM B. VLDL E. HDL C. LDL

基础

- 必需脂肪酸:亚油酸、α-亚麻酸、花生四烯酸(

炸麻花要油) - 前列腺素、血栓烷、白三烯是廿碳多不饱和脂肪酸衍生物

- 磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸是细胞膜磷脂的重要组成成分,主要存在于细胞膜的内层。

- 肾上腺皮质、睾丸、卵巢等能以胆固醇为原料合成类固醇激素。胆固醇在肝可转变为胆汁酸,在皮肤可转化为维生素 D3。

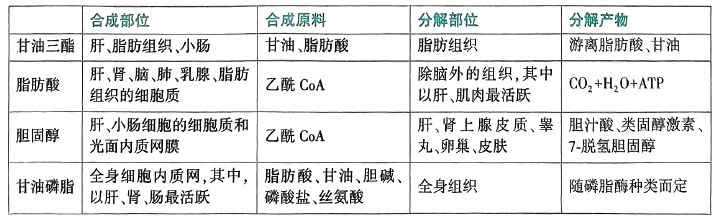

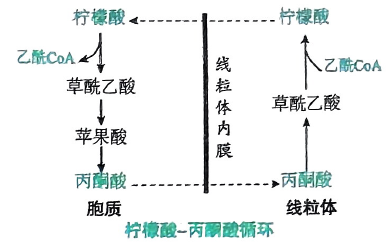

- 脂肪合成常考:

甘油三酯的合成

- 甘油三酯是由一个甘油分子与三个脂肪酸分子通过酯键连接而成的酯类化合物

- 肝、肾、肠等组织含有甘油激酶,可以利用游离甘油合成脂肪;脂肪细胞无甘油激酶,不能利用甘油合成脂肪(脂肪细胞是通过糖酵解中间产物甘油-3-磷酸合成脂肪的)。

- 小肠黏膜细胞合成甘油三酯的关键酶是脂肪酰 CoA 转移酶。

- 甘油-3-磷酸是糖酵解与肝/脂肪细胞甘油二酯途径的交叉点。

脂肪酸的合成代谢

- 肝是合成脂肪酸的主要场所,其合成能力较脂肪组织大8~9倍。

- 虽然脂肪组织能以葡萄糖代谢的中间产物为原料合成脂肪酸,脂肪组织脂肪酸来源主要是小肠消化吸收的外源性脂肪酸和肝合成的内源性脂肪酸。

- 合成脂肪酸的主要原料为乙酰CoA

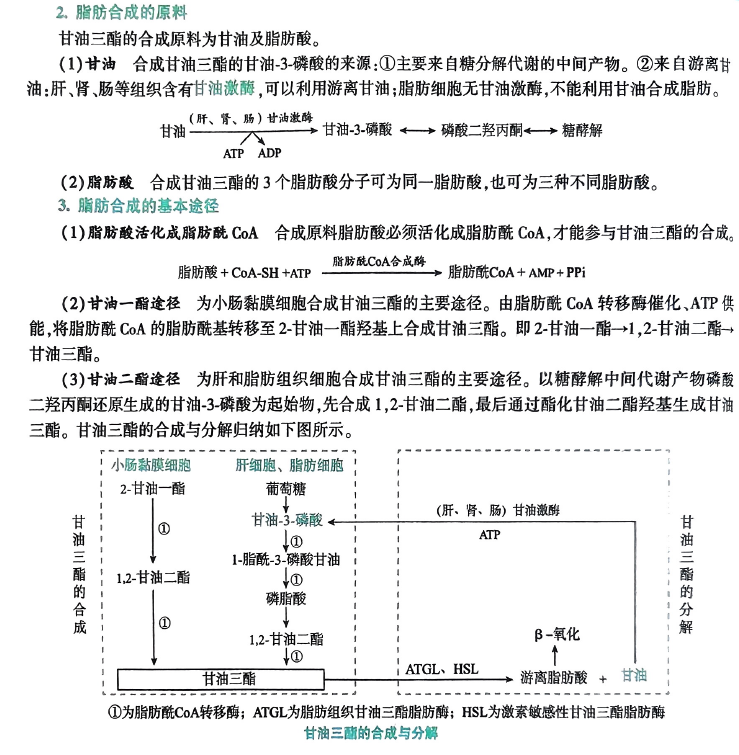

- 乙酰CoA在线粒体内产生,不能自由透过线粒体内膜,需通过柠檬酸-丙酮酸循环进入胞质溶胶,可用于软脂肪酸合成

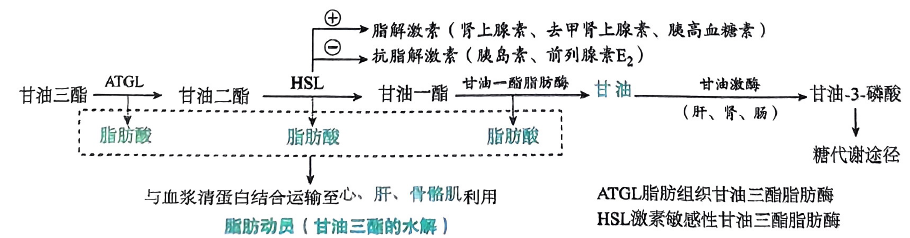

脂肪动员

- 脂肪动员指储存在白色脂肪细胞内的脂肪在脂肪酶作用下,逐步水解,释放游离脂肪酸和甘油供其他组织细胞氧化利用的过程。

- 脂肪动员的关键酶为激素敏感性甘油三酯脂肪酶(HSL),受多种激素的调节

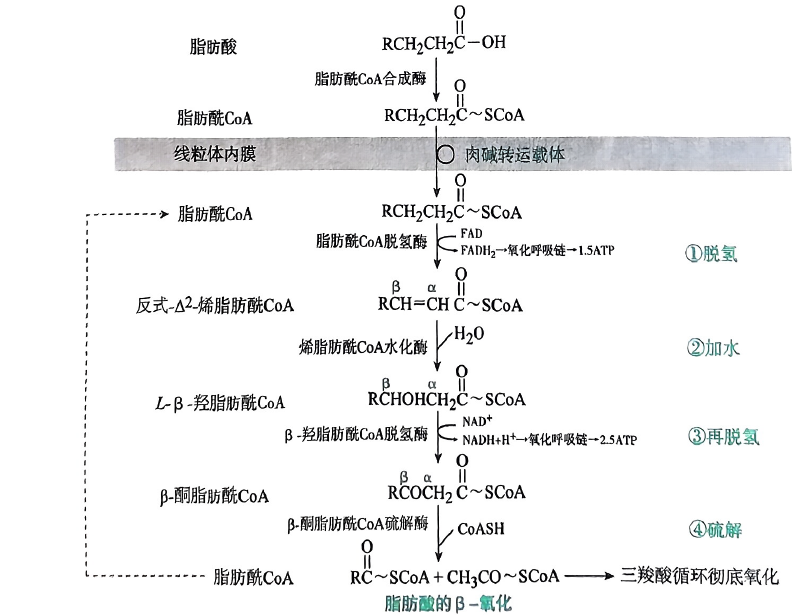

脂肪酸β-氧化

-

当饥饿、高脂低糖膳食或糖尿病时,机体没有充足的糖供应或不能有效利用糖,需脂肪酸供能,肉碱脂肪酰转移酶1活性增加,脂肪酸氧化增强。相反,饱食后脂肪酸合成加强,丙二酸单酰CoA 含量增加,抑制肉碱脂肪转移酶1活性,使脂肪酸的氧化被抑制。

-

脂肪酸β-氧化是脂肪酸氧化分解的主要方式。含2n个碳原子的软脂酸经过n-1次β-氧化和n个乙酰CoA。β-氧化中受氢体为NAD⁺(在再脱氢步骤)和FAD(在脱氢步骤)。脂肪酸首先活化生成脂肪酰CoA(在细胞质中进行)。脂肪酰CoA需转运入线粒体(通过肉碱穿梭系统)。

- 脂肪酸β-氧化的关键酶是肉碱脂酰转移酶I(

长胖[脂肪酸]的关键是吃肉[肉碱脂酰转移酶I]) - β-氧化的循环过程为脱氢、加水、再脱氢、硫解;脂肪酸合成的循环过程为缩合、加氢、脱水、再加氧。(

氧化时,清水清流;合成时,合请水扬) - 2n 个碳原子的脂肪酸产生的总能量为(14n-6)分子 ATP。如软脂酸为C16, n=8,故1分子软脂酸经B-氧化后产生的总能量为14x8-6=106 分子 ATP。

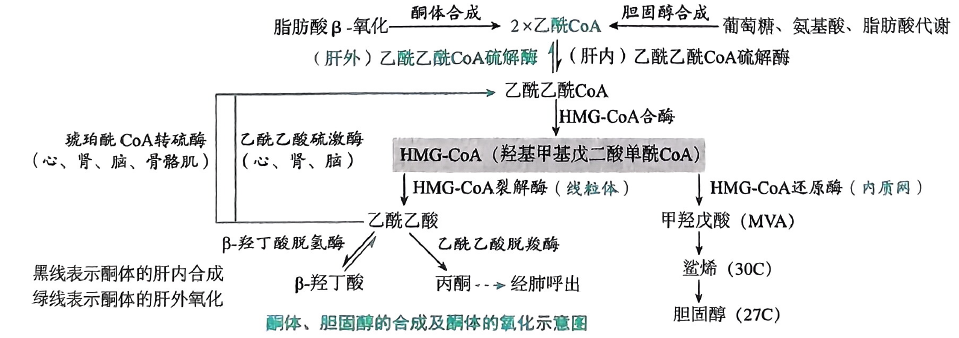

酮体

- 脂肪酸在肝内β-氧化产生的大量乙酰CoA,部分被转变成酮体,向肝外输出。

- 酮体包括乙酰乙酸(30%)、**β-羟丁酸(70%)**和丙酮(微量)。巧记:

胴体2[乙]2[β]3[丙] - 乙酰乙酸还原成β-羟丁酸,由β-羟丁酸脱氢酶催化。少量乙酰乙酸转变为丙酮。

- 酮体生成的步骤:

说[缩]说[缩]解[裂]原[还]呗

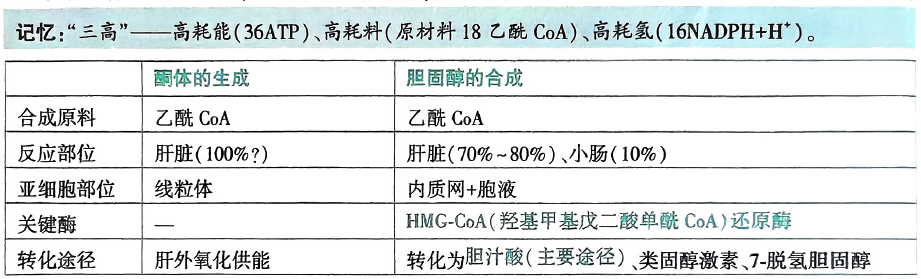

- 酮体生成 vs. 胆固醇合成

- 肝脏具有高活性的合成酮体的酶系,故可合成酮体。但肝脏缺乏利用酮体的酶系(琥珀酰 CoA转硫酶),故不能利用酮体。许多肝外组织,如心、肾、脑、骨骼肌的线粒体具有高活性的琥珀酰CoA转硫酶,因此可利用酮体供能。

- 心肌和肾皮质利用酮体的能力大于利用葡萄糖的能力。

- 脑组织虽然不能氧化分解脂肪酸,却能有效利用酮体。当葡萄糖供应充足时,脑组织优先利用葡萄糖氧化供能。但在葡萄糖供应不足时,酮体是脑组织的主要能源物质。

- 饥饿、糖尿病时,由于脂肪动员加强,酮体生成增加,可导致酮症。严重糖尿病病人血中酮体显著增高,可导致酮症酸中毒。

- 琥珀酰CoA:3-酮酸辅酶A转移酶缺乏症 (Succinyl-CoA:3-oxoacid CoA transferase deficiency, SCOT deficiency)因缺乏 SCOT 酶,肝外组织无法将酮体(乙酰乙酸)转化为乙酰乙酰CoA,导致酮体堆积。

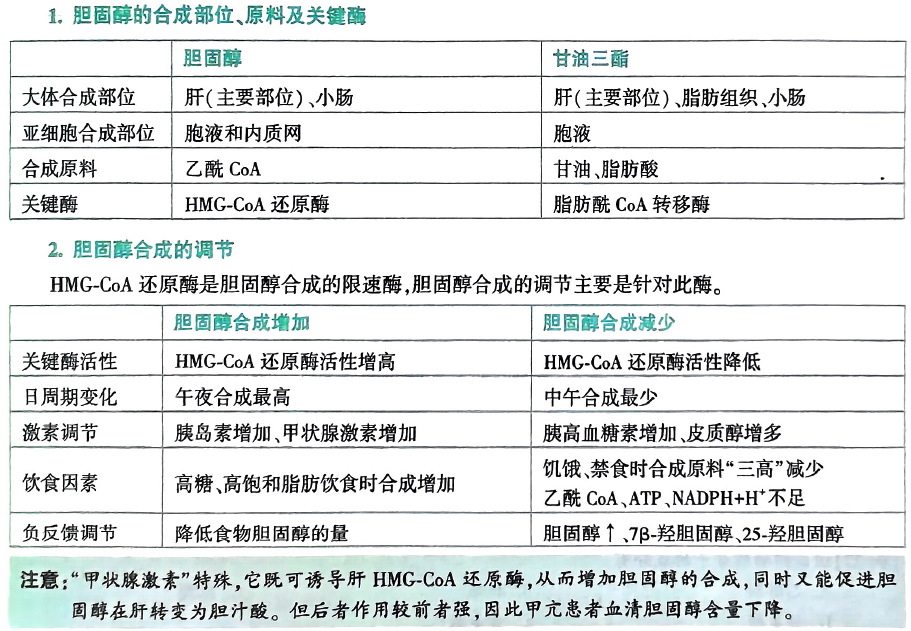

胆固醇

- HMG-CoA还原酶是胆固醇合成的限速酶

- 甲亢患者血清胆固醇含量下降

- 胆固醇在体内并不能底氧化为CO2和H2O,只能经氧化、还原转化为其他类固醇物质。胆固醇在肝中转化为胆汁酸是胆固醇在体内代谢的主要去路(占50%)。

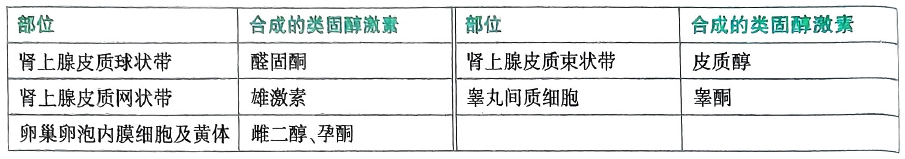

- 胆固醇生成的类固醇激素

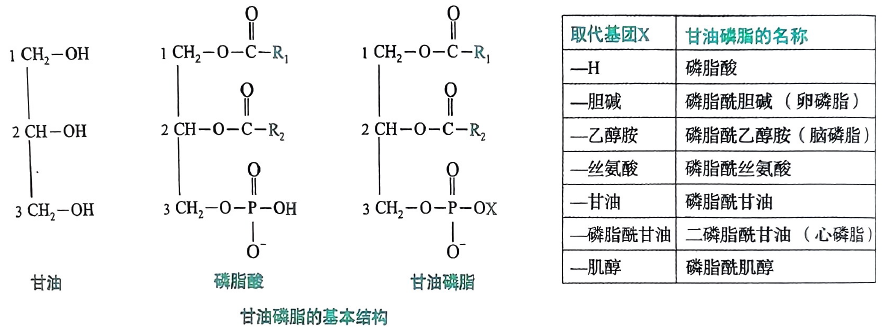

甘油磷脂

- 基本结构

血浆脂蛋白

- 生理功能:比较常考

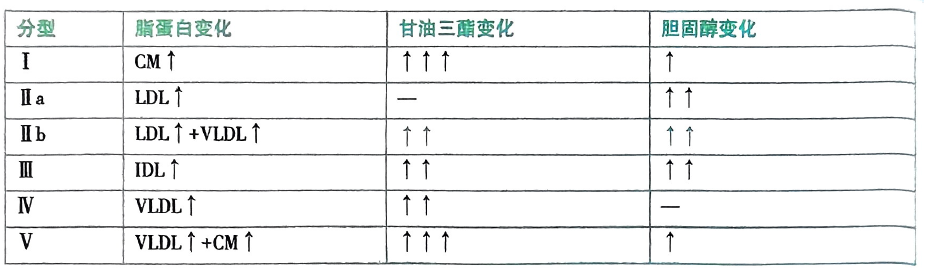

- 高酯血症的6个分型:好像不怎么考

氨基酸代谢

氨基酸的一般概念;尿素循环;一碳单位代谢;萃丙氨酸和酪氨酸代谢。

考题

- 谷类和豆类食物的互补氨基酸是 A.赖氨酸和酪氨酸 D. 赖氨酸和谷氨酸 B. 赖氨酸和丙氨酸 E.赖氨酸和色氨酸 C. 賴氨酸和甘氨酸

- 食物蛋白质的营养互补作用是 A. 蛋白质的营养价值与脂肪酸的作用互补 C. 营养必需氨基酸之间的互相补充 E.营养物质与非营养物质的互补 B. 营养必需氨基酸与营养必需微量元素的互补 D. 营养必需氨基酸与非必需氨基酸互补

- 下列属于营养必需氨基酸的是 A.丝氨酸 D.鸟氨酸 B. 天冬氨酸 E. 瓜氨酸 C. 苯丙氨酸

- 磷酸吡哆醛作辅酶参与的反应是 A. 过氧化反应 D. 磷酸化反应 B. 转甲基反应 E. 转氨基反应 C. 醚基化反应

- 不是丙氨酸转氨酶的底物或产物的物质是 A.丙氨酸 D. a-酮戊二酸 B.精氨酸 E. 谷氨酸 C.丙酮酸

- 参与联合脱氨基的酶是 A. NADH-泛配还原酶 D. L-谷氨酸脱氢酶 B. HMG-CoA 还原酶 E. 乙酰 CoA 脱羧酶 C.葡萄糖-6-磷酸酶

- 葡萄糖转化后不能生成的物质是 A. 谷氨酸 D. 乙酰乙酸 B.亮氨酸 E. 谷氨酰胺 C. 天冬氨酸

- α-酮酸可转变生成的物质是 A. CO2和H2O D.维生素E B. 营养必需脂肪酸 E. 维生素A C. 营养必需氨基酸

- 将肌肉中的氨以无毒形式运送至肝脏 A.丙氨酸-葡萄糖循环 D. 鸟氨酸循环 B. 柠檬酸-丙酮酸循环 E. 乳酸循环 C. 三羧酸循环

- 尿素产生的机制 A.丙氨酸-葡萄糖循环 D. 鸟氨酸循环 B. 柠檬酸-丙酮酸循环 E. 乳酸循环 C. 三羧酸循环

- NH3生成尿素通过 A. 柠檬酸循环 D. 丙酮酸循环 B. 嘌呤循环 E. 核苷酸循环 C. 鸟氨酸循环

- 体内氨的主要去路是 A.合成谷氨酰胺 D. 生成非必需氨基酸 B.合成尿素 E. 参与嘌呤、嘧啶的合成 C. 生成铵盐

- 属于鸟氨酸循环中间产物的氨基酸是 A. 丙氨酸 D. 甲硫氨酸 B.组氨酸 E.精氨酸 C.谷氨酸

- 下列氨基酸在体内可以转化为γ-氨基丁酸(GABA)的是 A.谷氨酸 D. 色氨酸 B. 天冬氨酸 E. 蛋氨酸 C. 苏氨酸

- 经代谢转变生成牛磺酸的氨基酸是 A. 半胱氨酸 D. 赖氨酸 B. 甲硫氨酸 E. 缬氨酸 C. 苏氨酸

- 经脱羧基作用生成的产物可引起过敏的氨基酸是 A. 色氨酸 B.酪氨酸 D.组氨酸 E. 精氨酸 C. 赖氨酸 解:组氨酸脱羧基后产生组胺。

- 一碳单位代谢的辅酶是 A. 叶酸 D. NADPH B. 二氢叶酸 E. NADH C.四氢叶酸

- 患者,男,18岁。自幼毛发、头发、皮肤苍白。体内可能存在代谢缺陷的氨基酸是 A.组氨酸 B.半胱氨酸 C. 色氨酸 D. 酪氨酸 E. 丝氨酸

基础

-

蛋白质营养价值的高低主要取决于食物蛋白质中必需氨基酸的种类和比例。含必需氨基酸种类多、比例高的蛋白质,其营养价值高;反之,营养价值低。由于动物性蛋白质所含必需氨基酸的种类和比例与人体需要相近,故营养价值相对较高。

-

多种营养价值较低的蛋白质混合食用,彼此间必需氨基酸可以得到相互补充,从而提高蛋白质的营养价值,这种作用称为✨食物蛋白质的互补作用。例如谷类蛋白质含赖氨酸较少而含色氨酸较多,豆类蛋白质含赖氨酸较多而含色氨酸较少,将两者混合食用即可提高蛋白质的营养价值。(

谷豆赖色) -

由于食物蛋白质与人体蛋白质组成的差异,消化吸收后不可能全部被利用,因此,为了维持氮的总平衡,正常成人每天蛋白质的最低生理需要量为30~50g。要长期保持氮的总平衡,我国营养学会推荐正常成人每天蛋白质的需要量为80g。

转氨基作用

- 在各种转氨酶中,以L-谷氨酸和α-酮酸的转氨酶[丙氨酸转氨酶(ALT)、天冬氨酸转氨酶(AST)]最为重要。这些酶主要存在于细胞内,血清中的活性很低,当急性肝炎时 ALT活性升高,心肌梗死时 AST明显升高。转氨酶的辅酶是磷酸吡哆醛,即维生素 B6。

- 转氨基的一般形式:主要作用就是将一种氨基酸变成另一种。

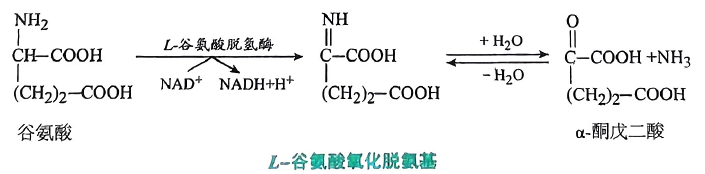

脱氨基作用

- 氨基酸的✨脱氨基作用是指氨基酸脱去氨基,生成氨及相应的α-酮酸的过程,这是氨基酸的主要分解代谢途径。脱氨基的方式包括联合脱氨基(最重要)、L-谷氨酸氧化脱氨基、非氧化脱氨基等。

- L-谷氨酸氧化脱氨反应由L-谷复酸脱氢酶催化完成,此酶广泛存在于肝、肾、脑等组织中,属于一种不需氧脱氢酶。

- L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是 NAD+或NADP+,是体内唯一既能利用 NAD+又能利用 NADP+接受还原当量的酶。

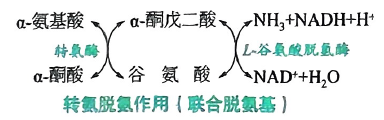

- 转氨基作用与L-谷氨酸的氧化脱氨基作用偶联进行,称为✨联合脱氨作用,主要在肝、肾组织中进行。

α-酮酸的代谢

- 经三羧酸循环彻底氧化成CO2和H2O,并释放能量。通常情况下并不主要,所以临床上补充氨基酸时简化地认为氨基酸不提供热卡。

- 丙酮酸、草酰乙酸、α-酮戊二酸等α-酮酸经氨基化后分别转变成丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸。

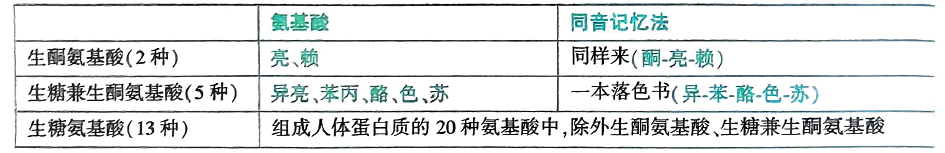

- ✨生糖氨基酸、生酮氨基酸和生糖兼生酮氨基酸

氨代谢

- 氨的来源:氨基酸脱氨基作用和胺类分解;肠道细菌;肾中谷氨酰胺在谷氨酰胺酶的催化下水解成谷氨酸和氨,这部分氨分泌到肾小管管腔中与尿中的H+结合成NH4+,以铵盐的形式由尿排出体外,这对调节机体的酸碱平衡起着重要作用

- 各组织中产生的氨必须以无毒的丙氨酸、谷氨酰胺形式转运至肝或肾

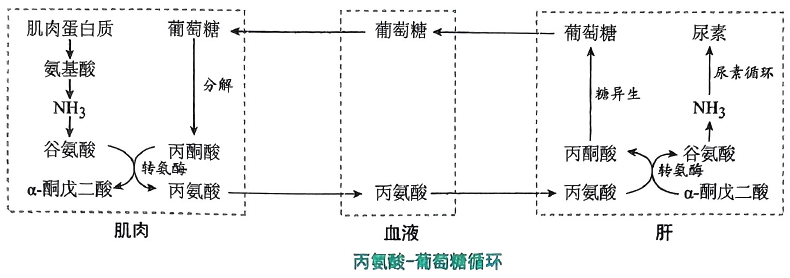

- ✨骨骼肌和肝之间氨的转运:丙氨酸和葡萄糖周而复始的转变,这一途径称为丙氨酸-葡萄糖循环

- 血液中的氨以谷氨酰胺形式运输至肾,再以铵盐的形式排出体外

- 氨的去路:丙氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、✨在肝中合成尿素(主要去处)

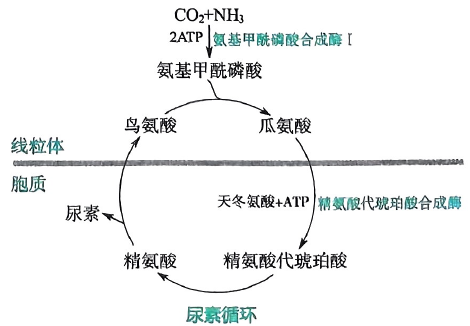

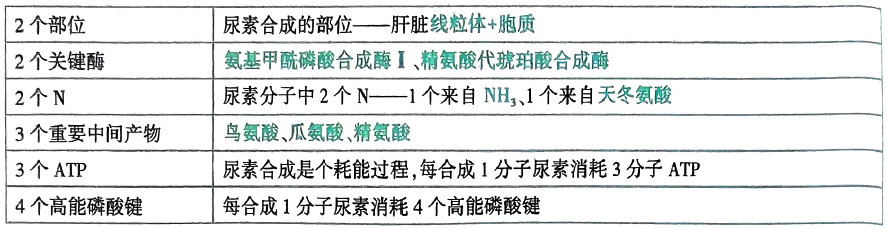

- ✨鸟氨酸循环或尿素循环(

鸟瓜精)

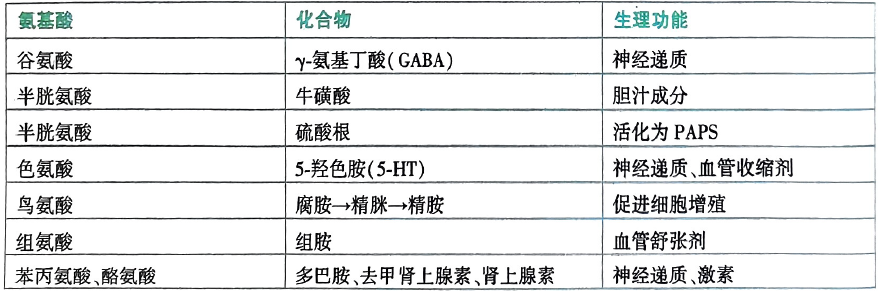

个别氨基酸代谢

特殊物质

- 氨基酸衍生的重要含氮化合物(

BA给谷吃、半与牛),与神经、血管活性有关

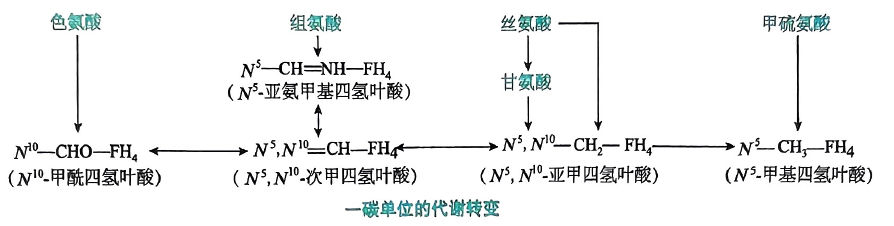

一碳单位

- 某些氨基酸在分解代谢过程中产生的含一个碳原子的基团,包括甲基、亚甲基、次甲基、甲酰基、亚氨甲基等。

- 一碳单位主要来自丝氨酸、色氨酸、组氨酸、甘氨酸的分解代谢(

甘蔗是色)。✨一碳单位的载体为四氢叶酸(FH4;一般被认为是代谢的辅酶)。主要功能是作为嘌呤及嘧啶的合成原料。

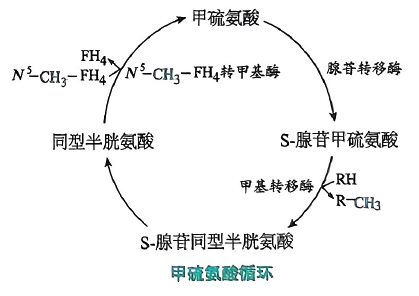

甲基提供者:甲硫氨酸循环与SAM

- 甲基供体是甲硫氨酸;甲基受体是同型半胱氨酸。活性甲基是 SAM 中的甲基。

- 甲硫氨酸合成酶的辅酶是维生素 B12。

- ✨甲基直接供体是S-腺苷甲硫氨酸(SAM),可为体内50多种物质提供甲基,如肾上腺素、肉碱、胆碱、肌酸等。

硫酸根提供者:含硫氨基酸

- 含硫氨基酸生成3’-磷酸腺苷-5’-磷酰硫酸(PAPS),可提供硫酸根使某些物质生成硫酸酯,例如类固醇激素;还可参与硫酸角质素及硫酸软骨素等分子中硫酸化氨基糖的合成。

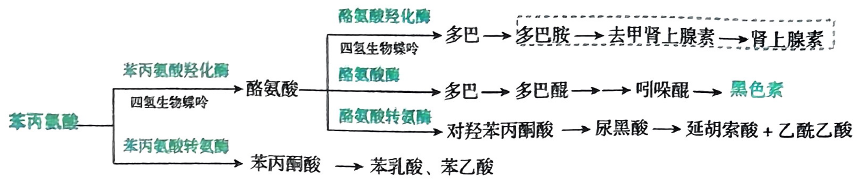

苯丙氨酸和酪氨酸代谢

-

苯丙氨酸的主要代谢是基于苯丙氨酸羟化酶的羟化作用生成酪氨酸,但酪氨酸不能转变为苯丙氨酸。

-

酪氨酸在酪氨酸羟化酶的作用下,生成多巴,最后可生成多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等儿茶酚胺、吲哚-5,6-醌(黑色素;仅限在黑色素细胞中)、延胡索酸/乙酰乙酸(糖脂代谢中间产物)

-

苯丙氨酸羟化酶和酪氨酸羟化酶的辅酶都是四氢生物蝶呤。

- 相关的代谢性遗传性疾病:

- 先天性苯丙氨酸羟化酶缺陷患者,不能将苯丙氨酸羟化为酪氨酸,苯丙氨酸经转氨基作用生成大量苯丙酮酸,造成体内苯丙酮酸及其部分代谢产物(苯乳酸、苯乙酸等)蓄积,由尿排出,称为苯丙酮尿症。

- 人体缺乏酪氨酸酶,色素(吲哚醌的聚合物)合成障碍,皮肤、毛发等发白,称为白化病。

- 体内分解代谢尿黑酸的酶先天性缺陷时,尿黑酸的分解受阻,可出现尿黑酸尿症。

生物氧化

呼吸链;氧化磷酸化的部位;呼吸链抑制剂;高能磷酸化合物

考题

- 琥珀酸氧化呼吸链不含有的组分是 A. Cyt b D. Crt c1 B. CoQ E.Cyt c C. FMN

- 呼吸链电子传递过程中可直接被磷酸化的物质是A. CDP B. ADP D. TDP E.UDP C. GDP

- 使褐色脂肪组织产热量增加的物质是 A. UTP D. ADP B. ATP E. UCP C. GDP 解析:褐色脂肪组织(Brown Adipose Tissue, BAT)与白色脂肪组织不同,它专门用于产热,特别是在寒冷环境中维持体温。这主要是通过线粒体中的解偶联蛋白(Uncoupling Protein, UCP)来实现的,特别是UCP1。

- 不能直接影响细胞内氧化磷酸化的因素是 A.呼吸链电子传递 D. 细胞内偶联磷酸化 B. ATP 酶活性 E. 蛋白激酶的作用 C.ADP 水平

- 呼吸链抑制剂鱼藤酮可以抑制电子传递,其抑制对象是 A.复合体I B.复合体II D.复合体IV E. 复合体V C.复合体III

- 与 ADP 和ATP 相互转变相关的过程是 A. 氧化与磷酸化的偶联 D. 2H+与 1/2 O2的结合 B. CO 对电子传递的影响 E. 乳酸脱氢酶催化的反应 C. 能量的储存与利用

- 与 ATP 生成有关的主要过程是 A. 氧化与磷酸化的偶联 D. 2H+与 1/2 O2的结合 B. CO 对电子传递的影响 E. 乳酸脱氢酶催化的反应 C. 能量的储存与利用

基础

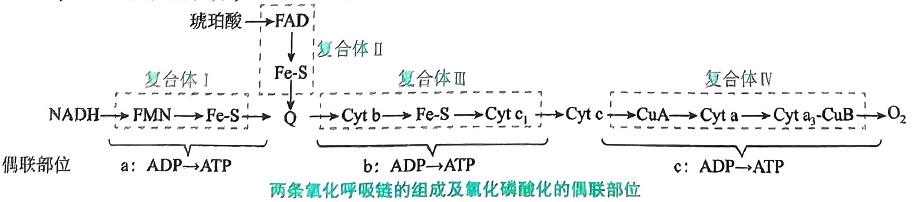

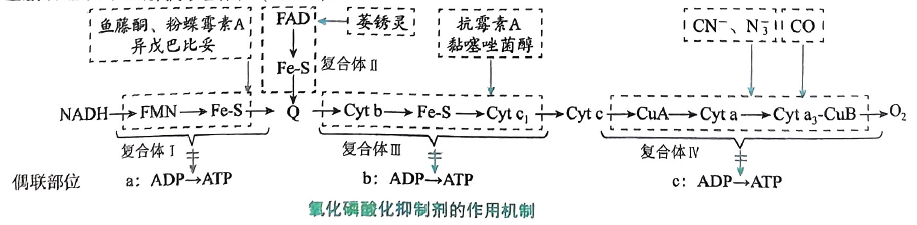

两条呼吸链

- 氧化呼吸链的P/O比值:一对电子经 NADH 氧化呼吸链传递,P/O比值约2.5,即生成 2.5ATP。一对电子经琥珀酸氧化呼吸链传递,P/O比值约为1.5,即生成1.5ATP。

氧化磷酸化的调节

- ADP 是调节机体氧化磷酸化速率的主要因素。当机体 ATP 浓度降低,ADP 浓度增高时,氧化磷酸化速率加快。

- ✨复合体I被异成巴比妥、鱼藤酮、粉蝶霉素 A 抑制—记忆为“

一碗鱼粉”。复合体III被黏噻唑菌醇、抗霉素 A 抑制——记忆为“三联抗菌”。④解偶联剂为二硝基苯酚—记忆为“解偶联,当然为一分为二”。

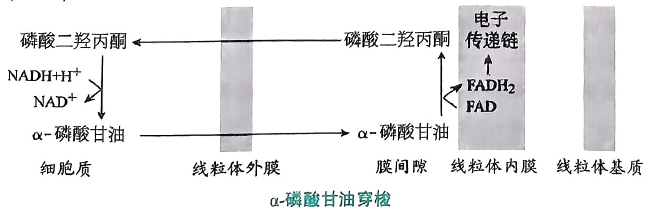

NADH 向线粒体内的转运

- α-磷酸甘油穿梭:脑、骨骼肌细胞常用。1分子的 NADH 经此穿梭能产生1.5分子ATP。

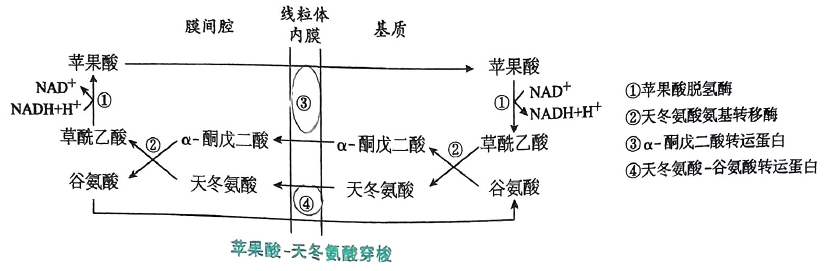

- 苹果酸-天冬氨酸穿梭:肝、肾、心肌细胞

ATP 与其他高能化合物

- 三磷酸腺苷(ATP)是体内最重要的高能磷酸化合物。ATP 在体内能量捕获、转移、储存和利用过程中处于中心位置,生物体内能量的生成和利用都以 ATP 为中心。

- UTP 可用于糖原合成,CTP 可用于磷脂合成,GTP 可用于蛋白质合成。

- 一些重要高能化合物包括:三磷酸核苷(ATP、GTP、UTP.CTP、TTP)、二磷酸核苷(ADP、CDP、UDP、CDP,TDP)、磷酸肌酸,磷酸烯醇式丙酮酸、乙酰磷酸、乙酰CoA、氨基甲酰磷酸、焦磷酸、1,3-二磷酸甘油酸,葡萄糖-1-磷酸等。ATP 是通用高能磷酸化合物。

核苷酸代谢

嘌呤核苷酸及嘧啶核苷酸合成原料;分解代谢产物。

考题

- 嘌呤从头合成的氨基酸有 A. 鸟氨酸 D.天冬氨酸 B.谷氨酸 E.丙氨酸 C.天冬酰胺

- 合成嘌呤、嘧啶的共同原料是A. 甘氨酸 D. 天冬氨酸 B.天冬酰胺 E. 氨基甲酰磷酸 C. 谷氨酸

- HGPRT 参与的代谢途径是 A. 嘌呤核苷酸从头合成 D.嘧啶核苷酸补教合成 B. 嘧啶核苷酸从头合成 E. 嘌呤核苷酸分解代谢 C.嘌呤核苷酸补救合成 (超纲题,2022) 解析:HGPRT(次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶。HGPRT利用现成的次黄嘌呤或鸟嘌呤作为底物,与磷酸核糖焦磷酸(PRPP) 结合,直接合成相应的嘌呤核苷酸一磷酸(IMP和GMP)。

- 与体内尿酸堆积相关的酶是 A.酰胺转移酶 D.黄嘌呤氧化酶 B. 四氢叶酸还原酶 E. 磷酸核糖焦磷酸合成酶 C. 转甲酰基酶

- 患者,男,58岁。间断第一跖趾关节疼病3年。3年来间断发作左侧第一跖趾关节疼痛,多于午夜突然发作,剧病,进行性加重,2周左右可自行缓解。实验室检查:空腹血糖6.2mmol/L,血尿酸600wmol/L。本病最可能涉及的代谢途径异常是 A.氨基酸代谢异常 B. 葡萄糖代谢异常 C. 核苷酸代谢异常 D. 脂质代谢异常 E. 三羧酸循环代谢异常(2024)

- 在体内能分解生成 B-氨基异丁酸的是 A. AMP D. UMP B. GMP E. TMP C. CMP

- 氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成是因为它的结构类似于 A. 丝氨酸 B. 甘氨酸 D.天冬酰胺 E.谷氨酰胺 C.天冬氨酸

基础

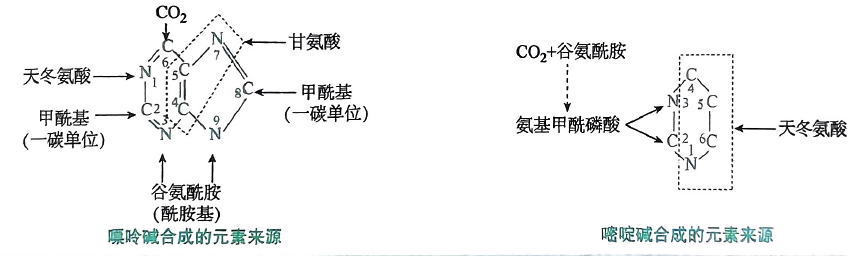

- 嘌呤/嘧啶的合成原料:①嘌呤碱合成的元素来源—“

甘氨酸中间站,谷酰坐两边。左上天冬氨,头顶二氧化碳”。②嘧啶碱合成的元素来源—“天冬氨酸右边站,谷酰直往左上蹿,剩余废物二氧化碳”。说明左上3位N来源于谷氨酰胺,左下C来源于CO2的C。

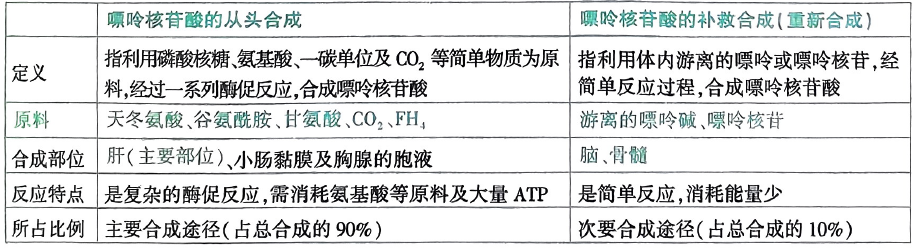

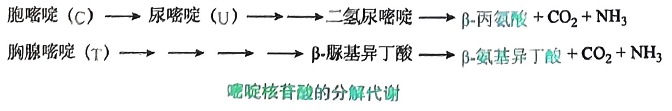

- 嘌呤核苷酸合成

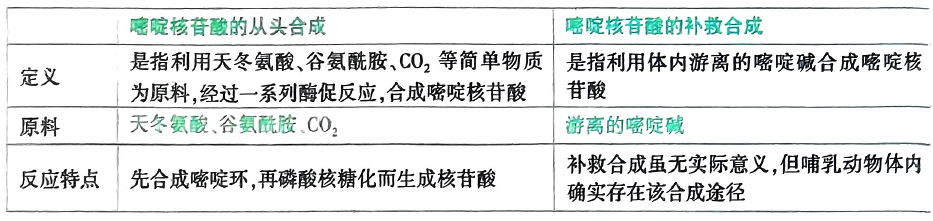

- 嘧啶核苷酸合成

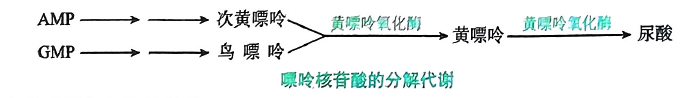

- 嘌呤核苷酸的分解代谢:主要在肝、小肠和肾中进行。尿酸是人体嘌呤分解代谢的终产物,水溶性差。当进食高嘌呤食物、体内核酸大量分解(如白血病、恶性肿瘤)、肾疾病使尿酸排泄障碍时,均可导致血中尿酸升高,引起痛风症。

- 嘧啶核苷酸分解

- 调节的关键酶

分子生物学

一些最基本的概念,知识点考得不深。

考题

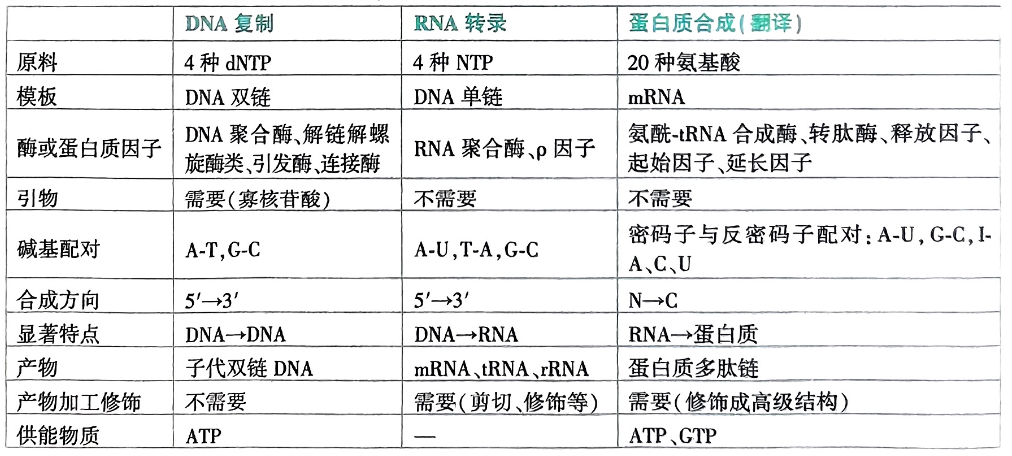

- 【例1】RNA 指导的DNA 合成称 A.复制 D.翻译 B.转录 E.整合 C. 反转录

- 【例2】DNA复制时,以5’-TAGA-3’沩模板,合成产物的互补结构力 A. 5’-TCTA-3’ B. 5’-TAGA-3’ D.5’-AUCU-3’ E.5’-UCUA-3’ C. 5’-ATCT-3’

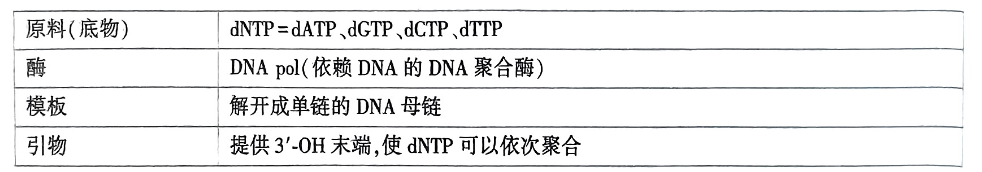

- 【例3】合成 DNA 的原料是 A. dAMP、dCMP、dCMP、dTMP D. AMP、GMP、CMP、TMP B.dADP、dGDP、dCDP、dTDP E. ADP、GDP、CDP、TDP C. dATP、dGTP、dCTP、dTTP

- 【例4】关于DNA聚合酶的叙述,错误的是 A. 需模板 DNA D. 以 NTP 为原料 B. 需引物 RNA E.具有3’-5‘外切酶活性 C.合成方向为5’-3’

- 【例5】在 DNA 复制中 RNA 引物的作用是 A. 使 DNA 聚合酶活化并使 DNA 双链解开 C. 提供5’末端作为合成新RINA 链的起点 E. 提供3’-0H 末端作为合成新 RNA 链的起点 B. 提供5’末端作为合成新 DNA 链的起点 D. 提供3’-OH 末端作为合成新 DNA 链的起点

- 【例6】下列关于真核生物DNA复制特点的描述,错误的是 A. RNA 引物较小 C. 片段连接时由 ATP 供给能量 E. 仅有一个复制起点 B. 冈崎片段较短 D. 在复制单位中,DNA链的延长速度较慢

- 【例7】逆转录是指 A. 以RNA 为模板合成 RNA D. 以 RNA 合成蛋白质 B. 以 DNA 为模板合成 DNA E. 以RNA为模板合成 DNA C. 以 DNA 为模板合成 RNA

- 【例8】能以 RNA为模板催化合成与 RNA 互补的 DNA(CDNA)的酶称为A. DNA聚合酶I B. DNA聚合酶II D. RNA 聚合酶 E. 逆转录酶 C. DNA聚合酶III

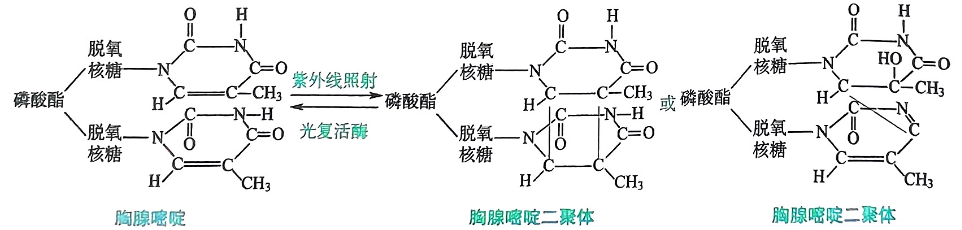

- 【例9】紫外线对 DNA的损伤主要是引起 A.碱基缺失 D.嘧啶二聚体形成 B.碱基插入 E.磷酸二酯键断裂 C.碱基置换

- 【例10】涉及核苷酸数目变化的 DNA损伤形式是 A. DNA(单链)断裂 D.插入突变 B.链间交联 E.置换突变 C. 链内交联

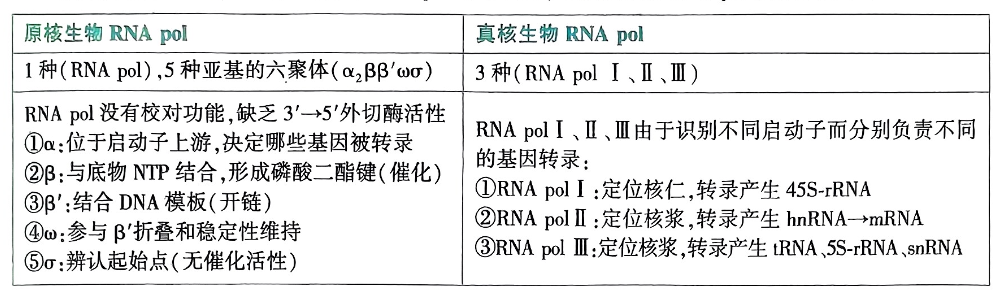

- 【例11】关于真核生物 RNA 聚合酶的叙述,正确的是A. 真核生物 RNA 聚合酶有3种 B. 由4个亚基组成的复合物 D. 全酶中包括两个B因子 E. 全酶中包括一个c因子 C.全酶中包括一个α因子 解析:全酶一般是原核生物的称呼

- 【例12】真核生物转录生成的mRNA 前体的加工过程不包括 A. 5’-端加帽 B. 3’-瑞加多聚A尾 D. 磷酸化修饰 E. 剪接去除内含子并连接外显子 C.甲基化修饰

- 【例 13】真核生物进行 mRNA 编辑的过程是 A. 磷酸化修饰 D. 转录后加工 B. 乙酰化修饰 E.翻译后加工 C. 内含子剪除

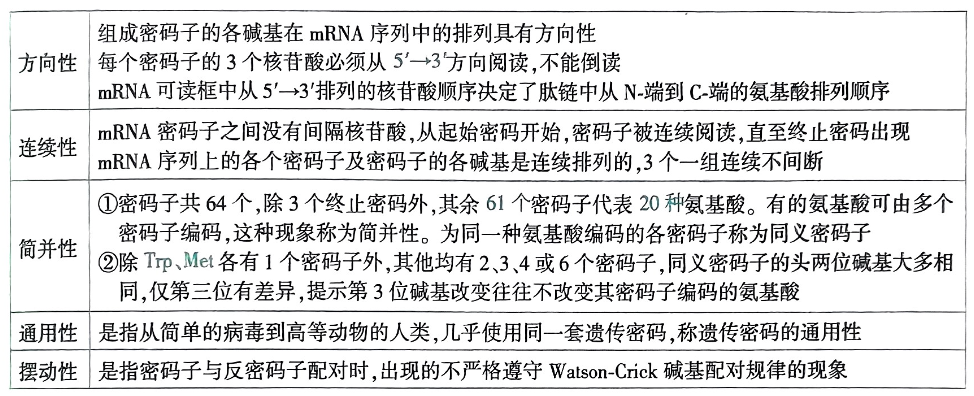

- 【例 14】遗传密码的简并性是指 A.蛋氨酸密码可作起始密码 C. 多个密码子可代表同一氨基酸 B. 一个密码子可代表多个氨基酸 D.密码子与反密码子之间不严格配对 F. 所有生物可使用同一套密码

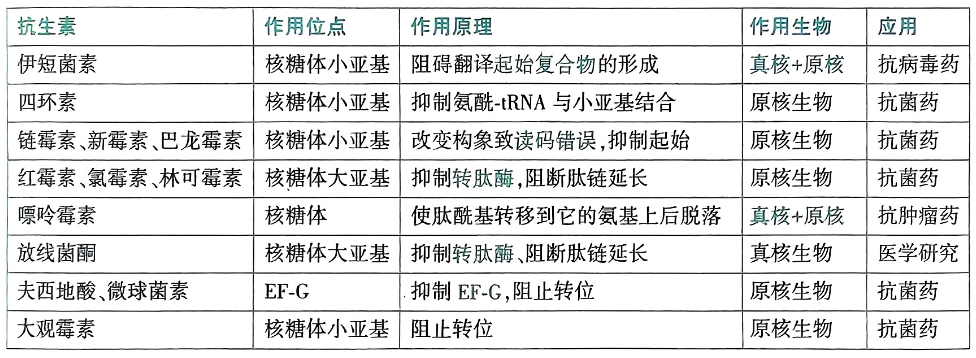

- 【例15】能与原核生物核糖体小亚基结合,改变其构象,引起读码错误的抗生素是 A.红霉素 B.氯霉素 D.嘌呤霉素 E.放线菌酮 C.链霉素

- 【例16】细菌经紫外线照射会发生 DNA 损伤,修复这种损伤,细胞合成 DNA 修复酶的基因表达增强, 这种现象称为 A.DNA损伤 D. 诱导 B. DNA修复 E. 阻遏 C. DNA 表达

- 【例17】有些基因在一个生物个体的几乎所有细胞中特续表达,这类基因称为 A.可诱导基因 B.可阻遏基因 D. 启动基因 E. 管家基因 C.操纵基因

- 【例18】原核生物基因表达调控的基本结构单元是 A.密码子 D.沉默子 B.启动子 E.操纵子 C. 增强子

- 【例19】一个操纵子通常含有 A. 一个启动序列和一个编码基因 C. 数个启动序列和一个编码基因 E. 两个启动序列和数个编码基因 B. 一个启动序列和数个编码基因 D. 数个启动序列和数个编码基因

- 【例20】属于顺式作用元件的是 A. 转录抑制因子 D.ρ因子 B. 转录激活因子 E.增强子 C.σ因子

- 【例21】下列属于反式作用因子的是 A.延长因子 D. 启动子 B.增强子 E. 转录因子 C. 操作序列

- 【例22】基因工程中的“转”指的是 A.目的基因的获取 D. 重组 DNA 导入宿主细胞 B.基因载体的选择 E. 外源 DNA 与载体 DNA的连接 C. 基因载体的构建

- 【例23】在 DNA 重组实验中,使用 DNA 连接酶的目的是 A. 使 DNA 片段与载体结合 B. 鉴定重组 DNA 片段 D. 获得较小的 DNA 片段 E. 扩增特定 DNA 序列 C. 催化质粒与噬菌体的连接

- 【例24】下列 DNA 中,一般不用作克隆载体的是 A. 质粒 DNA D. 噬茵体 DNA B.大肠埃希菌 DNA E.酵母人工染色体 C. 病毒 DNA

- 【例25】下列可在基因克隆技术中生成的物质是 A. 组织或细胞中直接提取的物质 B.小鼠基因组 DNA D. 质粒 DNA E. 人类基因组DNA C.酵母基因组 DNA

- 【例26】参与蛋白质合成的酶是 A. RNA 聚合酶 D. 逆转录酶 B.转肽酶 E. DNA 聚合酶 C. 引发酶

- 【例27】参与合成 cDNA的酶是 A. RNA 聚合酶 D. 逆转录酶 B.转肽酶 E. DNA 聚合酶 C. 引发酶

基础

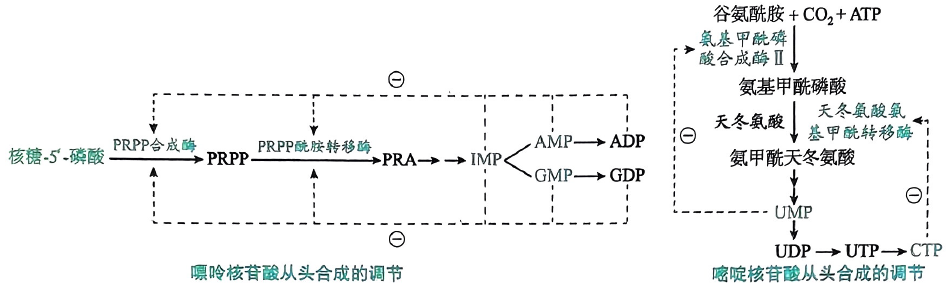

- DNA的半不连续复制

- DNA复制的原料、酶等

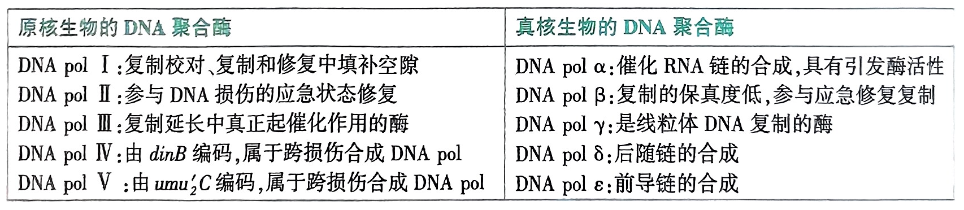

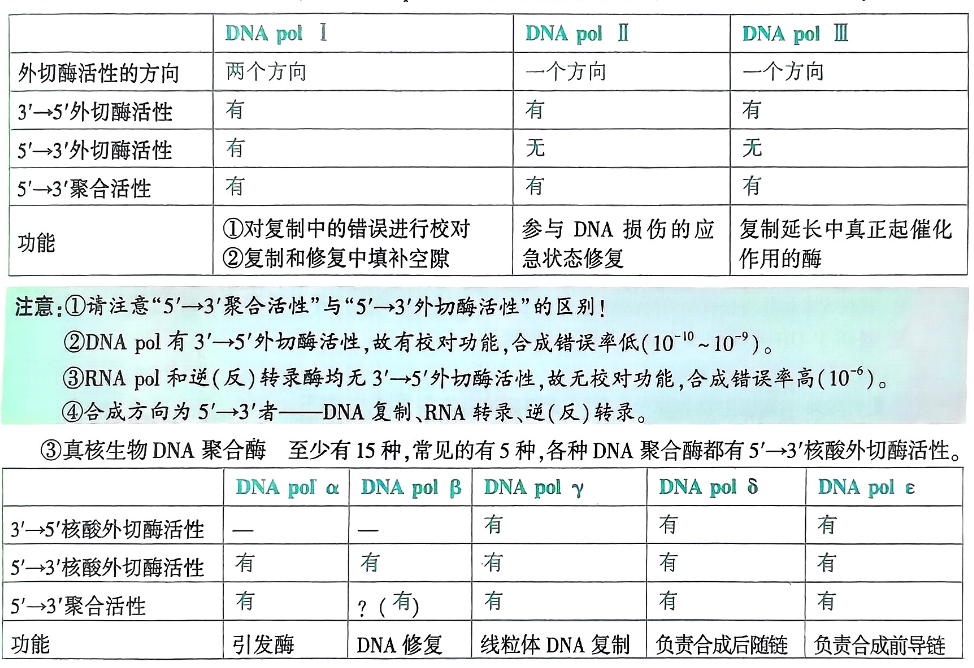

- DNA聚合酶

- 真核生物DNA聚合酶的功能与区别

- 紫外线可引起 DNA 链上相邻的两个嘧啶碱基发生共价结合,生成嘧啶二聚体。

- RNA聚合酶

- 真核生物 RNA pol II转录产生hnRNA一mRNA,记忆为

“II”个桥洞(hn 或m)。 - 真核生物RNA pol III 转录产生tRNA、5S-IRNA、SnRNA,记忆为

tRNA—“t”hree(III);5S-rRNA——“三”五香烟;SnRNA—拼音“san”(III)。

- 真核生物 RNA pol II转录产生hnRNA一mRNA,记忆为

- 蛋白质生物合成

- 遗传密码的特点

- 蛋白质生物合成抑制

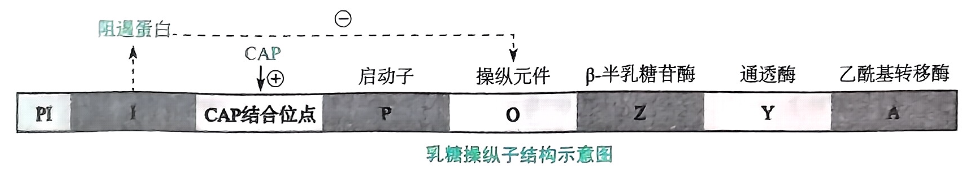

- 乳糖操纵子

细胞信号转导

很少考

考题

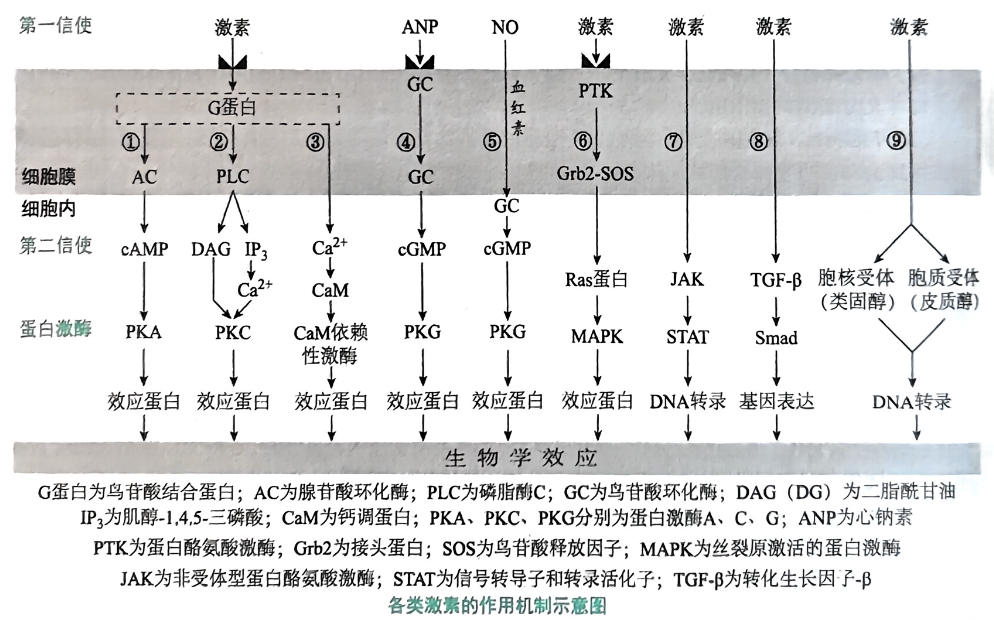

- 【例1】下列属于细胞内信号分子的是A.胰岛素D.甘油二酯B. 甲状腺激素E. 类固醇激素(2022)C.肾上腺素

- 【例2】主要依赖膜受体介导信号转导的信号分子是 A. 维生素D D. 视黃酸 B.甲状腺激素 E. 胰岛素 C.类固醇激素

- 【例3】可以激活蛋白激酶A的是 A. IP3 D.cGMP B.DG E. PIP3 C. cAMP

- 【例4】肾上腺素与靶细胞受体结合后,细胞内发生的变化是 A.核受体激活 B. cAMP 升高 C.cGMP降低 D. PKC途径 E.钙调蛋白依赖的蛋白激酶通路激活

基础

- 第二信使是指在细胞内传递信息的小分子化合物,如环磷酸腺苷(cAMP)、环磷酸乌苷(cGMP)、Ca2+、肌醇三磷酸(IPs)、甘油二酯(DAG)等。

- 常考信号转导图片

癌基因与抑癌基因

很少考

考题

- 【例1】下列有关病毒癌基因概念的叙述,正确的是 A.表达产物可抑制细胞恶变 D.具有致宿主细胞恶变能力 B. 亦称为原癌基因 E.表达产物沩宿主活动所必需 C.存在于正常细胞

- 【例2】关于抑癌基因的正确叙述是 A. 其产物具有抑制细胞增殖的能力 B.与癌基因的表达无关 D. 不存在于人类正常细胞 E.缺失与细胞的增殖和分化有关的因子 C. 肿瘤细胞出现时才表达

基础

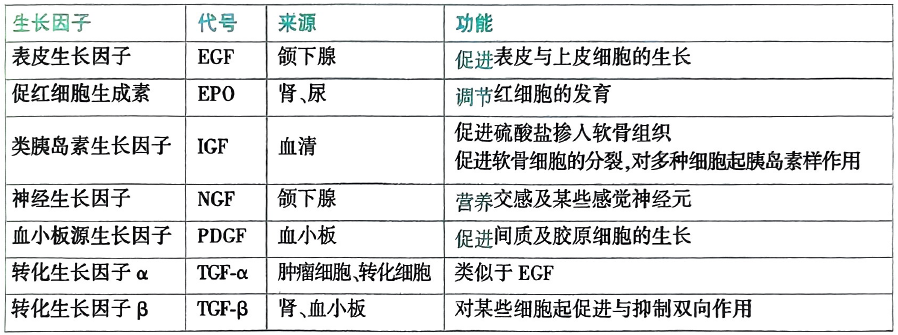

- 常见生长因子

肝与血液的生物化学

血浆蛋白;胆红素代谢;胆汁酸代谢。

生物转化(第一相和第二相); 胆红素、胆素原、胆素的区别;

考题

-

生物转化最重要的作用是 A. 使毒物的毒性降低 D. 使药物失效 B.使物质的毒性增强 E. 增强非营养性物质极性,利于排泄 C. 使生物活性物质灭活

-

下列不参与肝生物转化第二相反应的酶是 A.硫酸基转移酶 D.葡萄糖醛酸基转移酶 B. 甲基转移酶 E. 谷胱甘肽S-转移酶 C. 肽基转移酶

-

男,43岁。腹胀、乏力伴双侧乳房肿大3个月。慢性乙型病毒性肝炎病史10年。查体:胸前有效蛛痣,双侧乳晕凸起,双侧乳房轻度肿大,心、肺无异常,腹部平软,肝肋下未触及,脾肋下1cm,质中等。和该患者体征相关的肝内代谢途径是 A. 核苷酸合成 B. 生物转化 C.糖酵解 D.甘油磷脂分解 E.氨基酸分解(2024)

-

导致人体内生物转化能力下降的主要因素是 A. 高脂肪饮食 D. 心肌缺血 B.高糖饮食 E. 轻度肥胖 C. 肝功能减退

-

【例5】胆汁酸合成的限速酶是A. HMG-CoA 还原酶 D. 胆酰CoA 合成酶 B. 鹅脱氧胆酰 CoA 合成酶 E. 7α-羟胆固醇氧化酶 C.胆固醇7α-羟化酶

-

【例6】正常情况下,适度升高血胆汁酸浓度的结果是A. 红细胞生成胆红素减少 B. 胆固醇7α-羟化酶合成抑制 D. 脂肪酸生成酮体加快 E. 甘油三酯合成增加 C. 血中磷脂含量升高

-

【例7】能够诱导 UDP-葡萄糖醛酸转移酶的合成从而减轻黄疸的药物是 A. 苯巴比妥 B.磺胺嘧啶 D.氢氯噻嗪 E.阿司匹林 C. 青霉素 解:苯巴比妥是一种镇静催眠药,被用于治疗新生儿黄疸。苯巴比妥可以诱导肝酶的合成,包括UDP-葡萄糖醛酸转移酶。这能促进胆红素结合,减少黄疸。

-

【例8】下列关于游离胆红素的叙述,正确的是 A. 胆红素与葡萄糖醛酸结合 D. 可通过肾脏随尿排出 B. 水溶性较大 E. 与重氮试剂呈直接反应 C. 易透过生物膜

-

【例9】下列对直接胆红素的说法哪一项是错误的?A. 为胆红素葡萄糖醛酸二酯 D. 不能通过肾脏随尿排出 B. 水溶性较大 C. 不易透过生物膜 E. 与重氮试剂起反应的速度快,呈直接反应

-

【例10】结合胆红素中包含的物质是 A. 苹果酸 D.葡萄糖醛酸 B. 丙酮酸 E. 柠檬酸 C. 乙酰乙酸

-

【例 11】完全性梗阻性黄疸时,正确的是 A.尿胆素原(-),尿胆红素(-)C. **尿胆素原(-),尿胆红素(+)**B. 尿胆素原(+),尿胆红素(-) D. 尿胆素原(+),尿胆红素(+) E. 粪胆素(+)

-

【例12】与肝细胞性黄疸检查结果符合的是 A. 尿含铁血黄素阳性 C. 尿胆素原弱阳性,尿胆红素阴性 E. 血直接胆红素升高,尿胆素原阴性 B. 血直接、间接胆红素均升高,尿胆素原阳性 D. 血间接胆红素升高,直接胆红素正常

-

【例13】与梗阻性黄疸检查结果符合的是 A. 尿含铁血黄素阳性 C. 尿胆素原弱阳性,尿胆红素阴性 E. 血直接胆红素升高,尿胆素原阴性 B. 血直接、间接胆红素均升高,尿胆素原阳性 D. 血间接胆红素升高,直接胆红素正常

-

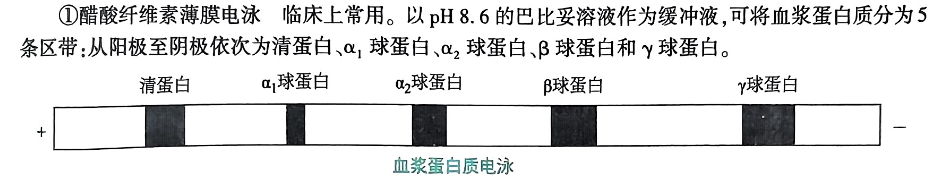

【例14】以醋酸纤维素薄膜作支持物进行血清蛋白质电泳的缓冲液常用的pH为 A. 3.5 D. 7.5 B. 5.5 C. 6.5 E. 8.6

-

【例15】在血浆蛋白质电泳中,泳动最慢的蛋白质是A. 清蛋白 D.β球蛋白 B. α1球蛋白 E. γ球蛋白 C. α2球蛋白

-

【例16】具有氧化酶活性的是 A. 免疫球蛋白 D. 铜蓝蛋白 B. 肌红蛋白 E. 清蛋白 C. 脂蛋白

-

【例17】转运游离脂肪酸的是 A. 免疫球蛋白 D. 铜蓝蛋白 B. 肌红蛋白 E. 清蛋白 C. 脂蛋白

-

【例18】合成血红素的关键酶是 A. ALA合酶 D. HIMG-CoA 裂解酶 B. 葡萄糖激酶 E. 异柠檬酸脱氢酶 C. 丙酮酸激

-

【例19】影响血红素合成关键酶的相关维生素是 A.维生素A D.维生素B12 B.维生素B1 E.维生素C C.维生素B6

-

【例20】供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是 A. 糖有氧氧化 D. 糖异生 B.糖酵解 E.磷酸戊糖途径 C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

-

【例21】成熟红细胞中,能产生调节血红蛋白运氧功能物质的代谢途径是 A. 糖有氧氧化 D. 糖异生 B.糖酵解 E.磷酸戊糖途径 C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

基础

- 机体对一些内源性或外源性非营养物质进行化学转变,增加其水溶性和极性,使其易于通过胆汁或尿排出,这一过程称为生物转化。肝是机体内生物转化最重要的器官。

- 肝的生物转化可分为两相反应

- 第一相反应:包括氧化、还原和水解。许多物质通过第一相反应,分子中的某些非极性基团可转变为极性基团,水溶性增加,有利于排出体外。

- 第二相反应:各种结合反应,其中以葡萄糖醛酸结合反应最普遍。有些物质经过第一相反应后,还须进一步与葡萄糖醛酸、硫酸等极性更强的物质相结合,以得到更大的溶解度才能排出体外,这些结合反应属于第二相反应。

- 生物转化常见的酶类:会考哪些酶是第二相反应的酶

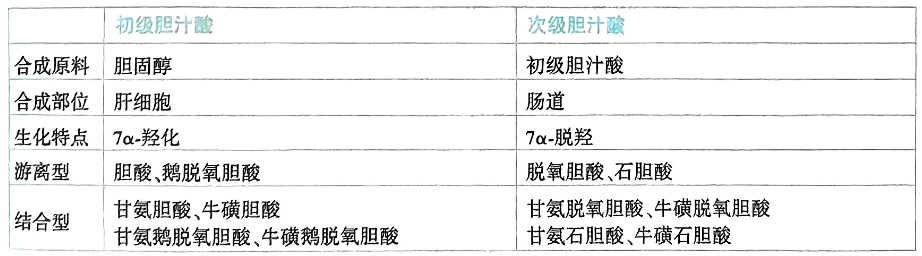

胆汁酸代谢

初级游离胆汁酸=胆酸+鹅脱氧胆酸

初级结合胆计酸=甘氨胆酸+甘氨鹅脱氧胆酸+牛磺胆酸+牛磺鹅脱氧胆酸

- 在肝细胞内,以胆固醇为原料直接合成的胆汁酸,称为初级胆汁酸,包括初级游离胆汁酸(胆酸、鹅脱氧胆酸)及初级结合胆汁酸(甘氨胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸)。

- 初级胆汁酸进入肠道后,在肠道细菌的作用下,第7位α羟基脱氧生成的胆汁酸称为次级胆汁酸,主要包括脱氧胆酸、石胆酸及其在肝中分别与甘氨酸或牛磺酸结合生成的产物。

- 无论初级胆汁酸,还是次级胆汁酸,只要未与甘氨酸、牛磺酸结合,就称游离型胆汁酸,包括胆酸、鹅脱氧胆酸,脱氧胆酸、石胆酸。

- 无论初级胆汁酸,还是次级胆汁酸,只要与甘氨酸、牛磺酸结合,都称结合型胆汁酸。胆汁中的胆汁酸几乎都以结合型存在,结合型胆汁酸包括甘氨胆酸、牛磺胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸。

- 胆汁酸合成的原料为胆固醇,合成的关键酶是胆固醇7α-羟化酶。 胆固醇合成的原料为乙酰辅酶 A,合成的关键酶是 HMG-CoA 还原酶。

- 初级 vs. 次级

- 肠道的胆汁酸重吸收包括结合型胆汁酸在回肠的主动重吸收,及游离型胆汁酸在小肠各部和大肠的被动重吸收。

胆色素代谢

- 血红蛋白与胆色素的关系

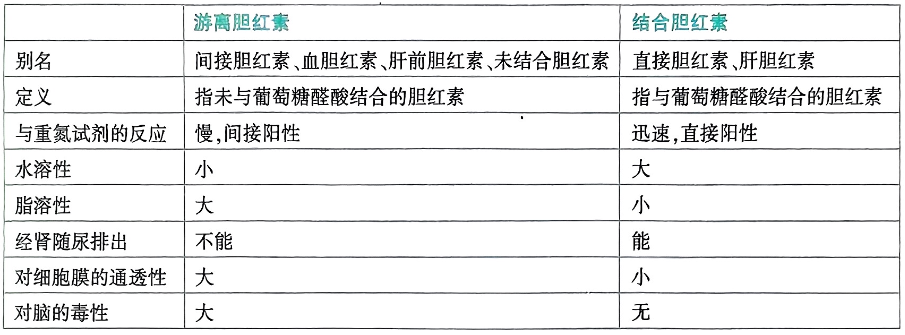

- 游离胆红素(间接胆红素) vs. 结合胆红素(直接胆红素)

- 葡萄糖醛酸胆红素随胆汁进人肠道,在回肠下段和结肠的肠菌作用下,脱去葡萄糖醛酸基,并被还原生成胆素原。无色的胆素原接触空气被氧化成为胆素,胆素呈黄褐色,成为粪便的主要颜色。肠道中生成的胆素原10%~20%被肠黏膜细胞重吸收,经门静脉入肝(如果梗黄的话,胆素原吸收减少,此时尿胆素原-)。

血浆蛋白

- 清蛋白分子量小,所带电荷相对较多,在电场中最先向阳极泳动;Y球蛋白分子量大,泳动速度最慢。

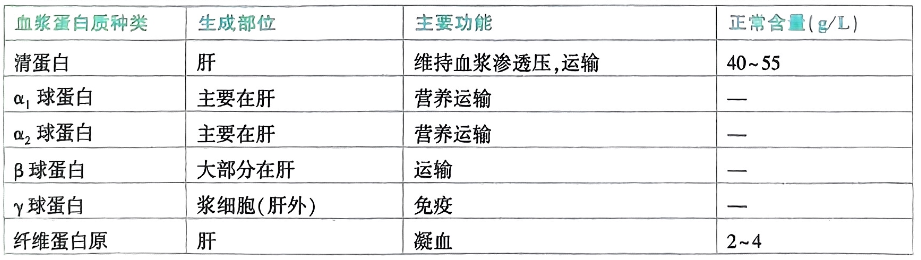

- 血浆蛋白的合成与功能

- 血浆中的清蛋白能与脂肪酸、Ca2+、胆红素、磺胺等结合,参与运输。血浆中的铜蓝蛋白可将二价铁氧化成三价铁。

红细胞代谢

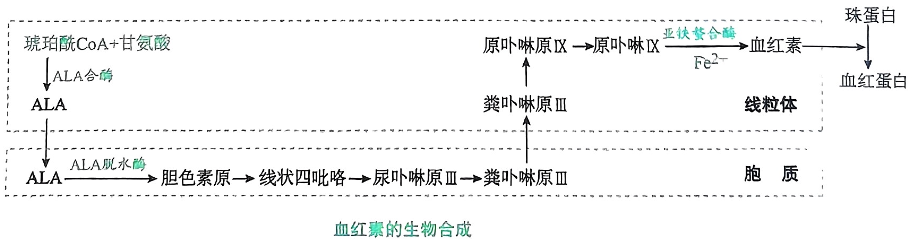

- 合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰CoA、Fe2+

- δ-氨基-γ-酮戊酸(ALA)合酶的辅酶是磷酸吡哆醛(维生素B6),因此维生素 B6缺乏可影响血红素的合成。

- 血红素主要在骨髓幼红细胞和网织红细胞内合成,成熱红细胞不含线粒体,故不能合成血红素

- 血红素合成的起始和终末阶段均在线粒体内,中间阶段在胞质中进行

- ALA 合酶、氨基酸转氨酶、脱羧酶的辅酶都是磷酸吡哆醛(维生素 B6)

- ALA 合酶为血红素合成的关键酶,主要受代谢产物血红素的反馈调节

- ALA 脱水酶、亚铁螯合酶为血红素合成的非关键酶,其活性可被重金属(如铅)抑制。

- 红细胞里的代谢途径