Last updated: 22 Aug 25 17:42:30 (Asia/Shanghai)

消化系统疾病

This tutorial is powered by Bensz/黄伟斌

速记

- 提示与易考点汇总

- 腺癌是结直肠癌最常见病理类型

- 结肠镜+活检是确诊首选;直肠癌分期首选盆腔MRI

- 直肠癌cT3–4或N+:新辅助放化疗→TME为推荐路径

- 肝是结直肠癌最常见远处转移部位

- 肛裂后正中位最常见;剧痛+少量鲜血提示肛裂而非内痔

- 直肠肛管周围脓肿治疗切开引流为首选,抗生素不能替代手术

- 内痔最常见表现:无痛性便后鲜血;I–II度首选橡皮圈结扎

- 消化系统高频考点

| 比较/场景 | 关键特征 | 首选/高考点 |

|---|---|---|

| GERD vs 功能性烧心/消化不良 | 典型烧心反酸+平卧/餐后加重;功能性少夜间症状 | PPI试验阳性支持GERD;报警症状先内镜;功能性以饮食行为+解痉/心理为主 |

| 胃溃疡 vs 十二指肠溃疡 | 胃溃疡进食痛加重;十二指肠溃疡饥饿/夜间痛,进食缓解 | HP根除首选“含铋四联”;胃溃疡需活检排癌;出血为最常见并发症 |

| UC vs CD vs 肠结核 | UC:直肠起始连续累及;CD:节段性、纵行溃疡、鹅卵石、肛周病变;肠结核:回盲部偏好、环形溃疡、干酪肉芽肿 | UC首选5-氨基水杨酸;CD重度用免疫/生物制剂;肠结核标准抗结核;中毒性巨结肠为UC重并发 |

| HCC vs 肝转移瘤 | HCC:肝硬化背景、动脉期强化门静脉期洗脱、AFP升高;转移瘤:多发环形强化、原发肿瘤征象 | HCC优选切除/消融/TACE分期化管理;转移瘤以全身治疗为主,结直肠癌肝转移可切除治愈 |

| 上消化道出血病因与处理 | 最常见病因为消化性溃疡;肝硬化常见曲张静脉破裂 | 复苏优先;非曲张:PPI+内镜止血;曲张:奥曲肽+头孢曲松+内镜套扎(首选),失败行TIPS |

| 门静脉高压并发症 | 曲张静脉、腹水、脾大血小板低、HE、SBP | 腹水:限钠+螺内酯±呋塞米;SBP:腹水PMN≥250确诊,头孢曲松+白蛋白;HE:乳果糖+利福昔明 |

| 胆囊炎/胆总管结石/胆管炎 | 胆囊炎:Murphy征;总管结石:黄疸;胆管炎:Charcot三联征 | 胆囊炎:早期腹腔镜胆囊切除;总管结石/胆管炎:ERCP取石/引流+抗生素 |

| 急性胰腺炎严重度与处置 | 胆石/酒精最常见;重症:器官衰竭、坏死 | 早期足量补液+镇痛+肠内营养;感染性坏死行微创引流/坏死清除;胆石性稳定后早期胆囊切除 |

| 脂肪性肝病要点 | 代谢综合征共病常见;超声脂肪肝 | 减重7%–10%为首选;NASH合并糖尿病可用吡格列酮;维生素E用于非糖尿病NASH |

| PBC与PSC | PBC:中年女性瘙痒+AMA阳性;PSC:与UC相关,胆管串珠样狭窄 | PBC首选熊去氧胆酸;PSC以并发症处理与移植,狭窄内镜扩张 |

- 胆囊结石/胆管疾病鉴别与处理要点

| 疾病 | 典型症状/体征 | 实验室/影像要点 | 诊断关键与首选治疗 |

|---|---|---|---|

| 胆囊结石 | 胆绞痛餐后或夜间发作;多无黄疸 | 超声见强回声伴声影、结石可移动;肝功多正常 | 超声确诊。反复症状或并发症:腹腔镜胆囊切除;少数可熊去氧胆酸溶石。 |

| 肝外胆管结石 | 右上腹痛+间歇/进行性黄疸,可发热寒战 | 胆汁淤积型肝功(ALP、GGT↑);超声示胆管扩张;MRCP显示结石 | 确诊依影像/ERCP。治疗以解除梗阻取石为主:ERCP+EST/EPBD取石±ENBD/支架;不能行者PTCD或外科取石+T管。 |

| 急性胆囊炎 | 右上腹持续痛、发热、Murphy征阳性 | WBC/CRP↑;超声:壁厚>3mm、周围液体、超声Murphy征 | 东京指南A+B±C。首选:早期腹腔镜胆囊切除(72h内);高危者PTGBD桥接+抗菌素。 |

| 急性非结石性胆囊炎 | 危重患者,症状不典型;可有发热、右上腹压痛 | 无结石;胆囊壁显著增厚、淤泥、周围积液;HIDA不显影 | TG标准+“无结石”。治疗:支持+广谱抗菌素;首选PTGBD,稳定后胆囊切除;并发穿孔急诊手术。 |

| 急性梗阻性化脓性胆管炎 | Charcot三联征(痛+热+黄疸);重症见Reynolds五联征 | 胆汁淤积型肝功、白细胞/乳酸↑、血培养+;超声胆管扩张 | 先救命:复苏+广谱抗菌素;尽快胆道减压:首选ERCP(ENBD/支架±EST取石),失败或禁忌改PTCD;稳定后处理病因。 |

| 胆管癌 | 进行性无痛性黄疸、瘙痒、消瘦;肝门部型多无胆囊肿大 | 胆汁淤积型肝功;CA19-9/CEA↑;MRCP示狭窄;ERCP/PTC刷检活检 | 影像定位+病理确诊。可切除:根治性手术(力求R0);不可切除:姑息性引流+全身治疗(吉西他滨+顺铂等)。 |

- 溃疡性结肠炎 vs 克罗恩病要点对比

| 项目 | 溃疡性结肠炎(UC) | 克罗恩病(CD) | 临床提示/考点 |

|---|---|---|---|

| 累及部位 | 仅结肠,自直肠向近端连续扩展 | 全消化道可累及,末端回肠最常见,呈跳跃分布 | 出现口腔溃疡、食管/胃/小肠病变或肛周病变时优先考虑CD |

| 分布方式 | 连续性、对称、弥漫 | 节段性/跳跃,跳跃性受累 | “连续”对“跳跃”是最实用鉴别点 |

| 炎症深度 | 黏膜±黏膜下 | 全层炎症 | 全层炎症→瘘/狭窄/脓肿多见于CD |

| 内镜形态 | 黏膜充血、水肿、颗粒样、浅表溃疡、接触易出血、假性息肉 | 纵行裂隙溃疡、鹅卵石样、黏膜桥,节段性受累 | 鹅卵石+纵行裂隙高度提示CD |

| 影像学 | 腹片可示铅管样(袋形消失);重症评估巨结肠 | CTE/MRE首选评估小肠、狭窄与瘘;肛周MRI评估瘘/脓肿 | 小肠受累或疑瘘、狭窄时优先CTE/MRE |

| 病理 | 隐窝脓肿、腺体结构畸形;无肉芽肿 | 可见非干酪性肉芽肿(特异但检出率有限) | 肉芽肿见到即强支持CD |

| 肛周病变 | 少见、轻 | 常见且重:肛裂、瘘、脓肿 | 反复肛周瘘/脓肿几乎等同提示CD |

| 典型并发症 | 毒性巨结肠、大出血、穿孔 | 狭窄梗阻、瘘管、脓肿 | “巨结肠→UC”,“瘘/狭窄→CD” |

| 胆肝/结石 | 与PSC关联最强 | 胆结石、草酸钙肾结石↑(胆盐/脂肪吸收不良) | PSC+结肠炎高度指向UC;草酸钙结石偏向CD |

| 吸烟影响 | 吸烟有保护(不建议通过吸烟治疗) | 吸烟显著加重 | 戒烟是CD管理的关键生活方式干预 |

| 血清学 | p-ANCA阳性多见 | ASCA阳性多见 | 仅作辅助,不能单独诊断 |

| 一线用药 | 5-ASA为轻中度首选;中重度激素诱导;JAK抑制剂可用于中重度 | 布地奈德治疗轻中度末端回肠病变首选;5-ASA疗效有限 | “5-ASA→UC;布地奈德→CD末端回肠” |

| 生物制剂 | 抗TNF、维多珠单抗、乌司奴单抗、托法替布 | 抗TNF、维多珠单抗、乌司奴单抗(甲氨蝶呤/硫唑嘌呤维持) | 中重度/难治IBD共同选择,风险评估与感染筛查必需 |

| 手术地位 | 全结直肠切除+IPAA可“治愈” | 不能治愈,为并发症处理(狭窄成形/有限切除) | “能治愈→UC;难根治→CD” |

| 癌变监测 | 广泛累及8年后每1–2年;合并PSC每年 | 当结肠受累≥1/3参照UC | 长期病程与广泛累及是高危要点 |

| 急重症处理 | ASUC:静脉激素→48–72h评估→救援(英夫利昔单抗/环孢素)→手术 | 穿孔/脓肿先引流抗感染;狭窄/瘘择期手术与生物制剂联合 | UC“巨结肠”禁用阿片类止泻;CD脓肿先引流后再免疫抑制 |

- 功能性消化不良与肠易激综合征对比要点

| 项目 | 功能性消化不良 | 肠易激综合征 |

|---|---|---|

| 症状定位 | 上腹部(餐后饱胀、早饱、上腹痛/烧灼) | 下腹/全腹腹痛伴排便改变、腹胀 |

| 核心诊断要点 | 排除器质性病变后,慢性上腹不适为主 | 近3个月每周≥1天腹痛+排便相关/频率改变/性状改变 |

| 警示症状 | 消瘦、黑便、贫血、持续呕吐、≥45岁新发等 | 消瘦、夜间腹泻、便血、贫血、≥50岁新发等 |

| 首选检查 | 上消化道内镜(警示或≥45岁)+幽门螺杆菌 | 无报警征不需常规肠镜;有报警征或≥50岁需肠镜 |

| 首选药物倾向 | 上腹痛为主→抑酸;餐后不适为主→促动力;幽门螺杆菌阳性→根除 | 疼痛/痉挛→解痉/三环类小剂量;腹泻→止泻/胆汁酸螯合剂;便秘→渗透性泻剂/促分泌 |

| 常见重叠 | 两者可重叠,合并焦虑抑郁者较多;治疗需个体化与心理干预 | |

- 结肠癌与直肠癌对比

| 要点 | 结肠癌 | 直肠癌 |

|---|---|---|

| 典型症状 | 右半:缺铁性贫血、隐匿出血;左半:排便习惯改变、黏液血便、梗阻多见 | 黏液血便、里急后重、便细,肛门坠胀 |

| 确诊/分期首选 | 结肠镜+活检确诊;胸腹盆增强CT分期 | 肠镜+活检确诊;盆腔MRI评估T/CRM/侧方结 |

| 外科原则 | 根治切除+区域淋巴结清扫(≥12枚) | TME全系膜直肠切除,力争保肛,必要时Miles |

| 放疗地位 | 一般不常规 | 中晚期新辅助放化疗为标准 |

| 远处转移 | 肝最常见,其后肺 | 肝仍最常见;低位相对肺转移比例增高 |

| 梗阻倾向 | 左半更易梗阻(腔径小、环周生长) | 低位梗阻少见,更多局部症状 |

| 系统治疗要点 | II高危/III期辅助化疗(FOLFOX/CAPOX);MSI‑H用免疫 | 新辅助±手术后辅助化疗;分子分型指导靶向/免疫 |

- 几种内科疾病的腹泻特点及大便性状

| 疾病 | 腹泻/便秘特点 | 里急后重/腹部不适 | 大便性状(黏液/脓血) | 便血 |

|---|---|---|---|---|

| 肠结核 | 腹泻与便秘交替,多呈慢性低热伴消瘦 | 可有里急后重,阵发性腹痛 | 大便多为糊状,少量脓血或黏液 | 可有 |

| 结核性腹膜炎 | 以腹胀、腹泻或便秘为主,体位相关 | 多为持续性腹痛,并非典型里急后重 | 大便糊状或稀,一般不大量脓血 | 少见 |

| 克罗恩病 | 腹泻与便秘可交替,常伴腹痛、瘘、黏连史 | 常有里急后重,局灶性压痛 | 多为糊状,可出现水样便或含脓血便 | 常见(可间断或隐血阳性) |

| 溃疡性结肠炎 | 持续性腹泻为主,黏液脓血多 | 典型里急后重明显 | 多为糊状或血性,常含黏液及脓血 | 明显且可频繁 |

| 肠易激综合征(IBS) | 腹泻与便秘交替,与排便相关缓解 | 常有腹部不适或里急感但无炎症体征 | 大便性状多为糊状或成形,绝不含脓血 | 无 |

| 大肠肿瘤 | 可表现为排便习惯改变(便秘/腹泻交替) | 里急后重少见,以隐匿性腹痛或包块为主 | 多为糊状或细长便,部分可伴隐血或鲜血 | 可有(常为潜血或间断鲜血) |

- 消化道疾病溃疡特征对比:

袁(圆)隆平逝世很伤心;结婚带环状的戒指

| 疾病 | 溃疡特征 |

|---|---|

| 肠伤寒 | 圆形或椭圆形溃疡,溃疡长径与肠轴平行 |

| 肠结核 | 横带状(半环形)溃疡,溃疡长径与肠轴垂直 |

| 急性细菌性痢疾 | 地图状溃疡,或称"大小不等、形状不一的浅溃疡" |

| 克罗恩病 | 纵行裂隙状溃疡 |

| 溃疡性结肠炎 | 位于黏膜、黏膜下层的浅表性溃疡 |

- 评估肝功能代偿程度的Child‑Pugh分级

| 项目 | 1分 | 2分 | 3分 |

|---|---|---|---|

| 血清胆红素 | <34.2 μmol/L | 34.2–51.3 μmol/L | >51.3 μmol/L |

| 血浆清蛋白 | >35 g/L | 28–35 g/L | <28 g/L |

| 凝血酶原延长时间 | 延长 1–3 秒 | 延长 4–6 秒 | 延长 >6 秒 |

| 腹水 | 无 | 少量,易控制 | 中等量或难控 |

| 肝性脑病 | 无 | 轻度(可逆性轻神经精神症状) | 中度及以上(昏迷或明显意识障碍) |

| 总分与分级 | A级 5–6分:肝功能良好;B级 7–9分:肝功能中等;C级 ≥10分:肝功能差 | ||

- 消化道疾病与X线征象

| 疾病 | 特异性 X 线征象 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 乙状结肠扭转 | 灌肠端呈鸟喙征;X 线显示马蹄状巨大双腔充气肠袢 | 铅剂/钡剂灌肠在扭转部位受阻,尖端呈鸟喙样,常伴肠袢形成与明显气腹分隔。 |

| 肠套叠 | 阻端造影剂呈杯口状阴影(结肠套叠)或弹簧样阴影(小肠套叠) | 铅剂/钡剂灌肠显示造影剂受阻,杯口或弹簧状为典型套叠征象,提示套入段与被套段界限。 |

| 胰腺癌 | 合并十二指肠降部受压时可见“倒3征” | 肿块压迫导致低张十二指肠造影出现特征性倒3形改变,提示胰头或周围病变压迫十二指肠。 |

| 克罗恩病 | 钡餐检查见末端回肠呈线样征 | 回肠末端黏膜不规则、溃疡与狭窄可使造影剂呈细长线样,结合临床提示炎性肠病。 |

| 回盲部结核(肠结核) | 钡餐/造影见跳跃征 | 病变呈节段性分布,正常与病变段交替出现,造影上表现为多处局灶性病变(跳跃样)。 |

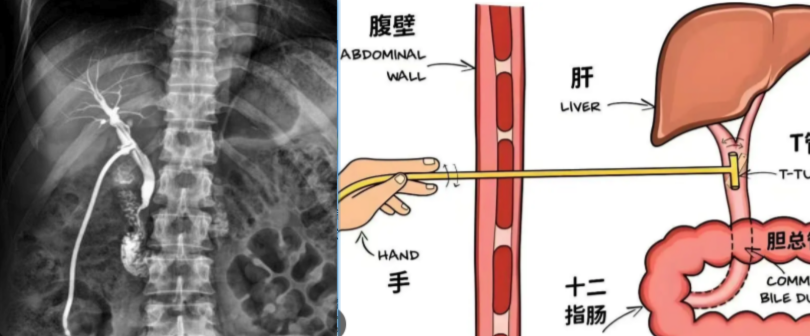

- MRCP vs ERCP

| 检查 | 适应证 / 优势(临床要点) | 限制 / 风险与实用要点 |

|---|---|---|

| MRCP(磁共振胰胆管造影) | 无创、无需内镜或造影剂进入胆道;对胆总管结石、胆管狭窄、胰管解剖与慢性胰腺病变有良好示像。适用于术前评估、疑似胆总管结石、不明梗阻性黄疸和对内镜有禁忌的病人。 | 对细小结石(≤3–5 mm)和被气体/金属伪影影响的病灶敏感性下降;不能同时行治疗。对重度肾功能不全者若需对比剂(很少)需慎用。禁忌:MRI 绝对禁忌(部分电子植入物)。对活动性感染或需要立即取石的患者不适合作为唯一手段。 |

| ERCP(内镜逆行胰胆管造影) | 诊断+治疗一体化:适用于明确的治疗指征——复杂或梗阻性胆道结石需取石、狭窄扩张/取活检、胆胰引流(支架置入/鼻胆引流)、括约肌切开术等。对可疑恶性梗阻需内镜取活检或支架缓解黄疸时首选。 | 有创操作,主要并发症包括:术后胰腺炎(最常见)、出血、穿孔、感染、麻醉相关风险。需术前评估凝血功能;有胆道解剖变异或肠切除史时操作困难。防止术后胰腺炎的措施:给药(直肠 NSAID)与限度插管/选择性胰管置管等。 |

| 主要临床应用对比 | 结石性疾病:初步影像筛查优先 MRCP;确诊需/计划治疗则行 ERCP 取石或取石+支架。 | 感染性胆管炎:重症或胆道压迫需紧急引流(ERCP 胆道引流或经皮经肝胆道引流);稳定期可先 MRCP 评估。 |

| 肿瘤/狭窄评估 | 胰头癌或胆管癌:MRCP 显示梗阻部位、长短与上游扩张,ERCP 可取活检并行支架减轻黄疸。 | 影像学难以区分良恶性狭窄时 ERCP+取样(刷检/活检/引流)提高诊断率,但假阴性率存在;必要时联合 EUS-guided 细针穿刺。 |

| 慢性胰腺病与胰管病变 | 慢性胰腺炎:MRCP(或三维 MRCP /磁共振胰胆管造影)显示胰管扩张、分支不规则、假囊肿;ERCP 可用于胰管狭窄扩张或放置支架缓解疼痛/梗阻。 | ERCP 在慢性胰腺炎中并非首选诊断;治疗性 ERCP 对选择恰当的患者有效但并发症风险较高,应权衡。 |

| 检查前准备与注意 | MRCP:禁食 4–6 小时以减少胆胰管内容物伪像;评估 MRI 禁忌。ERCP:术前禁食、纠正凝血功能、评估麻醉风险、解释并发症(尤其胰腺炎)。 | ERCP 需有经验的内镜组与胰胆外科支持;术后观察并监测腹痛、发热、血清淀粉酶/脂肪酶与出血体征。对高危患者(既往胰腺炎史、难度高)慎用或备急救方案。 |

| 并发症与预防要点 | ERCP:预防术后胰腺炎措施—术中减少胰管刺激、行选择性胆道插管、术后给予直肠 NSAID、必要时胰管置管或短期禁食。MRCP:无创,几乎无并发症。 | ERCP 并发症率与操作复杂性和操作者经验相关。术后出现剧烈腹痛/发热/持续黄疸或大量出血应尽快复查并处理(影像/内镜或外科)。 |

- (超纳)幽门螺杆菌检测方法对比

| 方法 | 原理 / 适用场景 | 优点 / 缺点(临床要点) |

|---|---|---|

| 13C/14C呼气试验 | 服用标记尿素后测呼气中标记CO2;用于初次筛查及根除后疗效评价(停PPI 2周/抗菌药4周优先)。 | 优点:非侵入性、敏感度和特异度高(对活动性感染判断好);适合根除疗效确认。 缺点:需要停用PPI/某些抗生素以避免假阴性;14C对孕妇禁用(放射性,剂量极低但仍禁忌);部分机构设备成本较高。 |

| 血清抗体检测(IgG) | 检测血清针对H. pylori的IgG抗体;用于流行病学或初筛。 | 优点:采血简便、成本低、检测便利,既往感染也可检测到。 缺点:无法区分既往与现有感染(根除后抗体可长期阳性);对根除疗效评价不适用;特异度较呼气/粪抗低。 |

| 粪便抗原检测(酶联免疫法/快检) | 检测粪便中H. pylori抗原;适用于初筛和根除后随访(停PPI/抗菌药相应间隔)。 | 优点:非侵入性、对现有感染敏感且可用于疗效确认。 缺点:受大便取样/保存影响,易受PPI/抗菌药干扰;儿童样本处理不便时敏感度下降。 |

| 胃镜活检 — 组织快速尿素酶试验(RUT) | 胃黏膜取活检组织,直接检测尿素酶活性;适用于有指征行内镜的患者同时取样诊断。 | 优点:快速、特异性高,可与镜检及其他检测并行(取多点提高检出率)。 缺点:为侵入性检查;对取样部位、出血或近期PPI/抗生素敏感,假阴性可能性存在。 |

| 胃镜活检 — 组织镜检(染色/组织病理) | 组织学直接观察菌体并评估黏膜病理改变;适用于怀疑相关并发症(溃疡、萎缩、肠上皮化生)。 | 优点:可同时评估黏膜病变及炎症程度;对定位感染有价值。 缺点:需要经验丰富的病理学家;取样误差与PPI影响存在;成本和时间较高。 |

| 组织培养及药敏 | 从活检组织分离H. pylori并行药敏试验;适用于反复失败的根除治疗或耐药调查。 | 优点:可获得明确药敏信息,指导个体化抗菌方案。 缺点:培养难度大、污染与存活率受取样和运输影响;耗时(数日)且费用高。 |

| 分子检测(组织/粪便PCR) | 通过PCR检测H. pylori基因及耐药突变(如23S rRNA的克拉霉素耐药位点);适用于耐药检测或不能培养时的替代方法。 | 优点:灵敏、能直接检测耐药基因并快速出结果;对PPI影响较小(组织样本)。 缺点:成本高;不同实验室间方法学差异导致结果标准化问题;检测耐药基因不等同于表型耐药(需结合临床)。 |

| 快速床旁/免疫层析唾液/尿检 | 检测唾液或尿液中的抗体或抗原,属于研究/筛查辅助方法。 | 优点:采样极简便,便于社区筛查或自检。 缺点:敏感度/特异度参差不齐,多用于初筛需进一步确证。 |

基础

胃食管反流病(GERD)

病因

- 下食管括约肌压力降低、食管裂孔疝、食管清除障碍、胃排空延迟、肥胖/妊娠、进食高脂/巧克力/咖啡/酒精、吸烟、部分药物(抗胆碱药、钙通道阻滞剂、硝酸酯等)。

- 幽门螺杆菌与GERD关系复杂,一般不作为直接致病因素。

发病机制

- 胃内容物反流至食管导致黏膜化学性炎症;酸+胆汁混合反流加重损伤。食管远端黏膜屏障受损,重复炎症可致巴雷特食管(鳞柱交界上移与化生)。

临床表现

- 典型:烧心、反酸,平卧、餐后、弯腰时加重;夜间症状常见。

- 非典型/食管外表现:胸痛、咽喉不适、慢性咳嗽、哮喘加重、牙釉质腐蚀、声音嘶哑。

| 分类 | 要点 | 临床意义 / 处理要点 |

|---|---|---|

| 典型症状 | 烧心;反流(反酸) | 烧心:胸骨后或剑突下烧灼感,常向上延伸,餐后1小时、卧位或腹压增高时加重。反流:胃/十二指肠内容物在无呕吐或用力下涌入咽口,常含酸味称反酸。出现典型症状优先考虑GERD并进行生活干预、药物治疗(质子泵抑制剂为首选)。 |

| 非典型食管症状 | 胸痛;吞咽困难/胸骨后异物感 | 胸痛:反流刺激引起,位于胸骨后,可放射,常与心绞痛相似;排除心源性疾病后评估GERD。吞咽困难或异物感:间歇性常因食管痉挛或功能紊乱;持续进行性提示食管狭窄,应做内镜、影像学评估。 |

| 食管外表现 | 慢性咳嗽、咽喉炎、哮喘样症状、声嘶 | 反流物刺激食管外组织所致;对不明原因或反复发作的呼吸/咽喉疾病,尤其伴烧心/反流者,需考虑GERD并行胃酸抑制治疗及耳鼻喉/呼吸专科协作评估。严重可致误吸性肺炎或肺间质纤维化。 |

| 并发症 | Barrett 食管;食管狭窄;上消化道出血 | Barrett 食管:食管远端鳞状上皮被胃肠腺上皮化生,提示长期胃酸反流并增加食管腺癌风险,须内镜随访与活检。食管狭窄:反复食管炎致瘢痕形成,表现为进行性吞咽困难,需内镜扩张或手术。上消化道出血:黏膜糜烂/溃疡可致呕血或黑便,急性出血时稳定生命体征并紧急内镜处理。 |

辅助检查

- 经验性质子泵抑制剂(PPI)试验(阳性有助诊断)。

- 上消化道内镜:评估反流性食管炎分级、并发症(溃疡、狭窄、巴雷特食管)。

- 24小时食管pH-阻抗监测为诊断金标准;食管测压用于评估动力障碍。

| 检查 | 目的 / 适应证 | 要点(优缺点 / 临床意义) |

|---|---|---|

| 内镜检查(胃镜) | 诊断与分级、评估并发症 | 最准确的影像学方法,可直接观察黏膜并取活检。采用洛杉矶分级(LA): - 正常:食管黏膜无破损 - A级:一个或多个黏膜破损,长径<5mm - B级:一个或多个黏膜破损,长径>5mm,且无融合 - C级:黏膜破损有融合,<75%食管周径 - D级:黏膜破损融合,≥75%食管周径 缺点:对非糜烂性反流病(NERD)可能阴性;需准备与操作风险。 |

| 食管反流监测(pH / 阻抗‑pH) | 评估症状与反流的相关性,客观证明反流 | 诊断GERD/CERD的“金标准”(特别是对内镜阴性者或术前评估)。pH监测记录酸暴露;阻抗‑pH同时检测酸性与非酸性反流并关联症状。适用于药物疗效评估、术前功能评价及典型/非典型症状相关性判断。 |

| 食管钡剂造影 | 结构学及吞咽动力初筛 | 对GERD敏感性与特异性较低,现已不做常规诊断用试验。但可用于排除结构性病变(狭窄、巨大的食管裂孔疝、吞咽困难原因)或术前示踪。 |

| 食管测压(高分辨率食管压力测定) | 评估食管动力学、术前准备 | 用于检测下食管括约肌功能与食管推进波,帮助鉴别原发动力障碍(如贲门失弛缓症)与反流相关改变,及指导抗反流手术适应证与方式选择。 |

诊断和鉴别诊断

- 典型症状+PPI试验阳性可初步诊断;伴报警症状(吞咽困难、进行性消瘦、出血、贫血、年龄>45首发)需内镜。

- 鉴别:心绞痛、消化性溃疡、功能性烧心、食管运动障碍(如弥漫性食管痉挛)、嗜酸性食管炎。

治疗

- 生活方式:减重、抬高床头、避免夜宵与诱发食物、戒烟酒。

- 药物:PPI为首选;次选H2受体阻滞剂、促动力药(如多潘立酮,注意心律风险)。

- 并发症/难治:内镜/外科抗反流手术(Nissen等) ;巴雷特食管内镜监测,重度异型增生可内镜消融/黏膜切除。

急/慢性胃炎

①与幽门螺杆菌感染有关的疾病—消化性溃疡、B型胃炎、胃癌、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤。

②与幽门螺杆菌感染无关的疾病—胃食管反流病、急性糜烂出血性胃炎、A型胃炎。

病因

- 急性:应激(严重烧伤、颅脑损伤)、药物(NSAIDs、酒精)、感染(细菌毒素所致胃肠炎)、胆汁反流。

- 慢性:幽门螺杆菌感染(最常见) 、自身免疫性(体底腺萎缩、抗壁细胞/内因子抗体)、化学性(胆汁反流、药物)。

发病机制

- 黏膜防御与侵袭因素失衡;HP产生毒素、引发炎症→活动性胃炎、可进展为萎缩性胃炎→肠上皮化生→发育不良。

临床表现

- 急性:上腹不适/疼痛、恶心呕吐、食欲减退,严重者出血。

- 慢性:反复上腹不适、嗳气、饱胀;自身免疫性可有巨幼细胞性贫血表现。

辅助检查

- 内镜+活检为诊断基础;HP检测:13C/14C尿素呼气试验、粪抗原、快速尿素酶/病理。

- 实验室:贫血、维生素B12降低(自身免疫性)。

诊断和鉴别诊断

- 结合病史、内镜病理及HP检测。鉴别:消化性溃疡、胃癌、功能性消化不良。

- 慢性胃炎

| 项目 | 自身免疫性胃炎(A型) | 以幽门螺旋杆菌相关为主的慢性萎缩性胃炎(B型) |

|---|---|---|

| 别称 | A 型胃炎 / 慢性胃体炎 | B 型胃炎 / 慢性萎缩性胃窦炎 |

| 累及部位 | 主要累及胃体、胃底 | 主要累及胃窦(贲门下段较少) |

| 基本病理变化 | 胃腺体弥漫性萎缩、腺体减少,嗜铬细胞/主细胞受损 | 以慢性炎症所致的腺体萎缩为主,炎性浸润明显 |

| 发病率 | 较少见 | 较常见 |

| 病因 | 由自身免疫反应引起(针对壁细胞/内因子) | 多由幽门螺旋杆菌感染引起(≈90%) |

| 贫血 | 常伴有,可至严重(恶性贫血) | 通常无显著贫血 |

| 血清维生素 B12 | 降低(恶性贫血时显著降低) | 通常正常 |

| 内因子抗体(IFA) | 常阳性(约75%) | 多为阴性 |

| 抗壁细胞抗体(PCA) | 常阳性(约90%) | 可阳性(约50%,以感染相关为主) |

| 胃酸分泌 | 明显降低(或无胃酸) | 可正常或轻度减少 |

| 胃癌发生率 | 发生率明显增加(伴恶性贫血者更高) | 发生率亦增加,但总体低于 A 型或与萎缩程度相关 |

治疗

-

去除病因(停NSAIDs、戒酒、改善胆汁反流)。

-

药物:HP根除(含铋四联为首选,10–14天) ;PPI、黏膜保护剂(铋剂、硫糖铝)。

-

自身免疫性:补充维生素B12,监测胃癌/神经内分泌肿瘤风险。

| 疾病/情形 | 治疗原则 | 常用药/具体处理 |

|---|---|---|

| 幽门螺杆菌相关胃炎 | 根除Hp为主;同时保护黏膜、纠正营养缺陷;疗程10–14天 | 首选四联疗法:PPI(奥美拉唑/兰索拉唑/泮托拉唑/雷贝拉唑/埃索美拉唑/艾普拉唑)+两种抗生素+铋剂。常用抗生素:克拉霉素、阿莫西林(羟氨苄青霉素/阿莫西林)、甲硝唑/替硝唑、喹诺酮类、呋喃唑酮、四环素。铋剂:枸橼酸铋钾、果胶铋、次碳酸铋。 |

| 十二指肠—胃反流 | 减轻反流、保护黏膜、改善胃肠动力 | 保护胃黏膜药物(铋剂、黏膜保护剂)、促动力药(如多潘立酮、莫沙必利等)、针对病因调整饮食和药物(必要时PPI短程) |

| 胃黏膜营养因子缺乏 | 补足营养因子,纠正相关贫血或缺陷 | 口服或静脉补充复合维生素;若为恶性贫血(自身免疫性胃萎缩导致B12缺乏),需终身肌注或深肌注维生素B12 |

| 对症治疗 | 抑酸、促动力、黏膜保护并对症处理并发症 | PPI或H2受体拮抗剂抑酸;促动力药改善胃排空;铋剂/黏膜保护剂修复黏膜;抗感染治疗按病因选择 |

| 癌前状态处理 | 在根除Hp及纠正可逆因素后随访与必要的内镜治疗 | 补充复合维生素、含硒制剂等营养支持;对不可逆或局灶高级别上皮内瘤变(重度异型增生、原位癌),建议内镜下黏膜切除术(EMR/ESD)并定期内镜随访 |

消化性溃疡

病因

- 幽门螺杆菌感染、NSAIDs/阿司匹林为最常见;应激、吸烟、遗传因素、胃酸高分泌。

发病机制

- 胃酸-胃蛋白酶侵袭增强与黏膜防御减弱;HP破坏黏膜并诱导炎症。

临床表现

- 上腹痛为主:十二指肠溃疡“饥饿痛/夜间痛,进食缓解”;胃溃疡“进食加重”。

- 并发症:出血(最常见) 、穿孔、幽门梗阻、癌变(以胃溃疡需警惕)。

| 症状 / 要点 | 十二指肠溃疡(DU) | 胃溃疡(GU) |

|---|---|---|

| 典型主诉(上腹痛性质) | 饥饿样痛、夜间痛或餐前痛;可为钝痛、灼痛或剧痛,常被抑酸剂/抗酸剂缓解。 | 餐后痛为主(餐后约1小时发作),多为餐后加重的钝痛或胀痛,夜间痛较少;对抑酸剂亦可缓解。 |

| 发作节律/病程特点 | 慢性、反复或周期性发作;发作可数周至数月,有季节性(秋冬或冬春之交)。 | 同样慢性反复;餐后痛呈进餐—痛—缓解的周期性,病程可延长并有复发。 |

| 与进餐关系 | 进食可暂时缓解疼痛,餐后2–4小时再发(“进食—缓解—后发”)。 | 进食常诱发或加重疼痛,餐后1小时典型发作(“进食—痛”)。 |

| 体征 | 发作期可于剑突下或上腹局限性压痛,缓解后通常无明显体征。 | 发作期上腹局限性压痛,缓解期亦常无特殊体征;需警惕并发症(出血、穿孔)。 |

| 胃酸分泌(BAO/MAO) | BAO/MAO常增高,酸分泌在发病机制中占主导。 | BAO/MAO多为正常或偏低,酸分泌并非主要异常。 |

| NSAIDs关系 | 与NSAIDs关系相对较小(原文提示约20%~50%受影响)。 | 与NSAIDs关系明显(约25%相关),NSAIDs为重要诱因。 |

| 幽门螺杆菌(Hp)感染率 | 文中提示较低(约5%),但临床和流行病学报道存在变异,应结合流行病学环境判断。 | Hp阳性率高(约60%–90%),与GU关系密切。 |

| 癌变与复发 | 目前未见明确癌变关联;复发率较高,需长期随访与根治性治疗(如根除Hp)。 | 瘤变率虽低(一般<1%),但存在恶变可能;复发率低于DU但仍需监测与随访活检评估。 |

- 特殊溃疡

| 类型 | 特点/部位 | 临床要点 / 处理要点 |

|---|---|---|

| 复合溃疡 | 胃与十二指肠同时存在活动性溃疡,男性多见,常伴幽门变形/狭窄 | 并发幽门梗阻率高;评估幽门功能与解剖畸形,根治Hp、停用NSAIDs,必要时行内镜/外科处理梗阻或变形。 |

| 幽门管溃疡 | 位于幽门管,餐后即发作疼痛 | 餐后很快发生疼痛;易并发幽门梗阻、出血和穿孔。治疗重在抑酸、根除Hp和避免促溃疡药物;梗阻或穿孔需外科处理。 |

| 球后(降段/水平段)溃疡 | 多见于十二指肠降段起始部及乳头附近,后内侧壁好发 | 疼痛可放射至右上腹及背部;注意鉴别胆道病与胰腺病变。后壁溃疡易穿透,必要时行影像学/内镜评估穿透或胰腺受累。 |

| 巨大溃疡 | 直径>2cm;多见老年人或有NSAIDs史 | 疼痛剧烈顽固,常放射至背部;十二指肠球部后壁易穿透并形成炎性团块。巨大胃溃疡需警惕恶性可能,但并非均为恶性;活检评估。 |

| 老年人溃疡 | 临床常不典型,症状可轻或无 | 常无典型疼痛,可表现为体重减轻与贫血;因NSAIDs在老年人中广泛使用,发病率上升。对老年患者低阈值行内镜检查与早期查找并发症。 |

| 儿童期溃疡 | 多见学龄儿童,病变常与幽门/十二指肠水肿或痉挛相关 | 腹痛常在脐周,可伴恶心/呕吐;评估Hp、用药史及功能性痉挛,按年龄调整抑酸与根除疗法。 |

| 促胃液素瘤 (Zollinger–Ellison) | 胰腺或异位胰岛非β细胞瘤分泌大量促胃泌素,常多发/部位不典型 | 多发溃疡、药物疗效差、可有腹泻和高胃酸;检查血清促胃泌素和酸分泌,影像学/内分泌学定位,外科/内科联合治疗(抑酸+肿瘤处理)。 |

| 难治性溃疡 | 正规治疗后溃疡仍不愈合 | 常见原因:未根除病因(残留Hp、持续NSAIDs)、穿透或特殊病因(克罗恩、促胃液素瘤)、药物/疾病影响疗效、误诊(肿瘤)、不良因素(吸烟、酗酒、应激)。逐项排查病因,必要时行重复内镜活检、影像学与病因针对性治疗。 |

- 并发症

| 并发症 | 发生率 / 特征 | 要点 / 临床提示 |

|---|---|---|

| 出血 | 常见并发症:上消化道出血 发生率约15%–25%;10%–25%可为首发表现;十二指肠溃疡较胃溃疡更易出血 | 表现为呕血、黑便或进行性贫血。急性大量出血时先行稳定血流动力学、内镜下止血;反复或难控者考虑手术或介入栓塞。 |

| 穿孔 | 发生率约1%–5%;穿孔后常引起急性腹膜炎 | 典型为突发剧痛、腹膜刺激征、腹膜炎影像学征象。立即禁食、吸引、抗生素、液体复苏并尽早手术处理(修补或切除)。穿孔可形成脓肿或与邻近空腔器官形成瘘。 |

| 梗阻 | 发生率约2%–4% | 主要由十二指肠溃疡或幽门管瘢痕狭窄所致。临床为进食后呕吐、饱胀、体重下降。急性期给予减压、纠正电解质/营养,慢性瘢痕性梗阻考虑内镜扩张或手术(狭窄切除或胃肠重建)。 |

| 癌变 | 十二指肠溃疡一般不癌变;胃溃疡癌变率约1% | 溃疡边缘或基底有异常肉芽、反复不愈或影像/内镜可疑者应取活检以排除恶变。 |

| 注意 | ① 消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血。 ② 十二指肠溃疡最少见的并发症是癌变(通常不癌变)。 | |

辅助检查

- 胃镜+活检(胃溃疡需多点活检排癌);HP检测;必要时测胃酸分泌。

| 检查项目 | 特点 | 适应证 / 评价 |

|---|---|---|

| 检查方式 | 侵入性检查(需胃镜取材) | 诊断消化性溃疡首选(取活检做快速尿素酶、组织学、培养),准确性高,适用于需同时行内镜检查者。 |

| 非侵入性检查(无需胃镜) | 适用于筛查、随访和无法或不愿意行胃镜者,常用呼气试验、粪便抗原、血清学(血清IgG)。 | |

| 快速尿素酶试验(RUT) | 基于Hp产生尿素酶的原理;试纸/试剂操作简便、费用低、出结果快。 | 为侵入性活检的首选方法;在活检样本量足够且未使用抑酸/抗生素时准确率高。 |

| 胃黏膜组织切片镜检(组织学) | 直接在镜下观察Hp,常用特殊染色(银染、改良Giemsa)可提高检出率。 | 为Hp检测的金标准之一;可同时评估黏膜病理改变(炎性程度、萎缩、肠上皮化生)。 |

| Hp培养 | 对培养条件和技术要求高,可做药敏试验。 | 临床上用于疑难病例或需进行耐药检测时;研究与个体化治疗方案制定的重要依据。 |

| 14C/13C尿素呼气试验 | 敏感性与特异性高,无需胃镜,患者依从性好;13C无放射性,14C含微量放射性。 | 为Hp检测的金标准之一;首选根除治疗后复查方法(停PPI/抗生素适当时限后)。 |

| 粪便Hp抗原检测 | 可直接提示胃肠道有无Hp活动性感染,方法非侵入性。 | 适用于初筛和根除后随访;临床应用价值较大,便捷且能反映治疗效果。 |

| 血清学检查(Hp抗体IgG) | 检测血清Hp特异性抗体,提示既往或近期感染。 | 不适合作为根除治疗后复查(抗体可能长期阳性);在流行病学调查或初步筛查时有价值。 |

| 注意事项 | 抗生素/铋剂需在检测前停用≥4周,PPI需停用≥2周以免降低检测敏感性;选择检查应结合临床指征与是否需做内镜。 | |

诊断和鉴别诊断

- 胃镜确诊。鉴别:功能性消化不良、胃癌、胰胆疾病。

治疗

- HP根除:含铋四联方案(PPI+铋剂+2种抗生素)为首选;NSAID相关停药+PPI。

- 并发症处理:活动性出血内镜止血;穿孔急诊外科;幽门梗阻内镜扩张/手术。

- 维持治疗:高复发风险者小剂量PPI。

| 项目 | 要点 | 简明处理 / 药物与期限 |

|---|---|---|

| 治疗目标 | 去除病因、控制症状、促进溃疡愈合、预防复发与并发症 | 纠正诱因(戒烟、戒酒、停用NSAIDs);并发症(出血、穿孔、梗阻)按急诊外科/内镜处理。 |

| 临床表现(提示诊断) | 上腹痛或饥饿样痛,餐后或夜间加重;并可有嗳气、反酸、恶心;并发症提示:呕血、黑便、休克 | 必要时行上消化道内镜(确诊、取活检除外科肿瘤),同时评估出血或穿孔风险。 |

| 抑酸治疗 — 首选 | 质子泵抑制剂(PPI)抑酸最强、作用持久,愈合率与疗效优于H2受体拮抗剂 | 常用PPI:奥美拉唑20–40 mg、艾司/泮托拉唑/雷贝拉唑等,常规剂量每日1次。疗程:十二指肠溃疡4周(PPI常规4周);胃溃疡6–8周。破裂、合并并发症延长或按病情调整。 |

| 抑酸治疗 — 备选 | H2受体拮抗剂(法莫替丁、雷尼替丁等)较便宜、耐受好,但抑酸弱且耐药 | 用于轻症或不能耐受PPI者:法莫替丁等,常规剂量每日2次;疗效及愈合率低于PPI。 |

| 根除幽门螺杆菌(Hp) | 对Hp阳性患者必须根除,可显著提高愈合率并减少复发(复发率由50–70%降至≤5%) | 首选基于PPI的三联或四联疗法: - 经典三联:PPI (标准剂量) + 克拉霉素 500 mg BID + 阿莫西林 1 g BID,10–14 天(根据耐药/既往用药调整) - 四联(含铋剂)常用于高耐药区。治疗结束后≥4周复查Hp(呼气试验或便抗原),复查前停用PPI或抗生素至少2周以免假阴性。 |

| 维持治疗 | 适用于反复复发者或需长期NSAID者;短期停药后多数患者可停药,但复发者可长期最低有效剂量维持 | 可用低剂量PPI或H2受体拮抗剂维持3–6个月,复发频繁者可1–2年。长期NSAID需同时给予PPI保护胃黏膜或改用COX-2抑制剂并评估心血管风险。 |

| 胃黏膜保护剂 / 其他 | 辅助手段,保护黏膜、促进愈合,不能替代抑酸与根除Hp | 硫糖铝(Sucralfate)口服、胶体铋剂、铝镁制剂或钙制剂短期缓解症状;注意药物相互作用(PPI影响钙、某些抗生素吸收需间隔给药)。 |

| 处理并发症 | 溃疡出血、穿孔、梗阻为危及生命并发症 | 出血:内镜止血(注射、夹闭、电凝),必要时介入栓塞或手术;穿孔:急诊手术(若小穿孔且稳定可保守+抗菌);梗阻:胃减压、内镜(扩张/支架)或手术。 |

| 患者教育与随访 | 避免NSAIDs/烟酒、规律饮食、减压、按医嘱完成Hp根除疗程并复查 | 症状消失后按溃疡类型安排复查内镜或Hp检测;高危患者(反复出血、难治性溃疡、体重下降或疑恶性)应尽早内镜随访并活检排除肿瘤。 |

- 手术指征

| 疾病 | 主要手术适应证 | 要点说明 |

|---|---|---|

| 胃溃疡 | ① 短期内科治疗(4–6周)无效或愈后复发;② 经X线或胃镜证实溃疡径>2.5cm或为高位溃疡;③ 不能排除或已证实恶变;④ 既往有一次急性穿孔或大出血病史。 | 若满足上述任一项,考虑外科治疗以防并发症或处理可疑/确诊恶变。大溃疡、复发或并发穿孔/大出血为首要手术指征。 |

| 十二指肠溃疡 | ① 病程多年、发作频繁且进行性加重,至少1次严格内科治疗无效并反复复发;② X线(钡餐)示较大龛影、球部严重变形、有穿透十二指肠外迹象或溃疡位于球后部;③ 既往有穿孔史或反复多次大出血且溃疡仍活动者。 | 手术指征侧重于反复显著临床事件(穿孔/大出血)、影像学提示穿透/结构破坏或对规范内科治疗无反应。球部严重变形、后壁或穿透性溃疡应高度警惕需手术。 |

- 手术方法

| 项目 | 要点 | 简明说明/手术要点 |

|---|---|---|

| 胃大部切除(Gastrectomy) | 适应 | 常用于难治性或并发症性胃溃疡。一般切除胃远端约2/3~3/4;低胃酸型溃疡可切除约50%。 |

| 溃疡分型与切除比例 | 位置与特点(含高/低胃酸) | 分型与建议切除量: - 胃小弯角/切迹附近:低胃酸,切除胃体的50%~60%。 - 胃溃疡合并十二指肠溃疡:高胃酸,切除胃体的2/3~3/4。 - 幽门管、幽门前溃疡:高胃酸,切除胃体的2/3~3/4。 - 胃上1/3或贲门周围:低胃酸,切除胃体的50%。 |

| 胃肠重建方式 | 常见术式 | Billroth I(胃-十二指肠吻合)或 Billroth II(胃-空肠吻合)。吻合口宜约3~4 cm(过大易致倾倒综合征,过小影响排空)。 |

| 迷走神经断术 | 分类(按切断高度) | A. 迷走神经干切断术(TV):在食管裂孔水平切断左右迷走干,已少用因并发症多。 B. 选择性迷走神经切断术(SV):保留肝胆及腹腔支,切断支配胃的迷走神经(全胃)。 C. 高选择性迷走神经切断术(HSV,又称近端或壁细胞迷走神经切断):仅切断支配胃近端/胃体壁细胞的分支,保留支配胃窦/远端肠道的“鸦爪支”。 |

| 术后胃潴留的处理 | 原因 | 选择性或高选择性断神经后可出现胃排空减慢或胃潴留。需同时行胃引流手术,如幽门成形术、胃空肠吻合或胃窦切除,以防术后胃潴留。 |

- 胃大部切除术的术后并发症

| 时相 | 并发症/特征性表现 | 简明处理要点 |

|---|---|---|

| 近期并发症 | 术后胃肠腔内出血 — 胃或十二指肠残端、吻合口出血,呕血或黑便 | 首选内镜定位并止血(注射、凝固、血管夹等);内镜止血失败或持续大量出血,考虑紧急手术止血。 |

| 腹腔内出血 — 引流液血性/血块,腹痛、循环不稳;腹穿得不凝血提示 | 监测引流量与性状;腹穿或影像确诊后,必要时复开探查止血并清洁腹腔。 | |

| 术后胃瘫 — 术后数日改流质时出现恶心、呕吐(多为绿色),残胃扩张、蠕动波少,吻合口通过欠佳 | 首选保守治疗:禁食、持续胃肠减压、纠正水电解质、营养支持、促动力药物。胃管引流由绿→黄→清或量减少提示缓解。动力性胃瘫严禁立即盲目再手术。 | |

| 吻合口破裂/瘘 — 局部腹痛、发热、腹膜炎体征,脓性或胆汁性引流 | 立即禁食、胃肠减压、广谱抗感染与营养支持;出现腹膜炎或坏死穿孔应尽早手术探查、切除坏死并修补/造瘘并充分引流。 | |

| 十二指肠残端破裂 — 突发上腹剧痛、发热、腹膜刺激征,腹穿有胆汁样液体 | 一经确诊应立即手术处理,检查残端血供及是否伴有袢梗阻,修复/重建并充分引流。 | |

| 胃肠壁缺血坏死 — 吻合口或残端血供不足后出现腹痛、发热、引流异常或继发瘘 | 早期禁食、减压、抗感染与营养支持;若出现坏死或穿孔,立即手术切除坏死并处理吻合口。 | |

| 远期并发症 | 倾倒综合征、碱性反流性胃炎、溃疡复发、营养性并发症、残胃癌 | 长期随访与营养评估(蛋白、铁、维生素B12等)并补充;倾倒以饮食调整及药物治疗;怀疑残胃病变需内镜随访。 |

- 倾倒综合征

| 类型 | 要点 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 早期倾倒综合征 | 发病时间 | 进食后半小时内 |

| 发病机制 | 餐后高渗性胃内容物迅速进入肠道,致肠道内渗透性增高、细胞外液大量转移至肠腔,伴随血管活性物质释放,引起交感/血管反应。 | |

| 临床表现 | 心悸、出冷汗、乏力、面色苍白、短暂血容量不足,可伴恶心、呕吐、腹部绞痛、腹泻。 | |

| 治疗措施 | 调整饮食:少量多餐、避免高糖高渗食物;症状重者可用抗胆碱或促胃动力药,必要时短期使用血管活性支持;对难治者可考虑手术或其他介入治疗。 | |

| 晚期倾倒综合征 | 发病时间 | 进食后2–4小时 |

| 发病机制 | 食物进入肠道刺激胰岛素大量分泌,继而出现反应性低血糖(也称为低血糖综合征)。 | |

| 临床表现 | 头晕、面色苍白、出冷汗、乏力、脉搏细弱,可伴心悸、饥饿感、意识模糊。 | |

| 治疗措施 | 以饮食调整为主:控制碳水化合物吸收(少糖、分餐、配合蛋白/脂肪),必要时短期皮下注射生长抑素或使用药物抑制胰岛素分泌,严重病例考虑内分泌或外科处理。 |

消化道出血

病因

- 上消化道出血最常见:消化性溃疡;其余:急性糜烂、食管胃底静脉曲张、Mallory-Weiss综合征、肿瘤等。

- 下消化道出血:结直肠憩室病、血管畸形、肿瘤、炎症性肠病等。

| 病因 | 发生率/要点 | 简明特点与临床要点 |

|---|---|---|

| 消化性溃疡 | 最常见(约40%–50%);十二指肠溃疡占3/4 | 常表现为黑便或呕血;十二指肠球部后壁或胃小弯常见。NSAIDs、阿司匹林可诱发或加重出血,有溃疡病史者危险性增高。 |

| 门静脉高压/食管胃静脉曲张 | 约20%–25% | 反复大量呕血,休克风险高;多见于肝硬化伴门静脉高压。曲张静脉破裂是危及生命的出血原因,重要措施:紧急内镜下止血/套扎或用血管活性药物。 |

| 应激性溃疡(应激性黏膜损伤) | 约20% | 与重症、休克、严重烧伤、重症颅脑外伤相关(Curling、Cushing溃疡)。常在重症病程中发生,需预防性抑酸或粘膜保护。 |

| 胃癌 | 约2%–4% | 晚期或浸润血管坏死导致出血;多为进展期发现,出血常伴贫血和消化道症状(腹痛、食欲下降)。 |

| 胆道出血(胆道或肝包膜破裂继发) | 每次出血量200–300ml,少数可致休克;可呈周期性(间隔1–2周) | 表现为胆绞痛、黄疸伴消化道出血(胆道—消化道三联征)。考虑胆道出血时注意腹痛、黄疸、周期性呕血/黑便。 |

| 其他少见病因 | 包括食管静脉裂伤、Mallory–Weiss综合征、食管裂孔疝、胃壁动脉瘤、血管畸形等 | 表现多样,根据病因可有呕血、黑便或贫血;需针对性检查(内镜、影像)明确诊断。 |

临床表现

- 上消出血:呕血、黑便、周围循环不稳;肝硬化者常见曲张静脉出血。

- 下消出血:鲜红便/暗红便。

| 临床表现 | 特征/机制 | 时间、提示及处理要点 |

|---|---|---|

| 呕血 | 上消化道出血的特征性表现。出血部位近幽门(胃上段、贲门、食管)且量大常出现;咖啡色呕物提示陈旧少量出血,鲜红或有血块提示短期内大量出血。 | 无呕血不排除少量或缓慢出血。大量呕血需立即建立静脉通路、补液、输血并准备内镜下止血或外科干预。 |

| 黑便(柏油样便) | 黏稠、发亮、暗黑色大便,因血液在胃肠内经消化后形成;不仅限于上消化道,高位小肠或右半结肠出血亦可呈柏油样。 | 提示既往或持续性出血,需行便隐血/血红蛋白测定及内镜评估。伴血流动力学不稳者同样紧急处理。 |

| 便血(暗红/鲜红便) | 当上消化道出血量>约1000 ml时可经胃肠迅速排出呈暗红或鲜红便(亦可与下消化道出血混淆)。 | 大量便血提示出血量大且可能持续,优先评估生命体征,尽快定位出血源并止血。 |

| 失血性休克/周围循环衰竭 | 失血量超过总血量≈20%可出现低血压、心率增快、皮肤冷汗、意识改变等休克表现,属生命威胁性并发症。 | 立即规范化复苏:大量补液、输血、监测尿量与血流动力学,阻断出血并考虑内镜/介入/外科止血。 |

| 血液学变化 | 急性大量出血初期为正细胞正色素性贫血;3–4小时出现稀释性贫血,24–72小时稀释到最大。慢性失血呈小细胞低色素性贫血。网织红细胞24小时内升高,出血停止后逐渐恢复。 | 重复血红蛋白监测以评估失血程度与输血指征;注意慢性失血需补铁、查因。 |

| 发热 | 部分患者出血后24小时内可出现低热,常持续3–5天后转归正常,可能与黏膜炎症或血液分解产物刺激有关。 | 若发热伴腹痛、白细胞显著升高或脓性分泌物,应排除并发感染或穿孔等病因。 |

| 肠源性氮质血症/血中尿素升高 | 大量血液蛋白在肠内被消化、吸收,血尿素氮(BUN)数小时后升高,24–48小时达峰,多不超过14.3 mmol/L;同时循环量下降可导致肾前性尿素氮/肌酐比升高。 | 作为提示上消化道出血的辅助标志;纠正循环不足、监测肾功能并随访BUN、肌酐变化。 |

辅助检查

- 首要评估血流动力学、血红蛋白、凝血;内镜24小时内诊断与止血;无法内镜止血可介入栓塞或外科。

诊断和鉴别诊断

- 明确出血来源(上/下);评分(格拉斯哥-布拉奇福德、岩永评分)评估风险。

| 要点 | 核心内容(简明要点) | 检查/判定标准与后续处理 |

|---|---|---|

| 确立出血证据 | 临床表现为呕血、黑粪、失血性休克周围循环衰竭;排除非消化道出血(鼻咽、喉部、吞入血液、药物或食物着色)。 | 实验室:便隐血、红细胞/血红蛋白下降、MCV/网织红细胞等支持失血。若吐物或粪便呈暗红/咖啡渣样或黑色提示上消化道出血。 |

| 评估出血量与循环状态 | 快速评估生命体征与出血量:血压、心率、中心静脉压、尿量、皮肤灌注。 | 出血量与提示:便隐血阳性≈>5ml/d;黑便≈>50ml/d;每次呕血>250ml提示较大量;短时间内大出血>1000ml易致休克。血红蛋白每降1g≈失血约300–400ml。依据循环不稳优先抢救后查找病因。 |

| 判断出血部位(上/下) | 临床线索:呕血或黑便偏向上消化道;纯便血多提示下消化道或胆道。既往病史(肝硬化门静脉高压、溃疡病、胆道疾病)帮助定位。 | 内镜(胃镜+结肠镜)为首选:应在出血后24小时内尽早行检査以提高阳性率并可行止血。胶囊内镜用于疑难小肠出血。影像(选择性肠系膜动脉造影)用于大出血定位且可兼行栓塞;放射性核素标记扫描敏感于慢性小量出血(0.1–0.5ml/min);CT/超声用于评估肝胆胰病变。 |

| 依据病史与体检判断病因倾向 | 食管胃底静脉曲张常见于肝硬化;胃十二指肠溃疡常有消化性溃疡史或NSAIDs/酒精诱因;胆道出血常有肝内感染或外伤史并以便血为主。 | 结合内镜/X线/体检(肝掌、黄疸、腹水、右上腹压痛或触及包块)确定病因,必要时行腹部CT或MR评估局部病变。 |

| 判断出血是否活动/是否停止 | 提示活动性出血:频繁呕血或黑粪次数增加、粪质稀薄、肠鸣音亢进;周围循环经充分补液仍难改善或反复恶化;血红蛋白/红细胞持续下降。 | 有活动性出血且内镜无法控制或大出血时考虑介入栓塞或外科手术探查。补液与输血原则:按循环状态与失血量快速纠正;密切监测尿量与血流动力学。 |

| 诊断流程(简化流程) | 1. 初诊稳定性评估→2. 同时建立静脉通路与补液/输血→3. 快速实验室检查(血常规、凝血、血型交叉)→4. 早期内镜检查(24小时内) | 若内镜阳性:局部止血(注射/电凝/夹闭/套扎)并明确病因;内镜不能定位或大出血:行选择性动脉造影并考虑栓塞;疑小肠出血者胶囊/小肠镜;不明原因且持续大出血者外科探查。 |

| 特殊检查价值与适应证 | 放射性核素扫描:敏感但定位精确度低,适用于慢性或间歇性小量出血。动脉造影:出血速度>0.5ml/min时可定位并同时行栓塞。胶囊内镜/小肠镜:小肠出血首选检查。CT/超声:评估器质性病变或并发症。 | 检查选择应基于出血速度、稳定性、先前检查结果和可获设备。急性大量出血以抢救和能快速止血的检查(内镜/造影)优先。 |

| 要点汇总 | 优先评估生命体征与输血/补液,内镜为诊断与治疗首选;病史与体检指导出血部位判断;影像与核医学为补充手段;对无法止血或危及生命者及时介入或手术。 | 建立多学科协作(消化内科、介入放射、外科、重症医学),明确时间窗(尽早内镜24h内)并按照出血量与稳定性选择检查与治疗策略。 |

治疗

- 复苏:大通道静脉、晶体液/血制品;抑酸(PPI静滴)用于非静脉曲张性出血。

- 曲张静脉出血:奥曲肽静滴+预防性抗生素(头孢曲松)+尽快内镜套扎(首选) ;失败者TIPS。

- 非曲张出血:内镜注射+热凝/钛夹;再出血介入/手术。

| 分区 | 要点 | 简明处理/判断标准 |

|---|---|---|

| 一般急救 | 保持气道通畅、防止吸入性窒息 | 卧位,必要时吸氧,活动性呕血/便血期间禁食。严密监测生命体征(血压、心率、呼吸、尿量、意识)。大量呕血时立即清理呼吸道并准备气管插管。 |

| 补血与补液 | 快速恢复循环与输血指征 | 急救期快速静脉输注平衡盐溶液或葡萄糖盐水,尽快完成输血准备。输浓缩红细胞指征:①收缩压<90 mmHg或较基线下降>30%;②心率>120次/分;③Hb<70 g/L或Hct<25%。目标使Hb约达70 g/L。 |

| 食管胃底静脉曲张破裂 | 大量出血、再出血率高、病死率高 | 止血原则:1) 药物:首选生长抑素类(减少门静脉血流、降低门压);垂体后叶素有效但可致血压升高、心律失常、心肌缺血,冠心病/高血压者慎或禁用。2) 内镜:中等及以下出血应紧急内镜止血(诊断+治疗优先)。3) TIPS:急性大出血且内镜成功率低者,建议在72小时内行经颈静脉肝内分流术。4) 气囊压迫止血:止血有效但并发症多,仅作为短期桥接以争取进一步治疗。5) 急诊手术:并发症和死亡率高,一般不首选。 |

| 非静脉曲张性出血 | 以消化性溃疡最常见 | 1) 抑酸:首选静脉PPI,提高胃内pH(凝血块稳定需pH>6.0,pH<5易被胃酸溶解)。2) 内镜止血:持续或复发性出血应积极行内镜治疗(注射、热凝、夹闭等)。3) 介入栓塞:内镜失败时行选择性动脉造影并血管栓塞。4) 手术:以上措施均无效且持续大出血危及生命时,及时行手术止血。 |

胃癌

病因

- 幽门螺杆菌感染、萎缩性胃炎/肠化生、腌制/熏制食物、高盐饮食、家族史、遗传综合征(如弥漫型相关CDH1突变)、EB病毒相关癌。

发病机制

- 慢性炎症—异型增生—癌变;Lauren分型:肠型(腺癌样)、弥漫型(印戒细胞癌)。

病理

参考《病理学——胃癌》

- 早期胃癌

| 分型 | 别称 | 病理特点 |

|---|---|---|

| I 型 | 隆起型 | 溃疡向胃腔突出,局限性隆起明显,边缘常较硬。 |

| II 型 | 表浅型 | 溃疡面较平坦,无明显隆起或深凹。II型可分为三亚型:IIa(浅表隆起型)、IIb(浅表平坦型)、IIc(浅表凹陷型)。 |

| III 型 | 凹陷型 | 为较深的溃疡性凹陷,常见基底广、周围组织受损较重。 |

- 进展期胃癌

| 分型 | 别称 | 病理特点 |

|---|---|---|

| I型 | 息肉型、肿块型 | 境界清楚的肿块凸入胃腔(局限性肿块),常见溃疡或肿块样病灶,周围浸润较少。 |

| II型 | 溃疡局限型 | 边界较清楚、中央凹陷或隆起形成溃疡状病灶,深达粘膜或固有层,局限性溃疡边缘可见肿物。 |

| III型 | 溃疡浸润型 | 溃疡边界模糊并向周围浸润,肿瘤浸润深、范围较大,常伴周围组织侵犯与纤维化。 |

| IV型 | 弥漫浸润型(皮革胃) | 肿瘤沿胃壁弥漫性浸润生长,边界不清,胃壁变厚变硬,呈“皮革胃”样改变,可致全胃受累、胃缩窄;恶性程度高、早期发生转移。 |

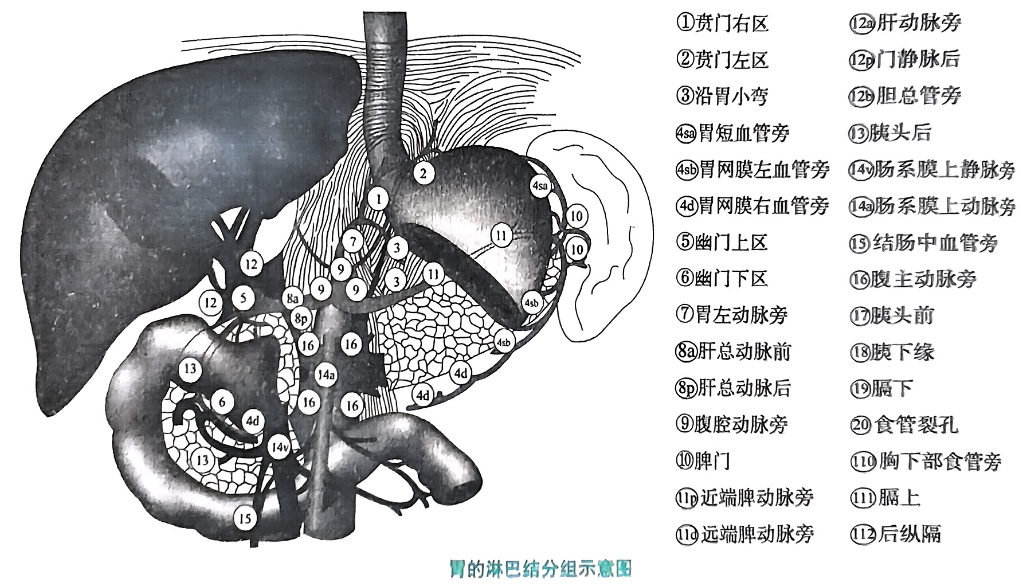

- 胃癌的扩散和转移:胃癌主要转移途径,早期胃癌的淋巴转移率约20%,进展期胃癌的淋巴转移率高达70%。

临床表现

- 早期隐匿:上腹不适、食欲减退;进展期体重下降、呕血/黑便、梗阻。

- 体征:左锁骨上淋巴结(Virchow)、Sister Mary Joseph结节、Krukenberg瘤。

辅助检查

- 胃镜+活检为确诊金标准;增强CT分期;内镜超声评估壁深/局部淋巴结;肿瘤标志物(CEA、CA19-9)辅助。

诊断和鉴别诊断

- 病理学确诊并按TNM分期;鉴别:胃溃疡、淋巴瘤、GIST。

治疗

- 以手术为主:根治性切除+ D2淋巴结清扫为标准(根据部位行远端/近端/全胃切除)。

- 辅助/新辅助化疗(如FLOT方案);晚期姑息治疗(化疗、靶向如曲妥珠单抗用于HER2阳性、免疫治疗)。

肠结核

病因

- 结核分枝杆菌经吞咽、血行播散或邻近蔓延致肠道感染,好发回盲部。

发病机制

- 结核性肉芽肿、干酪坏死、纤维化致狭窄与瘘形成。

临床表现

- 慢性腹痛、低热盗汗、体重下降、腹泻或便秘交替、右下腹包块;可并发肠梗阻、穿孔、瘘。

辅助检查

- 结核感染证据(结核菌素试验、干扰素释放试验);结肠镜:回盲部偏好、环形溃疡、纵行浅溃疡少见、纤维狭窄;病理见干酪性肉芽肿;影像示回盲部增厚、淋巴结中心低密度坏死。

| 检查 | 临床意义 | 关键所见 / 备注 |

|---|---|---|

| 血沉(ESR) | 提示炎症活动性 | 血沉增快提示结核病处于活动期,为非特异性炎症指标,应结合临床与影像判断。 |

| OT 试验(结核菌素/类试验) | 免疫反应证据 | OT 试验阳性有助于本病的诊断,提示既往或现有结核感染,但不能区分活动性与潜伏感染。 |

| X线钡剂灌肠 | 结构学改变显示 | 对肠结核诊断具有重要价值。阳性表现包括:环形狭窄、蜂窝状/串珠状改变、回盲部受累、局限性粘连或瘘管影像学表现(见影像学上表征)。 |

| 结肠镜(含病灶活检) | 直接观察+组织学确诊 | 内镜下病灶:黏膜充血水肿、环形溃疡、回盲瓣固定开放、炎性息肉、肠腔狭窄。活检可见肉芽肿、干酪样坏死或分离出抗酸杆菌,发现上述病理改变可确诊或强烈提示肠结核。 |

诊断和鉴别诊断

- 结合结核证据+内镜病理+影像。与克罗恩病鉴别要点如下:

| 比较项目 | 肠结核 | 克罗恩病 |

|---|---|---|

| 肠外结核 | 多见 | 一般无 |

| 病程 | 多为较短或单次发作,复发不多 | 病程长期,缓解与复发交替 |

| 瘘管/腹腔脓肿/肛周病变 | 较少见 | 可见,常伴瘘管与脓肿 |

| 病变节段性分布 | 常无(弥漫或连续性较多) | 有(节段性、跳跃性病变) |

| 溃疡形状 | 横行、浅表且不规则 | 纵行、裂沟状溃疡 |

| 结核菌素试验 | 强阳性 | 阴性或弱阳性 |

| 对抗结核治疗反应 | 症状明显改善,肠道病变好转 | 对抗结核治疗无显著改善,肠道病变不转归 |

| 抗酸杆菌染色 | 可阳性(可见抗酸杆菌) | 一般阴性 |

| 干酪性肉芽肿 | 可有 | 无(非干酪性肉芽肿或肉芽肿不典型) |

治疗

- 标准抗结核治疗(2HRZE/4–7HR) ;狭窄梗阻/穿孔行外科处理。

结核性腹膜炎

病因

- 结核播散累及腹膜,常见于肺结核或肠结核伴发。

发病机制

- 浆膜弥漫性结核炎:渗出、粘连、结节增生三型或混合型。

临床表现

- 慢性腹胀、腹痛、发热、体重下降、腹水。

辅助检查

- 腹水为渗出性:蛋白高、Rivalta阳性、腺苷脱氨酶(ADA)升高、细胞以淋巴为主;血清-腹水白蛋白梯度(SAAG)<11 g/L倾向非门脉性腹水。

- 影像:腹膜增厚结节、网膜增厚;腹腔镜+活检提高确诊率。

诊断和鉴别诊断

- 结合结核证据与腹水特点;鉴别:癌性腹膜炎、肝硬化腹水、细菌性腹膜炎。

| 体征/症状 | 结核性腹膜炎 | 肠结核 |

|---|---|---|

| 发热与盗汗 | 低热或中等度为主,常伴盗汗,病程可呈弛张热或阵发性发热 | 低热,亦可有弛张热或阵发热,病程多较慢 |

| 腹痛性质 | 持续性或阵发性隐痛,可偶见急性腹症表现 | 间歇性加重,常与进食有关,餐后腹痛可加重,伴腹鸣,排气后可缓解 |

| 腹痛部位 | 常为弥漫性,以上腹或下腹及全腹均可 | 局限于右下腹或回盲周 |

| 腹部触诊 | 腹壁紧张可轻,腹部压痛多弥漫或局部轻压痛,常有腹胀 | 多无特异性体征,局部压痛或包块时提示肠周病变 |

| 腹水 | 可有少量至中等量,常为淡黄色、草绿色或乳糜性;脓性或血性较少见 | 一般无或很少见腹水 |

| 腹块 | 多为粘连型、干酪型,常位于肠周或盆腔,质硬或包块不移动 | 多为增生型肠结核形成的局限性包块 |

| 腹泻/大便改变 | 常有腹泻,3–4次/天,大便呈糊状;可见腹泻与便秘交替 | 多见腹泻型或消化道出血,排便习惯改变,便血或粘液便可见 |

| 肠梗阻 | 多发生于粘连型,可有间歇性梗阻表现 | 可在晚期出现梗阻,常因狭窄或瘢痕形成 |

| 肠穿孔 | 干酪型或粘连型较多见,穿孔可见但不常见 | 慢性溃疡型可见穿孔,表现为急性腹膜炎或局限性脓肿 |

治疗

- 标准抗结核方案;对症利尿、营养支持;粘连梗阻需外科评估。

溃疡性结肠炎

病因

- 多因素致病:遗传易感(家族聚集)、黏膜免疫异常、肠道微生态失衡、上皮屏障受损、环境因素(饮食西化、感染史、应激等)。

- 吸烟因素:与克罗恩病相反,吸烟对溃疡性结肠炎有一定“保护效应”,戒烟后可加重或诱发复发。

- 自身免疫相关性:外周型抗中性粒细胞胞浆抗体阳性较常见;常合并原发性硬化性胆管炎、强直性脊柱炎、银屑病等。

发病机制

- 黏膜与黏膜下层为主的浅层炎症,黏膜屏障破坏,肠道菌群相关抗原持续刺激,激活黏膜固有层免疫细胞,释放炎性介质,导致持续的炎症-修复循环。

- 免疫表型偏向黏膜Th2/Th17样反应;血管活性物质增多,易出血。

临床表现

- 起病多缓慢,反复发作与缓解交替。

- 典型症状:反复腹泻、黏液脓血便、里急后重,腹痛多位于左下腹或下腹部,解便后缓解。

- 累及范围:始于直肠,向近端连续累及(直乙段→左半结肠→全结肠)。直肠受累几乎恒见。

- 肠外表现:外周关节炎、结节性红斑、葡萄膜炎、皮疹;合并原发性硬化性胆管炎风险增高。

- 并发症:急性重症发作可出现重度出血、穿孔、毒性巨结肠;远期可癌变。

辅助检查

- 实验室:贫血(慢性失血/炎症性贫血)、白蛋白下降、CRP/ESR升高,粪便钙卫蛋白升高提示黏膜炎症。

- 粪便病原学:必要时排除感染性结肠炎(痢疾杆菌、阿米巴、艰难梭菌毒素/核酸检测)。

- 内镜(金标准):连续弥漫性充血、水肿、粒状黏膜、接触性出血,糜烂溃疡,黏膜桥少见,可见假息肉。严重者呈**“铅管样结肠”(腔缩小、失去袋形)**。

- 病理:炎症限于黏膜及黏膜下层,隐窝脓肿、杯状细胞减少。

- 影像:钡灌肠可见“铅管征”;急性期避免钡剂以防穿孔。

- 评估:临床与内镜综合活动评分(如Mayo评分),靶目标为“临床缓解+黏膜愈合”。

诊断和鉴别诊断

- 诊断:结合典型症状、连续性受累的结肠镜表现及活检病理;排除感染性、缺血性、放射性及药物性结肠炎。

- 鉴别

- 克罗恩病(节段性、全层炎、纵行裂隙溃疡、鹅卵石样、瘘/狭窄、肛周病变、非干酪样肉芽肿)。

- 肠结核(回盲部偏好、环形/马蹄形溃疡、干酪性肉芽肿、抗酸染色/核酸阳性、伴肺/全身结核证据)。

- 阿米巴结肠炎、缺血性结肠炎、结直肠癌等。

克节(柯洁)贵连

| 克罗恩病 | 溃疡性结肠炎 | |

|---|---|---|

| 病变分布 | 节段性 | 连续性 |

| 病变累及 | 肠壁全层 | 肠壁黏膜层及黏膜下层 |

| 受累部位 | 回肠末端及邻近右侧结肠最多见 | 直肠、乙状结肠>降结肠、横结肠>全结肠 |

| 直肠受累 | 少见 | 绝大多数受累 |

| 末端回肠 | 常受累 | 罕见受累 |

| 肉眼观 | 鹅口疮样溃疡、纵行溃疡、裂隙溃疡 | 肠黏膜弥漫性充血水肿,表面细颗粒状 |

| 肠黏膜呈鹅卵石样外观,肠腔狭窄 | 出血、糜烂、溃疡 | |

| 内镜表现 | 纵行或横行溃疡,周围黏膜正常或鹅卵石样改变 | 浅溃疡,黏膜弥漫性充血水肿、颗粒状 |

| 节段性改变,裂隙状溃疡 | 炎性息肉,桥状黏膜,结肠袋消失 | |

| 典型病理 | 非干酪坏死性肉芽肿 | 隐窝脓肿,浅溃疡,一般局限于黏膜与黏膜下层 |

| 结肠穿孔 | 少见(3%) | 少见 |

| 瘘管形成 | 多见 | 罕见 |

| 脓血便 | 有腹泻,但脓血便少见 | 多见 |

| 肠腔狭窄 | 多见,偏心性 | 少见,中心性 |

治疗

- 直肠起始、连续累及;黏液脓血便+里急后重最典型。

- 中毒性巨结肠是最严重并发症之一;广泛受累、病程长者癌变风险最高。

- 直肠局限型首选局部5-氨基水杨酸;中重度首选激素诱导;维持避免长期激素,转接免疫调节剂/生物制剂。

- 一般与支持:活动期适度肠休息、纠正水电解质与贫血、营养支持、VTE预防,停用NSAIDs。

- 诱导缓解

- 轻中度:**5-氨基水杨酸(美沙拉嗪或柳氮磺吡啶)**口服±直肠用药(栓/灌肠,尤适直乙段/左半受累)。

- 中重度:系统糖皮质激素(口服泼尼松或静脉甲泼尼龙)。

- 激素难治/不耐受:生物制剂(抗肿瘤坏死因子α:英夫利昔单抗、阿达木单抗;抗整合素:维多珠单抗;抗白介素12/23:乌司奴单抗)或小分子(JAK抑制剂托法替布)。

- 暴发性重症:住院静脉激素,48–72小时评估;失败可用静脉环孢素或英夫利昔单抗救援,必要时手术。

- 维持治疗

- 5-氨基水杨酸维持轻中度缓解。

- 激素依赖/复发:硫唑嘌呤或6-巯基嘌呤;或生物制剂/小分子维持。

- 手术

- 适应证:难治性/激素依赖反复发作、重度出血、穿孔、毒性巨结肠、癌变/高级别不典型增生。

- 术式:全结肠直肠切除+回肠囊肛管吻合(治愈性)。

- 癌变监测

- 广泛性结肠受累且病程≥8–10年开始定期结肠镜多点活检(每1–2年);合并原发性硬化性胆管炎更应早期、密切监测。

克罗恩病

病因

- 遗传易感、肠道菌群失衡、肠黏膜屏障缺陷与异常固有免疫/获得性免疫反应共同作用。

- 环境:吸烟是最重要的危险因素(增加发病与复发,降低疗效);非甾体抗炎药可诱发加重。

- 易感部位:全消化道任何段可累及,以终末回肠最常见。

发病机制

- 特征为全层炎症,病变节段性、跳跃式分布,纵行裂隙样溃疡,黏膜与黏膜下层交错增生导致鹅卵石样外观;肠壁增厚、纤维化致狭窄;贯穿性炎症致瘘、脓肿。

- 经典病理:非干酪样肉芽肿(并非每例检出)。

临床表现

最具特征:节段性(跳跃样)、全层炎症、纵行裂隙溃疡、鹅卵石样、非干酪样肉芽肿、肛周病变。

累及部位以终末回肠最常见,右下腹痛与营养不良突出。

- 腹痛(多见右下腹)、慢性腹泻、低热、乏力、体重下降;部分为隐血或轻度血便。

- 肛周病变(裂隙、脓肿、肛瘘)常见且提示性强。

- 并发症:狭窄与梗阻、瘘管(肠肠、肠膀胱、肠皮肤、肛瘘)、脓肿、穿孔、营养不良、胆结石、肾结石(草酸盐)、维生素B12缺乏(回肠受累)。

- 肠外表现:与溃疡性结肠炎相似(关节、皮肤、眼、肝胆等)。

辅助检查

- 实验室:轻中度炎症反应、贫血、低白蛋白、缺铁/叶酸/B12缺乏,粪便钙卫蛋白升高。

- 内镜:跳跃分布、纵行裂隙溃疡、鹅卵石样黏膜、黏膜桥、节段性瘢痕与狭窄;回肠镜价值高。

- 影像:小肠造影/CT肠道成像/MR肠道成像显示肠壁全层增厚、分节性病变、瘘管/脓肿、脂肪爬行征;狭窄段近端扩张。

- 病理:透壁炎症,淋巴滤泡增生,非干酪样肉芽肿(特异但敏感性有限)。

- 评估:克罗恩病活动度指数与内镜严重度评分(目标为临床缓解+黏膜/跨壁影像学改善)。

诊断和鉴别诊断

- 诊断:综合症状体征、肠镜与影像学特征、活检病理,排除感染性疾病与肠结核。

- 重要鉴别

- 溃疡性结肠炎

- 肠结核:多累及回盲部,马蹄形/环形溃疡,肠壁僵硬短缩,“倒U形”盲肠瓣,淋巴结干酪坏死;实验室/病理/影像支持结核(抗酸染色/核酸/培养、结核免疫学证据、胸部影像)。

- 阿米巴、缺血性、药物性(NSAIDs)肠炎,肠系膜缺血,放射性肠炎等。

治疗

戒烟是最重要的可控措施。

生物制剂对复杂瘘管型克罗恩病是首选药物之一。

手术不能治愈,术后易复发,需药物维持与二级预防。

- 一般与支持:戒烟、营养支持(必要时要素或肠内营养,儿童尤重要)、纠正缺乏(铁、B12、维生素D、钙)、并发症监测与预防VTE。

- 诱导缓解

- 轻中度回肠/右半结肠:**布地奈德(肠溶缓释)**优先;或系统激素诱导。

- 中重度或复杂型(瘘/脓肿/广泛受累):首选生物制剂(抗肿瘤坏死因子α:英夫利昔单抗、阿达木单抗;抗整合素:维多珠单抗;抗白介素12/23:乌司奴单抗);必要时联合硫唑嘌呤以提高持久应答。

- 抗菌治疗:瘘管/脓肿倾向或肛周病变可加甲硝唑、喹诺酮;明确脓肿需影像引流+抗菌。

- 说明:5-氨基水杨酸对克罗恩病总体疗效有限,结肠受累时可个别使用。

- 维持治疗

- 免疫调节剂:硫唑嘌呤/6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤。

- 生物制剂或小分子(部分国家已批准JAK抑制剂)维持;个体化疗效监测(药物浓度/抗体)。

- 手术

- 指征:肠梗阻(纤维性狭窄)、穿孔、难治性瘘管/脓肿、难控出血、癌变或高度怀疑。

- 原则:非治愈性,尽量保留肠道(有限切除、狭窄成形术);肛周复杂瘘多学科管理(引流、挂线+生物制剂)。

功能性消化不良

病因

- 属于功能性胃肠病。以多因素共同作用为主:

- 胃动力异常:常见为胃排空延迟、胃底适应性舒张受限;以餐后不适综合征更明显。

- 内脏高敏感:对胃扩张、酸刺激的感觉过度,产生上腹痛/上腹烧灼感。

- 十二指肠黏膜轻度炎症与屏障功能异常:可见嗜酸粒细胞/肥大细胞轻度浸润、胆汁反流及酸暴露,增加感觉敏感性。

- 幽门螺杆菌感染:部分患者与感染有关,根除后症状可改善;但并非全部病因。

- 肠-脑轴异常与心理社会因素:焦虑、抑郁、睡眠障碍、应激等可加重或诱发。

- 饮食和生活方式:油腻、辛辣、咖啡酒精、进食过快、夜宵、作息不规律等。

- 遗传易感与环境因素:有家族聚集倾向,但致病基因未明。

发病机制

- 胃底适应性舒张障碍与胃排空异常导致餐后饱胀、早饱。

- 内脏高敏感与中枢痛觉调制异常引起上腹痛/烧灼样痛。

- 十二指肠黏膜轻度炎症与通透性增加 → 化学/机械刺激增强 → 症状放大。

- 幽门螺杆菌相关炎症、酸分泌变化参与上腹痛综合征表现。

- 肠-脑轴紊乱(迷走神经、应激轴)与心理共病共同促进症状的发生与持续。

临床表现

- 以慢性或反复发作的上腹部不适为主,症状持续≥3个月且起病至少6个月:

- 餐后不适综合征:餐后饱胀感、早饱为主;可伴腹胀、嗳气、恶心。

- 上腹痛综合征:间歇性上腹痛或烧灼感,常与进食关系不一致。

- 其他常见症状:恶心、嗳酸、食欲下降,但一般无显著体重下降。

- 常与肠易激综合征、胃食管反流病重叠。

- 警示(报警)症状:消瘦、进行性吞咽困难、呕血/黑便、进行性加重的持续性呕吐、贫血、腹部包块、发热、家族性胃癌史、≥45岁(或≥40岁)新发症状等,出现需尽快胃镜排除器质性病变。

辅助检查

- 幽门螺杆菌检测:13C/14C尿素呼气试验、粪抗原、快速尿素酶试验等;阳性者建议根除。

- 上消化道内镜:首选检查,尤其有警示症状或≥45岁新发;排除消化性溃疡、胃食管反流病并发症、恶性病变等。

- 实验室:一般血常规、肝肾功、血糖、电解质多正常;根据需要完善甲状腺功能、铁代谢等以排除其他病因。

- 其他:必要时胃排空试验、胃顺应性评估等(多在科研或专科层面)。

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点(参照罗马Ⅳ标准的临床要点):

- 反复或持续的上腹部不适(餐后饱胀、早饱、上腹痛/烧灼感),近3个月出现且起病≥6个月;

- 无可解释症状的器质性疾病(胃镜等已排除)。

- 常见鉴别:消化性溃疡、胃食管反流病、胃癌/上消化道肿瘤、胆道疾病(胆石症/胆囊炎)、胰腺疾病、药物性胃炎等。

| 疾病 | 典型症状/体征 | 检查要点 | 鉴别提示 |

|---|---|---|---|

| 功能性消化不良 | 餐后饱胀、早饱或上腹痛/烧灼感;多无夜间痛、无明显消瘦 | 胃镜多正常或轻微炎症;幽门螺杆菌可阳性 | 排除器质性病变后确立;餐后不适优选促动力,上腹痛优选抑酸;与心理应激相关 |

| 消化性溃疡 | 周期性、节律性上腹痛;十二指肠溃疡夜间痛、饥饿痛明显 | 胃镜溃疡;幽门螺杆菌常阳性 | 抑酸+根除治疗后症状明显缓解;有并发症风险(出血/穿孔) |

| 胃食管反流病 | 烧心、反酸,卧位或餐后加重,可有反流相关咳嗽 | 胃镜可见食管炎;必要时食管pH-阻抗监测 | 典型症状对抑酸反应好;食管症状为主 |

| 胃癌 | 早期隐匿;进展期可有消瘦、厌食、吞咽困难、黑便 | 胃镜+活检确诊 | ≥45岁新发症状或警示征务必胃镜;消瘦、贫血、黑便高度警惕 |

| 胆道疾病 | 右上腹绞痛放肩背,餐后(油腻)诱发,伴恶心呕吐 | 腹部超声示胆囊结石/炎症 | 部位在右上腹,体位/进食诱发明显,与上腹正中痛区分 |

| 胰腺疾病 | 上腹深部持续痛,向背部放射,血淀粉酶/脂肪酶升高 | 实验室+影像学(CT/MR) | 疼痛剧烈且进行性,与进食关系弱;伴全身反应 |

治疗

- 一般治疗与教育

- 医患沟通与解释、缓解焦虑;规律作息、少量多餐、细嚼慢咽,避免油腻辛辣、酒精咖啡碳酸饮料;控制体重,改善睡眠与压力管理。

- 药物治疗(症状定制化)

- 幽门螺杆菌阳性:首选铋剂四联根除10–14天(质子泵抑制剂+铋剂+两种抗生素),疗后4周复查(停抑酸≥2周)。

- 抑酸治疗:质子泵抑制剂或H2受体拮抗剂,上腹痛/烧灼感为主者优先。

- 促动力药:如莫沙必利、伊托必利、多潘立酮等,餐后饱胀、早饱为主者优先。

- 黏膜保护剂:如硫糖铝、铝碳酸镁,可用于烧灼感与反酸伴随者。

- 中枢神经调制:小剂量三环类抗抑郁药(如阿米替林)或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(伴焦虑抑郁),用于内脏高敏与顽固疼痛。

- 益生菌、薄荷油制剂等可试行,但证据强度一般。

- 随访与分层管理

- 首程治疗4–8周评估;反复发作者采取“按需或维持”方案;

- 出现警示症状或疗效差时,复评诊断并行胃镜/影像进一步排除器质性疾病。

肠易激综合征

病因

- 为慢性功能性肠病,非器质性。多因素参与:

- 肠-脑轴异常与心理社会因素:应激、焦虑抑郁、睡眠障碍等。

- 内脏高敏感:对肠道牵拉、扩张、化学刺激的疼痛阈值下降。

- 肠动力紊乱:肠道推进与分节运动异常导致排便频率与性状改变。

- 黏膜轻度免疫激活与通透性增加;感染后肠易激综合征。

- 肠道微生态改变与发酵产气增加(与腹胀、胀气相关)。

- 胆汁酸代谢异常(特别是腹泻型),小肠过度生长等在部分人群中存在。

发病机制

- 内脏高敏与中枢痛觉调制异常 → 腹痛核心症状;

- 动力紊乱 → 排便频率/性状改变;

- 微生态与发酵 → 腹胀、放气增多;

- 心理-社会因素放大症状并影响预后。

临床表现

- 反复腹痛,常与排便相关;伴排便频率或粪便性状改变,常有排便不尽感、排便急迫、黏液便、腹胀。

- 分型(依据布里斯托粪便性状评分日常占比):

- 便秘型:以1–2型为主;

- 腹泻型:以6–7型为主;

- 混合型:二者均≥25%;

- 未定型:不满足上述比例。

- 警示(报警)症状:消瘦、发热、持续/夜间腹泻、便血、贫血、发病年龄≥50岁、家族炎症性肠病/结直肠癌/乳糜泻等,出现需进一步检查。

辅助检查

- 基本化验:血常规、甲状腺功能、电解质、血糖等以排除代谢性病因;粪便常规与隐血。

- 炎症排除:C反应蛋白、粪便钙卫蛋白正常支持功能性;升高提示炎症性肠病可能。

- 结肠镜:有报警征或≥50岁新发、慢性腹泻顽固不缓解者应行;其余病例不常规必需。

- 选择性检查:乳糖/果糖不耐受呼气试验、小肠细菌过度生长呼气试验、寄生虫检查、胆汁酸性腹泻评估(如血清7α-羟基-4-胆甾烯-3-酮、硒同位素回肠吸收试验等,临床依条件)。

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点(罗马Ⅳ的临床要点):

- 近3个月平均每周至少1天腹痛,起病≥6个月;

- 同时存在以下≥2条:与排便有关、伴排便频率改变或粪便形状(性状)改变。

- 常见鉴别:炎症性肠病、感染性肠炎/寄生虫、结直肠癌与肠息肉病、乳糜泻、药物性腹泻、胆汁酸性腹泻、甲状腺功能异常、糖尿病自主神经病变等。

| 疾病 | 核心表现 | 检查要点 | 鉴别提示 |

|---|---|---|---|

| 肠易激综合征 | 腹痛+排便改变,腹胀、黏液便、排便不尽;常日间发作 | 常规实验与炎症指标多正常;结肠镜无器质性病变 | 腹痛与排便相关是关键;CRP与粪钙卫蛋白正常支持功能性 |

| 炎症性肠病 | 慢性腹泻、黏液脓血便、体重下降、乏力 | 粪钙卫蛋白升高、CRP升高;肠镜炎症/溃疡,活检阳性 | 有血便、夜间症状、全身炎症体征时优先考虑 |

| 感染性肠炎 | 急性起病,发热、腹泻,常有流行病学接触史 | 粪便白细胞/培养(或病原学检测)阳性 | 多为急性自限,病原学阳性;需与感染后肠易激区分 |

| 乳糜泻 | 慢性腹泻、消瘦、贫血、疱疹样皮炎 | 乳糜泻相关抗体阳性,小肠活检绒毛萎缩 | 我国少见但须识别风险人群(家族史、自身免疫病) |

| 结直肠癌/息肉 | 改变的排便习惯、便血、消瘦 | 肠镜+病理确诊 | ≥50岁新发排便改变或报警征务必行肠镜 |

| 胆汁酸性腹泻 | 餐后/晨间水样便、急迫性强、易受胆囊切除影响 | 特异性检测(条件限制);胆汁酸螯合剂试验性治疗有效 | IBS-腹泻型样表现但对常规止泻反应差时考虑 |

| 甲状腺功能异常 | 甲亢腹泻/甲减便秘并伴全身表现 | 甲状腺功能异常 | 合并心悸消瘦或畏寒乏力时筛查甲功 |

治疗

- 一般与饮食管理

- 充分教育与安慰,建立长期管理共识;

- 饮食:低FODMAP短期试行(6–8周),随后个体化回扩;避免产气/刺激食物(豆类、洋葱、大蒜、甜味醇、碳酸饮料、酒精、咖啡因、辛辣);规律三餐,充分咀嚼;水分充足;可溶性膳食纤维(如车前子壳)有益,避免过量不可溶性纤维(麸皮)。

- 生活方式:规律运动、睡眠充足、压力管理。

- 药物(分型与症状导向)

- 疼痛与痉挛:解痉药(匹维溴铵、丁溴东莨菪碱等);顽固疼痛可用小剂量三环类抗抑郁药(睡前起始小剂量)。

- 腹泻型:止泻药(洛哌丁胺按需);益生菌/西甲硅油改善胀气;肠道定向抗菌药(如利福昔明,适用于腹胀突出者,短疗程可重复);胆汁酸螯合剂(考来烯胺/考来维仑)用于胆汁酸性腹泻证据者;必要时可试5-羟色胺3受体拮抗剂(需评估适应证与不良反应)。

- 便秘型:渗透性泻剂(聚乙二醇、电解质配方、乳果糖);促分泌/促动力药(利那洛肽、普卡必利等,依据可及性与适应证选择);可溶性纤维。

- 腹胀/产气:低FODMAP、西甲硅油、益生菌可试行。

- 心理干预

- 认知行为治疗、肠道催眠治疗、正念疗法等对反复发作或心理合并症患者有效。

- 随访

- 分层管理与“按需用药”;症状变迁需动态复评分型;出现报警征及时肠镜/影像学评估。

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)

病因

- 代谢危险因素(核心):肥胖(尤其内脏型肥胖)、2型糖尿病、胰岛素抵抗、血脂异常、代谢综合征。这是发病与进展的最重要基础。

- 遗传易感:PNPLA3、TM6SF2、MBOAT7等变异可显著增加脂肪肝与纤维化风险(考试多了解其存在与意义,不要求具体位点)。

- 营养与生活方式:热量过剩、高果糖/高脂饮食、久坐少动、睡眠障碍/阻塞性睡眠呼吸暂停。

- 内分泌/其他:多囊卵巢综合征、甲状腺功能减退、垂体功能减退、低睾酮;肠道菌群失衡。

- 药物与特殊情形(需鉴别):全肠外营养、快速减重;阿莫达隆、他莫昔芬、糖皮质激素、丙戊酸等可致脂肪变性/脂肪性肝炎。

发病机制

- “多重打击学说”:以胰岛素抵抗为中心,合并脂肪酸外源输入↑、肝内新生脂肪生成↑(SREBP‑1c、ChREBP途径)、脂肪外排(极低密度脂蛋白装配/分泌)相对不足,肝细胞内中性脂肪堆积。

- 脂毒性与氧化应激:游离脂肪酸与其代谢产物、线粒体功能障碍与活性氧导致肝细胞损伤与凋亡。

- 炎症与纤维化:库普弗细胞/中性粒细胞炎症介导,细胞因子(肿瘤坏死因子‑α、白介素‑6)、NLRP3炎症小体;星状细胞激活,进展为纤维化。

- 肠‑肝轴:肠道通透性↑、内毒素移位、菌群代谢产物参与炎症与纤维化。

临床表现

- 多数无症状或非特异表现:乏力、上腹/右上腹不适,肝脏轻中度肿大。

- 代谢共病体征:中心性肥胖、高血压、皮肤黑棘皮(提示胰岛素抵抗)、脂肪肝相关肝掌/蜘蛛痣在进展期可见。

- 并发症与结局:心血管疾病是NAFLD患者最常见的死亡原因;进展为非酒精性脂肪性肝炎、肝纤维化/肝硬化,甚至肝细胞癌(部分可发生于未硬化肝)。

辅助检查

- 实验室

- 肝酶:轻中度转氨酶升高,常为丙氨酸转氨酶>天冬氨酸转氨酶,随纤维化加重可逆转为AST占优;γ‑谷氨酰转肽酶轻度升高常见。

- 代谢谱:甘油三酯↑、高密度脂蛋白↓、空腹血糖/糖化血红蛋白↑、胰岛素抵抗(可用HOMA‑IR评估)。

- 铁蛋白轻中度升高常见(急性期反应),注意与铁过载鉴别。

- 影像学

- 首选腹部超声:弥漫性增强回声、远场回声衰减、肝内血管显示不清。

- 瞬时弹性成像(FibroScan):肝脏硬度值评估纤维化,受控衰减参数评估脂肪含量(定量化筛查与随访常用)。

- 磁共振质子密度脂肪分数:定量最准确,科研/复杂病例价值高。

- 无创纤维化评估

- NAFLD纤维化评分(NFS)与FIB‑4:作为分诊与随访的首选无创工具(NFS<‑1.455或FIB‑4<1.3提示低风险;NFS>0.676或FIB‑4>2.67提示显著纤维化,建议进一步评估)。

- 肝穿刺活检

- 诊断非酒精性脂肪性肝炎及纤维化分期的金标准。适用于诊断不确定、排除合并其他肝病、或决定药物治疗/临床试验需要精确分期的患者。

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点

- 证据性肝脂肪变(影像或病理)+无显著饮酒史(一般定义为日均乙醇摄入:男<30 g、女<20 g,或周摄入男性<210 g、女性<140 g),并排除其他特异性肝病原因(病毒性肝炎、药物性、威尔逊病、自身免疫性肝炎、脂营养不良等)。

- 按谱系分层:单纯性脂肪肝与非酒精性脂肪性肝炎;纤维化分期F0–F4。

- 鉴别诊断

- 酒精性肝病(饮酒量、AST/ALT比值、平均红细胞体积↑、碳水化合物缺乏型转铁蛋白↑等)、药物性脂肪肝、慢乙/丙肝、威尔逊病、遗传代谢病等。

| 非酒精性脂肪性肝病 | 酒精性肝病 | |

|---|---|---|

| 定义/诊断要点 | 证据性肝脂肪变+无显著饮酒+排除其他肝病;谱系含“单纯性脂肪肝/脂肪性肝炎/纤维化”。 | 长期/大量饮酒所致的肝损伤谱系;酒精性肝炎临床框架:黄疸+AST 50–400 U/L且AST/ALT>1.5+白细胞增多+肝大压痛。 |

| 饮酒阈值 | 男<30 g/日、女<20 g/日(或男<210 g/周、女<140 g/周)。 | 男≥40–60 g/日、女≥20–40 g/日,持续≥5–10年;女性更易感,暴饮加重。 |

| 人群与危险因素 | 最常见的慢性肝病;肥胖、2型糖尿病、代谢综合征、睡眠呼吸暂停、PCOS等。 | 长期嗜酒;营养不良、肥胖/病毒性肝炎共存、遗传易感。 |

| 实验室提示 | 轻中度肝酶升高,ALT常>AST(晚期可逆转);血脂异常、胰岛素抵抗;铁蛋白轻升。 | AST/ALT>2(多<300 U/L);γ‑谷氨酰转肽酶显著升高;平均红细胞体积↑;碳水化合物缺乏型转铁蛋白↑。 |

| 影像与无创评估 | 超声首选;弹性成像评纤维化、受控衰减参数评脂肪;NFS、FIB‑4用于分层。 | 超声/弹性成像评谱系进展;重症期以临床评分评估预后(曼德雷、MELD、里尔)。 |

| 病理特征 | 大泡性脂肪变、气球样变、炎细胞浸润、窦周纤维化;活检为“脂肪性肝炎”金标准。 | 气球样变+马洛里小体+中性粒细胞浸润+中央静脉周围/窦周纤维化;胆汁淤积常见。 |

| 并发症与死亡 | 肝硬化/肝癌风险↑;死亡以心血管事件最常见。 | 失代偿肝硬化并发症、感染与肝肾综合征;短期死亡多见于重症酒精性肝炎。 |

| 治疗核心 | 生活方式干预(减重7%–10%);代谢共病达标;必要时维生素E(非糖尿病NASH)、吡格列酮(合并糖尿病NASH);GLP‑1RA/SGLT2可选;重度肥胖考虑代谢手术。 | 绝对戒酒+营养支持+并发症处理;重症酒精性肝炎:糖皮质激素(曼德雷≥32或MELD≥20且无禁忌),第7天里尔评分评估;必要时乙酰半胱氨酸辅助;移植评估。 |

| 随访与监测 | 年度代谢与纤维化评估;F3–F4或肝硬化行肝癌监测(超声±甲胎蛋白每6月)。 | 戒酒维持与成瘾治疗;肝硬化按指南监测并发症与肝癌;营养与维生素补充。 |

治疗

- 生活方式干预(首选且最有效)

- 体重管理:减重7%–10%可显著改善脂肪性肝炎与纤维化;3%–5%可减轻脂肪变。避免“速成”减重。

- 饮食:地中海型/低碳或限能量均可;减少果糖饮料与超加工食品;增加膳食纤维与不饱和脂肪酸;控制夜宵与间歇性暴饮。

- 运动:每周≥150–200分钟中等强度有氧+抗阻训练;久坐中断策略。

- 戒酒与戒烟:即便非显著饮酒者也建议尽量避免酒精。

- 合并症管理

- 血糖控制(可选二甲双胍用于糖尿病;虽非NASH特异药,但安全);血脂达标(调脂药物在NAFLD中是安全的);血压管理;睡眠呼吸暂停治疗。

- 药物治疗(针对有活检证实或高度怀疑的脂肪性肝炎/纤维化)

- 维生素E(800 IU/日):非糖尿病、活检证实脂肪性肝炎可考虑。

- 噻唑烷二酮类(吡格列酮):对脂肪性肝炎有效,合并2型糖尿病患者尤为适用。

- 促减重/代谢改善药物:胰高血糖素样肽‑1受体激动剂、钠‑葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂等显示减脂肝与代谢获益(逐步进入指南,考试以“有证据支持,可选择用于合并糖尿病/肥胖者”表述)。

- 其他

- 咖啡适量摄入与肝纤维化风险降低相关;接种乙、甲肝疫苗;避免肝毒性药物。

- 减重手术:重度肥胖(体重指数≥35 kg/m²且代谢并发症)可显著改善NASH与纤维化。

- 随访与肿瘤监测

- 年度或半年度评估代谢危险因素、无创纤维化评分/弹性成像。

- 肝硬化或进展性纤维化患者需行肝细胞癌监测(超声±甲胎蛋白,每6个月)。

酒精性肝病(ALD)

病因

- 长期或大量饮酒导致的肝损伤谱系:酒精性脂肪肝→酒精性脂肪性肝炎→酒精性肝纤维化/肝硬化→肝细胞癌。

- 危险阈值(常用参考):男性≥40–60 g乙醇/日、女性≥20–40 g乙醇/日,持续≥5–10年;女性、酗酒(暴饮)、遗传易感、营养不良、合并病毒性肝炎或肥胖可显著降低阈值、加速进展。

发病机制

- 乙醇代谢与毒性:酒精脱氢酶与微粒体乙醇氧化系统(细胞色素P450 2E1)产生乙醛与活性氧;乙醛与蛋白形成加合物致免疫损伤。

- 脂代谢紊乱:NADH/NAD⁺比值上升抑制脂肪酸氧化,肝内甘油三酯堆积。

- 肠‑肝轴与炎症:肠道通透性↑、内毒素入肝激活库普弗细胞,促炎因子释放;中性粒细胞浸润。

- 纤维化与胆汁淤积:星状细胞激活、中央静脉周围纤维化;胆汁淤积型肝损伤可见。

临床表现

- 酒精性脂肪肝:多无症状或轻度乏力、肝大;戒酒后多可逆转。

- 酒精性肝炎(急性发作期):黄疸、发热、厌食、体重下降、右上腹痛、压痛性肝大,可伴外周血白细胞增多;重症可出现肝性脑病、凝血障碍、肝肾综合征。

- 慢性期/肝硬化:蜘蛛痣、肝掌、男性乳腺发育、睾丸萎缩、腮腺肿大、Dupuytren挛缩、周围神经病变等酒精相关特征;门脉高压并发症(食管静脉曲张、腹水、脾大)。

辅助检查

- 实验室特征

- AST/ALT>2(多<300 U/L)最具提示意义;γ‑谷氨酰转肽酶显著升高常见。

- 总胆红素升高、白细胞增高、凝血酶原时间延长/国际标准化比值升高。

- 平均红细胞体积↑、叶酸/硫胺素缺乏;碳水化合物缺乏型转铁蛋白↑可作为饮酒生物标志。

- 影像学:超声多示脂肪肝或肝硬化形态学改变;弹性成像评估纤维化。

- 病理学(必要时):气球样变、马洛里小体(Mallory‑Denk小体)、中性粒细胞小叶内浸润、中央静脉周围与窦周纤维化、胆汁淤积。

- 严重程度评分(酒精性肝炎)

- 曼德雷判别函数≥32或MELD评分≥20提示重症、短期死亡风险高。

- 里尔评分(第7天评估激素应答,>0.45提示反应差,应停用激素)。

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点

- 明确的长期大量饮酒史;排除其他肝病原因。

- 酒精性肝炎的“临床诊断框架”:近期出现黄疸(常总胆红素>51 μmol/L)、AST 50–400 U/L且AST/ALT>1.5、白细胞增多、肝大压痛,影像支持;必要时病理证实。

- 鉴别诊断

- 非酒精性脂肪性肝病(饮酒量与代谢危险因素权重不同)、病毒性肝炎、药物/毒物性肝损伤、自身免疫性肝炎、胆汁淤积性肝病等。

治疗

- 基础与支持治疗

- 绝对戒酒(首要、最有效的干预);营养支持(高蛋白高热量、纠正维生素与微量元素缺乏,特别是硫胺素需在补糖前给予以防韦尼克脑病)。

- 管理酒精戒断综合征(苯二氮卓类规范使用,监测安全)。

- 并发症处理:腹水、静脉曲张出血、肝性脑病、感染、肝肾综合征等按肝硬化规范处理;接种甲乙肝疫苗。

- 特异治疗(酒精性肝炎)

- 糖皮质激素:无活动性感染、消化道出血、胰腺炎、重度肾功能不全等禁忌证时,曼德雷≥32或MELD≥20可用泼尼松龙40 mg/日连用28天;第7天以里尔评分评估疗效,>0.45考虑停药。

- 乙酰半胱氨酸:在重症患者作为短期静脉辅助治疗可改善部分结局(与激素合用)。

- 非特异药物(如潘生丁)证据不足,不再常规推荐。

- 戒酒维持与成瘾医学

- 心理与行为干预;药物维持可考虑巴克洛芬、阿坎酸等(对肝毒性较低),对纳曲酮/戒酒硫谨慎或避免于活动性肝炎/明显肝功能异常者。

- 肝移植

- 失代偿肝硬化或重症酒精性肝炎救治失败者可考虑。多数中心要求持续戒酒(传统“6个月”规则,现更强调多学科评估与复饮风险控制)。

肝硬化

病因

- 乙/丙型肝炎、酒精、脂肪性肝病、自身免疫性肝病、胆汁淤积性疾病等。

| 病因 | 特征性表现 | 简明说明 |

|---|---|---|

| 病毒性肝炎 | 最常见(占60%–80%) | 乙型最常见,其次为丙型,长期慢性肝炎可进展为肝硬化。控制病毒、抗病毒治疗可延缓或阻止进展。 |

| 慢性酒精中毒 | 欧美常见(占50%–90%),我国内约15% | 长期重度饮酒导致脂肪性肝、酒精性肝炎,继而纤维化和肝硬化;戒酒与营养支持为主要干预。 |

| 胆汁淤积/胆道阻塞 | 长期胆汁淤积可致胆汁性肝硬化 | 任何原因导致肝内或肝外胆道阻塞(结石、狭窄、胆管炎、原发性胆汁性胆管炎/硬化性胆管炎等)均可引起进行性纤维化与肝硬化。 |

| 循环障碍性损伤 | 肝静脉/下腔静脉阻塞(如Budd–Chiari)或慢性右心衰 | 长期淤血、缺氧与肝细胞变性坏死可引发间质纤维化,表现为拥塞性或缺血性肝硬化。 |

| 寄生虫感染 | 血吸虫等寄生虫可致门脉高压性肝硬化 | 寄生虫在肝内引起炎症、纤维化与节结样瘢痕,常见为血吸虫病;可导致门静脉高压和脾大。 |

| 遗传/代谢性疾病 | 多种先天性代谢缺陷可导致进行性肝纤维化 | 包括血色素沉积(遗传性血色病)、Wilson病(铜潴留)、α1-抗胰蛋白酶缺乏、先天性代谢病(如半乳糖血症、酪氨酸代谢障碍)等,长期损伤可致肝硬化。 |

| 原因不明(隐源性) | 部分病例查不出明确病因 | 称为隐源性肝硬化,占约5%–10%;需排除已知病毒、酒精、胆道、代谢及自身免疫性病因。 |

发病机制

- 弥漫性肝细胞变性坏死→纤维隔形成→再生结节→门静脉高压与肝功能衰竭。

临床表现

- 代偿期少症状;失代偿期:腹水、上消化道出血、肝性脑病、自发性细菌性腹膜炎、肝肾综合征,黄疸、蜘蛛痣、肝掌、脾大。

- 失代偿期的肝功能减退性症状

| 项目 | 临床表现及病理生理机制 |

|---|---|

| 消化吸收不良 | 门静脉高压、胃肠道淤血及水肿可致食欲减退、厌食、腹胀;易盗汗、食后腹泻、营养吸收差,与静脉高压时胃肠黏膜灌注不足相关。 |

| 营养不良 | 长期消化吸收障碍、代谢紊乱及食欲减退导致体重下降、乏力、精神不振,皮肤干枯或呈水肿性改变;瘦弱、乏力为常见表现。 |

| 黄疸 | 肝细胞广泛损伤或胆道阻塞可致胆红素代谢/排泄受损,出现皮肤及巩膜黄染、尿色加深,重者伴皮肤瘙痒。 |

| 出血与贫血 | 肝合成凝血因子减少、脾功能亢进及黏膜脆弱导致易出血;常见为鼻衄、牙龈出血、皮肤粘膜瘀点、消化道出血,并可合并营养性贫血。 |

| 雌激素↑ | 肝功能减退影响雌激素代谢,导致体内雌激素相对增高,表现为男性乳房发育、性欲减退、睾丸萎缩;女性可出现月经失调、不孕及蜘蛛痣、肝掌。 |

| 雄激素↓ | 雌激素反馈抑制及睾丸固有功能受损使雄激素分泌减少,出现性功能减退与睾丸体积减小。 |

| 糖皮质激素↓ | 肝硬化时肾上腺皮质激素合成原料及代谢异常,导致肾上腺激素生成减少,影响应激反应。 |

| 促黑色素生成素↑ | 皮质激素代谢及肾上腺功能异常可促使黑色素生成增加,表现为面部或全身皮色加深、暗沉,称为肝病面容。 |

| 抗利尿激素↑ | 肝脏对抗利尿激素代谢/清除下降,导致抗利尿激素增多,促进水潴留并加重腹水形成。 |

| 醛固酮↑ | 肝脏对醛固酮灭活减少及肾素—醛固酮系统激活,导致醛固酮水平相对增高,促钠潴留,腹水与下肢水肿加重。 |

| 甲状腺激素↓ | 肝硬化患者血清总T3、游离T3下降,部分患者游离T4亦可降低,表现为代谢减慢及乏力。 |

| 不规则发热 | 肝脏清除致热因子能力下降或伴发继发性感染,可出现低热或不规则发热。 |

| 低清蛋白血症 | 肝合成蛋白能力下降,血清白蛋白降低,导致血浆胶体渗透压下降,出现< strong>下肢水肿与腹水(符号间无空格)。 |

- 失代偿期的门静脉高压症状

| 部位 / 分流类型 | 对应临床表现 / 要点 |

|---|---|

| 食管胃底静脉曲张 | 破裂出血是肝硬化门脉高压的最常见并发症;需警惕大出血。 |

| 腹壁静脉曲张(Caput medusae) | 脐周腹壁静脉呈“放射状”或“母头状”隆起,血流可向上或向下回流,提示门体或肝外分流建立。 |

| 痔静脉曲张(直肠下段) | 门脉高压可导致直肠静脉扩张,表现为内痔/外痔出血。 |

| Retzius静脉(后腹膜)曲张 | 后腹膜门静脉与下腔静脉间小分支(Retzius静脉)增多、扩张,常见为隐匿性或间歇性腹部静脉杂音/静脉充盈改变。 |

| 脾肾分流(脾静脉→左肾静脉) | 门静脉分流至脾静脉/胃静脉并与左肾静脉交通,形成脾肾旁路,提示门静脉高压长期存在。 |

| 脾大与脾功能亢进 | 脾大是肝硬化门脉高压较早出现的体征。脾被动充血导致功能亢进,表现为外周血白细胞、红细胞、血小板减少,易感染、出血。 |

| 腹腔积液(腹水)——总体 | 是肝功能代偿失常及门脉高压的常见并发症。形成机制多因素交互,包括门静脉高压、低白蛋白、肾血流与肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活等。 |

| 腹水形成机制(要点 a) | a. 门静脉高压:腹腔内静脉管床静水压增高,组织液向腹腔外溢出,是腹水形成的决定性因素。 |

| 腹水形成机制(要点 b) | b. 低白蛋白血症:胶体渗透压下降,毛细血管内液体易外溢到腹腔或组织间隙,加重腹水。 |

| 腹水形成机制(要点 c) | c. 有效循环血容量不足→肾血流减少,RAS(肾素—血管紧张素—醛固酮)系统激活→钠水潴留,尿钠排泄减少,推动腹水积聚。 |

| 腹水形成机制(要点 d) | d. 肝对醛固酮和抗利尿激素代谢/失活减少,导致这些激素水平相对升高,促使水钠潴留。 |

| 腹水形成机制(要点 e) | e. 当肝淋巴生成量超过胸导管/淋巴回流能力时,淋巴漏入腹腔亦可形成腹水;伴肝被包膜张力升高。 |

- 失代偿期的其它症状

| 并发症/病变 | 要点 | 临床表现与处理要点 |

|---|---|---|

| 门静脉血栓形成 | 门静脉主干或分支急性/慢性阻塞,导致门静脉系统回流受限和门脉高压。 | 以难治性食管胃底静脉曲张大出血为主要表现,伴中重度腹痛、顽固性腹水、肠缺血坏死、肝性脑病;腹穿可抽出血性腹水。处理:止血与循环支持、内镜下止血/门静脉介入(溶栓/支架/经颈静脉肝内门体分流TIPS)评估可行性,抗凝治疗慎重权衡出血风险,必要时外科处理。 |

| 门静脉海绵样变 | 肝门或肝内门静脉分支慢性部分或完全阻塞后,主干狭窄或消失,门静脉周围形成细小弯曲网状侧支循环。相关因素:脾切除、内镜下静脉结扎、门静脉炎/血栓、红细胞增多、肿瘤侵犯等。 | 临床以上腹门静脉高压表现为主:门静脉回流改道但仍可出现顽固性门脉高压出血与脾功能亢进。影像学(CT/磁共振/DSA)显示网状侧支。处理以控制出血、选择性门静脉重建或TIPS为主,针对病因处理。 |

| 电解质与酸碱平衡紊乱 | 常因长期低钠摄入、利尿、频繁放腹水、腹泻或继发性醛固酮增高引起。 | 常见为低钠、低钾、低氯及代谢性碱中毒,可诱发或加重肝性脑病。持续重度低钠血症(<125 mmol/L)易并发肝肾综合征,预后差。处理:纠正容量状态、谨慎补液与电解质(缓慢纠正低钠),调整利尿剂与原发病因。 |

| 肝肾综合征 | 功能性肾衰竭,肾实质无病变;诱因为肝硬化伴大量腹水/有效循环不足,导致肾灌注持续下降。 | 临床特点为“三低一高”:自发性少尿或无尿、低尿钠、稀释性低钠血症、氮质血症。分急进型(多数2周内死亡)与缓进型(病程数月,可相对稳定)。处理:停用肾损药物、收紧利尿或停利尿、扩容试验(白蛋白)、血管加压药(如特利加压素类似物+白蛋白)、评估肝移植时机;透析为过渡措施。 |

| 肝肺综合征 | 排除原发心肺病后,肝病导致肺内血管扩张与分流,引起动脉低氧。 | 表现为进行性呼吸困难与缺氧(发绀、杵状指),肺泡-动脉氧分压差增大。诊断靠动脉血气、对比增强超声或放射性微球示肺内分流。处理以氧疗支持为主,严重者肝移植可逆转病变;预后较差。 |

| 原发性肝细胞癌(HCC) | 肝硬化(尤其病毒性或酒精性)为高危因素,定期监测可早期发现。 | 提示信号:无法解释的肝区疼痛、肝肿大、血性或脾样腹水、持续不明原因发热。监测与诊断:定期AFP+影像(超声/CT/MRI),必要时穿刺或病理确诊。处理按肿瘤分期:局部切除、肝移植、局部消融、经动脉化疗栓塞(TACE)、系统治疗(靶向/免疫)等。 |

辅助检查

- 肝功能、凝血、血小板减少(脾功能亢进);腹部超声/弹性成像;Child-Pugh分级评估预后;内镜筛查食管胃底静脉曲张。

诊断和鉴别诊断

- 结合病因学、影像与实验室;鉴别其他慢性肝病。

治疗

-

病因治疗(抗病毒、戒酒、代谢管理)

-

营养支持

-

并发症分层管理

- 腹水:限钠+螺内酯±呋塞米;难治性腹水放腹水+白蛋白,必要时经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)。

- 自发性细菌性腹膜炎(SBP):腹水多形核细胞≥250/μL确诊,头孢曲松为首选,合用白蛋白;二级预防喹诺酮。

- 肝性脑病:乳果糖(首选)+利福昔明,纠正诱因。

- 曲张静脉出血预防:非选择性β受体阻滞剂或内镜套扎。

-

终末期:肝移植。

-

食管胃底静脉曲张的急诊处理

| 要点 | 简明处理/适应证 | |

|---|---|---|

| 疾病概述 | 食管胃底静脉曲张出血:常见于门静脉高压及肝硬化患者,临床表现为急性大量上消化道出血(呕血、黑便)、循环不稳定并伴或不伴肝功能受损 | 首要处理:呼吸循环支持、输血与纠正凝血、快速评估是否可行内镜止血 |

| 急性止血 — 药物治疗 | 首选生长抑素或奥曲肽 | 通过降低门静脉血流量与门静脉压来辅助止血;同时给予抗生素预防感染和纠正凝血功能。 |

| 急性止血 — 内镜治疗 | 内镜静脉结扎(EVL) | 适用于单纯食管静脉曲张出血者;注意EVL本身不能降低门静脉高压,胃底曲张或复杂病例需考虑其他方法。 |

| 急性止血 — TIPS | TIPS(经颈静脉肝内门体分流) | 对难以控制的大出血止血率高(文献可达≈95%),适用于保留肝功能者(通常Child‑Pugh评分≤B级)或内镜失败/复发出血。 |

| 急性止血 — 气囊压迫 | 气囊压迫止血(例如Sengstaken–Blakemore管) | 作为短期救命措施:在药物无效且无法立即行内镜或TIPS时暂时使用,需监测并发症(气管误插、局部缺血);应尽快转为可持续止血策略。 |

| 一级预防(未出血) | 适应证:存在食管/胃底静脉曲张但未发生出血 | 措施包括:根治或控制原发病、非选择性β受体阻滞剂(如普萘洛尔、卡维地洛尔)及对中度食管静脉曲张可行内镜结扎治疗。 |

| 二级预防(已出血) | 适应证:既往有静脉曲张出血史 | 首选联合治疗以防复发:药物(非选择性β阻滞剂)+定期内镜复扎;对高危或复发者考虑TIPS、内镜下栓塞(曲张静脉断流术)或限流术(如部分脾动脉栓塞)。 |

门静脉高压症

病因

- 定义:指门静脉系统压力长期、进行性升高的病理状态。以肝静脉压力梯度(HVPG)为准:HVPG≥5 mmHg为门脉高压;≥10 mmHg为临床显著门脉高压(CSPH,易出现曲张、腹水等);≥12 mmHg明显增加静脉曲张破裂出血风险。

- 病因分型

- 肝前性

- 门静脉主干或分支血栓形成(腹部感染、腹腔炎症、凝血异常、肿瘤压迫/侵袭、手术/创伤后)

- 门静脉先天性海绵样变

- 脾静脉血栓(胰腺炎后常见)

- 肝内性(按窦前/窦内/窦后)

- 窦前:血吸虫病肝周围纤维化、特发性门静脉高压(非肝硬化性门高压)

- 窦内:肝硬化(最常见;我国以病毒性肝炎后肝硬化为主)、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝炎、自身免疫性肝炎、药物/中毒性肝损伤、急性重症肝炎

- 窦后:肝静脉闭塞病(窦状隙阻塞综合征,VOD/SOS)

- 肝后性

- 布加综合征(Budd-Chiari;肝静脉/下腔静脉回流受阻)

- 右心衰竭、缩窄性心包炎导致肝静脉压升高

- 肝前性

发病机制

门静脉主干由肠系膜上、下静脉和啤静脉汇合而成

- 肝内阻力↑:结构性(纤维隔、结节重构、窦状隙毛细血管化)+ 动态性(肝星状细胞收缩、内皮功能障碍,内皮素↑、一氧化氮↓)

- 门静脉流入量↑:肠系膜循环血管扩张(NO、胰高血糖素等)→脾内血流与门静脉流量增加

- 侧支循环开放:经贲门-食管静脉、胃底-肾静脉、脐旁静脉再通(脐周静脉曲张“海蛇头”)、腹壁与直肠静脉丛(痔静脉)等分流

| 交通支部位 | 门脉高压时扩张的后果 |

|---|---|

| 胃底、食管下段交通支 | 最重要的交通支,曲张静脉破裂可导致上消化道大出血(急性食管静脉曲张破裂出血),临床可表现为呕血、黑便、休克。 |

| 直肠下端、肛管交通支 | 直肠上、下静脉丛扩张可引起慢性或间歇性出血,临床为直肠静脉曲张/痔样出血,可伴贫血。 |

| 前腹壁交通支(腹壁静脉) | 脐旁静脉与腹上、下深静脉交通支扩张,腹壁静脉曲张,出现称为“蜘蛛网样/海蛇头”体征(caput medusae)的可见腹壁静脉走形。 |

| 腹膜后交通支 | 临床意义相对较小,但曲张静脉破裂可偶见导致腹膜后血肿或隐性出血,需结合影像评估。 |

- 全身血流动力学:高动力循环(心排出量↑、外周阻力↓)

- 并发症机制:食管胃底静脉曲张破裂出血、腹水(肝淋巴生成↑、钠水潴留)、脾功能亢进(三系减少)、肝性脑病、肝肾综合征、自发性细菌性腹膜炎等

临床表现

- 一般与原发病(肝硬化等)及门脉侧支循环形成有关

- 体征:脾大(最先出现)、腹壁侧支静脉曲张(脐周“海蛇头”)、肝掌、蜘蛛痣、黄疸、腹水、脐疝

- 实验室倾向:脾功能亢进致外周血三系减少(尤以血小板↓最早)

- 典型并发症表现

- 上消化道出血(最常见、最凶险):呕血、黑便、失血性休克

- 腹水:腹围增大、移动性浊音阳性

- 肝性脑病:嗜睡、言语不清、扑翼样震颤、意识障碍

- 肝肾综合征:少尿/无尿、肌酐升高

- 感染:自发性细菌性腹膜炎发热、腹痛、腹水中性粒细胞↑

辅助检查

- 实验室

- CBC:血小板、白细胞、红细胞减少(脾亢)

- 肝功能、凝血:胆红素、凝血酶原时间/INR异常;白蛋白下降

- 乙/丙肝等病因学标志物,自身免疫谱,代谢相关指标

- 腹水分析:血清-腹水白蛋白梯度(SAAG)≥11 g/L提示门高压性腹水

- 影像/内镜

- 腹部超声/彩超:门静脉内径>13 mm提示门高压;门静脉流速↓、方向异常;脾大、腹水;探查血栓

- CT/MRI门静脉成像:门静脉/脾静脉形态、侧支循环、肝实质改变;评估门静脉血栓

- 上消化道内镜:评估食管/胃底静脉曲张程度(F1–F3)、红色征(红色条纹、红点、樱桃红斑)提示高出血风险;胃底曲张常伴胃肾分流

- HVPG测定:≥5门高压;≥10临床显著;≥12曲张破裂高风险;>20提示急性出血控制失败与再出血风险高

- 肝硬度(瞬时弹性成像):结合血小板、脾径可无创评估曲张风险(Baveno标准)

- 其他:心脏超声(排除心源性肝后性)、必要时肝穿刺(明确肝病类型)

| 检查 | 关键发现 | 临床意义 / 处理提示 |

|---|---|---|

| 血常规 | 脾功能亢进时血细胞计数减少 | 以白细胞、血小板减少最常见,可伴有贫血,提示脾亢或周围破坏增多,影响出血/感染风险评估。 |

| 肝功能 | 血浆白蛋白下降、球蛋白相对增高、白球比例倒置 | 凝血因子减少,可引起凝血酶原时间延长;反映肝合成功能受损,指导凝血及术前评估。 |

| 腹部超声 | 腹水、肝实质密度及回声异常、门静脉扩张 | 可见腹水及门静脉内径增大(内径≥1.3cm),血管开放或门静脉有无血栓,便于评估门脉高压与门静脉血流状况。 |

| 骨髓检查 | 排除骨髓纤维化或造血异常 | 用于鉴别脾肿大原因,避免误诊为脾肿瘤或原发性造血疾病。 |

| X线钡餐 | 食管在钡剂充盈时呈虫蚀状/串珠样负影 | 提示食管静脉曲张,为食管静脉充盈与走行异常的影像学表现,辅助出血风险判断。 |

| 内镜检查 | 可见胃底、食管下段静脉曲张 | 直接评估静脉曲张程度与出血风险,为内镜下治疗(结扎、注射等)提供指征。 |

| CT / CTA | 门静脉、肝静脉、脾静脉的解剖与血流改变 | 了解肝硬化程度、肝动脉及脾动脉/静脉直径与入肝血流,有助于手术方式或介入治疗选择。 |

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点

- 基于病因学证据(如肝硬化)、体征(脾大、侧支静脉)、影像/内镜曲张及/或HVPG升高

- 并发症证据(门脉性腹水:SAAG≥11 g/L;食管胃底曲张;脾功能亢进)

- 肝功能 Child-Pugh 分级:C级一般都是保守治疗。

| 项目 | 1分 | 2分 | 3分 |

|---|---|---|---|

| 血清胆红素 | <34.2 μmol/L | 34.2–51.3 μmol/L | >51.3 μmol/L |

| 血浆清蛋白 | >35 g/L | 28–35 g/L | <28 g/L |

| 凝血酶原延长时间 | 延长 1–3 秒 | 延长 4–6 秒 | 延长 >6 秒 |

| 腹水 | 无 | 少量,易控制 | 中等量或难控 |

| 肝性脑病 | 无 | 轻度(可逆性轻神经精神症状) | 中度及以上(昏迷或明显意识障碍) |

| 总分与分级 | A级 5–6分:肝功能良好;B级 7–9分:肝功能中等;C级 ≥10分:肝功能差 | ||

- 鉴别诊断

- 上消化道出血来源:食管胃底静脉曲张 vs 消化性溃疡、Mallory-Weiss综合征、胃癌出血等

- 腹水病因:门脉性(肝硬化) vs 心源性(心衰,BNP↑、心脏超声异常)、肾病综合征(蛋白尿重、白蛋白极低)、癌性腹水(细胞学阳性、SAAG多<11 g/L)

- 门高压分型鉴别

| 类型 | 常见病因 | 关键检查特征 | 临床要点/处理提示 |

|---|---|---|---|

| 肝前性 | 门静脉/脾静脉血栓、海绵样变、肿瘤压迫 | 超声/CT示门静脉主干改变或血栓;肝实质多正常;HVPG常正常或轻升 | 肝功能多保留;脾大、脾亢明显;曲张出血可重。处理:抗凝/溶栓(选择性)、TIPS(条件合适时);必要时脾切或部分脾动脉栓塞(个体化)。 |

| 肝内性(窦内为主) | 肝硬化(最常见)、酒精/代谢/自身免疫、重症肝炎 | 肝脏形态不规则、再生结节;HVPG显著升高(≥10–12 mmHg);食管胃底曲张常见 | 并发症多(腹水、脑病、肝肾综合征)。处理:非选择性β阻滞剂±内镜结扎、腹水规范管理、TIPS(难治并发症或再出血)、根治为肝移植。 |

| 肝后性 | 布加综合征、右心衰、缩窄性心包炎 | 肝静脉/下腔静脉回流受阻;心脏超声异常;影像见肝静脉狭窄/闭塞 | 常肝大、腹水早、下肢水肿。处理:抗凝、血管成形/支架、TIPS,心源性者纠正心脏病变。 |

治疗

- 总则

- 目标:降低门静脉压力、预防和控制曲张出血、处理并发症、纠正病因、改善生存

- 生活与基础:戒酒、营养支持、避免NSAIDs和便秘、疫苗接种(乙肝/甲肝)、定期内镜随访

- 病因治疗

- 肝硬化:抗病毒(乙/丙肝)、戒酒、代谢性肝病干预

- 门静脉血栓:评估后抗凝(低分子肝素过渡口服抗凝或直接口服抗凝药),并警惕出血风险;必要时TIPS

- 布加综合征:抗凝→球囊扩张/支架→TIPS→肝移植(分步)

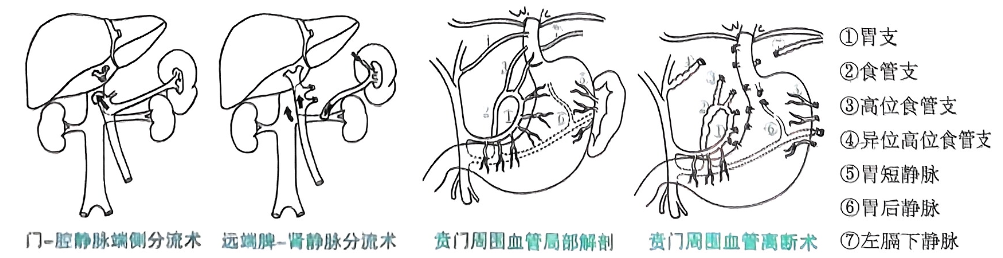

- 手术治疗

| 项目 | 非选择性分流术 | 选择性分流术 | 断流术 |

|---|---|---|---|

| 代表术式 | 门腔静脉端侧分流术 | 远端脾–肾静脉分流术 | 脾周血管系断术 |

| 术后门静脉压 | 降低 10–16 cmH2O,术后降压止血效果可靠 | 降低 8–10 cmH2O,术后降压效果稍差 | 增高 |

| 入肝血流 | 完全阻断入肝血流,术后入肝血流 大幅减少 | 部分阻断入肝血流,术后入肝血流 稍减 | 阻断了门奇静脉交通支,术后入肝血流增加 |

| 术后肝功能 | 得不到改善 | 得到一定程度改善 | 稍改善 |

| 术后肝性脑病 | 发生率高达 30%–50% | 发生率较低 | 极少发生 |

| 血栓形成率 | 吻合口较大,血栓形成率较高 | 吻合口小,血栓形成率更高 | 无吻合口,无血栓形成 |

- 食管胃底静脉曲张出血的预防与治疗

- 一级预防(尚未出血而存在高危曲张)

- 非选择性β受体阻滞剂(首选):普萘洛尔/纳多洛尔或卡维地洛(兼α1阻滞,降门压更强),目标心率≈55–60次/分或较基线下降≈25%

- 内镜套扎(EBL):中-重度曲张或有红色征/Child-Pugh C者可作为替代或联合

- 急性出血处理(ABCs并行,尽早内镜)

- 复苏与血液管理:气道保护;限制性输血,Hb维持约70–90 g/L,避免过度输血加重门压

- 血管活性药物立即启用:特利加压素(首选)或奥曲肽/兰瑞肽;加压素需合并硝酸甘油以防缺血并发症

- 预防性抗生素(必须):首选头孢曲松静脉5–7天,降低再出血与死亡

- 早期内镜(≤12小时):食管曲张首选EBL;胃底曲张优选组织黏合剂(氰基丙烯酸酯)注射

- 难治/待桥接:气囊压迫(短期临时措施)→尽快确定根治策略

- 早期TIPS:高危患者(如Child-Pugh C 10–13分或Child-Pugh B且内镜示活动性出血)于24–72小时内早期TIPS可显著降低再出血与死亡

- 二级预防(首发出血控制后)

- NSBB + EBL 联合(最有效),分次结扎至曲张消退并维持

- 失败/不能耐受者:TIPS;少数再考虑外科分流或断流术(现已少用)

- 一级预防(尚未出血而存在高危曲张)

- 腹水管理

- 限盐(一般每日<5 g NaCl)、利尿:首选螺内酯,必要时联用呋塞米(常用起始比例约100 mg:40 mg;按体重/肾功能个体化)

- 难治性腹水:大容量腹腔穿刺+静脉白蛋白(约6–8 g/L腹水),或TIPS

- 预防/治疗SBP:经验性第三代头孢;高危人群长期口服抗生素预防(个体化)

- 脾功能亢进

- 以保守治疗为主;非肝硬化或肝前性门高压且出血/血细胞减少明显者,可选择性行脾切除或部分脾动脉栓塞;肝硬化患者需严格评估

- 肝性脑病与肝肾综合征

- 脑病:乳果糖/利福昔明、纠正诱因、蛋白摄入个体化

- 肝肾综合征:白蛋白+特利加压素或去甲肾上腺素,必要时肾替代治疗,肝移植是根治

- 终末期治疗

- 反复曲张出血、难治性腹水、进行性肝功能衰竭、MELD≥15 等进入肝移植评估

肝性脑病(HE)

病因

- 定义:肝性脑病(HE)是肝功能衰竭或门体分流所致的一组以意识、行为、认知及神经肌肉异常为特征的可逆性脑功能障碍综合征。

- 类型分型(按基础病变与分流情况)

- A型:急性肝衰竭相关(Acute liver failure, ALF)。

- B型:门体分流所致(无明显固有性肝病,如TIPS后)。

- C型:肝硬化相关(最常见)。

- 常见诱因(临床考点)

- 感染(尤以自发性细菌性腹膜炎、肺部和泌尿系感染)、上消化道出血、便秘、电解质紊乱(以低钾血症、低钠血症多见)

- 过度利尿、脱水、腹腔穿刺(大量放腹水)后循环血容量下降

- 过量摄入蛋白或氮负荷增加(消化道出血、蛋白粉/肉制品暴食)

- 镇静催眠药、阿片类、苯二氮卓类等中枢抑制药物

- 手术、麻醉、感染灶清除不佳;TIPS术后或其他门体侧支循环明显增加

- 急性肝损伤加重、肾功能不全/肝肾综合征、碱中毒

- 我国临床应试要点:在肝硬化基础上,感染与上消化道出血是最常见诱因。

发病机制

利福昔明(Rifaximin)一种口服非吸收性广谱抗生素,属于利福霉素类(rifamycin family)。它在肠道内发挥作用,通过抑制细菌的RNA聚合酶来阻断细菌蛋白质合成,从而杀灭或抑制肠道致病菌和过度增殖的细菌

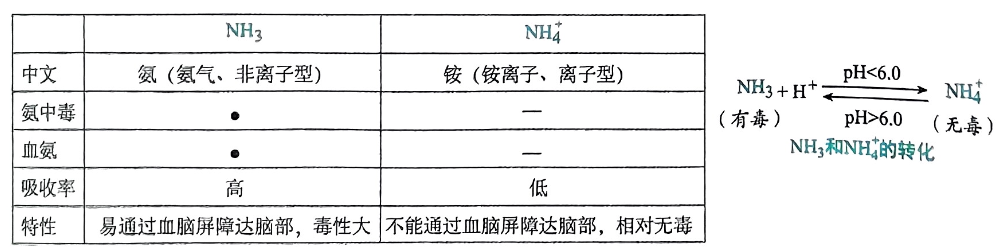

- 高血氨与氨毒性:肠道细菌产氨(蛋白分解、尿素酶菌群)↑;肝清除氨↓及门体分流→氨入体循环→脑内星形胶质细胞将氨转化为谷氨酰胺→细胞内高渗致水肿,ALF时易致颅内压升高与脑疝。

- 神经递质失衡:GABA能、神经类固醇增强;“假性神经递质”(如辛可胺、苯乙醇胺)↑致抑制。

| 过程与酶 | 临床意义 / 机制 | |

|---|---|---|

| 来源 | 食物中的芳香族氨基酸:酪氨酸、苯丙氨酸经肠道菌群脱羧生成酪胺与苯乙胺。 | 在肝功能正常时肝内代谢清除,血—脑屏障与肝脏共同防止这些物质进入脑。 |

| 肝功能障碍时的转化 | 肝衰或解毒功能受损导致清除障碍,血中酪胺/苯乙胺增高并进入脑内,经脑内的B-羟化酶(酪胺β-羟化酶)转化为β-羟酪胺和苯乙醇胺。 | 这些产物化学结构与去甲肾上腺素类似,但不能正常传递神经冲动或活性很弱,故称为假性神经递质。 |

| 对神经递质系统的影响 | 假性神经递质竞争或替代正常单胺受体/转运,导致去甲肾上腺素等正常递质功能被削弱;同时肝性代谢产物与炎症、氨中毒等协同破坏神经功能。 | 这是肝性脑病重要病理机制之一,表现为:意识障碍、行为与性格改变、注意力与睡眠-觉醒紊乱、肌阵挛/拍击样震颤(扑翼样震颤、负性肌阵挛/扑翼震颤)直至昏迷。 |

| 诊断与提示检查 | 病史提示严重肝功能不全或失代偿性肝病;脑电常见弥漫性慢波或特征性三相波;血氨升高常伴发作,但并非唯一指标。 | 识别假性神经递质机制提示控制诱因(降氨、抗感染、纠正电解质/便秘等)与支持治疗对改善意识状态有重要意义。 |

| 治疗要点 | 1) 降低肠道产物:低蛋白饮食/分次进食、乳果糖、肠道选择性抗生素(如利福昔明)。2) 改善肝代谢:对因治疗,必要时透析或肝移植评估。 | 针对假性神经递质并无特异拮抗剂,治疗以降低前体产生与促进代谢清除为主,迅速纠正诱因可逆转脑功能障碍。 |

- 神经炎症:全身炎症(感染、内毒素)致血脑屏障通透性↑,小胶质细胞活化,放大氨毒性。

- 锰沉积:门体分流后锰在基底节沉积,见于慢性HE,MRI可示苍白球T1高信号。

- 代谢/内环境因素:低钾、低钠、碱中毒、低糖、低氧等均可加重脑功能障碍。

临床表现

①扑翼样震额是指病人平伸手指及腕关节时,腕关节突然屈曲,然后又迅速仲直,如此震颤多动,类似鸟的翅膀在扇动,是基底节病变及小脑共济失调所致,多见于肝性脑病、肝丘状核变性。

②肝性脑病的扑翼样震颤并不是肝宸颤,肝震颤见于肝辣球幼病。

- 认知/行为改变:轻者注意力下降、计算/执行功能受损、性格改变、睡眠—觉醒节律颠倒;重者定向力差、错觉、谵妄、嗜睡至昏迷。

- 神经肌肉体征:扑翼样震颤(“拍击样”手颤)最具提示价值(但并非HE所特有,其他代谢性脑病亦可见);言语含糊、构音障碍、肌张力与腱反射异常,晚期去皮质或去脑强直。

- 体征与伴随表现:肝臭(甜腐苹果气味)、黄疸、腹水、蜘蛛痣、肝掌、肌力下降与营养不良;ALF可有颅压增高体征。

- 分级(West Haven分级,考点)

- 0级:轻微认知缺陷(即“最小/隐匿性HE”,MHE),临床不明显。

- I级:轻度意识模糊,性格改变,昼夜颠倒。

- II级:嗜睡、定向障碍、扑翼样震颤明显。

- III级:昏睡但可唤醒,谵妄,行为紊乱、反应迟钝。

- IV级:昏迷。

| 要点 | 0期 (潜伏期) | 1期 (前驱期) | 2期 (昏迷前期) | 3期 (昏睡期) | 4期 (昏迷期) |

|---|---|---|---|---|---|

| 别称 | 潜伏期 | 前驱期 | 昏迷前期 | 昏睡期 | 昏迷期 |

| 精神/行为 | 轻微肝性脑病,无明显行为异常 | 轻度性格改变和精神异常:焦虑、易怒、睡眠紊乱、注意力下降、健忘 | 嗜睡、行为异常、言语不清、书写障碍、定向力障碍 | 嗜睡但可唤醒,反应迟钝、神志不清,可伴神经体征加重 | 深昏迷,不能唤醒 |

| 腱反射 | 正常 | 正常 | 亢进 | 亢进 | 浅昏迷时亢进,深昏迷时消失 |

| 肌张力 | 正常 | 正常 | 增高 | 增高 | 浅昏迷时增高,深昏迷时降低 |

| 病理反射 | — | — | 阳性 | 阳性 | 无法引出 |

| 扑翼样震颤 | — | 可出现 | 可出现 | 可出现 | 多在早期可见,深昏迷时消失 |

| 脑电图 | 正常 | 多数正常或轻度异常 | 特异性异常 | 弥漫性慢波/异常波形 | 明显异常,节律性低振幅或失常 |

辅助检查

- 实验室

- 血氨:多升高,但与严重程度并不绝对平行;血氨升高并非诊断所必需,但对监测趋势有参考意义(优选同一平台、同一时间点动态观察)。

- 肝功能、凝血功能:ALT/AST、TBil、PT/INR(急性肝功能不全[ALF]合并HE提示重危);肾功能、血糖、乳酸;电解质(Na、K、Cl、HCO3-)。

- 感染筛查:血常规、CRP/PCT,腹水培养、血/尿培养等。

- 工具学检查

- EEG脑电:弥漫性慢波,三相波提示代谢性脑病(特异性有限)。

- 影像:头颅CT/MRI用于排除颅内出血/占位;慢性HE可见基底节T1高信号(锰沉积)。

- 心理/神经心理测评(评估MHE):PHES电池、连接线试验、Stroop测试、临界闪光融合频率(CFF)等。

- 其他:必要时腰穿排除感染性脑膜脑炎(先评估凝血)。

| 检查/指标 | 要点/意义 | 临床应用/注意 |

|---|---|---|

| 血氨 | 肝性脑病多伴血氨升高;但急性肝性脑病可出现血氨正常。血氨是常用实验室指标。 | 作为诊断与疗效监测的主要指标,治疗关键为降低血氨(泻剂、蛋白限量、利尿、利尿替代、氨清除药物等)。 |

| 血浆氨基酸 | 正常人血中支链氨基酸(BCAA)与芳香族氨基酸(AAA)比值≥3;门体分流性脑病患者此比值<1,提示氨代谢及氨基酸失衡。 | 用于鉴别门体分流相关肝性脑病及指导营养治疗(补BCAA)。 |

| 脑电图(EEG) | 代谢性脑病可出现特征性弥漫性慢波、周期性异常,对0~1期诊断价值有限;2~4期可见明显脑功能改变。 | 对严重度评估及预后判断有价值;有助识别进展性脑功能抑制。 |

| 诱发电位(EP) | 敏感于轻微/亚临床肝性脑病引起的感觉通路功能改变,常用于研究与早期检测。 | 辅助诊断轻微肝性脑病,主要用于科研及专科评估。 |

| 临界视觉闪烁频率(CFF) | 测量视觉对闪烁频率的感知阈值,对检测轻微肝性脑病敏感。 | 床旁快速筛查轻微脑功能受损,受患者配合影响需注意。 |

| 心理智能测验 | 包括注意力、执行功能、记忆等量表,用于检测轻微/早期肝性脑病的认知损害。 | 适用于门诊筛查与随访,需选择标准化、受教育程度校正的工具。 |

| 影像学(CT/MRI) | 急性肝性脑病可见脑水肿,慢性/代谢性多无特异性结构改变,但可见慢性肝病相关改变。 | 急性意识障碍时优先行头部影像以排除其他可逆病因(出血、梗死、颅内病变)并评估脑水肿。 |

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点

- 具有肝硬化/急性肝衰竭或门体分流背景;

- 出现可逆性认知、意识、行为及神经肌肉异常;

- 排除其他原因的脑病;

- 明确并记录诱因;按West Haven分级评估严重度,区分A/B/C型。

- 鉴别诊断(高频考点)

- 低血糖、尿毒症性脑病、呼吸性酸中毒/二氧化碳潴留、Wernicke脑病、酒精相关脑病、药物中毒(苯二氮卓/阿片)、脑卒中/颅内出血、化脓性/结核性脑膜脑炎等。

- 提示:扑翼样震颤并非HE特异,在尿毒症、呼吸衰竭等亦可见,需结合病史与检查。

| 疾病 | 典型诱因/基础 | 特征性体征 | 辅助检查与鉴别要点 |

|---|---|---|---|

| 肝性脑病 | 肝硬化/ALF、TIPS后;感染、消化道出血、便秘、低钾/低钠 | 扑翼样震颤、肝臭、睡眠节律倒置 | 血氨多升高但非必须;EEG三相波;影像排除颅内事件;基底节T1高信号(慢性期锰沉积) |

| 尿毒症性脑病 | 慢性肾衰竭、血肌酐/尿素氮显著升高 | 周围神经病变、皮肤瘙痒、贫血 | 血肌酐、尿素氮显著升高;透析后症状可改善;可有扑翼样震颤 |

| 高碳酸血症(CO2麻醉) | 慢阻肺急性加重、通气不足 | 面色红润、多汗、粗痰与呼吸抑制 | 动脉血气:PaCO2↑、呼吸性酸中毒;纠正通气后改善 |

| Wernicke脑病 | 营养不良、酒精依赖、呕吐妊娠 | 三联征:眼肌麻痹/眼震、共济失调、意识障碍 | 静脉补充硫胺素后迅速改善;MRI丘脑、乳头体对称性异常信号 |

| 低血糖脑病 | 胰岛素/口服降糖药过量、营养不良 | 出汗、心悸、抽搐、意识障碍 | 床旁血糖低;静注葡萄糖后快速逆转 |

| 药物/酒精相关 | 苯二氮卓、阿片、乙醇中毒或戒断 | 瞳孔改变、呼吸抑制或高交感 | 药物史阳性;必要时药物筛查;拮抗剂纳洛酮/氟马西尼试验性应用(谨慎) |

治疗

- 总原则:先排查并去除诱因(感染控制、止血与清除肠腔血、通便、纠正低钾/低钠、停用镇静药、纠正脱水/碱中毒/低血糖),并行降氨治疗与营养支持。

- 一般支持

- 中至重度(III–IV级)监护病房管理;气道保护,必要时插管通气;维持循环与肾灌注。

- 严格出入量管理,避免过度利尿;纠正电解质与酸碱紊乱。

- 降氨治疗(核心,考点)

- 首选:乳果糖(或

乳果糖灌肠)。口服初始15–30 mL,每1–2小时一次至首次排便,然后调整为每日2–3次软便为目标;昏迷者:300 mL乳果糖加温水700 mL保留灌肠。 - 利福昔明:与乳果糖联用可缩短恢复、减少复发(常用550 mg,每日2次或400 mg,每日3次)。对反复发作或继发预防尤佳。

- 其他抗菌药(替代):新霉素、甲硝唑(神经/耳肾毒性限制,短期小剂量、慎用)。

- 促进氨代谢:L-鸟氨酸-L-天冬氨酸(LOLA)静滴可降低血氨;必要时补锌(锌缺乏影响尿素循环)。

- 首选:乳果糖(或

- 营养治疗

- 避免长期低蛋白饮食;稳定期建议总能量35–40 kcal/(kg·d),蛋白1.2–1.5 g/(kg·d);急性发作短期可适度减少蛋白,症状改善后尽快恢复。

- 倡导植物蛋白与支链氨基酸(BCAA)配方以改善氮代谢与肌少症。

- 诱因处理要点

- 感染:经验性抗生素覆盖腹水/肺部/尿路,腹水送细菌学。

- 消化道出血:气管保护、内镜止血、去除肠内血(导泻/灌肠),预防再出血;必要时使用血管活性药与抗生素。

- 便秘:乳果糖、聚乙二醇等通便;避免阿片类。

- 低钾/低钠/脱水:静脉补液与电解质纠正,避免快速纠正低钠。

- TIPS相关HE:优化利尿与通便,必要时考虑缩小/关闭分流。

- 特殊情形

- ALF伴高颅压风险:严密颅压监测;甘露醇或高渗盐水控制颅压,避免低通气与低血压;必要时短期镇静、降温;警惕脑疝。

- 药物谨慎:避免苯二氮卓类、阿片类;如必须镇静,选对肝代谢影响较小、短效制剂,最低剂量。

- 复发预防

- 乳果糖长期维持(目标2–3次软便/日)± 利福昔明(强证据减少复发);纠正可逆诱因;防治感染;戒酒。

- TIPS术后高危者可预防性使用利福昔明。

- 肝移植

- 反复或难治性HE、肝功能进行性衰竭(高MELD/Child-Pugh C)或ALF伴III–IV级HE应评估移植;C型HE对预后不良有独立预测价值。

原发性肝癌

病因

- 乙肝(最重要) 、丙肝、酒精、脂肪性肝病、黄曲霉毒素、遗传代谢病。

发病机制

- 慢性炎症与再生导致基因变异、肿瘤发生。

临床表现

- 肝区痛、消瘦乏力、肝大、发热;晚期黄疸、腹水、转移。

| 表现 | 要点/频率 | 临床意义 / 提示 |

|---|---|---|

| 肝区疼痛 | 右上腹持续性胀痛或钝痛(约50%) | 若突然出现剧烈腹痛,提示肝表面癌结节破裂并可能伴大量腹腔出血,需急查影像并准备抢救与止血(输血、介入或手术)。 |

| 肝大 | 最常见体征(≈95%):进行性肝肿大,质地坚硬,表面不规则 | 提示肿瘤累及肝实质或弥漫性病变,应行影像学(US/CT/MRI)评估大小、结节数及浸润范围。 |

| 黄疸 | 多见于晚期,常为阻塞性黄疸;少数为肝细胞性黄疸 | 提示肿瘤压迫/侵犯胆道或广泛肝功能衰竭,需判断梗阻部位并考虑内镜/介入或缓解性引流。 |

| 肝硬化相关征象 | 腹水迅速增加且难治,腹水多为漏出液 | 提示门脉高压或肝功能失代偿,联合肿瘤因素时更易发生难控腹水,需利尿、腹水穿刺及评估肿瘤治疗可行性。 |

| 全身表现 | 进行性消瘦、发热、食欲减退、乏力、营养不良、恶病质 | 反映肿瘤负荷与全身代谢紊乱,需营养支持、对症处理并评估肿瘤治疗与姑息方案。 |

| 伴癌综合征 | 可出现自发性低血糖、红细胞增多;罕见高钙血症、高脂血症、类癌样综合征 | 提示肿瘤分泌活性物质或代谢紊乱,需针对性检测(血糖、电解质、内分泌标志物)并对症纠正,必要时考虑肿瘤切除或系统治疗。 |

辅助检查

- 影像学:动脉期强化、门静脉期洗脱为特征性表现(CT/MRI);AFP升高(>400 μg/L持续升高高度提示)。

- 肝硬化高危人群定期超声+AFP筛查。

| 项目 | 要点 | 临床意义 / 提示 |

|---|---|---|

| 血清学 — AFP | AFP与肿瘤体积呈正相关;排除慢/急性肝炎、妊娠及生殖腺胚胎瘤后,AFP>400 ng/ml 高度提示肝细胞癌;轻度升高需结合影像学与肝功能动态观察。 | 广泛用于普查、辅助诊断、疗效评估及复发监测。单次轻度升高特异性低,应随访或联合影像学判断。 |

| 影像学 — CT | 平扫多为低密度占位,常见晕圈征或中央坏死(大肿瘤);增强时表现为动脉期明显强化,随后快速洗脱、门静脉/延迟期密度低于周围肝实质,即典型的“快进快出”血流动力学特征。 | 增强CT为首选影像学筛查/诊断手段,能检出多数>1 cm 病灶;对小肿瘤或增强不典型者需进一步评估。 |

| 影像学 — 超声 / MRI / 肝动脉造影 | 超声检出率低于CT,适合作为初筛及床旁检查;MRI对约1 cm 左右病灶检出率可>80%,无放射性、可短期重复;选择性肝动脉造影检出率>90%,但为有创检查,适用于增强CT/MRI难以确诊的小病灶。 | 按可得性与病灶大小选择:超声→增强CT/MRI→必要时肝动脉造影。 |

| 病理学 — 肝穿刺活检 | 在超声或CT引导下行细针穿刺并作活组织检查。 | 经影像非典型或需病理确诊时,穿刺活检为确诊肝癌的最可靠方法;注意穿刺风险(出血、种植转移)并权衡指征。 |

诊断和鉴别诊断

- 典型影像可临床诊断;非典型需病理;鉴别:转移瘤、血管瘤、FNH。

治疗

- 分期(如BCLC)指导:手术切除/肝移植/局消融(射频/微波)/TACE;系统治疗(多靶点酪氨酸激酶抑制剂等)。

- 手术治疗

| 要点 | 简明判定/临床要点 | |

|---|---|---|

| 总体原则 | 早期手术切除为首选、最有效的治疗 | 首选早期切除,术前充分评估肝功能、残肝体积与全身状况,选择根治或姑息性切除。 |

| 术前安全性评估 | 评估要点 | 1. 全身情况良好:无明显重要脏器实质性疾病(心、肺、肾等)。 2. 肝功能:Child‑Pugh分级为A;B级经短期保肝治疗恢复至A者可行手术。 3. 备条件医院建议做ICG测试评估肝功能储备。 4. 评估术后残肝体积/功能,确保切除后肝功能能维持生命(必要时行门静脉栓塞等术前准备以增加残肝)。 |

| 根治性切除指征 | 适应证(合并要求) | 1. 无肝外多发转移。 2. 单发微小/小肝癌。 3. 单发向肝外生长的较大或巨大肿瘤:被破坏肝组织<30%,肿瘤包膜完整、周界清楚。 4. 多发但结节≤3且局限于同一段或同一叶内,且术后残肝满足功能要求。 |

| 姑息性切除指征 | 可考虑范围性切除以改善生存/症状 | A. 3–5个多发肿瘤,局限于相邻2–3肝段或半肝,影像示无瘤肝代偿性增大≥50%,可局部切除。 B. 左/右半肝大或巨大肿瘤,边界较清楚,门静脉根部未受侵、对侧肝代偿≥50%可行半肝切除。 C. 肝中央区(中叶或相应段)大/巨大肿瘤,且无瘤肝代偿≥50%。 D. 单段(1段)大/巨大肿瘤可局部切除。 E. 肝门淋巴结转移但原发可切除者亦应切除原发灶并处理淋巴结。 F. 周围脏器受侵犯(结肠、胃、肠系膜或右肾上腺等),若原发可切除,应同时切除受侵犯脏器;单发远处转移(如肺)在可同时切除时亦可合并切除。 |

| 伴癌栓/血管侵犯 | 积极外科处理 | 肝癌合并胆管癌栓、门静脉癌栓和/或下腔静脉癌栓:若癌栓形成时间不长、病人耐受且原发肿瘤可切除,应在允许下同时行肝切除并取出癌栓以尽可能清除病灶并改善预后。 |

- 局部治疗

| 方法 | 操作要点 | 机制 / 效果 | 适应证 & 优势/局限 |

|---|---|---|---|

| 射频消融(RFA) | 超声或CT引导,将电极穿入病灶;需配合温度监控与能量调控以限定有效热场 | 利用射频电流产生热效应使肿瘤组织凝固性坏死,对直径小的病灶灭活率高,边缘烧灼可保证局部控制 | 适应证:单发或多灶、直径≤3 cm 的 肝癌。优点:创伤小、恢复快、可重复;局限:邻近重要器官或大血管处存在热沉效应,需温度监控。 |

| 微波消融 | 超声或CT引导,插入微波天线,按计划能量与时间消融;建议监测热场 | 以微波场使组织快速升温并广域凝固坏死,消融效率一般高于RFA,对靠近大血管的病灶热沉影响较小 | 适应证:直径≤3 cm 的 肝癌 或较大病灶需更大消融域者。优点:消融速度快、範围可大;局限:需严格能量/时间控制,可能需更复杂的设备与温控。 |

| 经皮瘤内注射无水酒精(PEI) | 在B超或CT指导下,将无水酒精直接注入肿瘤实质,通常分次注射以覆盖病灶 | 酒精引起肿瘤细胞脱水、变性并致凝固性坏死,对小而明确包膜的病灶有效 | 适应证:直径≤3 cm 的结节型 肝癌、或不能耐受消融的患者。优点:设备简单、费用低;局限:易出现不均匀分布,复发率高于消融,通常需多次治疗。 |

| 肝动脉栓塞(TAE) | 通过肿瘤供应动脉注入栓塞剂(可单纯栓塞或结合化疗—TACE),在影像下选择性栓塞供血分支 | 阻断肿瘤血供导致缺血性坏死,并可在栓塞物或联合化疗作用下缩小肿瘤或缓解症状 | 适应证:中晚期不可切除或多灶性 肝癌、作为肿瘤负荷控制或围手术期下转治疗。优点:创伤小、可重复、适用于广泛病灶;局限:非根治性,需多次治疗,可能造成肝功能短期波动。 |

肝脏转移瘤

病因

- 消化道肿瘤(结直肠癌最常见)、胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌等转移至肝。

发病机制

- 门静脉或肝动脉途径转移,多灶。

临床表现

- 肝大、疼痛、体重下降,肝功能较晚受损。

辅助检查

- 影像:多发占位,边界不清,环形强化常见;原发灶筛查(结肠镜、胃镜、胸部影像、乳腺评估)。

- 肿瘤标志物对应原发(CEA升高见于结直肠癌)。

诊断和鉴别诊断

- 明确原发灶;与肝细胞癌鉴别见表。

治疗

- 以全身治疗与转移灶局部治疗为主:结直肠癌肝转移可行肝切除/消融(可治愈机会),新辅助/转化化疗;其他原发依据指南综合治疗。

急性化脓性腹膜炎

病因

- 按来源分

- 继发性腹膜炎(最常见):消化道穿孔或感染扩散

- 消化性溃疡穿孔(成人弥漫性腹膜炎最常见原因)

- 阑尾穿孔/坏疽、结肠憩室穿孔、肠坏死穿孔(绞窄性肠梗阻、肠扭转)、结肠肿瘤穿孔

- 外伤、术后吻合口瘘/穿孔

- 胆囊坏疽穿孔、急性胰腺炎并发感染坏死破入腹腔

- 妇科:输卵管卵巢脓肿破裂、产褥感染向腹膜蔓延

- 原发性(自发性)腹膜炎:多见于肝硬化腹水、肾病综合征、免疫抑制者,常为单一革兰阴性杆菌(如大肠埃希菌)

- 继发性腹膜炎(最常见):消化道穿孔或感染扩散

- 常见病原谱:肠杆菌科(大肠埃希菌、克雷伯菌)+ 厌氧菌(脆弱类杆菌),医院相关或术后可见耐药菌;高风险人群可并发真菌感染(念珠菌)

发病机制

- 腔内污染(胃肠液/胆汁/粪便/脓液)刺激腹膜→炎症级联→毛细血管通透性↑→大量渗出与第三间隙丢失→低血容量/休克

- 细菌与毒素→全身炎症反应→脓毒症/脓毒性休克

- 肠麻痹→肠胀气、细菌易位与毒素吸收加重中毒

临床表现

- 全腹持续性剧痛,伴腹膜刺激征(压痛、反跳痛、肌紧张“板状腹”)

- 起病方式:穿孔常骤起刀割样痛;阑尾炎扩散则先局限后弥漫

- 发热、寒战、心动过速;重者意识障碍、少尿/无尿

- 恶心、呕吐,肠鸣音多减弱或消失(肠麻痹)

- 直肠/阴道检查可诱发局部压痛;肝硬化SBP体征常不典型

辅助检查

- 实验室:WBC↑或严重感染时WBC↓,中性粒↑;CRP、降钙素原↑;乳酸↑提示组织低灌注;电解质/酸碱紊乱常见

- 影像学

- 立位胸腹片:双侧膈下游离气腹支持中空脏器穿孔

- 增强CT(成人首选定位与病因评估):见腹腔游离气、肠壁缺损/外渗、肠系膜脂肪浸润、脓腔/积液定位

- 超声:床旁评估腹水/脓腔,导引穿刺

- 腹腔穿刺:抽出浑浊脓性液体;腹水多形核白细胞(PMN)≥250×10^6/L支持感染;送培养明确病原

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点:典型腹膜刺激征 + 影像学(游离气腹/脓腔) ± 腹腔穿刺阳性;伴脓毒症表现

- 鉴别:急性胰腺炎(血/尿淀粉酶、脂肪酶↑)、穿孔未广泛污染的局限性炎症、胆囊炎/肝脓肿破前、妇科急腹症(异位妊娠破裂、卵巢囊肿蒂扭转)、泌尿系结石等

| 项目 | 急性化脓性腹膜炎 | 肠梗阻 | 阑尾炎 |

|---|---|---|---|

| 疼痛 | 持续性全腹痛,迅速加重;咳嗽/体位改变痛加剧 | 阵发性绞痛为主,绞窄转持续剧痛 | 迁移性右下腹痛(脐周→麦氏点) |

| 体征 | 腹膜刺激征三联:压痛、反跳痛、板样腹;肠鸣音多消失 | 腹胀、肠型波;早期肠鸣音亢进伴金属音,晚期减弱 | 麦氏点压痛、反跳痛、Rovsing/腰大肌/闭孔内肌征 |

| 呕吐/排气 | 可有呕吐,常伴停止排气(肠麻痹) | 高位呕吐早;停止排气排便(完全性) | 多为恶心呕吐;早期不一定停止排气 |

| 发热/白细胞 | 发热显著,WBC↑/PCT↑,重者脓毒症 | 轻中度发热;绞窄/坏死时WBC↑、乳酸↑ | 低中度发热,WBC↑、CRP↑ |

| X线/CT | 立位片膈下游离气腹;CT示穿孔/脓腔 | 平片阶梯样气液平、咖啡豆征(扭转);CT见梗阻点/旋涡征 | 超声阑尾>6mm不可压;CT显示阑尾增粗、周围渗出 |

| 常见病因 | 消化性溃疡穿孔、阑尾穿孔、结肠穿孔、胆囊坏疽等 | 术后粘连(成人)、疝嵌顿、肿瘤、扭转、套叠 | 阑尾腔梗阻(粪石最常见)、感染 |

| 首要处理 | 复苏+广谱抗生素+尽早控源(手术/引流) | 禁食、胃管减压、补液纠正,排除绞窄 | 早期腹腔镜阑尾切除;并发症时冲洗引流 |

| 手术指征 | 多数需紧急手术(SBP除外) | 绞窄/闭袢、完全梗阻无效、穿孔/休克 | 化脓性/坏疽/穿孔或症状进行性加重 |

| “最”考点 | 成人弥漫性腹膜炎最常见病因:消化性溃疡穿孔 | 成人小肠梗阻最常见病因:术后粘连;成人大肠梗阻肿瘤最多 | 急性腹痛中最常见急腹症之一;典型迁移痛 |

治疗

- 复苏与支持(优先于手术的第一要务):快速晶体液复苏(约30 mL/kg),氧疗/必要时血流动力学监测与升压药,置胃管减压、导尿监测尿量,纠正电解质/酸碱,早期营养支持

- 经验性广谱抗菌(尽早使用,送培养后调整)

- 社区获得:第三代头孢(头孢曲松/头孢噻肟)+甲硝唑;或哌拉西林/他唑巴坦

- 医院获得或重症/ESBL高风险:碳青霉烯(如美罗培南)±抗真菌(高危人群)

- 感染源控制(越早越好,一般≤6小时)

- 胃/十二指肠穿孔:修补+大网膜补片(Graham补片)+冲洗引流

- 阑尾穿孔:阑尾切除+腹腔冲洗引流

- 结肠穿孔/坏死:病变段切除 ± 造口(如Hartmann手术)

- 盆腔脓肿:经皮/腔内引流或手术引流

- SBP:以第三代头孢为主,无需手术;肝硬化伴肾功能风险者加用白蛋白

- 其他:镇痛、抑酸、DVT预防、血糖管理、ICU监护(重症)

肠梗阻

病因

- 机械性梗阻(最常见)

- 术后粘连(成人最常见)、疝嵌顿、肿瘤(成人大肠梗阻最常见)、肠扭转(乙状结肠/盲肠)、肠套叠、炎性狭窄(克罗恩病/肠结核)、粪石/异物、胆石性肠梗阻等

- 动力性(非机械性)梗阻

- 麻痹性(术后、腹膜炎、低钾、脓毒症、药物如阿片/抗胆碱)

- 痉挛性(铅中毒、蛔虫等)

- 危重类型:绞窄性梗阻/闭袢性梗阻(静脉回流受阻→动脉供血↓→肠坏死/穿孔)

发病机制

- 阻塞近端积气积液→腔内压↑→水电解质丢失→脱水、代谢性碱中毒(高位)或酸中毒(缺血)

- 绞窄时肠壁缺血坏死→细菌移位、毒素吸收→腹膜炎与脓毒症

临床表现

- 腹痛:机械性多为阵发性绞痛;绞窄转为持续性剧痛

- 呕吐:高位早且频繁;低位晚

- 腹胀:低位明显;可见肠型波

- 停止排气、排便(完全性梗阻)

- 体征:脱水貌;早期肠鸣音亢进伴金属音,晚期或麻痹性减弱/消失;警惕腹膜刺激征(提示绞窄/穿孔)

辅助检查

- 实验室:血浓缩、低钾/低氯、酸碱紊乱;炎症升高提示缺血或并发感染;乳酸↑警惕肠缺血

- 影像学

- 立位/侧卧位腹部X线:小肠阶梯样气液平面,Kerckring皱襞贯穿肠腔;大肠结肠袋征、近端扩张;乙状扭转“咖啡豆征”

- 腹部增强CT(成人首选):明确梗阻部位/原因与是否绞窄(肠壁强化减弱、肠系膜“旋涡征”、闭袢征、腹水、肠壁气肿)

- 超声:小儿肠套叠“靶征”、肠扭转提示;妊娠期有价值

- 水溶性造影(泛影葡胺):诊断定位并可促进黏连性小肠梗阻缓解

诊断和鉴别诊断

- 诊断:四大症状(腹痛、呕吐、腹胀、停止排气排便)+ 影像学

- 鉴别:麻痹性肠梗阻(全肠气胀、肠鸣音减弱、无明确机械性“梗阻点”)、急性胃肠炎、急性胰腺炎、胆绞痛/胆囊炎

治疗

- 一般处理:禁食、胃肠减压(置胃管)、积极补液与电解质纠正、尿量监测、镇痛/解痉、必要时抗生素

- 保守治疗指征:无绞窄/无腹膜炎征;黏连性小肠梗阻多数先保守(24–72小时观察),配合水溶性造影

- 手术指征(满足其一即可考虑)

- 绞窄性梗阻或怀疑肠缺血/坏死(持续性剧痛、腹膜刺激征、发热、WBC↑、乳酸↑、CT提示缺血)

- 完全性机械性梗阻保守治疗无效(一般24–48小时)

- 嵌顿疝不能回纳、肿瘤性闭塞、闭袢性梗阻、进行性结肠扩张(盲肠>12 cm)、穿孔/休克

- 手术方式:松解粘连、疝复位并修补、肠扭转复位/切除、肠切除吻合或造口;乙状结肠扭转先内镜减压复位,复发/坏死再手术;小儿肠套叠首选空气/对比剂灌肠复位

阑尾炎

病因

- 阑尾腔梗阻:阑尾粪石(最常见)、淋巴滤泡增生(儿童/青少年)、寄生虫(蛔虫)、异物、肿瘤(阑尾黏液性肿瘤等)

- 感染病原:肠杆菌科与厌氧菌混合感染(大肠埃希菌、脆弱类杆菌等)

发病机制

- 梗阻→分泌物潴留与腔压↑→静脉回流受阻→黏膜缺血坏死→细菌繁殖与化脓→坏疽穿孔→阑尾周围脓肿或弥漫性腹膜炎

临床表现

- 典型迁移性右下腹痛:脐周/上腹隐痛→数小时内转移至右下腹(麦氏点),痛感加剧并固定

- 恶心、呕吐、食欲减退;低热或中度发热

- 体征:麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张;Rovsing征(压左下腹右下腹痛)、腰大肌试验(阑尾在盲肠后位)、闭孔内肌试验(盆位阑尾)

| 体征 | 操作要点 | 临床意义 / 建议 |

|---|---|---|

| 结肠充气试验(Rovsing 征) | 左下腹施加深压并向上推或以掌根快速由左下向左上扫压(即对左降结肠加压),同时询问或触诊右下腹痛点。 | 若左下腹压迫引出右下腹疼痛即为阳性,提示< strong>阑尾炎(尤其为传导性或腹膜刺激所致的反射性疼痛)。单独敏感性低,应与压痛、反跳痛、白细胞计数和影像学(超声/CT)联合判断。对儿童和肥胖患者准确性下降;若左侧结肠病变存在则可产生假阳性。 |

| 腰大肌(Psoas)试验 | 被检查者仰卧,检查者一手固定对侧大转子,令患侧髋关节被动伸直(或要求患者在侧卧/仰卧做抵抗性髋屈曲)。观察或询问是否加重右下腹疼痛。 | 髋伸或抵抗性屈髋诱发或加重右下腹痛为阳性,提示< strong>后位/回盲或旁盲袋阑尾(靠近腰大肌)刺激或炎性浸润。同样非特异,阳性提示阑尾位于后腹膜侧或伴深部腹膜刺激;阴性不能排除阑尾炎。注意髋关节病变可导致假阳性。 |

| 闭孔内肌(Obturator)征 | 患者仰卧,髋屈曲90°,膝屈曲;检查者握住踝部将髋做内旋(将小腿向外推使股的内收/内旋牵拉闭孔内肌)。观察或询问腹股沟/盆腔及右下腹疼痛是否加重。 | 髋内旋诱发腹股沟或右下腹疼痛为阳性,提示盆腔位阑尾或闭孔内肌被炎性刺激。对怀疑盆腔或女性生殖器源性疼痛时特别有参考价值。与盆腔炎症、髋周围病变鉴别。 |

- 并发症

| 并发症 | 特征性表现 | 诊断与处理要点 |

|---|---|---|

| 腹腔脓肿 | 表现为腹胀(麻痹性肠梗阻样)、触及压痛性肿块、全身感染中毒体征,可伴发热、白细胞增高。 | 超声可协助诊断。一经确诊优先行超声引导下穿刺抽脓、冲洗或置管引流;必要时切开外科引流。非手术保守治愈后复发率高,建议在病情稳定约3个月后择期行阑尾切除。 |

| 内、外瘘形成 | 脓肿向肠腔、膀胱、阴道或腹壁穿破,出现瘘口或脓液经瘘管排出,可伴局部炎性征象与持续感染。 | 若怀疑瘘管走行,行X线钡剂造影或经外瘘管置管造影明确通路。控制感染、适时引流后,根据瘘口位置与全身情况决定外科修复或择期阑尾切除。 |

| 化脓性门静脉炎 | 表现为寒战、高热、肝大、剑突下压痛,可能出现轻度黄疸,并可并发细菌性肝脓肿。 | 应尽早行阑尾切除并给予大剂量、广谱抗生素,对合并肝脓肿者按影像学指导行引流或穿刺治疗,并密切监测肝功能与感染指标。 |

- 特殊人群:儿童症状不典型但穿孔率高;老年表现轻易漏诊;妊娠中晚期阑尾位置偏移、体征上移

| 项目 | 小儿阑尾炎 | 老年阑尾炎 | 妊娠阑尾炎 | 慢性阑尾炎 |

|---|---|---|---|---|

| 主诉 | 无典型主诉 | 不强烈 | 不强烈 | 经常性右下腹痛 |

| 临床症状 | 不典型 | 不典型 | 不明显 | 可轻可重,病程反复 |

| 穿孔率 | 高 | 高 | 穿孔后不易包裹局限 | 不高 |

| 体征 | 体征不明显 | 体征不明显 | 体征不明显 | 阑尾部位局限性固定压痛 |

| 死亡率 | 高 | 高 | 可造成母子危险 | 不高 |

| 并发症 | 多 | 多 | 较多 | 不多 |

| 感染扩散 | 易扩散 | 易扩散 | 易扩散 | 不易扩散 |

| 治疗原则 | 早期手术 | 及时手术 | 早期手术(注意母体安全) | 手术切除阑尾 |

辅助检查

- 实验室:WBC与中性粒↑、CRP↑;尿常规排除泌尿系疾病

- 影像学

- 超声(首选于儿童、育龄女性/妊娠):阑尾内径>6 mm、壁厚>2 mm、不可压、周围脂肪浸润/游离液、阑尾粪石

- 增强CT(成人不典型或需评估并发症时首选):敏感性高,可见阑尾增粗、壁强化、周围渗出、脓肿/穿孔征象

- MRI:妊娠期可选

- 评分系统:MANTRELS/Alvarado评分 ≥7 分提示高度可能

诊断和鉴别诊断

- 诊断:典型病史与体征 + 实验室 + 影像学

- 鉴别:急性胃肠炎、右侧输尿管结石、回盲部克罗恩病、耶尔森菌肠炎、妇科急腹症(异位妊娠破裂、卵巢囊肿蒂扭转、输卵管卵巢炎)

治疗

- 首选手术阑尾切除(腹腔镜优先):单纯性/化脓性均推荐早期手术

- 抗菌药物:术前预防性或治疗性覆盖肠杆菌+厌氧菌(如二/三代头孢+甲硝唑,或哌拉西林/他唑巴坦)

- 并发症处理

- 坏疽/穿孔并弥漫性腹膜炎:紧急手术+腹腔冲洗引流

- 阑尾周围脓肿(>3 cm或症状明显):经皮引流+抗生素,炎症消退后6–8周择期阑尾切除

- 非手术方案:严格选择的早期单纯性阑尾炎可短期抗生素保守(复发风险存在),需密切随访

结肠癌

病因

- 遗传与家族史

- 家族性腺瘤性息肉病(APC基因突变,外显率高,几乎必然癌变)

- 遗传性非息肉病性结直肠癌(林奇综合征):错配修复基因(MLH1、MSH2、MSH6、PMS2)突变,多灶、多原发、右半结肠多见,合并子宫内膜癌等风险高

- 腺瘤-癌序列

- 腺瘤性息肉(管状、绒毛、管绒毛),越大、绒毛化或伴高级别上皮内瘤变,癌变风险越高

- 锯齿样病变(锯齿状腺瘤/息肉),与BRAF突变、CpG岛甲基化相关

- 炎症性肠病:溃疡性结肠炎病程>8–10年,累及范围广、伴原发硬化性胆管炎者癌变风险更高

- 生活方式与环境:高脂低纤维饮食、红肉/加工肉摄入多、肥胖、2型糖尿病、吸烟饮酒、久坐少动

- 其他:胆道手术后胆汁酸改变、放射暴露、腺瘤/息肉病史未规范随访

病理

参考《病理学——结直肠癌》

- 大体分型

| 病理类型 | 特点 | 好发部位及临床表现 |

|---|---|---|

| 浸润型 | 向肠壁深层生长并向周围浸润,是结肠癌常见类型(约占50%) | 沿肠壁浸润,容易引起肠腔狭窄和肠梗阻,多发生于左半结肠 |

| 隆起型 | 肿瘤向肠腔内生长 | 好发于右半结肠,特别是盲肠 |

| 溃疡型 | (表格中未详细描述特点) | (表格中未详细描述好发部位) |

- TNM分期

| TNM分期系统 | |

|---|---|

| T(原发肿瘤) | T₀:无原发肿瘤证据 Tis:原位癌 T₁:肿瘤侵及黏膜下层 T₂:侵及黏膜肌层 T₃:穿透肌层至浆膜下或侵犯无腹膜覆盖的结直肠旁组织 T₄:穿透脏腹膜或侵及其他脏器或组织 |

| N(区域淋巴结) | Nx:区域淋巴结无法评价 N₀:无区域淋巴结转移 N₁:1~3个区域淋巴结转移 N₂:≥4个区域淋巴结转移 |

| M(远处转移) | Mx:无法估计远处转移 M₀:无远处转移 M₁:有远处转移 |

- TNM分期与临床预后

| 临床分期 | TNM分期关系 | 5年生存率 | 备注 |

|---|---|---|---|

| I期 | T₁₋₂N₀M₀ | >93% | 早期,预后最佳 |

| II期 | IIA期:T₃N₀M₀ | 80% | 局部进展期 |

| IIB期:T₄N₀M₀ | |||

| III期 | IIIA期:T₁₋₂N₁M₀ | 60% | 区域淋巴结转移 |

| IIIB期:T₃₋₄N₁M₀ | |||

| IIIC期:任何T、N₂M₀ | |||

| IV期 | 任何T、任何N、M₁ | 根治术后30% 姑息术后8% | 远处转移期 |

发病机制

- 经典腺瘤-癌通路:APC失活→KRAS激活→SMAD4/DCC异常→TP53失活,逐步从腺瘤进展为浸润癌

- 锯齿状通路:BRAF突变、CIMP(CpG岛甲基化表型)、MSI(高微卫星不稳定)相关

- 炎症-癌变:慢性炎症导致氧化应激、表观遗传改变促癌

临床表现

- 右半结肠癌(盲肠、升结肠):

- 隐匿起病,慢性失血致缺铁性贫血(乏力、心悸、面色苍白)

- 右下腹隐痛/腹胀、消瘦,黑便或暗红便,肿块较易触及

- 左半结肠癌(降结肠、乙状结肠):

- 排便习惯改变(便秘/腹泻交替)、黏液血便

- 狭窄性病变多,低位肠梗阻更常见(腹胀、呕吐、停止排气排便)

- 并发症:出血、肠梗阻、穿孔、肿瘤相关贫血与恶病质

| 右侧结肠癌 | 左侧结肠癌 | 直肠癌 | |

|---|---|---|---|

| 肿块性质 | 隆起型多见 | 浸润型多见 | 溃疡型多见(50%以上) |

| 发生转移 | 晚 | 早 | 早 |

| 腹部肿块 | 可有 | 较少扪及,偶尔肛诊可及 | 无 |

| 全身症状 | 重 | 轻 | 少见(晚期可有) |

| 贫血 | 多 | 少见 | 少见 |

| 大便潜血 | 无 | 多有 | 阳性 |

| 肠梗阻 | 多 | 常有 | 可有 |

| 手术方式 | 无 | 二期手术为主 | 有肠梗阻二期手术,无则一期 |

辅助检查

- 筛查:粪便免疫化学试验(FIT)/粪便潜血(FOBT);粪便DNA检测(适合部分人群)

- 结肠镜+活检为确诊金标准(术前应尽量检查至盲肠,排除同步多发灶)

- 影像分期:增强CT(胸/腹/盆)评估T/N/M;可加肝MRI明确肝转移;疑难时PET-CT

- 实验室:CEA、CA19-9(监测与预后评估);MSI/MMR状态(指导免疫治疗与遗传评估);RAS/BRAF突变(指导靶向)

- 对肠腔评估受限者:CT结肠成像;不耐受内镜者可选钡剂灌肠(已少用)

诊断和鉴别诊断

- 诊断:病史+体征+结肠镜活检病理;分期按AJCC TNM(建议清扫淋巴结≥12枚)

- 鉴别诊断:肠结核、克罗恩病、缺血性结肠炎、结肠息肉/憩室病、放射性肠炎、阿米巴痢疾等

治疗

- 手术(根治性切除+区域淋巴结清扫为首选)

- 右半结肠癌行右半结肠切除术;左半/乙状结肠癌行左半/乙状结肠切除术;D2清扫(≥12枚淋巴结)

- 梗阻处理:右半倾向分期或一期切除吻合;左半梗阻可放置金属支架“桥接”手术或行Hartmann术

- 放化疗:结肠癌一般不常规放疗;II期高危与III期行辅助化疗(FOLFOX/CAPOX 3–6月)

- 晚期/转移性:全身化疗(FOLFOX/FOLFIRI/CAPEOX),贝伐珠单抗;RAS野生型左半者可加抗EGFR单抗(西妥昔单抗/帕尼);MSI‑H/dMMR者优选免疫治疗(PD‑1抑制剂)

- 寡转移(肝/肺)可手术或消融/转化治疗;肝为最常见远处转移部位

- 随访:CEA、肠镜、影像定期监测(术后第2年内密集)

直肠癌

病因

- 同结肠癌(遗传、腺瘤-癌序列、炎症性肠病、生活方式)

- 解剖学特殊:位于骨盆腔、系膜直肠筋膜(TME筋膜)包裹,易发生局部复发

发病机制

- 与结肠癌类似(APC→KRAS→TP53通路;BRAF/CIMP/MSI通路)

- 淋巴通路:直肠旁→上直肠动脉→肠系膜下→腹主动脉旁;低位可侧方(内髂/闭孔)转移

临床表现

- 黏液血便、排便习惯改变、里急后重,便细如铅笔样

- 下段肿瘤可见鲜红便血,伴肛门坠胀

- 直肠指诊可触肿物(质硬、表面不平、易出血),判断与齿状线距离、活动度

- 并发:梗阻、穿孔、肛周脓肿样感染、局部复发与远处转移(肝最常见,低位相对肺转移比例增高)

辅助检查

- 直肠指诊+肠镜活检为确诊基础

- 盆腔MRI为临床分期首选(评估T分期、系膜筋膜CRM、外周神经血管侵犯、侧方淋巴结)

- 直肠超声评估早期T1–T2

- 分子检测:CEA、MSI/MMR、RAS/BRAF检测

| 检查方法 | 特点及临床应用 | 备注 |

|---|---|---|

| 大便潜血 | 大规模普查或高危人群的初筛方法。阳性者再作进一步检查 | 初筛工具 |

| 癌胚抗原(CEA) | 不能用于早期诊断,因为仅45%的结直肠癌病人初诊时CEA升高 | 监测指标 |

| 血清CEA水平与肿瘤分期正相关,主要用于评估肿瘤负荷、监测术后复发 | ||

| 糖类抗原19-9(CA19-9) | 约30%的直肠癌病人血清CA19-9升高,其临床意义与CEA相似 | 辅助监测指标 |

| 内镜检查 | 分为肛门镜、乙状结肠镜、结肠镜,可明确诊断,为首选检查 | 首选检查 |

- 胸/腹/盆增强CT评估远处转移

| 腔内超声 | 对T分期的敏感性为81%~96%,特异性为91%~98% |

| MRI检查 | 可评估肿瘤浸润肠壁的深度、淋巴结是否转移、直肠系膜筋膜是否受累 |

| CT检查 | 可评估肝、肺是否有远处转移 |

| PET-CT | 常用于已有淋巴结转移的结直肠癌、术后检查怀疑复发转移 |

| 腹部B超 | 结、直肠癌手术时10%~15%同时存在肝转移,故腹部B超应作为常规检查 |

诊断和鉴别诊断

- 诊断:病理+分期影像(MRI决定是否新辅助治疗与保肛可行性)

- 鉴别:直肠良性肿瘤、溃疡性直肠炎、痔、肛裂、直肠息肉/脱垂、放射性直肠炎、结核/克罗恩

治疗

- 局部早期(cT1N0,良分化、❤️ cm、占周径<1/3、无脉管神经侵犯):经肛局部切除/TEM/TAMIS

- 可切除分期(中高危cT3–4或N+):长程新辅助放化疗(或短程放疗)→TME根治→辅助化疗

- 手术方式(依据肿瘤距肛缘与括约肌受累)

- 前切除术(Dixon):中上段直肠,TME全系膜直肠切除,尽量保肛

- 超低位前切除/经肛吻合:低位病变,评估远端安全切缘(通常≥1–2 cm)与功能

- Miles腹会阴联合直肠癌根治术:累及括约肌/间隙或保肛困难者

- 侧方淋巴结:影像高度可疑者考虑清扫(地区策略差异)

- 转移/晚期:同结肠癌的化疗、靶向、免疫;寡转移灶积极局部治疗

- 特殊:部分患者新辅助后达到临床完全缓解,可行“密切随访而非立即手术”(严格选择)

肛裂

病因

- 便秘硬便损伤为最常见诱因;也见于腹泻、产后、肛交、外伤

- 肛管高压与内括约肌痉挛导致局部缺血,裂口难愈合

- 非典型/继发性:多发、前正中位(女性较多)或侧位裂口,考虑克罗恩病、结核、梅毒、艾滋等

发病机制

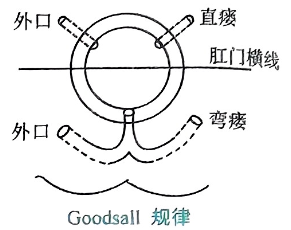

- 齿状线以下皮肤/黏膜线近端的线形裂口,后正中位最常见

- 急性期表浅新鲜;慢性期形成哨兵痣(外侧皮赘)、肛乳头肥大、内括约肌纤维暴露,可伴裂窝

临床表现

- 排便时撕裂样疼痛,便后剧痛可持续数十分钟至数小时

- 少量鲜血(厕纸带血/滴血),畏便、便秘加重形成恶性循环

- 体检:牵开痛明显,见线形裂口;指诊/肛镜常因疼痛受限

辅助检查

- 典型者多不需特殊检查;非典型/顽固复发需行肠镜排除炎症性肠病、肿瘤、感染等

诊断和鉴别诊断

- 依据典型“三联征”:撕裂样痛 + 便后痛持续 + 少量鲜血;慢性期伴哨兵痣/乳头肥大

- 鉴别:痔(无明显剧痛,多为无痛性便后鲜血)、肛周脓肿(红肿热痛、发热)、肛瘘、直肠癌、炎症性肠病肛周病变

| 部位/项目 | 痔(hemorrhoids) | 肛裂(anal fissure) |

|---|---|---|

| 好发部位 | 内痔好发于肛管钟状位 3、7、11点(直肠下段静脉丛处)。 | 好发于钟状位 6点,次见于12点,侧方少见。 |

| 病史 | 常伴习惯性便秘,排便用力或久坐相关。 | 常伴习惯性便秘,排便硬便或剧烈用力诱发。 |

| 便血 | 无痛性、间歇性,排便后鲜血(常滴血或溅血)。 | 排便少量滴鲜血,血量通常少且伴疼痛。 |

| 疼痛 | 一般无剧痛;血栓性外痔或继发感染可出现剧痛。 | 排便时及排便后剧烈疼痛(常为短暂剧痛后缓解,部分病例疼痛可持续数小时);伴有痉挛性肛门痛。 |

| 肛门体征 | 可触及或目视见痔核(内/外痔或混合痔),外痔可见肿块、血栓。 | 可见或触及肛裂、肛乳头肥大、肛周皱襞改变;慢性可形成肛裂—肛乳头—肛裂三联征。 |

| 治疗要点 | 保守:通便、坐浴、局部注射、外用药、红外线凝固、胶圈套扎等。严重或反复:手术切除/痔上粘膜切除等。 | 非手术首选:坐浴、润便、局部药物(硝酸酯类/局部麻醉)、必要时扩肛。手术:肛裂切除、肛管括约肌局部切断(内括约肌部分切开)等用于慢性或顽固病例。 |

治疗

- 保守为一线:软化大便(纤维+水+渗透性泻剂)、温水坐浴、局部麻醉/消炎药膏

- 降压/促愈:外用硝酸甘油、钙通道阻滞剂(硝苯地平/地尔硫卓)、肉毒毒素注射(放松内括约肌)

- 手术:外侧内括约肌切开术(LIS)为金标准(顽固/复发、慢性期指征明确);注意避免括约肌损伤致失禁风险

- 合并裂窝/哨兵痣可同时切除;女性产后/前位裂注意个体化

直肠肛管周围脓肿

肛周脓肿是指肛管直肠周围软组织或其间隙发生的急性化脓性感染,并形成脓肿,是肛管直肠周围脓肿的简称。脓肿若治疗不及时或方法不恰当,易向深部组织蔓延或自行破溃后形成肛瘘。常见的致病菌有大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、链球菌和铜绿假单胞菌。

病因

- 肛隐窝-肛腺感染为主(腺体位于内外括约肌之间,感染沿间隙扩散)

- 诱因:便秘/腹泻、肛裂、肛交、糖尿病、免疫抑制、克罗恩病等

发病机制

- 感染经括约肌间隙向多方向扩散,形成不同部位脓肿:皮下、黏膜下、括约肌间、坐骨肛窝、肛上间隙、盆直肠间隙

- 脓肿破溃或切开后形成肛瘘(约30%–50%)

临床表现

- 肛周红肿热痛,局部隆起、压痛,波动感;行走/坐位痛加重

- 深部脓肿:发热寒战、全身中毒症状明显,局部体征不著,直肠指诊压痛、括约肌紧张

- 糖尿病/免疫低下者进展快,警惕坏死性筋膜炎

| 项目 | 肛周皮下脓肿 | 坐骨直肠窝脓肿 | 骨盆直肠间隙脓肿 |

|---|---|---|---|

| 发生率 | 最常见 | 较常见 | 较少见 |

| 发病机制 | 肛腺感染向下达肛周皮下形成 | 肛腺感染穿过外括约肌向外扩散到坐骨直肠管间隙而形成 | 坐骨直肠间隙脓肿向上穿破肛提肌进入骨盆直肠间隙 |

| 脓肿特点 | 位置表浅,一般不大 | 位置较深,较大(约60~90ml) | 位置更深,较大 |

| 局部症状 | 局部症状明显,呈肛周持续性跳痛 | 局部症状明显,呈持续性跳痛;排尿困难,可有里急后重 | 局部症状不明显,直肠坠胀感、便意不尽,排尿困难 |

| 全身症状 | 全身中毒症状不明显 | 全身中毒症状明显 | 全身中毒症状明显 |

| 体检 | 局部红肿、硬结、压痛;脓肿形成时有波动感 | 患侧肛门红肿,双臀不对称;肛诊有深压痛、波动感 | 会阴部正常;直肠壁触痛性肿块,波动感 |

| 诊断穿刺 | 可抽出脓液 | 可抽出脓液 | 抽出脓液可确诊 |

| 注意 | ① 肛周皮下脓肿局部症状重,全身症状轻。骨盆直肠间隙脓肿局部症状轻,全身症状重。 ② 坐骨直肠窝脓肿局部症状和全身症状均重。 | ||

辅助检查

- 血常规、炎症标志物

- 影像:肛周超声/盆底MRI有助于定位深部或复发性脓肿、评估括约肌关系

- 必要时培养以指导抗生素

诊断和鉴别诊断

- 诊断:典型临床表现+体检;深部依赖影像

- 鉴别:血栓性外痔(突发疼痛、紫蓝色结节)、肛裂、蜂窝织炎、肿瘤继发感染

治疗

- 切开引流是首选且应尽早实施(“不切不消”)

- 选择最低、最短路径,避免损伤括约肌,确保引流通畅;高位/复杂者在麻醉下行充分引流

- 抗生素:不能替代手术,仅用于合并蜂窝织炎、糖尿病、心瓣病/假体、免疫抑制、播散性感染或深部脓肿

- 术后:坐浴、换药、血糖控制;警惕肛瘘形成并后期评估处理

痔

病因

- 肛垫理论:正常肛垫(血管、结缔组织、平滑肌)下移与充血扩张导致症状

- 静脉回流障碍:久坐、妊娠、便秘/腹泻反复、用力排便、前列腺增生等增加肛垫压力

- 类型:内痔(齿状线上)、外痔(齿状线下)、混合痔

发病机制

-

内痔:上痔静脉丛扩张、肛垫下移,易出血和脱垂

-

外痔:下痔静脉丛扩张或血栓性外痔形成急性疼痛性结节

-

混合痔:内外痔同时存在,环状脱垂可见

临床表现

- 内痔:无痛性便后鲜血(滴血/喷射),反复脱垂(按度分型:I度出血无脱垂;II度脱出可自还;III度需手法还纳;IV度长期脱垂不能还纳)

| 内痔分度 | 临床特点(简明) |

|---|---|

| I度 | 便时带血、滴血,便后出血可自行停止,无痔核脱出。 |

| II度 | 排便时痔核脱出,便后可自行回纳,可伴少量出血或黏液分泌。 |

| III度 | 排便或久站、用力时痔核脱出,需手指回纳,常伴肿胀、疼痛或出血。 |

| IV度 | 痔核长期脱出且不能回纳或回纳后再次脱出,常伴持续疼痛、出血或血栓形成。 |

- 外痔:肛缘肿痛、异物感;血栓性外痔为突发剧痛的紫蓝色结节

- 混合痔:出血+脱垂+疼痛/不适

辅助检查

- 肛诊、肛镜;反复出血或贫血者需全肠镜排除结直肠肿瘤

诊断和鉴别诊断

- 依据症状、体征与肛镜

- 鉴别:肛裂(剧痛与少量鲜血)、肛周脓肿(红肿热痛+发热)、直肠癌/息肉(排便习惯改变、黏液血便)、直肠脱垂、炎症性肠病

| 疾病 | 特征性表现 | 首选检查/处理 |

|---|---|---|

| 肛裂 | 排便时撕裂样痛+便后持续痛,少量鲜血;后正中位最常见;慢性期见哨兵痣/乳头肥大 | 典型者临床诊断;先保守(软便、坐浴、硝酸甘油/钙拮抗剂),顽固者行外侧内括约肌切开 |

| 内痔 | 无痛性便后鲜血;反复脱垂分度I–IV;多无明显疼痛 | 肛镜评估分度;I–II度橡皮圈结扎/硬化;III–IV度或反复出血行痔切 |

| 血栓性外痔 | 突发剧痛,肛缘紫蓝色结节,触痛明显 | 48–72h内切开取栓可迅速止痛;超时多保守 |

| 直肠肛管周围脓肿 | 肛周红肿热痛,可有发热;深部脓肿直肠指诊压痛明显 | 切开引流为首选;深部/复杂者超声或MRI定位,抗生素仅作辅助 |

| 直肠癌 | 黏液血便、里急后重、排便习惯改变;指诊可触肿块 | 直肠指诊+肠镜活检确诊;盆腔MRI分期后按TME原则手术±放化疗 |

治疗

- 一线保守:饮食富纤维+充足饮水、避免用力、温水坐浴、外用痔疮膏/栓剂

- 门诊微创

- 橡皮圈结扎(I–II度及部分III度内痔为首选)

- 硬化注射、红外线凝固、冷冻等

- 手术

- 反复出血、III–IV度脱垂、合并并发症者:痔切除术(Milligan‑Morgan或Ferguson)

- 吻合器痔上黏膜环切术(PPH):适用于以环状脱垂为主的内痔(疼痛少、恢复快),慎选指征

- 血栓性外痔:发病48–72小时内切开取栓可显著缓解疼痛

- 妊娠期:优先保守治疗

腹壁疝

- 临床类型

腹股沟疝

记忆口诀:

- 腹股沟管前壁:"外星人很前卫"(腹外斜肌腱膜)

- 腹股沟管后壁:"古代某太后很专横、不知廉耻"(腹横筋膜和腹股沟镰)

- 腹股沟管上壁:"皇上都有内侍手拿弓箭护卫着"(腹内斜肌和腹横肌的弓状下缘)

- 腹股沟管下壁:"腹股沟韧带"(最简单)

加强腹股沟管前壁的修补术式为 Ferguson—记忆为前夫(F),其他均汐加强后壁的修补术式。

病因

-

解剖学基础与薄弱区:参考解剖学-肌学

-

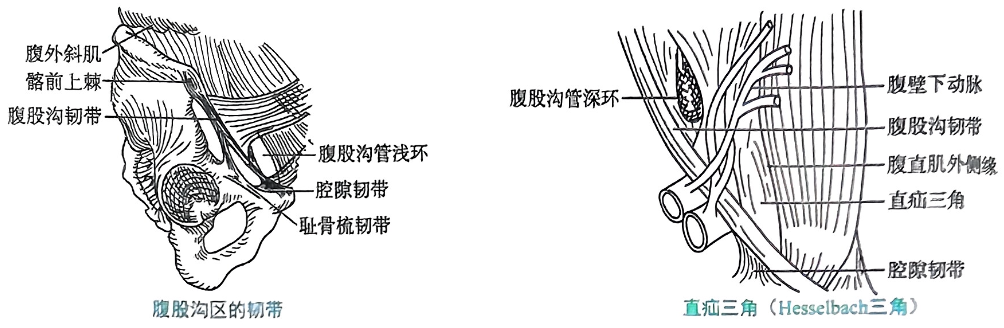

腹股沟管:由深环(内环)至浅环(外环),后壁为腹横筋膜;其薄弱处为Hesselbach三角(外界:腹直肌外缘;下界:腹股沟韧带;内上界:下腹壁动静脉)。

-

鞘状突:胎儿期腹膜突入阴囊形成,出生后应闭锁;若鞘状突未闭,为发生腹股沟斜疝的解剖基础。

-

| 解剖结构 | 腹股沟管 | 股管 |

|---|---|---|

| 两口 | 内口:深环(内环或腹环) 位于腹股沟中点上方2cm | 上口:股环 |

| 外口:浅环(皮下环) 位于耻骨结节外上方 | 下口:卵圆窝 | |

| 四壁 | 前壁:皮肤、皮下组织和腹外斜肌腱膜,外1/3尚有腹内斜肌 | 前缘:腹股沟韧带 |

| 后壁:腹膜和腹横筋膜,内1/3尚有腹股沟镰 | 后缘:耻骨梳韧带 | |

| 上壁:腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘 | 内缘:腔隙韧带 | |

| 下壁:腹股沟韧带和腔隙韧带 | 外缘:股静脉 |

- 发病因素

- 先天因素:鞘状突未闭、腹壁结缔组织先天薄弱。

- 获得性因素:长期增加腹压(慢性咳嗽、前列腺增生致排尿困难、慢性便秘、妊娠、重体力劳动、肥胖/消瘦)、年龄增长导致组织退变。

- 流行病学

- 成人最常见的腹外疝;男性多于女性;儿童多见斜疝。

发病机制

- 腹股沟斜疝(间接疝):腹腔内容物经内环进入腹股沟管,沿管道向外环并可下行入阴囊。多因鞘状突未闭;多见于儿童与青年男性。

- 腹股沟直疝(直接疝):腹腔内容物直接经腹股沟管后壁薄弱的Hesselbach三角膨出,通常不经内环,少入阴囊;多见于老年男性,与腹壁退变相关。

- 共同并发:嵌顿与绞窄(见下表)。

临床表现

- 局部包块:腹股沟区/阴囊可见或可复性膨隆,站立、用力或咳嗽时增大,卧位可回纳;伴咳嗽冲击感。

- 不适与疼痛:牵拉胀痛或坠胀;活动、久站加重。

- 入阴囊倾向:斜疝常入阴囊;直疝少入阴囊。

| 类型 | 特征与高危人群 | 体检定位与要点 | 其他要点 |

|---|---|---|---|

| 腹股沟斜疝 | 多见于儿童/青年男性;鞘状突未闭相关;常入阴囊 | 经内环入管;环上试验能阻止再膨出;指诊指尖冲击 | 嵌顿率中等;易与鞘膜积液混淆(透光试验阳性提示积液) |

| 腹股沟直疝 | 多见老年男性;腹壁退变;少入阴囊 | 经Hesselbach三角直接膨出;环上试验不能阻止;指诊指腹冲击 | 常为双侧;嵌顿率相对低 |

| 股疝 | 多见中老年女性(多产);腹压增高/产后盆底松弛 | 肿物位于腹股沟韧带下、股静脉内侧,耻骨结节外下方;不入阴囊 | 嵌顿与绞窄率最高,应尽早手术;常见Richter疝 |

- 并发症

- 嵌顿疝:疝块突然增大、坚硬、疼痛,不可回纳、无咳嗽冲击。

- 绞窄疝:在嵌顿基础上血供受阻,出现进行性剧痛、恶心呕吐、肠梗阻征象,局部皮温升高或皮肤改变,可致坏死、穿孔、中毒性休克。股疝与斜疝更易绞窄。

| 类型 | 定义 | 主要表现 | 处理原则 |

|---|---|---|---|

| 嵌顿疝 | 疝内容物卡压于疝环,机械性回纳受限但血供尚可 | 局部肿物坚硬、不可回纳、无咳嗽冲击,疼痛 | 短时、无缺血征可在镇静、去痉、抬高与冰敷下谨慎手法回纳;随后择期修补 |

| 绞窄疝 | 在嵌顿基础上血供受阻导致缺血坏死 | 剧痛、持续加重,皮温升高/发红,恶心呕吐、肠梗阻征,发热或毒血症 | 禁行手法回纳;立即复苏+紧急手术,视肠管活力行复位/切除吻合;污染时多不放网片 |

辅助检查

- 临床诊断为主:病史+体检。

- 影像学

- 超声(动态Valsalva):显示疝囊颈部位置、与下腹壁血管关系,区分斜疝/直疝/股疝,评估内容物与血流。

- CT:复杂或复发疝、肥胖患者定位分型、区分股疝;怀疑滑动疝、复发疝或其他腹壁病变时更佳。

- 指诊与体表定位

- 环上试验:压迫内环(髂前上棘与耻骨结节中点上方约1.5cm):能阻止疝出为斜疝;不能阻止为直疝。

- 经阴囊外环上插指:指尖冲击多为斜疝(从深环来),指腹冲击多为直疝(后壁缺损)。

诊断和鉴别诊断

- 诊断要点:腹股沟区可复性肿物+咳嗽冲击感+体位相关;必要时超声/CT。

- 鉴别

- 股疝(见下节)、鞘膜积液、隐睾、睾丸肿瘤、腹股沟淋巴结肿大、腹直肌鞘血肿、股动脉瘤。

- 特殊型:滑动疝(疝囊后壁为肠壁或膀胱壁,常见乙状结肠/盲肠/膀胱参与),Richter疝(肠壁部分嵌顿无完全梗阻亦可坏死)、Amyand疝(阑尾入疝囊)、Littre疝(麦克尔憩室)。

治疗

- 总则

- 根治方法为手术修补。成人有症状疝或对生活/工作有影响者建议择期修补;儿童斜疝首选高位结扎疝囊。

- 嵌顿/绞窄疝为急症:禁食、补液、镇痛、抗感染评估后紧急手术。嵌顿短时且无绞窄征可尝试镇静下温和手法回纳(Taxis),成功后尽快择期修补;如有绞窄/坏死征象或回纳失败,立即手术。

- 成人手术方式

- 疝囊高位结扎:显露疝囊颈,予以高位结扎。所谓高位,解剖上应达内环口,术中以腹膜外脂肪为标志。婴幼儿的腹肌在发育中逐渐强壮,单纯疝囊高位结扎常能获得满意的疗效。绞窄性斜疝因肠坏死而伴有局部严重感染,通常只实施单纯疝囊高位结扎,腹壁的缺损应择期行手术加强。

- 无张力修补为首选:Lichtenstein(网片前路平铺)、Plug法、PHS;复发疝/双侧疝/需快速恢复者可选腹腔镜TEP/TAPP。